大跨度懸索橋主纜狀態敏感參數分析

周廣騰

安徽省綜合交通研究院股份有限公司,安徽 合肥 230001

主纜是懸索橋主要承力構件,由于其柔性比較大,在靜力荷載作用下橋梁將產生較大的變形。在實際施工過程中,影響懸索橋主纜線形的因素很多,如結構自重、溫度等,這些因素的不確定性會對懸索橋線形產生一定的影響。為了保證成橋后的線形符合設計要求,必須對施工狀態進行安全評價和風險預警,根據分析驗算結果調整控制參數,預測后續施工過程的結構形狀,提出后續施工過程應采取的措施和調整后的設計參數,保證施工完成的結構不論是內力還是線形都滿足設計的精度要求,盡可能接近設計理想狀態。

1 分析模型

該橋跨徑為90.5m+440m+128.5m,主索鋼絲最小抗拉強度為1570MPa,最小破斷拉力為(5.22×104)kN,垂度比為1∶9,吊桿直徑為25mm,間距為5m。運用大型通用有限元軟件建立了全橋三維空間模型。模型中采用索單元模擬主纜及吊桿;采用空間梁單元模擬索塔及鋼桁梁;采用板單元模擬橋面板。嚴格按照施工圖的幾何尺寸建模,索塔以及混凝土橫梁彈性模量E=3.45×104MPa,泊松比值為0.2;主纜彈性模量E=1.95×105MPa,泊松比值為0.3,并在模型中設置為僅能承受拉力。塔柱底部為固結,鞍座和主塔采用節點耦合方式連接。

吊桿及加勁梁的架設過程采用激活和鈍化結構單元的方式來進行模擬。加勁梁在架設過程中,不同的連接方式會直接影響桁架桿件中的內力實時分布與成橋最終的內力分布狀態。根據架設過程中的連接方法分類,加勁梁的架設可以分為逐段鉸接法、逐段剛接法和剛鉸混合法三種方法。其中,逐段鉸接模型對控制加勁梁內力有利,但是考慮到施工過程中的抗風穩定性及施工周期要求,該工程采用的是剛鉸混合法,即在施工階段中,各分區之間加勁梁是鉸接的,不傳遞彎矩,分區內部加勁梁剛接,直至加勁梁全部架設完成才將加勁梁全部剛接,形成成橋狀態。通過釋放梁端約束模擬施工過程中的鉸接狀態,合攏后鈍化“釋放梁端約束”邊界組,實現加勁梁節段間的剛接。根據實際工況,采用倒拆的方法模擬加勁梁從兩橋塔向跨中對稱逐段吊裝的施工過程。全橋模型如圖1所示。

圖1 全橋模型圖

2 影響參數

2.1 結構自重

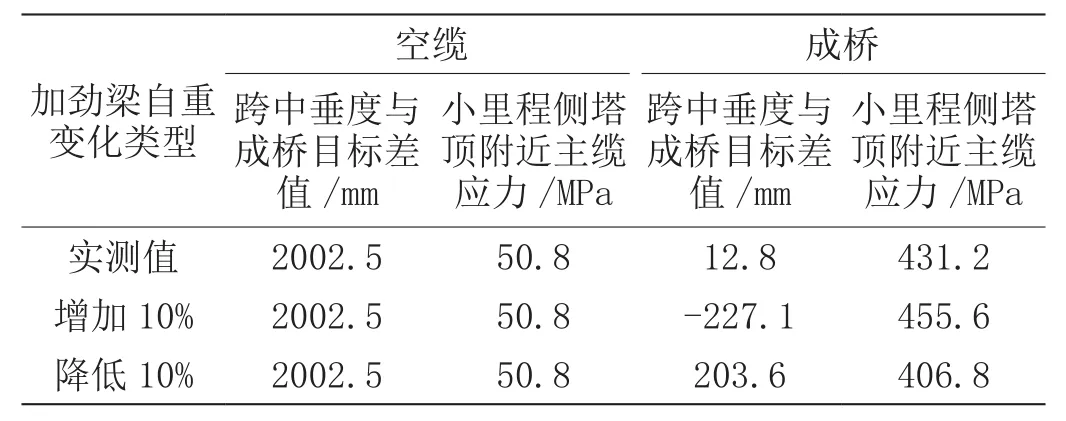

在有限元分析程序中,結構自重依據結構尺寸和材料容重自動計算。但在實際工程中,結構尺寸和容重均有可能存在一定偏差,另外在現場安裝過程中,往往需要大量的螺栓、拼接板等構件,造成結構實際自重略大于設計值。結構自重偏差一般在10%以下。分別計算自重增加10%和降低10%的情況,分析加勁梁自重改變對主纜線形的影響,如表1所示。

表1 加勁梁自重變化對主纜的影響

計算結果表明,加勁梁節段重量增加或減少都將引起主纜線形和應力的較大變化,加勁梁結構自重變化10%,跨中垂度變化量約200mm,同時索塔附近主纜應力將升高或降低約6%,應力的變化幅度小于結構自重的變化幅度。

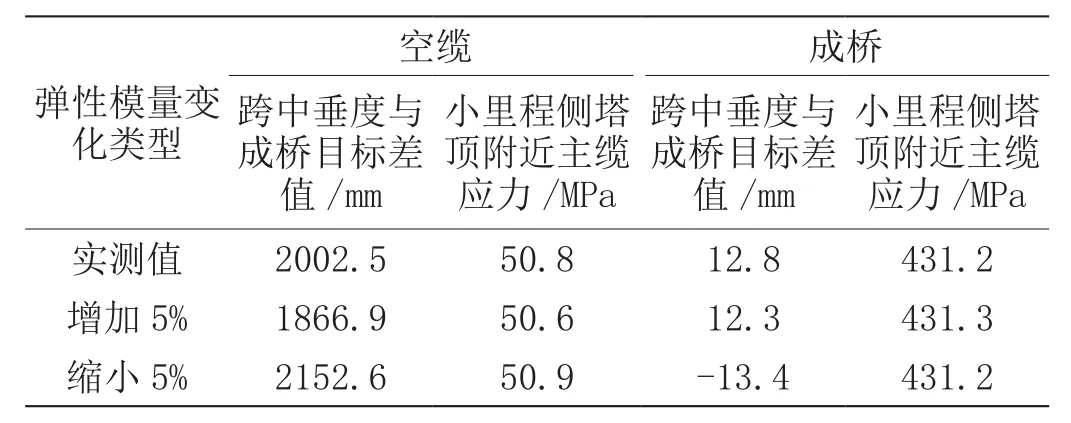

2.2 主纜彈性模量

由于制作偏差、基圓面積率不同及鋼絞線捻絞緊度差異等因素的影響,實際主纜受力后的變形模量存在一定的不確定性,而且通常不同程度地偏小。因此必要時應通過試驗測定主纜的實際彈性模量,用于設計計算。實際工程中彈性模量偏差一般不超過5%。分別計算彈性模量增大5%和縮小5%的情況,分析彈性模量誤差對主纜線形的影響,如表2所示。

表2 主纜彈性模量變化對主纜的影響

計算結果表明,主纜彈性模量變化對主纜垂度和主纜應力均會產生一定影響,在誤差較小(不超過5%)的情況下,不會引起線形或應力的劇烈變化。

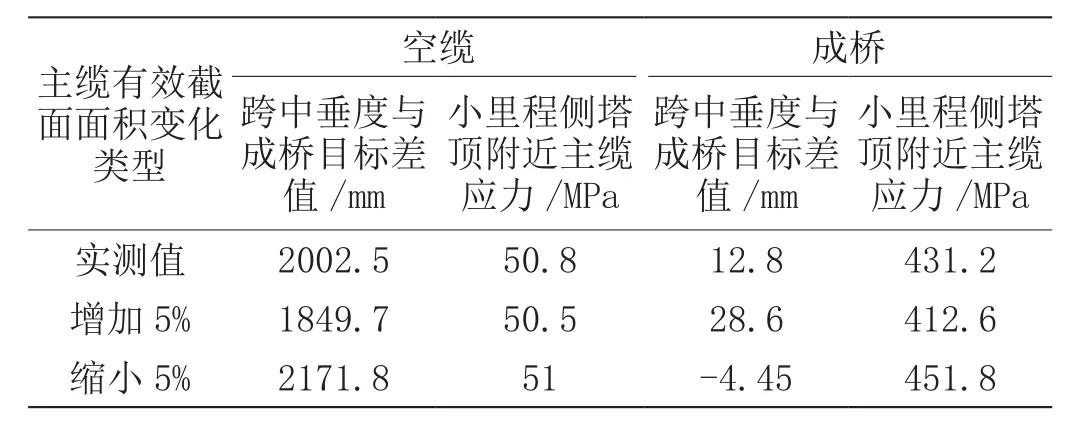

2.3 主纜截面面積

截面尺寸是主纜設計的一個重要參數,根據懸鏈線理論,主纜無應力長度的計算與其凈截面面積大小有關。在實際工程中,結構尺寸在預制過程中難免出現偏差,偏差值一般不會超過5%。分別計算主纜有效截面面積增大5%和縮小5%的情況,分析主纜截面面積誤差對主纜線形的影響,如表3所示。

表3 主纜截面面積變化對主纜的影響

計算結果表明,主纜截面面積變化對主纜垂度和主纜應力均會產生一定影響,且對垂度的影響比對應力的影響更為顯著。

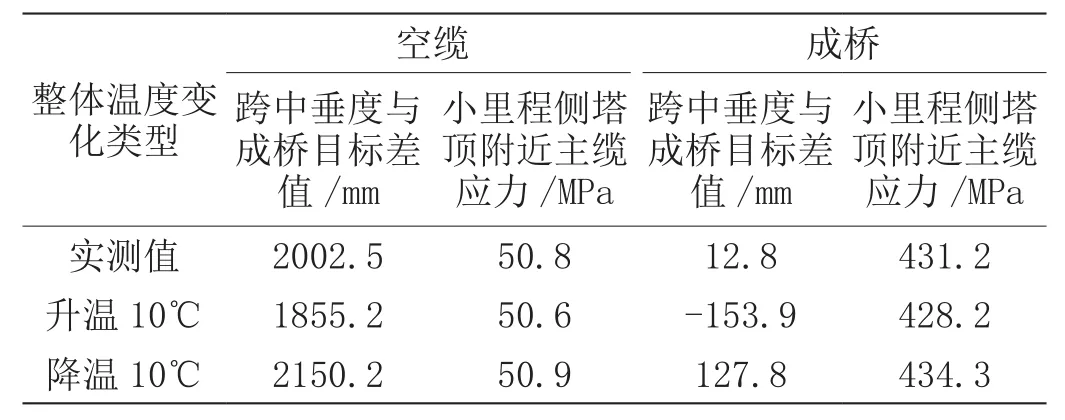

2.4 溫度

由于氣溫變化,主纜索股架設通常無法在設計的標準溫度環境下進行施工,加之懸索橋主纜長度較大,溫度的變化會對主纜線形帶來顯著影響。在施工中,根據索股實時監測得到的溫度場對主纜線形進行分析計算,確保主纜空纜架設精度滿足設計要求。受到氣溫、日照及風環境的影響,實際溫度場比較復雜,其中主纜總體升降溫對主纜整體線形影響是最大的。分別計算整體升溫10℃和整體降溫10℃的情況,分析溫度對主纜線形的影響,如表4所示。

表4 溫度變化對主纜的影響

計算結果表明,氣溫升高和降低均會引起主纜垂度的較大變化,溫度升高時,主纜垂度增加,應力降低;溫度降低時,主纜垂度減小,應力增大。

3 結論

分析表明,主纜彈性模量、主纜有效截面積、加勁梁節段重量、溫度等因素對主纜垂度和應力均會產生一定影響。結合施工現場情況分析,加勁梁重量的變化對主纜線形和應力影響最大;溫度變化對主纜線形影響也較為顯著;主纜彈性模量和截面面積在規范允許范圍內的誤差對線形和應力有一定影響,但影響相對較小。