新疆出土針衣囊袋考述

摘要: 新疆吐魯番阿斯塔那古墓群及和田山普拉墓地出土較多類型多樣的針衣、針線包,出土實物印證了出土文獻中“針氈”確有其物,體現了中原文化對古代新疆傳播浸潤的影響,反映了古代婦女的社會功能。文章采用文獻調查法和比較研究法,從針衣囊袋的年代、形制、材質、功用這幾方面進行比較研究,將其與中原傳統文化之間的映射關系進行分析總結。比較中原與新疆出土針衣囊袋,歸納總結其功能的異同。考證針衣囊袋的名稱,探究其兼容并蓄的藝術特征,深入認識了古代新疆與中原千絲萬縷的聯系,以及女紅技藝與文化。

關鍵詞:

阿斯塔那;山普拉;針衣;針線包;囊袋;古代新疆;形制

中圖分類號: TS941.12;K892.23

文獻標志碼: B

文章編號: 1001-7003(2021)10-0081-07

引用頁碼: 101203

DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.10.013(篇序)

Investigation of the sewing needle kit unearthed in Xinjiang

MU Xinhui

(Xinjiang Museum, Urumqi 830000, China)

Abstract:

A lot of multi-type sewing needle kits have been unearthed in Turpan Astana ancient tomb group and Hotan Sampura cemetery in Xinjiang. The unearthed materials have confirmed that the sewing needle kit(針氈) indeed exists in the unearthed documents, reflecting the influence of Central Plains cultural transmission infiltration in ancient Xinjiang and the social function of ancient women. In this paper, a comparative study of the age, shape, material and function of sewing needle kit is conducted through literature research and comparison method. Then, the relationship with the Central Plains traditional culture is analyzed and summarized. This paper also compares sewing needle kits unearthed in the Central Plains with those in Xinjiang, summarizes the similarities and differences of the functions, investigated the name, studies the all-inclusive artistic features, and obtains a deep understanding of the ancient Xinjiang and the needlework skills and culture with inextricable link to Central Plains culture.

Key words:

Astana; Sampula; sewing needle; sewing kit; bag; ancient Xinjiang; shape

收稿日期: 2021-02-01;

修回日期: 2021-09-15

基金項目:

作者簡介: 牟新慧(1979),女,副研究館員,主要從事新疆古代歷史和文物的研究。

目前國內考古發現的針衣囊袋鳳毛麟角,從新疆阿斯塔那古墓葬和山普拉古墓群出土的針衣囊袋數量甚多,類型豐富,因阿斯塔那——哈拉和卓古墓群出土的絲織品未有正式的報告發表,針衣囊袋的資料主要源于《新疆文物》。謝菲等[1-2]在《中國傳統儲針容器演變研究》《一針一線皆有情——中國傳統民間針線包研究》中,對中國傳統儲針容器在不同時期的形制演變及功能轉換做了系統研究,另有兩篇文獻介紹分析少數民族極具特色的針線包[3-4]。黑維強[5]在《吐魯番出土文書所見“針氈”考》考釋了吐魯番出土文書中“針氈”一詞。吐魯番出土衣物疏中關于名物詞的2篇文獻涉及了針衣囊袋的匯釋[6-7]。國內大量的研究集中在民俗學領域荷包的研究,其中文獻[8-10]中涉及了針線荷包的演變等。目前對針衣囊袋的研究較少,并未對考古出土的針衣囊袋進行系統分析與應用探索。基于此,本文通過歸納、比較研究分析阿斯塔那和山普拉古墓群針衣囊袋的類型,總結了新疆和中原出土針衣囊袋的異同,論證了針衣囊袋的多元文化,考證針衣囊袋名稱,透析中原文化對古代新疆的影響。同時,進一步分析外域文化和中國傳統文化融合對圖案的影響,闡述了針衣囊袋的藝術特征。本文通過針衣囊袋反映了古代新疆女性的女紅技藝,從而深入認識女性在古代新疆的社會生活。

1 針衣囊袋的源流

從古至今,針線一類物品是家中常用之具。但是針的體積又小又輕,難以保存,所以古代的人們想了許多存放針具的方法。隨著時代的發展,儲針容器也發展變化著。早在新石器時代骨質針筒就被使用,一直延續到西周時期。春秋戰國時期已使用銅質針筒和針線盒。秦漢隋唐時期,紡織業發展迅速,絲綢、棉麻和毛質地的針衣囊袋被廣泛使用。宋元時期之后,儲針容器的形制、質地都更加豐富多樣。民國至當代,儲針容器保持了實用性與藝術性相結合的特點。由于針衣囊袋屬于日常使用的針線用具,且體積較小,留存至今的不多,考古發現的也是鳳毛麟角。民間各民族的針衣囊袋形制豐富、種類繁多、各具特色,如貴州肇興侗族民間針線包、羌族針線包和新疆衛拉特蒙古族的針線包等。

2 新疆出土針衣囊袋

吐魯番阿斯塔那古墓群、和田山普拉墓地出土的紡織品類型豐富,其中織物類針衣囊袋數量甚多,現對其梳理歸納。

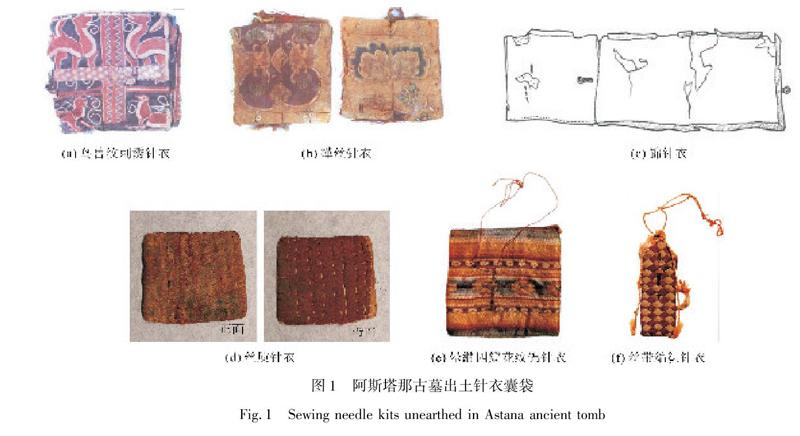

2.1 吐魯番阿斯塔那古墓葬出土的針衣囊袋

吐魯番阿斯塔那古墓群位于吐魯番市東南30 km的二堡、三堡鄉戈壁荒漠中,面積10 km2。這里是兩晉至唐代高昌居民的公共墓地,1959年以來清理墓葬近400座,出土遺物十分豐富。根據目前已出版的發掘報告及相關資料的整理和統計,共出土10件針衣囊袋。

72TAM177:71鳥獸紋刺繡針衣(圖1(a)[1]),寬7.5 cm、長8 cm。殘損。藏藍色絹上,繡紅色展翅立鳥、連續三角紋和曲折線裝飾的豎條紋樣。紋樣風格與同墓出土藏青地禽獸紋錦相仿。針衣的面、底及內袋、紋樣類似,內裝有白色繡線[11]。

72TAM154:1大紅色圓點紋染纈絹針衣,長14 cm、寬5 cm。絹面、氈里折疊式針衣。絹面為大紅色圓點、菱格,填花紋染纈,散點布局。針衣長方形,一端為圓角,米黃絹里,氈胎。別有殘銹鐵針[11]。

72TAM228:7緙絲針衣(圖1(b)[2]),基本完整,長方形,長12 cm、寬6 cm。折疊后呈邊長6 cm的正方形。三層(夾層內縫土黃絹面,毛胎),厚0.9 cm。針衣為緙絲面。用兩條紋樣基本對稱的緙絲條縫制而成。紋樣有兩組(各組為一面),一組為白色勾邊,暈緙藍、絳色果實、重瓣牡丹、纏藤葡萄葉和

紫葡萄。另一組為白色勾邊的絳紫色葫蘆和葡萄葉、綠葡萄。兩條紅絲線編結的絲帶從兩面夾綴,穿出針衣折縫,結扣用于系結[11]。

72TAM189:10錦針衣(圖1(c)[3]),長33 cm、寬10.5 cm,針衣縫制精細。黃色絹里、絮絲綿,共分三段,兩端向內對折。綴有用紅色絹繩編結的盤扣和口襻,四周鑲緣。錦面為大聯珠豬頭紋錦,2/1斜紋二重組織。長年使用,磨損后夾經(或緯)暴露在外,可見紗線均加強Z捻。錦面顯花色有深藍、粉綠、米黃、粉紅等。針衣上保存有別在錦面上的鐵針[11]。

73TAM214:125唐西州時期的針衣,長4.5 cm,寬1.7 cm[11]。

73TAM222:7唐西州時期的絲質針衣(圖1(d)),長5.6 cm,寬5 cm[11]。

72TAM187:2唐西州時期的絲質針衣3件,分別長5.1 cm,寬5.3 cm;長6.5 cm,寬4.6 cm;長6.5 cm,寬4.5 cm。殘損[11]。

72TAM226:19唐西州時期的百納針衣,尺寸不詳[11]。

唐代暈繝四瓣花紋錦針衣(圖1(e)[4]),長5.2 cm。山形斜紋地,緯線顯花。圖案為橫向各色彩帶,間飾聯珠及四瓣花紋。另一件絲帶編織針衣(圖1(f)),長4.8 cm。略呈長方形,頂部作人字形,通體織紅、白兩色菱形紋,并有黃色絲繩做提手[12]。

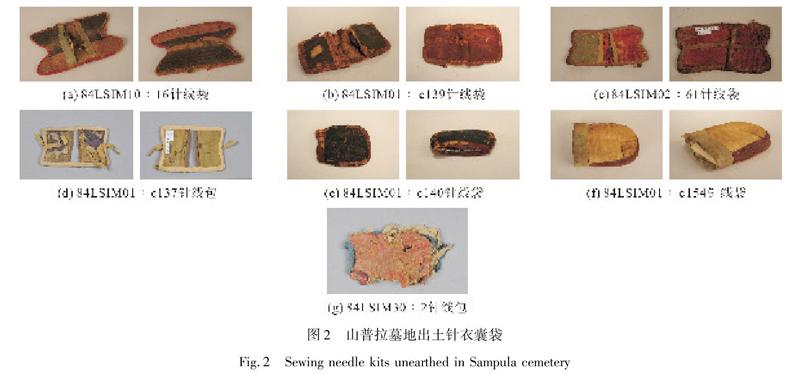

2.2 山普拉墓地出土的針衣囊袋

山普拉墓地位于和田洛浦縣西南14 km處,自1983—1995年先后進行了三次發掘,以紡織品為主。山普拉墓地出土的針線包9件,毛布縫制,里面放置有鐵針、線、朱紅色的顏料。形狀差別較大,可以分為A、B二型。A型5件,雙扣折疊袋。84LSIM10:16(圖2(a))展開呈束腰形式,布料主要是黑、

黃兩色的寬條紋平紋毛布,里面墊原白色氈,用深綠色和大紅色絹鑲邊,包中間插有鐵針,袋里裝原白色毛線;長13.5 cm、寬8.2 cm。84SLIM01:c139(圖2(b))呈長方形,面為紅色平紋毛布,里子是原白色氈,口袋面是藍色平紋毛布,鑲紅色平紋毛布邊;長13.5 cm、寬6.5 cm。84LSIM02:61(圖2(c))展開也呈束腰形式,面為紅色斜紋毛布,里子是紅色和原白色平紋毛布,袋口一側是綠色絹面,另一側是紅色平紋毛布,鑲白色絹邊;長10.5 cm、寬6 cm。84LSIM01:c137(圖2(d))呈長方形,面是紫色的斜紋毛布,里子是原白色平紋毛布;口袋面是淺綠色絹,鑲白色絹邊;長9.8 cm、寬5.6 cm。B型4件,單口袋。84LSIM01:c140(圖2(e))口小底大,絳紅深藍寬紋斜紋毛布面,顯絨面效果,鑲白色絹邊,內裝黃色毛線;長5.8 cm,口寬3.9 cm、底寬5 cm。84LSIM01:c154(圖2(f))為直口、橢圓形袋,兩面是原白色平紋毛布,地和兩側是一條紫紅色平紋毛布;袋口鑲深綠色的毛布邊,袋里為白、赫兩種色氈,內有絹布扎包和毛線;長16 cm、口寬11.7 cm。84SLIM30:2(圖2(g))長方形,裝有毛線,平紋紅色毛布縫制,刺繡蔓草紋;鑲藍色平紋毛布邊,周緣飾原白色平紋毛布穗;長6.5 cm、寬10 cm[13]。目前整理發現文字資料與實物相符的針線包有7件,其余2件資料不詳。

2.3 阿斯塔那古墓葬與山普拉墓地出土針衣囊袋之比較

通過比較阿斯塔那和山普拉兩處出土針衣囊袋,發現其在形制、材質、年代、功用方面各有異同。

2.3.1 形制分類

本文根據文字記載及考古發掘實物的研究,將針衣囊袋的形制大致分為四種類型:單口袋、對折式、三折式、無袋式。

1) 單口袋

阿斯塔那古墓葬出土1件鳥獸紋刺繡針衣。山普拉墓地出土3件針線包,《中國新疆山普拉——古代于闐文明的揭示與研究》中所記有4件,經筆者核查有詳細記載及圖片的僅3件。單口袋式根據形狀又分為馬蹄形、正方形。84LSIM01:c1403、84LSIM01:c154、84LSIM30:2的針衣囊袋都是馬蹄形。鳥獸紋刺繡針衣是正方形。

2) 對折式

吐魯番阿斯塔那墓葬出土3件,分別為大紅色圓點紋染纈絹針衣、緙絲針衣、錦夾(針衣)。山普拉墓地出土4件針線包,《中國新疆山普拉——古代于闐文明的揭示與研究》中記載有5件,但詳細的文字描述中僅有4件。對折式針衣囊袋又分為束腰型和長方形兩種。阿斯塔那出土的錦夾(針衣)和

山普拉出土的84SLIM01:c139、84LSIM01:c137針線包展開為長方形。84LSIM10:16、84LSIM02:61針線包展開為束腰形。

3) 三折式

三折式針衣囊袋僅有1件,系阿斯塔那古墓葬出土的錦針衣,展開為長方形,三折后用一副紐襻系住。

4) 無袋式

吐魯番阿斯塔那墓葬出土3件,即編號73TAM222:7針衣、暈繝四瓣花紋錦針衣、絲帶編織針衣。無袋式針衣囊袋的四周邊緣被縫死,不能裝物品。此類針衣囊袋無固定形狀,阿斯塔那古墓葬中絲質針衣、唐代暈繝四瓣花紋錦針衣的形狀大體呈正方形,絲帶編織針衣囊袋呈不規則形。

從總體概覽,阿斯塔那古墓葬出土的針衣囊袋這四種形制都有,山普拉墓地出土的針衣囊袋僅有單口袋和二折式,而且單口袋式都是馬蹄形,與其地出土的梳篦袋形制相似,二折式多是束腰形和長方形。兩地出土的針衣囊袋中對折式4件,單口袋式3件,無袋式3件,三折式1件,其余形制不詳。從整體看,單口袋式、對折式和無袋式是針衣囊袋的主要形制。這三種形制也一直延續至今,說明從古至今針衣囊袋形制基本無大的改變,隨著每個時期人們審美觀念的改變,其造型和紋飾雖有所改變,但其使用功能具有延續性。

2.3.2 材質組成

新疆出土的針衣囊袋多為絲、毛、絲毛混合質地。阿斯塔那古墓葬出土針衣囊袋以絲質為主,間有絲毛混合質,其中絲質5件,絲毛混合質3件,2件質地不詳。絲織物用于針衣囊袋的“面”,毛氈多是放置于針衣囊袋的內芯,不在表層。山普拉墓地出土針衣囊袋以毛質為主,絲綢多是用于裝飾點綴,輔助之用。其中絲毛混合質4件,毛質3件,其余質地不詳。

2.3.3 年 代

吐魯番阿斯塔那墓群的年代大致可以分為三個時期。第一期,魏晉南北朝時期(公元3世紀—6世紀初),即西晉至高昌郡階段;第二期,南北朝中期至初唐時期(公元6世紀初—7世紀中),即麹氏高昌階段;第三期,盛唐至中唐時期(公元7世紀中—8世紀后期),即西州時期。其出土針衣囊袋的年代也符合這三個時期,第一期1件,即鳥首紋刺繡針衣,第二期1件,即大紅色圓點紋染纈絹針衣,第三期8件。阿斯塔那古墓葬出土針衣囊袋時代跨度較大,早至魏晉南北朝(高昌郡)時期的鳥獸紋刺繡針衣,晚至唐西州時期的緙絲針衣。由此推斷,吐魯番出土針衣囊袋的時代為魏晉南北朝至唐朝(公元618—907年)這一時期。山普拉的針衣囊袋主要出土于1、2、10、30號墓葬。山普拉墓葬早、晚兩期的年代分別為:早期,公元前1世紀至公元3世紀中期;晚期,公元3世紀中期至公元4世紀末。1、2號墓屬于早期墓葬,其年代范圍在距今2 005年(公元前55年)~1 840年(公元110年),相當于中原地區的西漢晚期到東漢早期這一段時間[13]。10、30號墓葬不屬于山普拉墓葬的晚期。由此推斷,山普拉出土的針衣囊袋時代為公元前1—公元3世紀中期,即西漢晚期至東漢早期。兩者相比較,和田出土的針衣囊袋主要集中于漢代,吐魯番出土的針衣囊袋主要集中在魏晉南北朝至唐代這一時期,兩地出土的針衣囊袋在時代上沒有交集,但是針衣囊袋作為日常生活品,一般都具有延續性,說明至遲在西漢時期,新疆就已經開始使用織物類的針衣囊袋。

2.3.4 功 用

針衣囊袋的主要作用就是存儲針線及一些細小的女紅用具,方便縫制衣物。阿斯塔那及山普拉出土的針衣囊袋雖是同一類物品,用途上大致相同,但也有不同。阿斯塔那出土的針衣囊袋主要分為兩種功能,一種是只能用來插針、儲針,不能裝其他物品,如編號73TAM222:7針衣、暈繝四瓣花紋錦針衣、絲帶編織針衣這3件無袋式針衣。另一種是可以用來插針、存儲針線等細小物品,如鳥首紋刺繡針衣。山普拉出土的針衣囊袋大多內裝有針、線、顏料、絹布扎包,內裝的物品較阿斯塔那豐富。兩者相比較,阿斯塔那的針衣囊袋用途比較單一,多用于儲針,山普拉的針衣囊袋內涵比較豐富,用途更廣,是一個小型的女紅用具。另外,阿斯塔那出土的緙絲針衣、暈繝四瓣花紋錦針衣、絲帶編織針衣都有用于系結的絲帶,方便佩戴使用。正如近現代陜西地區的針插,也與現代新疆衛拉特蒙古族的針線包[14]相似,除了原本的實用儲物功能之外,還兼具了美化儀表、身份象征等裝飾功能。

3 對新疆出土針衣囊袋的分析探討

3.1 新疆出土針衣囊袋與中原之比較

根據考古發掘資料的統計,中原地區發現的針衣囊袋數量極少。1975年江陵鳳凰山167號漢墓發掘的一件針衣,距今2 100多年,是中國考古發現年代最早的針衣,用細窄的小竹蔑平行排列作為骨干,外面用褐色紗包裹,四周以絳色的絹縫邊。出土時,針衣疊為三折,外面還用絹帶縛著[15]。1992年長沙馬王堆1號墓出土兩件針衣,長16 cm,寬8.8 cm,用細竹編成簾狀,兩面蒙上綺面,四周再加絹緣和帶[16]。江陵鳳凰山和長沙馬王堆出土的針衣形制相似。通過比較新疆和中原出土的針衣囊袋,發現形制、質地各有異同。通過時代的橫向比較發現,中原出土的漢代針衣囊袋的質地與新疆有差異,江陵鳳凰山和長沙馬王堆的針衣都是以竹為主,附以絲綢等,新疆出土的針衣囊袋是以織物的質地為主,是毛、絲毛混合質地。形制和功用不同,江陵鳳凰山和長沙馬王堆的針衣都是長方形,折疊式,外有絹帶縛著,新疆的針衣囊袋形制多樣,有單口袋式、對折式、三折式、無袋式。僅阿斯塔那出土的錦針衣與中原的形制相似,都是三折式。功能相似但不同,江陵鳳凰山和長沙馬王堆的針衣只能插針,不能存儲線等其他物品。新疆出土的針衣不僅能插針、存線,還是一個小型的女紅盒。根據筆者的調查,中原一直未出土魏晉南北朝至唐代的針衣囊袋實物,新疆出土的針衣囊袋填補了此前這一領域的空白。1999年河北隆化鴿子洞元代窖藏中出土一件明黃綾彩繡枝梅葫蘆形針扎[17],其形制與民間流傳的針扎相似,與現今新疆蒙古族的針線包和針扎十分相似。

總的來看,新疆與中原都出土有針衣囊袋,但中原出土數量少,質地和形制單一,時代跨度小,主要是漢代時期。而新疆出土的針衣囊袋數量多,時代跨度大,從漢至唐,形制多樣、用途更廣,攜帶更為輕便。新疆出土的針衣囊袋也與明清和近現代時期的相似,說明隨著社會生產方式的發展,早期以竹為主的針衣已不適應日常生活之用,漸漸被攜帶方便、制作簡單的針衣囊袋所代替。

3.2 針衣囊袋名稱討論

針衣囊袋的名稱有多種,目前已知的名稱有“針衣”“針線包”“針囊”“針線荷包”“針氈”“針扎”“針插”等。這多種名稱,其所指是否系同一事物,有何異同,略作論述。

孫機[18]在《漢代物質文化資料圖說》一書中認為針衣“以蔑簾為骨,外敷絲織物,將針插在里層中部,不用時可卷起收藏”。耿兆輝等[3]在《蒲溪羌族針線包的結構及裝飾語義分析》一文中認為“針線包是婦女制作女紅時,用來收納儲存彩線、布料、花樣、鞋樣等瑣碎易丟失的物件,以方便查找和保存”。荷包一稱始于宋代,沿襲至今。謝菲[2]在《一針一線皆有情——中國傳統民間針線包研究》一文中定義針線荷包:針線荷包分為包套和包舌兩個部分,包套下端開口,包舌比包套略小內部蓄有薄棉花(便于插針)。郭松針[19]在《中國傳統女紅圖譜》一書中認為“針扎”也叫“針插”,是在做活時,隨時扎針之用具。黑維強[5]在《吐魯番出土文書所見“針氈”考》一文中考證針氈:“是婦女用來做針線活的用品,即針線荷包,也就是現代方言中稱作的‘針扎‘針插。從字面意思來看,‘針氈最早形式可能是把針扎在一塊氈子上的,因此而得名。”從功能上來看,針衣、針插、針扎、針氈主要用來插針使用,即儲針容器。針線包、針線荷包、針囊既可以插針,又可以存放線等細小的女紅用品。根據目前的考古資料統計,吐魯番阿斯塔那古墓葬出土的多稱之“針衣”“針囊”,和田山普拉墓地出土的稱之為“針線包”“針線袋”,“針線袋”一詞也曾出現在敦煌文獻中。吐魯番和敦煌文獻中都有“針氈”的記載。現代,民間把針衣囊袋稱之為“針扎”“針插”“針線袋”“針線包”“針線荷包”“針葫蘆”等。從上述各種名稱來看,根據民族、地域文化的不同,針衣囊袋的名稱有所差異,名稱中彰顯了獨具特色的區域文化,但功能基本一致,即插針、儲針的容器,系同一類物品。

3.3 新疆出土針衣囊袋之藝術特征

新疆出土的針衣囊袋主要來自吐魯番阿斯塔那古墓葬和和田山普拉墓地,其中吐魯番出土的針衣囊袋造型獨特、紋飾多樣。如177號墓出土的鳥獸紋刺繡針衣,禽獸紋是這一時期(魏晉南北朝)的典型紋樣,中原和西域都流行此種紋飾。緙絲針衣“圖案為兩邊基本對稱的牡丹花紋,右下方又緙織了纏藤葡萄葉、紫葡萄、綠葡萄等植物紋,色彩以墨綠、深綠、紫色、絳紅、土黃等顏色織成,花紋緙織精致,色彩搭配典雅”[20]。葡萄紋是自漢代以來就流行的紋飾,具有明顯的西域地方特色,體現了中原與西域文化融合之作。錦針衣上的豬頭紋,是新疆出土唐代織物中常見的紋飾,體現了早期高昌絲織物不僅具有一定的民族特色,而且也呈現出內地織造工藝與西域藝術風格相結合的趨勢。

和田山普拉墓地出土的針衣囊袋制作樸素,主要以毛氈為主、輔以絲綢,且基本都為素面未有紋飾,這種樸素的制作也體現了其當時的藝術風格。可能當時的人多喜愛樸素簡單的風格,也可能由于毛織物是當時常用織物,由于毛氈和毛布上不便于織造紋飾,因而當時的毛織物多是素面。山普拉墓地出土針衣囊袋中馬蹄對折式居多,與其地出土的梳鏡袋形制相似,這也反映了這一時期人們的審美喜好和藝術特點。

針衣囊袋雖小,造型卻豐富多彩,都強調視覺審美效果。大戶人家針衣囊袋的做工十分講究,以緙絲、綺等名貴絲綢為制作材料,其不僅具有使用功能而且本身也是一件做工精美、值得賞玩的工藝品。尋常百姓家的針衣囊袋無論材料或者做工則樸實得多,在制作上也比較簡略,給人以簡約、樸拙之美。各個地區習俗等各不相同,針衣囊袋在一代代人的使用中傳承、發展、演變,每個時期的針衣囊袋打上了該時期特有的烙印,是當時社會生產水平的反映,體現著人們在不同時期的審美追求。

4 對新疆出土針衣囊袋的思考

4.1 出土針衣囊袋實物與文獻的互證

吐魯番、敦煌文獻中記載的“針氈”,從時代上看,最早出現的年代是北涼承平十六年(公元458年),即南朝劉宋時期中葉,最晚的確切年代是唐咸通十四年(公元873年)。從地域上看,針氈“使用于北涼至唐代西北吐魯番、敦煌地區,也使用于明清時期到現代的黃河流域和華北地區”[5]。吐魯番出土了魏晉南北朝至唐代(公元618—907年)這一段時期的針衣囊袋實物,其年代比文獻記載的早一百多年,正好填補了文獻資料中年代記錄的缺失。吐魯番地區人們的衣著在公元5世紀以前以毛織品為主,唐代以織錦為多。吐魯番出土的緙絲針衣和大紅色圓點紋染纈絹針衣使用了毛氈作為內芯,外部用絲綢。這兩件針衣都是公元5世紀后的物品,絲織品在吐魯番已普遍使用,特別是緙絲這種奢侈品成為宮廷、豪門爭先享用的高級紡織品。用緙絲和染纈十分珍貴的材料來縫紉針衣囊袋的“面”,使用毛胎作為“里”,珍貴的絲綢和平價的毛氈一起同時使用,說明使用毛氈可能是這一地區的習慣,正好印證了針氈最先是插在一塊氈子上得名的由來。通過鮮活的實物為文獻資料記載的“針氈”提供了有力的佐證,印證了吐魯番和敦煌文獻中記載的“針氈”確有其物,從而達到了文字資料與實物資料的相互符合、相互補充。特別是實物資料的出現填補了文獻資料不足,生動還原了當時針衣囊袋的形狀、質地、功用等整個形態,為今后的深入研究奠定了一定的基礎。

4.2 蘊含獨特的女紅文化

針衣囊袋作為“女紅”用品,與深厚的社會文化一脈相承,反映了中國傳統文化的內涵。在古代“男耕女織”的傳統社會生產模式下,女子具有紡織、剪裁、縫紉、刺繡等技藝。女紅是古代女子學習具有的基本技藝。針衣囊袋作為“女紅”文化的載體,是中國傳統文化的一部分,屬于傳統手工藝,其作品無不滲透著廣大勞動婦女的真情實感,這種女紅藝術無拘無束,率真自然。豪門巨室以珍貴材料制成的精美針衣囊袋,在材質和工藝上都更為精湛。普通或貧苦人家制作的針衣囊袋,也是集合了婦女的精巧心思,但都各具特色。由于地域氣候的影響,新疆古來喜愛使用毛氈,形成了獨具特色的絲、毛混合形制的針衣囊袋,展現了新疆本地女紅技藝和體現了新疆女紅文化,反映了古代新疆女性的生活文化。女性用針線書寫了屬于自己的藝術與文化,這小小的女紅物品從側面觀察女性在古代新疆社會中的生活狀況,同時其背后蘊藏著的技術文化中可以看出技術水平和藝術境界間的聯系。不同地域女紅具有不同的風格,南北呈現出不同的特色。

4.3 小物件體現中原傳統文化對西域文化的浸潤

新疆出土的針衣囊袋有19件,數量之多在國內少見。吐魯番出土的針衣囊袋中7件系合葬墓出土,1件是女性單人墓,其余情況不詳。山普拉1、2號墓系叢葬,10號墓系母子合葬,30號墓系小孩墓。經過統計,僅1件出土于女性墓葬。吐魯番出土隨葬衣物疏中有“針氈”記載的都是女性墓葬,再根據古代日常生活判斷,針衣囊袋系女性使用物品。山普拉30號墓是小孩墓,也出土了針衣囊袋,其中是否含有其他意義亟待今后研究。結合山普拉出土的大量紡輪及線軸,說明當地女性承擔的大多是紡織生產活動。縱觀和田地區出土的大量紡織品,從側面也反映了當時女子承擔的重要社會功能。江陵鳳凰山和長沙馬王堆的針衣都出土于漢代女性墓葬,鄭曙斌[21]在《試析馬王堆漢墓隨葬的梳妝用具》一文中認為:墓中葬針衣是性別標識。這種有意味的放置方式,當因喪葬而特設,或可具有區別生與死的象征意義。新疆的針衣囊袋僅有1件出土于女性墓葬,而隨葬衣物疏中記載有“針氈”的都是女性墓葬,因阿斯塔那未見出版的發掘報告,其是否有性別標識的含義不得而知。

吐魯番墓中出土的針衣囊袋體現了儒家禮教對女性的要求,即通過女紅等用具來體現女子婦德。“漢代班昭《女誡》是將女紅婦功納入女性品德的經典之本。自古以來,上自皇后命婦、大家閨秀、下至平民百姓、村姑鄉嫂都是通過女紅的具體承載來認同與四德所要求的抽象規范,從儒家的倫理觀和道德觀等經世濟用的社會理念確立以來,女紅婦功又稱為這一理念的載體”[22]。高昌墓磚對女性形象的記述為:“一是端莊淑雅、貞順明達,即注重女性的道德品行;二是擅長女藝、勤勞家事,即強調女子生活技能和勤勞……”[23]墓磚中所記錄的高昌女性形象也多次提到女子“四德”,可見古代吐魯番地區把“四德”作為模范的女性形象,其受中原文化浸染的影響,也是儒家以倫理道德為主的禮教在吐魯番傳播的結果。中原文化在西域全方位的交流傳播,融合發展,逐漸形成了與內地統一的文化體系。“在統一的中華文化體系中西域文化既有中華文化共同的性質,又有多民族文化相對的差異性,這就形成了生動活潑、奔騰不息的多元一體的中華大文化”[24]。

5 結 語

本文以阿斯塔那古墓群和山普拉墓地出土的針衣囊袋為例,展開對漢唐時期新疆出土針衣囊袋的分析研究。通過比較研究,新疆出土的針衣囊袋的質地和功能較中原豐富,形制更多樣化,從漢代至唐代都有實物出土,填補了中原此時期無此類實物的空白。考證了至遲在西漢時期,新疆已經開始使用織物類的針衣囊袋。針衣囊袋的名稱雖多,但都系一物。單口袋式、對折式、無袋式和三折式是針衣囊袋的主要形制,具有存儲針線的功能,還兼具美化儀表、禮儀、身份象征等功能。小小的針衣囊袋既具有實用性,又兼具藝術性,反映了古代新疆不同時期的社會生產水平和審美情趣,體現了具有地方特色的女紅技能和女紅文化,是中原與西域文化融合的體現。

參考文獻:

[1]謝菲, 賀陽. 中國傳統儲針容器演變研究[J]. 設計, 2017(1): 97-99.

XIE Fei, HE Yang. The research on the development of Chinese traditional sewing kit[J]. Design, 2017(1): 97-99.

[2]謝菲. 一針一線皆有情: 中國傳統民間針線包研究[J]. 中國民族博覽, 2016(12): 9-11.

XIE Fei. Love in every stitch and thread: study on Chinese turaditional folk sewing kit[J]. China National Exhibition, 2016(12): 9-11.

[3]耿兆輝, 李明, 黎云魘. 蒲溪羌族針線包的結構及裝飾語義分析[J]. 裝飾, 2017(3): 109-111.

GENG Zhaohui, LI Ming, LI Yunyan. Analysis on the strcture deconstruction and decorative semantic of Puxi Chiang embroidery case[J]. ZHUANGSHI, 2017(3): 109-111.

[4]杜文君. 貴州肇興侗族民間針線包研究[J]. 裝飾, 2017(7): 114-115.

DU Wenjun. Research on folk sewing kits of Dong minority in Zhaoxing, Guizhou province[J]. ZHUANGSHI, 2017(7): 114-115.

[5]黑維強. 吐魯番出土文書所見“針氈”考[J]. 西域研究, 2004(4): 65-70.

HEI Weiqiang. A study on "Zhenzhan" in documents unearthed from Turfan[J]. The Western Regions Studies, 2004(4): 65-70.

[6]吳婭婭. 吐魯番出土衣物疏輯錄及所記名物詞匯釋[D]. 蘭州: 西北師范大學, 2012.

WU Yaya. Collection of Unearthed Clothing and Goods Lists in Turfan and Textual Research of Custom Words in It[D]. Lanzhou: Northwest Normal University, 2012.

[7]劉瑞明. 吐魯番出土文書釋詞[J]. 西域研究, 1999(4): 55-59.

LIU Ruiming. Explanations of unearthed documents in Turfan[J]. The Western Regions Studies, 1999(4): 55-59.

[8]孫慶國, 張競瓊. 荷包的形制和功能及變遷[J]. 紡織學報, 2007(9): 96-98.

SUN Qingguo, ZHANG Jingqiong. Style, function and evolution of the pouch[J]. Journal of Textile Research, 2007(9): 96-98.

[9]宮楚涵. 民間繡荷包與女紅文化[J]. 民藝, 2018(5): 44-51.

GONG Chuhan. Folk embroidery bag and female needlecraft culture[J]. Folk Art, 2018(5): 44-51.

[10]邢樂, 梁惠娥. 中原荷包藝術特征及其民間審美體現[J]. 裝飾, 2015(5): 90-93.

XING Le, LIANG Huie. Aesthetic analysis of folk pouch in the central plains of China[J]. ZHUANGSHI, 2015(5): 90-93.

[11]新疆文物考古研究所. 阿斯塔那古墓群第十次發掘簡報[J]. 新疆文物, 2000(3/4): 84-168.

Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology. 10th excavation at Astana cemetery in Turfan[J]. Cultural Relics of Xinjiang, 2000(3/4): 84-168.

[12]金維諾, 趙豐. 中國美術全集: 紡織品Ⅰ[M]. 合肥: 黃山書社, 2010: 158.

JIN Weinuo, ZHAO Feng. Complete Works of Chinese Art: Textiles Ⅰ[M]. Hefei: Huangshan Press, 2010: 158.

[13]新疆博物館. 中國新疆山普拉: 古代于闐文明的揭示與研究[M]. 烏魯木齊: 新疆人民出版社, 2001: 18.

Xinjiang Museum. Shanpula, Xinjiang, China: Revelation and Study of Ancient Khotan Civilization[M]. Urumqi: Xinjiang Peoples Press, 2001: 18.

[14]閆天寶. 新疆衛拉特蒙古族佩飾造型與裝飾特征研究[D]. 烏魯木齊: 新疆師范大學, 2015.

YAN Tianbao. The Study on the Features of Shapes and Decorations of Xinjiang Oirat Mongolian Accessories[D]. Urumqi: Xinjiang Normal University, 2015.

[15]湖北省文物考古研究所. 湖北文物奇觀[M]. 武漢: 湖北人民出版社, 1993: 271.

Hubei Institute of Cultural Relics and Archaeology. Hubei Cultural Relics View[M]. Wuhan: Hubei Peoples Press, 1993: 271.

[16]上海市紡織科學研究院, 上海市絲綢工業公司文物研究組. 長沙馬王堆一號漢墓(上集)[M]. 北京: 文物出版社, 1980: 72.

Shanghai Textile Research Institute, Cultural Relics Research Group of Shanghai Silk Industry Company. No.1 Mawangdui Tomb in Han dynasty, Changsha(Volume One)[M]. Beijing: Cultural Relics Press, 1980: 72.

[17]田淑華, 陶敏, 王曉強, 等. 河北隆化鴿子洞元代窖藏[J]. 文物, 2004(5): 4-25.

TIAN Shuhua, TAO Min, WANG Xiaoqiang, et al. A Yuan dynasty hoard discovered at Gezidong, Longhua, Hebei[J]. Cultural Relics, 2004(5): 4-25.

[18]孫機. 漢代物質文化資料圖說(增訂本)[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2011: 399.

SUN Ji. Illustration of Material and Cultural Materials of the Han Dynasty(Updated Version)[M]. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Press, 2011: 399.

[19]郭松針. 中國傳統女紅圖譜[M]. 天津: 天津人民美術出版社, 2009: 30-31.

GUO Songzhen. Manual of Chinese Traditional Needlework[M]. Tianjin: Tianjin Peoples Fine Art Press, 2009: 30-31.

[20]徐雪, 王秋逸, 楊子倩. 中國古代紋樣中豬的形象演變研究[J]. 美術教育研究, 2020(18): 48-49.

XU Xue, WANG Qiuyi, YANG Ziqian. Study on the image evolution of pigs in ancient Chinese patterns[J]. Art Education Research, 2020(18): 48-49.

[21]鄭曙斌. 試析馬王堆漢墓隨葬的梳妝用具[J]. 湖南省博物館館刊, 2013: 315-330.

ZHENG Shubin. A preliminary analysis of the buried toilet articles from the Han tombs at Mawangdui[J]. Journal of Hunan Provincial Museum, 2013: 315-330.

[22]王秦. 中國女紅文化研究: 試論中國女紅文化的發生與發展[D]. 西安: 西安美術學院, 2007.

WANG Qin. Traditional Chinese Needlework Culture Research[D]. Xian: Xian Academy of Fine Arts, 2007.

[23]米婷婷. 高昌墓磚對女性的記述[J]. 吐魯番學研究, 2014(1): 63-71.

MI Tingting. Descriptions of women in the tomb bricks of Gaochang[J]. Turfanological Research, 2014(1): 63-71.

[24]王嶸. 中原文化在西域的傳播[J]. 新疆大學學報(哲學社會科學版), 1999(1): 63-68.

WANG Rong. Tansmitting of central plain culture in western region[J]. Journal of Xinjiang University(Philosophy & Social Sciences Edition), 1999(1): 63-68.