核電站海水循環泵進水流道試驗研究

鄭海霞

上海阿波羅機械股份有限公司,上海 201401

循環水泵是核電站三回路系統的重要物項,其設計的可靠性是保證循環水系統可靠運行的關鍵。循環水系統的功能是在機組運行期間向汽輪機的凝汽器和常規島輔助冷卻水系統的熱交換器提供必需的冷卻水。循環水泵是循環水系統的重要設備,循環水泵的可靠運行關系到核電站的穩定運行。循環水泵進水流道流態的檢驗是循環水泵進水流道合理性的關鍵指標,進水流道設計的合理性是保證循環水泵常態穩定運行的重要因素。為了驗證進水流道的合理性,現搭建循環水泵進水流道試驗臺架,以觀察水流經過流道、粗格柵、細格柵、鼓網、前池、泵進水流道的流態。

1 設計參數

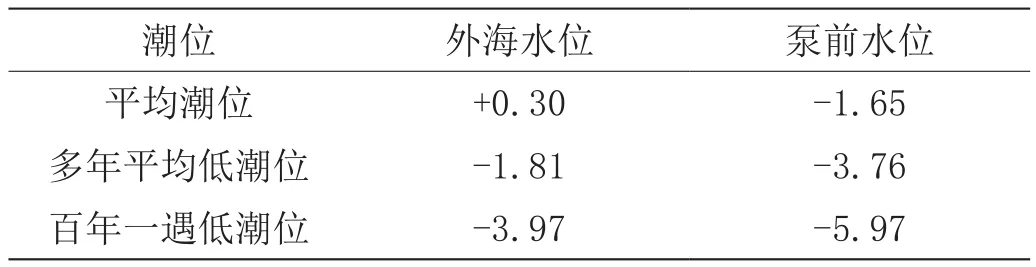

某核電站循環水泵設計參數如下:流量Q=29.56m3/s,揚程H=16m,轉速n=173r/min。該循環水泵運行的主要特征水位如表1所示。

表1 某核電廠循環水泵特征水位 單位:m

2 試驗模型設計

2.1 佛汝德相似準則

循環水泵進水流態模型試驗中的水流流動是具有自由表面的、主要由重力和慣性力支配的流動。根據《美國國家標準:水泵進水設計》(ANSI/HI 9.8—1998)(以下簡稱《水泵進水設計》),為了模擬循環水泵進水流態,應采用佛汝德相似準則,原型和模型的佛汝德數必須相等,即

式中:p、m、r分別為原型、模型和原型與模型參數間的比值。

佛汝德數表達為慣性力與重力的比值,對水泵進水口而言,有

式中:u為軸向平均流速(比如在水泵進口處);g為重力加速度;L為水泵進口直徑。

按佛汝德相似準則,設原型、模型的幾何比為λ,則水深、流速和流量的比尺分別為

在進行水面渦試驗時,偏于安全的做法是保持淹沒深度在1倍佛汝德數的數值,但按1.6倍佛汝德數適當加大試驗流量,以進一步削弱比尺效應。

2.2 雷諾數和韋伯數選擇

在研究水泵進口可能產生的漩渦時,應選擇合理的模型比尺,較大尺寸的模型所得的試驗結果更精確、更可靠,可將黏滯力和表面張力的比尺效應減到最小,但所需費用較高。因此,在選擇模型比尺時,要兼顧試驗精度和試驗費用。根據《水泵進水設計》,如果雷諾數和韋伯數的數值分別大于3×104和120,黏滯力和表面張力對漩渦的影響就可以忽略不計。

該項目循環水泵進口前的雷諾數和韋伯數分別為1.29×105和199.5,可在采用佛汝德數相似準則的條件下滿足對雷諾數和韋伯數的要求。

2.3 模型進水流道出口直徑和模型水深

為了盡可能準確地模擬前池和進水流道內的流態,得到精確的測量結果,該項目模型試驗選用的模型比尺應使模型進水流道出口的直徑不小于100mm、最小試驗水深不小于150mm。為此,此次模型試驗取模型進水流道出口的直徑為120mm。該項目循環水泵進水流道出口的直徑為2700mm,則此次模型試驗的模型比為λ=2700/120=22.5。

此次模型試驗鼓網和進水流道、前池建筑物的幾何尺寸的比尺為Lr=λ=22.5。

此次模型試驗水深比尺為hr=λ=22.5。

此項目循環水泵前池最小水深為(-5.97)-(-11.50)=5.53m,換算至模型的最小試驗水深為245.8mm,滿足最小試驗水深的要求。

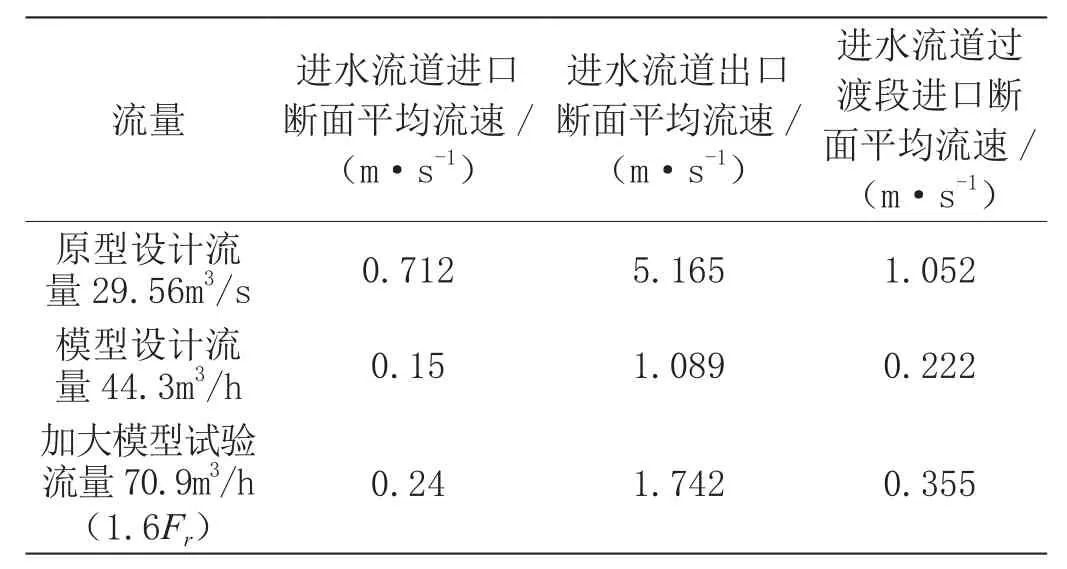

2.4 試驗流量和速度

此次模型試驗流速和流量的比尺分別為Vr=λ0.5=4.74,Qr=λ2.5=2401。

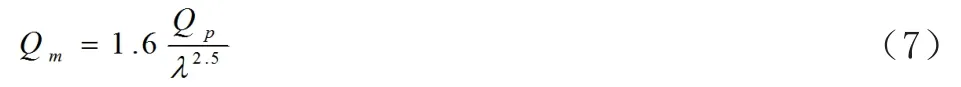

按照《水泵進水設計》,模型試驗流量的換算關系為

此次模型試驗采用加大模型試驗流量,流量換算關系為

通過換算原型、模型流量及主要斷面平均流速,對照情況如表2所示。

表2 原型、模型的流量及主要斷面平均流速對照表

3 試驗結構設計

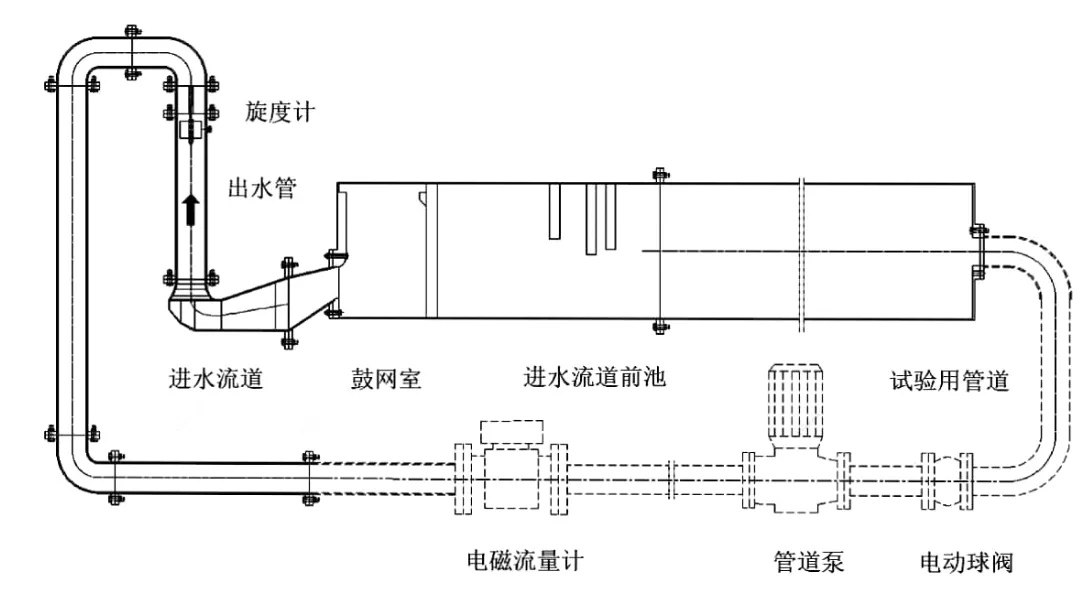

進水流道試驗臺架包含進水流道、出水管、旋度計、電磁流量計、管道泵、電動閥門、進水流道前池、鼓網室、試驗用管路等。進水流道示意圖如圖1所示。

圖1 進水流道示意圖

為了便于觀察流態,進水流道前池、鼓網室、進水流道、出水管設計為亞克力透明材質。各組件之間的連接通過螺栓、螺母、墊片把合。

進水流道:內表面每隔5cm粘貼紅色絲線,以便通過觀察絲線擺度進水流道內表面流態,同時定性分析進水流道入口預旋狀態。

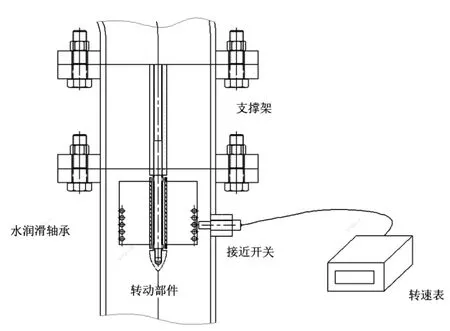

旋度計:根據《水泵進水設計》標準設計旋度計,旋度計軸線與管道中心線重合,旋度計包含4葉片式轉動部件、支撐架、接近開關、轉速表、2個水潤滑軸承等。旋度計裝置如圖2所示。

圖2 旋度計裝置

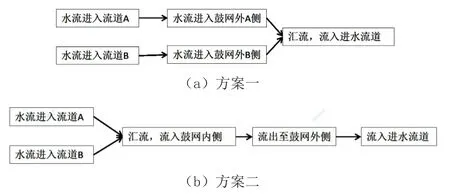

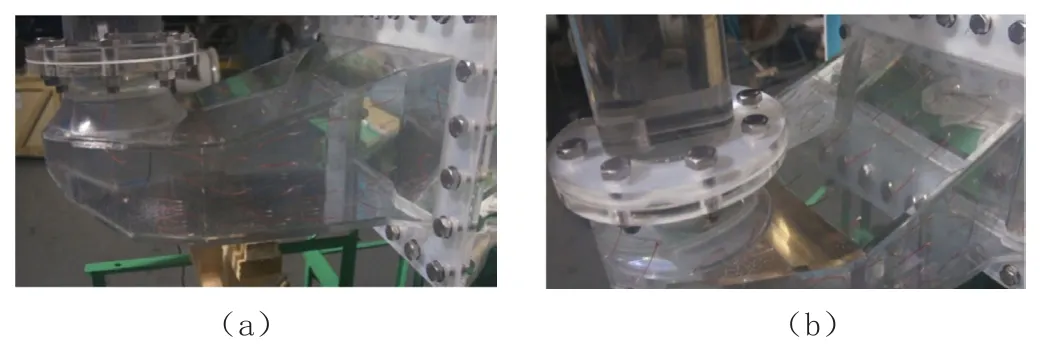

鼓網室:鼓網安裝在鼓網室內,鼓網的結構設計有兩種方案。方案一:兩股水流經鼓網過濾后匯集進入進水流道;方案二:兩種水流匯入鼓網內,水流經鼓網過濾后流入進水流道。該試驗采用方案一。兩種方案水流示意圖如圖3所示。

圖3 水流示意圖

由管道泵供水,流量由電磁流量計測量,通過控制電動閥門開度調整流量。關注流量計安裝時,流量計前直管段的長度不應小于5D(D為管徑),后直管段不得小于2D。

4 試驗內容及要求

(1)試驗流量為設計流量。

(2)不同泵前水位為多年平均低潮位、百年一遇低潮位及平均潮位。

(3)不同鼓網堵塞情況為鼓網不堵,鼓網一側封堵、一側不堵,鼓網均勻半堵三種情況。

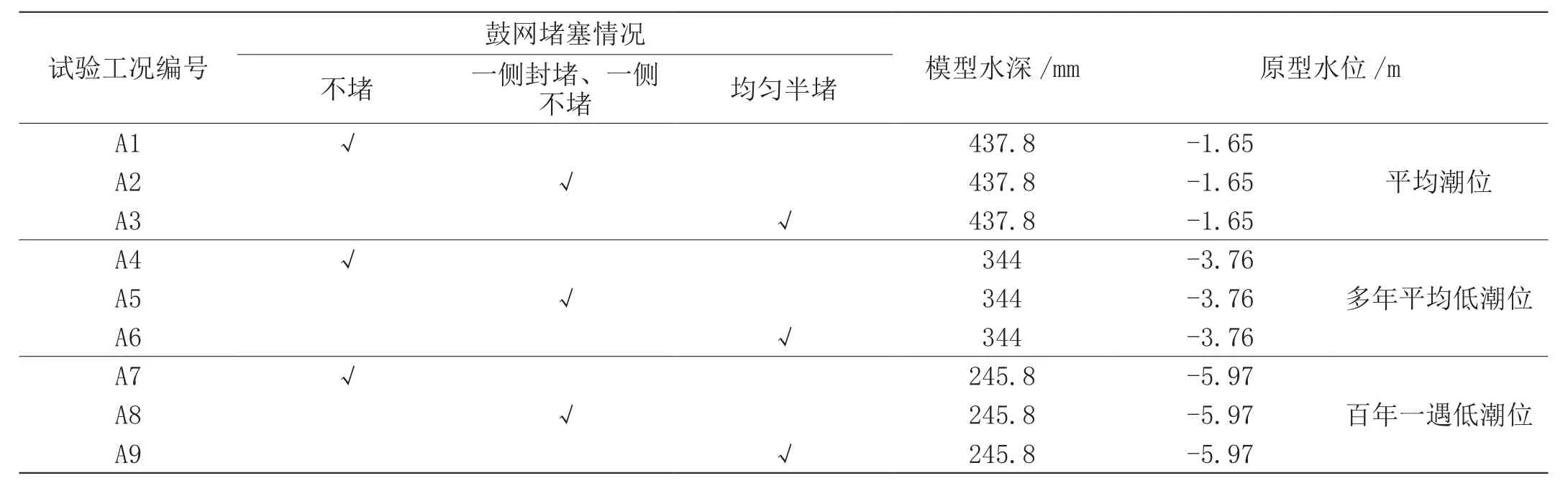

(4)在不同組合的水泵運行工況下,觀測并記錄進水流態。若存在有害水面渦或水下渦帶,通過試驗研究確定采取適當的措施,確保做到在所有水泵運行工況下,無影響水泵穩定運行的吸氣渦和水下渦帶。不同工況下,進水流道試驗方案如表3所示。

表3 進水流道試驗方案

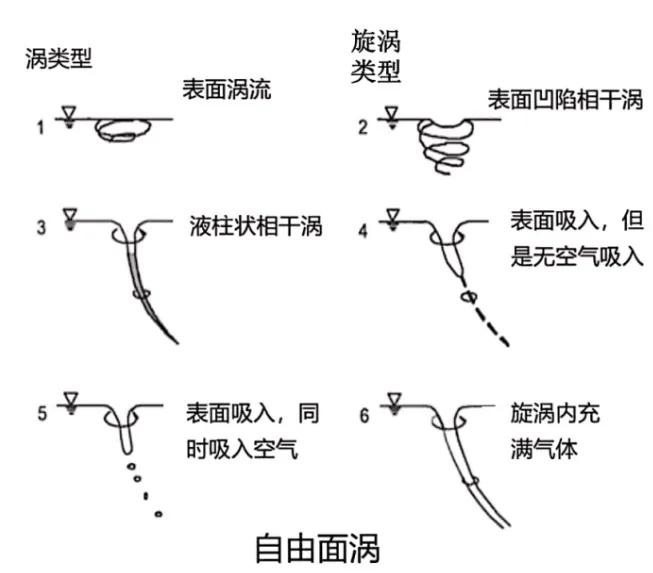

(5)《水泵進水設計》中列出了6種面渦類型,如圖4所示,用于試驗過程中面渦類型對比。

圖4 水面渦類型

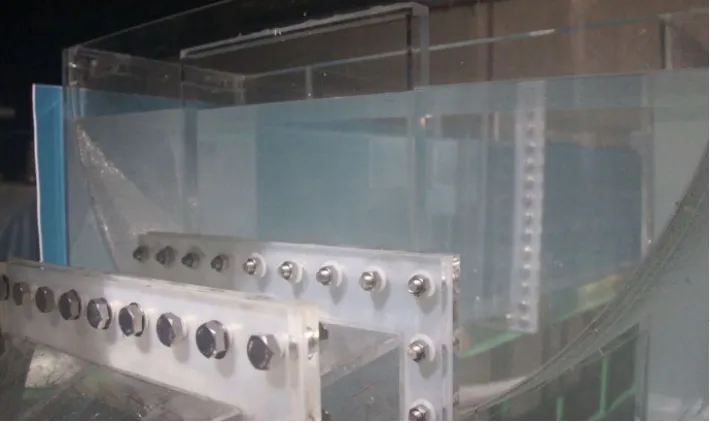

5 試驗驗證

該試驗在上海阿波羅機械股份有限公司試驗臺架上進行,試驗介質為自來水。保持試驗流量為1.6倍佛汝德數(70.9m3/h),對表3所列的各試驗方案進行了循環水泵進水流態模型試驗。試驗前檢查系統連接、管道泵旋向,試驗儀表在標定有效期內。進水流道試驗臺架如圖5所示。按照鼓網堵塞情況進行試驗,試驗結果如下。

圖5 進水流道試驗臺架

5.1 鼓網不堵

(1)整流段基本流態。整流段整體流態順暢且轉向平緩,未見有漩渦區域產生。

(2)進水流道進口前的流態。對于鼓網不堵的工況,分別在A1、A4、A7三種工況下進行了觀察。

A1工況:總體液面流動非常平穩,未見零散氣泡。A1工況鼓網液面流態如圖6所示。

圖6 A1工況鼓網液面流態

A4工況:水流從鼓網室的兩側流入鼓網室,鼓網室水面的水流相向流動,水流之間因相互搓動而產生具有一般旋轉強度、水面凹陷的漩渦運動。這種漩渦與圖4所描述的第2種類型漩渦相符。A4工況鼓網液面流態如圖7所示。

圖7 A4工況鼓網液面流態

A7工況:該工況的水位略高于進水流道過渡段進口斷面的上緣,鼓網室水面相向而行的水流相遇后轉向流入進水流道銜接段,形成較小的水面渦。這種漩渦與圖4所描述的第2種類型漩渦相符。A7工況鼓網液面流態如圖8所示。

圖8 A7工況鼓網液面流態

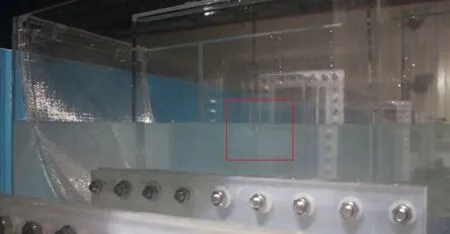

(3)進水流道內的流態。借助進水流道內壁粘貼的紅線可以清楚地觀察進水流道內的流態。A1、A4和A7三種工況進水流道內的流態基本相同,各工況的水流在進水流道立面和平面兩個方向的收縮都很均勻;在進水流道喇叭管段,水流收縮快速增加,同時流速分布得到了進一步調整,所有工況在流道出口處水流均趨于順直均勻。各工況進水流道內的流場均較為理想,可為水泵葉輪室進口提供良好的進水流態。鼓網不堵狀態進水流道內流態如圖9所示。

圖9 鼓網不堵狀態進水流道內流態

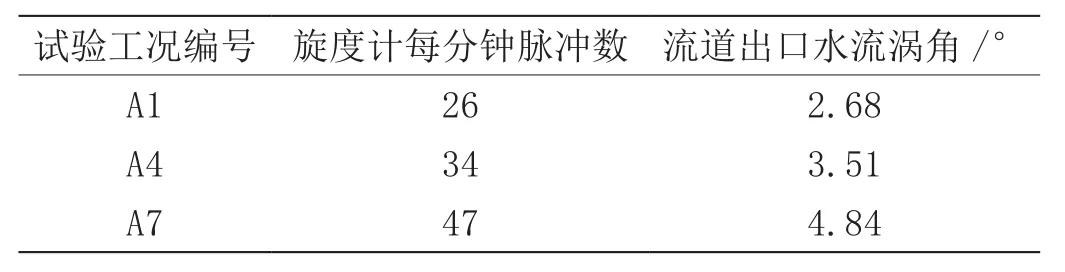

A1、A4和A7工況進水流道出口水流渦角的測量結果如表4所示。可以看到,最大渦角發生在A7工況,為4.84°。鼓網不堵工況下各水位工況的渦角均滿足《水泵進水設計》關于渦角不大于5°的要求。

表4 進水流道出口水流的渦角(鼓網不堵)

5.2 鼓網一側封堵、一側不堵

用膠帶將鼓網的右側(順水流方向看)完全封堵,左側保持不堵,其他試驗條件與鼓網不堵的試驗條件相同。

(1)整流段基本流態。整流段整體流態順暢且轉向平緩,未見有漩渦區域產生。

(2)進水流道進口前的流態。對于鼓網一側封堵、一側不堵的工況,分別在A2、A5、A8三種工況下進行了觀察。

A2工況:水流從鼓網室的兩側流入鼓網室,左側上部水流穿過鼓網向右后方向運動,受鼓網右側封堵影響,右側水流主要從鼓網下部向左前方向運動;鼓網室上部左右兩側水流之間因搓動產生了具有較大旋轉強度、較大水面凹陷的漩渦運動,這些漩渦形成后即隨水流向鼓網室右后方移動,且伴隨有線狀氣泡吸入。這種漩渦與圖4所描述的第5種類型漩渦相符。A2工況鼓網液面流態如圖10所示。

圖10 A2工況鼓網液面流態

A5工況:鼓網室上部水流之間因搓動產生了具有較小旋轉強度、較小水面凹陷的漩渦運動,這些漩渦形成后即隨水流向鼓網室右后方移動。這種漩渦與圖4所描述的第2種類型漩渦相符,無氣泡產生。A5工況鼓網液面流態如圖11所示。

圖11 A5工況鼓網液面流態

A8工況:鼓網室液面由于存在兩種方向液流相交匯,產生了明顯的液流沖擊,伴隨沖擊產生了氣泡漂浮于液面表面,且由于水位僅略高于進水流道過渡段進口斷面的上緣,故伴隨有少量氣泡卷入進水流道入口;且液下有帶狀渦一直存在。A8工況鼓網液面流態如圖12所示。

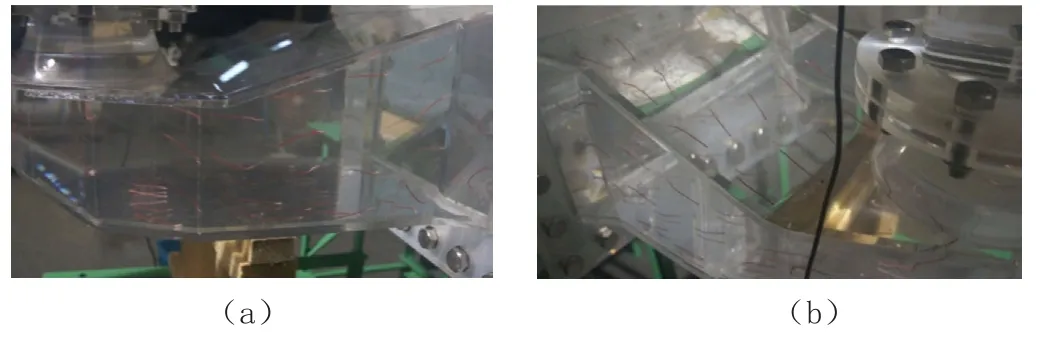

(3)進水流道內的流態。借助進水流道內壁粘貼的紅線可以清楚地觀察進水流道內的流態。A2、A5和A8三種工況進水流道內的流態基本相同,水流呈螺旋狀進入進水流道,順水流方向看,水流旋轉方向為順時針。水流在進水流道立面和平面兩個方向均勻收縮,水流在流道內90°轉向后,水流收縮快速增加;水流從流道進口至流道出口始終保持旋轉流動狀態。進水流道內的流態照片如圖13所示。

圖13 鼓網一側封堵、一側不堵進水流道內流態

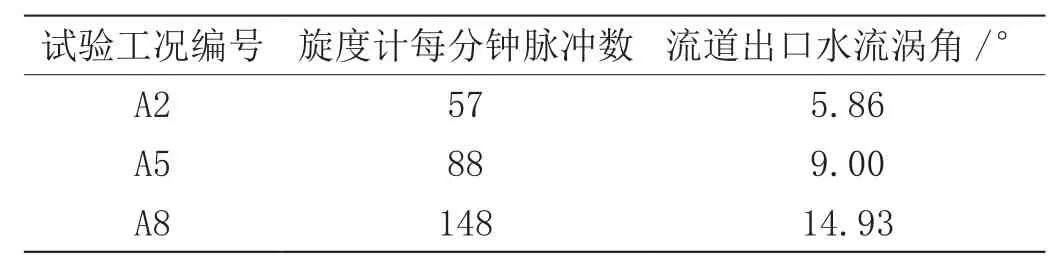

A2、A5和A8工況進水流道出口水流渦角的測量結果如表5所示。可以看到,最大渦角發生在A8工況,為14.93°,鼓網一側封堵、一側不堵的工況下各水位工況的渦角均不滿足《水泵進水設計》關于渦角不大于5°的要求。因此不建議在此工況下運行。

表5 進水流道出口水流的渦角(鼓網一側封堵、一側不堵)

5.3 鼓網均勻半堵

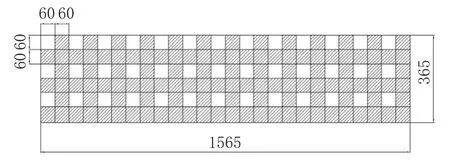

用寬度為50mm的膠帶將鼓網的一半面積均勻封堵,以模擬鼓網部分堵塞的情況。鼓網均勻半堵布置情況如圖14所示。其他試驗條件與鼓網不堵的試驗條件相同。

圖14 鼓網均勻半堵示意圖(單位:mm)

(1)整流段基本流態。整流段整體流態順暢且轉向平緩,未見有漩渦區域產生。

(2)進水流道進口前的流態。對于鼓網均勻半堵的工況,分別在A3、A6、A9三種工況下進行了觀察。

A3工況:總體液面流動非常平穩,未見產生零散氣泡。A3工況鼓網液面流態如圖15所示。

圖15 A3工況鼓網液面流態

A6工況:水流從鼓網室的兩側流入鼓網室,鼓網室水面的水流相向流動,水流之間因相互挫動而產生具有一般旋轉強度、水面凹陷的漩渦運動。這種漩渦與圖4所描述的第2種類型漩渦相符。A6工況鼓網液面流態如圖16所示。

圖16 A6工況鼓網液面流態

A9工況:鼓網室液流由于從鼓網不堵的孔洞流出,液面波動較大,但未見有漩渦生成,水位僅略高于進水流道過渡段進口斷面的上緣,整體流態較好,僅有極少數氣泡吸入進水流道內。A9工況鼓網液面流態如圖17所示。

圖17 A9工況鼓網液面流態

(3)進水流道內的流態。借助進水流道內壁粘貼的紅線可以清楚地觀察進水流道內的流態。A3、A6和A9三種工況進水流道內的流態基本相同,各工況的水流在進水流道立面和平面兩個方向的收縮都很均勻;在進水流道喇叭管段,水流收縮快速增加,同時流速分布得到了進一步調整,所有工況在流道出口處水流均趨于順直均勻。各工況進水流道內的流場均較為理想,可為水泵葉輪室進口提供良好的進水流態。進水流道內的流態照片如圖18所示。

圖18 均勻半封堵進水流道內流態

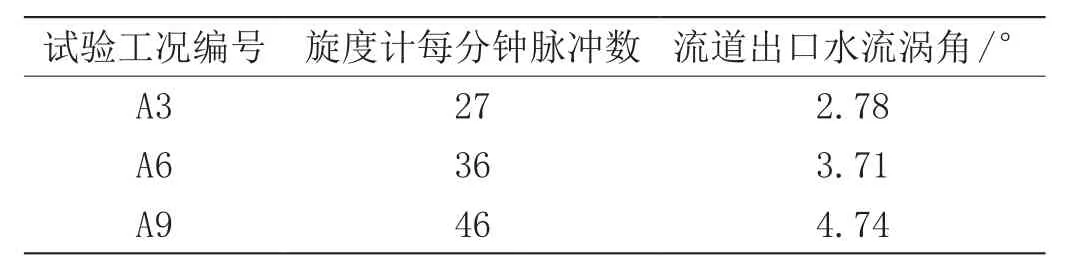

A3、A6和A9工況進水流道出口水流渦角的測量結果如表6所示。可以看到,最大渦角發生在A9工況,為4.74°,鼓網均勻半堵的工況下各水位工況的渦角滿足《水泵進水設計》關于渦角不大于5°的要求。

表6 進水流道出口水流的渦角(鼓網均勻半堵)

6 結論

(1)該試驗臺架用于核電循環水泵進水流道試驗,在循環水泵設計固化前進行試驗,以檢驗進水流道設計的可行性,試驗臺架可用于檢驗不同進水流道模型,無須拆除整個試驗臺架,僅需要對進水流道部分進行調整。

(2)在設計流量和平均潮位、多年平均低潮位、百年一遇低潮位等各個工況,在鼓網一側封堵、一側不堵的條件下,鼓網室水面均會產生具有較大旋轉強度、較大水面凹陷的漩渦運動,同時伴隨產生較多的零散氣泡,其中有少量氣泡隨水流流向進水流道出口。這種漩渦的基本特征接近《水泵進水設計》所述的第5、6種類型漩渦,部分漩渦為有害渦,會將氣體帶入進水流道內。

(3)在設計流量和平均潮位、多年平均低潮位、百年一遇低潮位等各個工況,在鼓網均勻半堵的工況下,鼓網室水面具有一般旋轉強度、水面凹陷的漩渦運動。這種漩渦多屬于《水泵進水設計》所述的第2種類型。進水流道內的流態均平順、均勻。

(4)在設計流量、鼓網不堵的工況下,處于多年平均低潮位時,或處于最高潮位時,整體鼓網室液面流動平穩,未見有漩渦產生;處于百年一遇低潮位時,由于液面接近過渡段進口斷面的上緣,鼓網室液面形成的少量小漩渦偶爾會將小氣泡帶入進水流道內,進水流道內的流態均平順、均勻。進水流道出口水流的渦角均滿足《水泵進水設計》關于渦角不大于5°的要求,說明進水流道可為水泵葉輪室進口提供良好的進水流態。