甬劇中的琵琶伴奏藝術之研究

胡妍璐 / 陳柏安

甬劇,作為寧波文化的“聲色載體”,其蘊含著豐富而獨特的人文沉淀和學術價值,它是龐大戲曲文化中成熟較晚的地方劇種,飛躍成長于建國初期,80年代期間的衰落之后再度輝煌,因其善于吸收各類音樂藝術手段和貼近百姓生活,而兼具各類水鄉戲社之長,2008年被列為國家級非物質文化遺產。而在許多戲曲語言、唱腔、表現形式趨向同質化的今天,在地方劇種日漸式微的當下,傳承發展地方性劇種音樂文化迫在眉睫。

甬劇中的琵琶伴奏這一分支,最初見于甬劇中的“女小旦時期”(1920-1938),此后琵琶與胡琴、小鑼等打擊樂器并稱為甬劇伴奏樂器中的“三大件”,在甬劇伴奏中起到了重要的作用,它將甬劇的各部分更好地銜接起來,使其音樂表現上更為生動而豐富。

一、甬劇與伴奏樂器琵琶

(一)甬劇的歷史源流

甬劇音樂的起源,與中國戲曲音樂形成與發展的大氛圍是分不開的。元末明初,在南方地區興起了最早的地方戲曲劇種——南戲,它的音樂曲調“南曲”則是一種重要的地方戲曲聲腔系統,以長短句為唱腔,為明清以來多種地方戲的繁榮提供了豐富的音樂養分。由于長短句多為飽腹經綸之人寫作而成,創作曲牌體受到文化因素的限制,以昆曲為主體的“雅部”①音樂發展甚緩;故在乾隆年間,以瑯瑯上口,隨口而編的七字句順口溜為特征的“花部”②——亂彈興起,推動說唱藝術和地方戲曲在這一大環境中發展起來。

清朝初年,浙東一帶農民將其所見所聞,用土音土語編唱形成七字句的“田頭山歌”。在此基礎上,寧波一帶的盲藝人為謀生計,招徠更廣泛的聽眾,為每段唱腔的末句配以鑼鼓伴奏,形成更具敘述性的說唱藝術——唱新聞。這也構成了甬劇音樂「基本調」中“起——平——落”的基本結構雛形。

約1795年左右,逐漸過渡到甬劇發展的萌芽階段——“串客時期”,串客班的出現,使說唱曲藝形式由業余走向職業化。1891年,自串客藝人鄔拾來率職業串客班赴上海演出并獲得盛譽起,自此串客才有了全職業性的班子,并更名為“寧波灘簧”。灘簧時期,由男子唱旦角的男小旦階段向男女合演的女小旦階段完成蛻變,于1938年-1949年間出演幕表大戲從而形成了改良甬劇,解放后無論是從音樂形式還是從唱腔上都有了全面的革新,形成了新甬劇時期并發展至今,自此,甬劇開始有其真正意義上的地方劇種稱謂。

甬劇,由寧波灘簧演變而來,自明末清初發展至今,在吸取其他地方姐妹劇種中可運用的曲牌唱腔基礎上,結合自身地域文化特點,經歷了由“田頭山歌”、“唱新聞”發展而來,從“串客”發展至“灘簧”,經“改良甬劇”和“新甬劇時期”的演變,最終形成了具有板腔體曲調與曲牌連綴體混合運用的結構形式。甬劇的發展,是一個發源于寧波,成熟于上海,最終仍回歸到本土的過程。正所謂“淵自山歌,源于串客;趨于攤簧,發展甬劇。”③櫛風沐雨走過兩百年,自寧波灘簧后,甬劇音樂便與四明南詞有了全新的聯系。

(二)甬劇與四明南詞的關聯性

研究琵琶在甬劇音樂中的伴奏藝術之際,通過采訪老一輩的甬劇藝術家,其中包括甬劇團前任作曲家李微、導演汪莉珍及四明南詞國家級非遺代表性繼承人陳祥源,了解到需從寧波地區源遠流長的傳統曲藝“四明南詞”中的音樂伴奏開始分析。它與甬劇的形成發展有著不可分離的關聯性,也使甬劇音樂更具可挖掘的價值。

“四明”一詞追溯其源是因寧波境內有四明山,四明自古以來可作為寧波的代稱;而“南詞”,亦稱“南曲”,主要指彈詞類曲藝,明代初葉在南方形成初胚,此后經各地域語言文化和音樂風味的差異從而形成了不同的派生曲藝,“四明南詞”便是根植于寧波這一地域文化土壤中孕育而生的曲藝品種。作為南方地區民間罕見,自然形成的支聲復調音樂伴奏系統(即主旋律骨干音相同,琵琶等彈撥類樂器伴奏通常以四度五度音程為基礎,奏出不盡相同的旋律),其唱腔溫潤細膩、典雅秀麗,音樂伴奏風格具有江南韻味且點線交織。甬劇中【四明南詞調】類曲調中的【平湖調】、【賦調】,正是吸收借鑒了“四明南詞”中的音樂曲調特征,使甬劇音樂更添濃郁的方言韻味。

甬劇中的音樂伴奏,同樣是借鑒四明南詞音樂伴奏中的主三件——琵琶、揚琴、三弦,才發展衍生出彈撥類樂器的伴奏,琵琶也因此作為甬劇音樂中必不可少的伴奏樂器,開始發揮其重要的音樂價值,自然譜寫成較為完整的“支聲復調”伴奏系統。因此,“四明南詞”這一曲藝形式,推動了改良時期的甬劇音樂曲調革新,為琵琶伴奏形式的多樣化注入了新的音樂元素。

(三)甬劇中的琵琶伴奏

1、琵琶伴奏的歷史

甬劇音樂發展至“男小旦時期”(約1820-1920年間),唱腔、后場伴奏仍然沿襲串客時期,伴奏樂器為一人拉高音板胡,一人司鼓,兼有一面小鑼來配合演員表演的上下場。

自從赴上海公演寧波灘簧的女小旦,實行了第一次男女合演之后,其柔美自然的唱腔、扮相及表演,更為適合時代的審美取向和欣賞要求,自此甬劇史上形成真正意義上的音樂變革時期——“女小旦時期”(約1920-1937年間),女小旦時期的音樂曲調吸收了大量四明南詞曲調,唱腔更為豐滿動聽,唱腔曲調上作了降低調高,以追求更符合演唱自然發聲的音高處理,在樂隊伴奏方面也有了全新的變革。

琵琶,自宋元時期的南戲興起,就作為重要的戲曲伴奏樂器活躍在戲曲舞臺上。琵琶在甬劇中的伴奏歷史,也是從“女小旦時期”開始才首登伴奏的歷史舞臺。1935年在上海鳳凰劇場演出時,首次出現增加了一把琵琶伴奏,此后琵琶與胡琴、小鑼并稱為甬劇伴奏樂器中的“三大件”,用于演奏模仿四明南詞的開幕曲與間奏,在甬劇伴奏中開始發揮重要作用。

2、琵琶伴奏的特點及重要性

琵琶的構造呈現六相二十五品,音域寬廣,從大字組A音擴展到小字三組e音,由低到高每一音區呈現出不同的音色。伴奏時,主要集中在一弦,便于發揮琵琶清脆的音質,并通過左手快速換把,在高音區與低音區之間根據主旋律,靈活自如地切換高低音區。從而,在為甬劇唱腔伴奏時,能更好地銜接各類伴奏樂器之間各音區的空白;并且,其豐富的左右手技法,靈巧變幻間形成鮮明的情感對比和強烈的舞臺表演張力;其豐富的音樂表現力,更在甬劇的伴奏過程中與人聲完美融合,連點成線,以點構面,在點線交織間烘托戲曲唱腔。

二、甬劇中的琵琶伴奏藝術分析

(一)琵琶在甬劇常用曲調中的伴奏運用

甬劇的音樂曲調博采眾長,在最初具有敘事性的“基本調”基礎上,吸取了寧波地方民歌“唱新聞”和說唱曲藝“四明南詞”、“亂彈”中的音樂元素,公演期間受蘇灘、滬灘中的灘簧曲調影響,從而發展成為曲牌體和板腔體混合聯用的音樂形式,最終形成四種基本的音樂曲調類型。分別是以敘述故事情節為主的【基本調】,以展現動聽優美旋律為主的【四明南詞調】,以宜敘宜抒的板腔體“二簧”唱調為主的【亂彈調】、以及以片段穿插為主的【民歌小調】。

在音樂伴奏上形成“二胡一條線,三弦點打點,琵琶滿天飛,鳳簫一縷煙”④的藝術口訣,充分顯示出琵琶不受到對位以及和聲的限制,在甬劇各類曲調伴奏中常用即興加花變奏,以及換把位快速轉換音區,里外弦快速彈挑等技法,在甬劇音樂伴奏中形成了自身豐富的伴奏風格。

以下選取甬劇音樂中具有典型特征的【基本調】、【四明南詞調】,這兩大類常用曲調的唱腔選段,來分析琵琶在甬劇音樂中所形成的伴奏風格和技法運用。

1、甬劇音樂中「基本調」的伴奏風格及運用

甬劇中的「基本調」根據唱調不同,可分為老基本調、新基本調、流水三種形式。「老基本調」是甬劇唱腔中沿用至今歷史最為悠久的主要唱腔,2/4拍,中速,常伴有大段唱詞念白可多達一百多句。改良甬劇時期,「新基本調」吸收寧波曲藝宣卷中的“宣卷調”格式,改變原本拍節2/4拍為4/4拍,將原本以20句為主的唱腔改為10句或8句來演唱,曲調拉長的同時,增強了唱詞音樂可聽性,耐人尋味,現今已形成新、老基本調混合的唱腔形式。其中快板中的「流水」唱腔段落在甬劇基本調中運用最廣,即戲曲音樂中常提到的“緊打慢唱”段落。唱調音樂的曲體結構分為“起—平—落”三部分。分析「基本調」中的琵琶伴奏可從以下四個部分展開。

(1)“起”部,多為唱腔開唱之前的開場白,樂隊伴奏通常先領奏一段起板或奏過門,小起板與過門常用的基本曲調骨干音為“la.do.re”,這也確定了琵琶在甬劇中的伴奏為小調音樂伴奏系統。伴奏時常圍繞骨干音作環繞式的加花變奏,伴奏音型多用附點和十六分音符構成,附點之后的音符常用四指輪快速且清晰地帶過。整段起板為自然接入開口韻或附加唱腔“謳宮”(開場前置詞:想當初、你看那)為唱腔的開嗓作鋪墊。

伴奏時,胡琴、琵琶、鑼鼓三聲部演奏者需與演員之間密切配合,當演唱者仍在走臺步時,過門可無限反復,靜待唱腔進入;也可在任意一組骨干音“la.do.re”的正拍落音后,唱腔自然接入。此時,琵琶在重復每一組骨干音時,需要左右手配合突出重音,以便隨時明確地接入唱腔部分。

(2)“平”部,即為「清板」段落,是所有唱腔中最具特點且最能展現演員扎實演唱功底的部分,作為整個唱腔曲調的核心,最多可唱念達上百句。

各類戲曲在清板段落中的伴奏音樂通常用琵琶這一件樂器來烘托唱腔,可達到“此時無聲勝有聲”的意境。琵琶在甬劇“清板”中的伴奏,通常以“la”音作為清板唱腔的首音展開唱腔,待演員唱至每一分句的句末處,在唱腔中自然接入以“la、do、re”為主音的十六分音符伴奏音型,以此循環往復,虛實結合間襯托唱腔,。伴奏技法中,左手可作中快速的腔韻潤音“推、拉、吟、揉”的處理,附點十六分音符后常用七指輪來演奏,與唱腔之間碰撞出字字錐心的效果。

板式為一板一眼,可采用“一字一音”的伴奏方法,此時最需關注演員唱腔中所表現的人物情感變化來控制伴奏音量的深入淺出,在與演唱者同呼吸和情感交融間,合理掌握伴奏的力度與速度,做到進退適宜。而琵琶伴奏要做到“有板有眼有尺度”,還需加強指尖的靈活熟練程度,并控制好指甲面入弦的深淺,以及鋒面的過弦角度。在慢版唱腔段落中,運用下偏鋒入弦深而過弦慢時,音色渾厚綿長;中快板唱腔段落中,運用中上偏鋒入弦淺而過弦快時,音色就富有彈性張力。此外,在熟練掌控指尖的角度、力度以及速度的同時,更需要演奏者在內心深處與唱腔共同呼吸、運氣,左手吟揉富于歌唱性,使戲曲音樂的聲腔化浸潤于指尖上。

(3)“落”部,即為“下韻”段落,起到使唱腔與樂隊伴奏之間更為自然過渡的銜接作用,通常以“送腔”、“甩腔”作為過渡,在“平”部最后一個上句中的最后三字唱腔間距放寬,以提示樂隊伴奏作準備。琵琶伴奏在此時起到承中韻、啟下韻的連接效果。

(4)「流水」曲調是甬劇音樂中烘托緊張氛圍,渲染強烈氣氛時常用唱段,演員在激昂的情緒中極富緊張度的“慢唱”,琵琶與胡琴、鑼鼓伴奏在緊密不間斷的節奏音型中反復“緊奏”,以緊托腔,疏密結合。

琵琶在伴奏流水過門時,常用以c2音起領和收尾,有板無眼的唱腔與琵琶點狀伴奏緊相呼應,圍繞骨干音作無限的循環往復。此時,伴奏樂隊需時刻關注臺上演員的動態和唱腔,做出靈活的指揮落板,使得唱腔與樂隊伴奏之間環環相扣,步步緊逼,推動劇情的緊張感走向最高點,是最能體現音樂張力的段落。

2、甬劇音樂中「四明南詞調」的伴奏風格及運用

甬劇音樂中的「四明南詞調」至今已發展成為另一大常用基本調類,2/4拍,多用中慢速演奏,在甬劇四大常用曲調中最具可聽性。常用“平湖調”、“賦調”、“慈調”三種唱調單獨成段,也可運用琵琶作為主要伴奏的“乙字耍彈”自然銜接,進行過門轉調,自由組合成多調連綴演唱的套曲形式。

音樂伴奏體系豐滿華麗,形成獨樹一幟的“支聲復調音樂伴奏系統”,構成同一主題旋律下的不同變體,伴奏樂器之間各抒己長,且有較大的即興伴奏空間,形成了“你高我低,你低我高;你進我出,你出我進;你疏我密,你密我疏;你花我簡,你簡我花”的三十二字藝訣⑤,取得以少勝多的演奏效果,這也正是甬劇區別于其他戲曲形式的重要標志。

在四明南詞中的琵琶伴奏定弦較為特殊,往往比正常演奏時的定弦調低整整一個八度,因此在運用四明南詞曲調移植到甬劇音樂伴奏中時,記譜會在原有音高基礎上,翻高一個八度來進行記譜伴奏。以下選取「四明南詞調」中常用的“平湖調”、“賦調”這兩種唱調,來探討曲調中的琵琶伴奏。

(1)「平湖調」以七字句為基礎,是甬劇四明南詞調中運用最廣的唱腔,調式常用商調式五聲音階構成,每段唱腔之后都緊跟固定的過門伴奏。平湖調的音樂伴奏常以“大、小起板”作為唱詞開篇,其中起頭第五小節是起板與過門轉換的關鍵之處,大起板在此處可接入小起板的第五小節,在奏完每一段的過門之后也可接小起板的第五小節,唱腔亦可在起板或過門的任意一個強拍音中接唱平湖調。

通過比較平湖調優秀的開篇之作《西湖十景》中的“大落板”,「四明南詞」原譜中的琵琶伴奏,在原有音符基礎上,作了墊補音符以及附點八分音符的裝飾,來豐富唱腔伴奏的過門,并且運用左右手裝飾音中的倚音處理,運用輪指技法,達到潤飾主音,美化主旋律的音效。

(2)「賦調」是四明南詞調中最能代表支聲復調伴奏形式的唱調,音樂伴奏具有一定的板腔體因素,常用豐富的華彩間奏——“耍彈”(又稱“沙袋”)作為承上啟下的過渡伴奏段落。耍彈通常以“re、mi、so、la”作為門頭,以頭音來作起頭收尾,中間部分可作即興自由發揮。琵琶伴奏常用“乙字門頭”的耍彈,運用下四度移宮,或上四度移動音高作自然轉調,上接平湖調,下啟慈調。伴奏時應熟悉曲調的內容和轉調規律,通常可運用四明南詞中的“密指”(即滾奏)技法,在每一唱腔的尾音或過門處拖長音,實現三種唱調的自然轉調。

(二)琵琶在甬劇各段落中的藝術處理

琵琶在甬劇的音樂伴奏中,通過“墊、襯、托、潤、包、帶、隨、入”等藝術處理,使之與唱腔之間構成旋律“音簡伴繁”的對比;在過門伴奏中,與其他伴奏樂器之間構成“和聲色彩”的對比。

1、甬劇唱腔中的伴奏

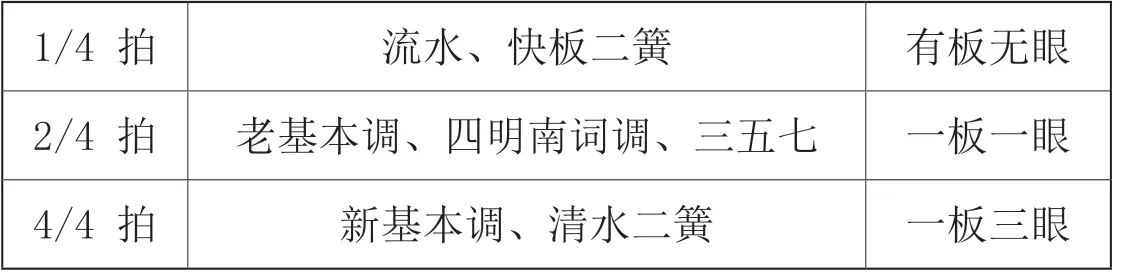

分析甬劇常用的唱腔曲調不難總結出,在各調唱腔中根據常用節拍的不同,常用板式可分為以下三類:

1/4 拍 流水、快板二簧 有板無眼2/4 拍 老基本調、四明南詞調、三五七 一板一眼4/4 拍 新基本調、清水二簧 一板三眼

由此可見,甬劇唱腔中尤其注重“板眼”的合理運用,不同的板式需配合琵琶伴奏運用不同的演奏技法,包括“加花墊補、襯音托腔、潤腔飾韻”的藝術處理,以及運用“挑彈”、“密指”、“疊音”等特殊指法。

(1)當琵琶伴奏與唱腔基本保持相同的旋律音時,板式多為一板一眼的老基本調,通常運用“加花墊補”的伴奏手法。其中,右手運用甬劇伴奏中特殊的“疊音”技法,即音符上方“又”字為“疊”字縮寫,示意彈奏時,一弦按主音,二弦空弦的雙彈技法來演奏。在伴奏時用“疊音”技法增強旋律的豐富性和共鳴感,以突顯唱腔娓娓道來的訴說感,從而使琵琶伴奏與唱腔產生“音簡伴繁”的藝術對比效果。

(2)在板式為有板無眼的快板“流水”段落中,常用“襯音托腔”的藝術加工手法。琵琶伴奏需合理控制速度、音量、音色,與唱腔之間形成一種和諧的唱伴關系。在伴奏中遇到八度音程時,常運用右手技法中“挑彈”的反彈技法——挑外弦、彈里弦,形成音色的對比。

(3)在一板三眼的4/4拍且較為柔緩的唱腔中,琵琶常通過空間豐富的左手吟揉技法來為唱腔作“潤腔飾韻”,創造出一種意在音外,欲訴還休的審美表達。

(4)在長音演奏時,我們需要關注伴奏時的左手是否能形成聽似唱腔般柔美的韻味,需講究吟的推拉幅度與揉的振動速度。在舒緩柔美的唱腔中,先用大幅度左右緩慢推拉,回本音后上下快頻率按弦呈現先拉后揉的音效,余韻悠長;在激昂高亢的唱腔中,用快速拉音加吟弦的技法,使得唱腔華麗富于變化。

2、甬劇唱腔過門中的伴奏

琵琶在甬劇唱腔過門中的伴奏,重點運用了支聲復調的伴奏規律特點,與各伴奏樂器之間點線交織,構成“和聲色彩”的對比,達到各旋律線條水乳交融的藝術效果;并且常與唱腔之間形成急與緩、疏與密的反差。

(1)在每一場戲曲落幕與開場之間的幕間過門中,多運用支聲復調的伴奏手法,與旋律音通常構成四度音程的唱伴關系,豐富音樂織體的和聲效果。在實際伴奏過程中,常運用高于譜面八度的中高音區演奏,清脆別致的顆粒感點綴于其他拉弦樂器和吹管樂器所形成的線形旋律之上,在過門伴奏時音區自由切換,達到琵琶伴奏漫天飛舞的獨特音樂效果。

(2)在渲染情緒,烘托悲劇的氛圍時,常運用琵琶與主胡之間運用“卡農”的旋律模仿手法,回環的旋律線條之間緊密結合,聲聲入耳,使人肝腸寸斷。在經典傳統甬劇劇目《半把剪刀》中的第五場戲收尾的琵琶伴奏部分,劇情發展至徐清道和徐太太求天賜良子的無奈和無限渴盼之情。琵琶伴奏與二胡伴奏,循環往復,絲絲相扣,使劇中人物糾結而無奈的心境得以延續,也為第六場開篇出現轉機,形成了強有力的對比鋪墊。

(3)甬劇唱腔之間的短過門,常運用“流水板過門”,琵琶在運用里外弦快速過弦彈挑伴奏時,左手常用一指平指同時落指按住一、二弦雙音,同時右手快速彈挑配合過弦,圍繞旋律音,常以一小節四拍或六拍為單位,作無限反復。

三、琵琶伴奏在甬劇音樂中傳承發展的思考

非物質文化遺產中所蘊含的傳統文化因素和精神文明價值,以多種無形的傳遞方式延續著。作為一名音樂教育者,深知戲曲音樂中的余韻悠長應當去更好地滋養我們手中的樂器,細膩入微的腔韻婉轉是我們在苦練技術的過程中最易忽視的內心追求,而如何實現甬劇在唱腔、音樂伴奏上的蛻變是當下急需思考的問題。

結合新時代的審美需求,甬劇音樂幾經涅槃再度重生,其在調式和音樂伴奏上注入了新的審美元素。調式中,新老基本調有機融合,在保留唱腔以敘述性為主的大段說唱炫技型唱段的同時,大量豐富拓展以抒情性為主的歌唱型音樂唱段,減少了說唱成分,更具可聽性的同時,使觀眾重返余音繞梁的歲月。

此外,在甬劇的音樂伴奏形式上,也增添了現代配器手法,而在實際運用時,傳統的民族樂器伴奏仍然作為甬劇音樂伴奏中的主體部分,形成以“民樂旋律為主,西樂鋪墊為輔”的樂隊伴奏形式。

細品前文總結經典唱段中的琵琶伴奏,琵琶清板中應和而成的一唱三嘆,流水板中緊彈散唱的層層張力;彈挑迸發的顆粒感,輪指輪奏而出的點線相交的虛實之美,吟揉顫弦的余韻悠長,推拉變幻的纏綿悱惻等,這層出不窮的技法變幻和潤腔飾韻,使琵琶伴奏能穿越樂池的阻隔,與唱腔緊相襯托呼應,更能與臺前觀眾達到現場的心理交互,從而產生二度創作與強烈的情感共鳴。由此可見,琵琶在甬劇音樂伴奏中的重要性,及其形成的委婉含蓄而又動人至深的音樂表達。通過對甬劇中琵琶伴奏藝術的研究,希望能為琵琶與甬劇音樂文化的發展作出一些啟示。■

注釋:

① 雅部:指昆山腔,即奉昆曲為雅樂正聲。

② 花部:指昆山腔以外的各種地方戲曲,取其花雜之義,言其聲腔花雜不純,多為野調俗曲,故花部諸腔,也稱“亂彈”。它們雖不為士大夫們所重視,但為下層觀眾所歡迎,依然在鄉村山區及小城稹流行著,并逐步形成了自己獨特的唱腔和劇本體制。

③ 史鶴幸.甬劇史話[M].上海三聯書店出版社,2011:1.

④ 陳祥源,龔烈沸.四明南詞.浙江省非物質文化遺產代表作叢書[M].浙江攝影出版社,2014:68.

⑤ 陳祥源,龔烈沸.四明南詞.浙江省非物質文化遺產代表作叢書[M].浙江攝影出版社,2014:68-69.