商業載人航天:從探索太空到投資太空

文/ 江山

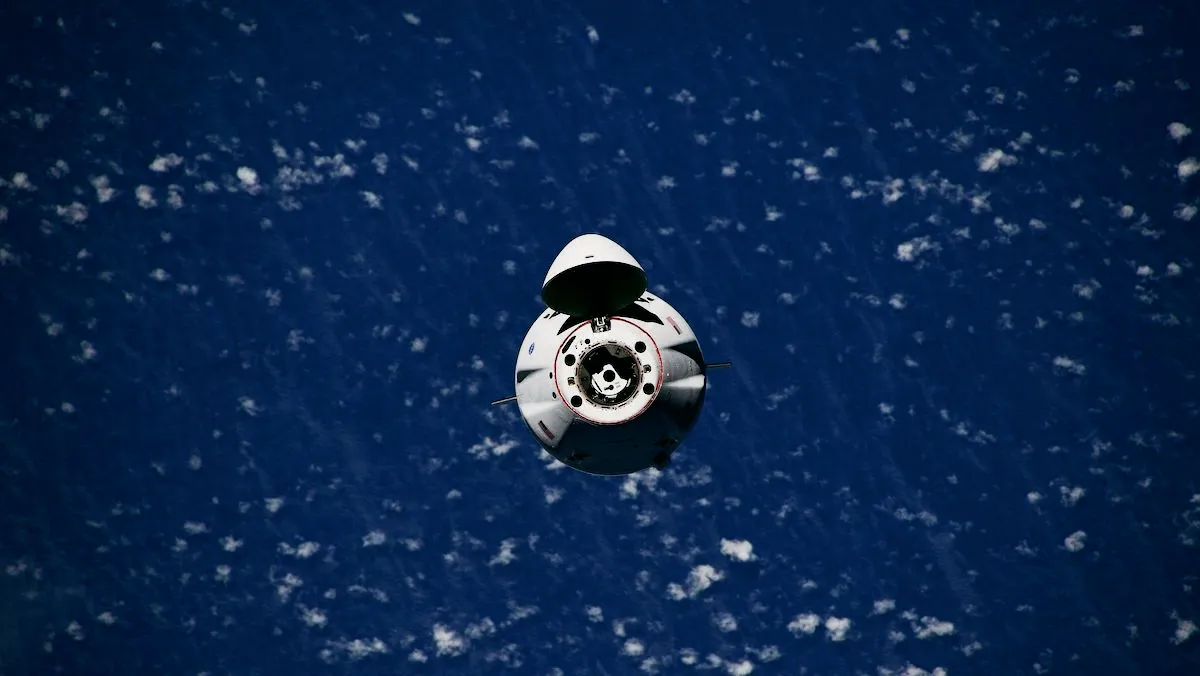

9月16日-19日,美國太空探索技術公司的載人龍飛船進行了人類首次以純粹商業化太空旅游為目的軌道飛行。這次太空游的客戶是在線支付處理公司Shift4 支付(Shift4 Payments)的創始人和首席執行官賈里德·艾薩克曼,以及他邀請的3 名美國公民,被稱為“鼓舞四人組”。

此次純商業化飛行距載人龍飛船的首次載人試飛不過一年多的時間。2020年5月,太空探索技術公司在佛羅里達肯尼迪航天中心用獵鷹9 火箭成功地將載人龍飛船發射入軌,開展載人飛行試驗任務。之后載人龍飛船與國際空間站成功對接。這次飛行是航天飛機退役近9年后美國再次在美國本土自主將本國航天員送入國際空間站,也是史上首次由以商業方式研制的火箭和飛船送人上天進行軌道飛行。

沉舟側畔千帆過

眾所周知,美國宇航局主要負責美國民用空間探索活動。在美蘇太空競賽中,美國宇航局投入超過30 萬人、耗資255 億美元,成功實施阿波羅登月計劃,終于完成了“世界第一”的使命。

冷戰結束后,太空競賽告一段落。美國宇航局把載人航天的重點放在可重復使用的航天飛機上。在每次發射和降落萬眾歡呼的同時,航天飛機計劃本身面臨著很多隱憂,其投入實際運營的航天飛機并沒有完全達到初衷,相反由于技術復雜、投資巨大、維修周期長、可靠性不斷降低而引發詬病。

2003年美國哥倫比亞號航天飛機事故可以說是壓死駱駝的最后一根稻草。“哥倫比亞號”在再入大氣層時解體,7 名航天員殞命,這是美國宇航局損失的第二架航天飛機和第二個7 人乘組。時任美國總統的小布什于2004年宣布,2010年底美國宇航局航天飛機將全部退役。2011年7月,曾在近地軌道馳騁了30年的航天飛機退出歷史舞臺。

受航天飛機退役影響最大的當屬美國對國際空間站上的貨物補給和乘員輪換。俄制聯盟號飛船成為唯一能夠往返運送航天員的擺渡船。也正是從那時起,美國宇航局開始把商業航天當作一個重要的體系來發展。2005年,商業乘員與貨物項目辦公室成立,作為該局的直接分支機構,其宗旨是扶持商業航天企業、刺激航天經濟發展。這為美國宇航局帶來了運營管理模式上的巨大轉變,該局開始嘗試從“探索”太空轉變成為“投資”太空。

10年前,美國載人航天進入到過渡期。當時美國宇航局讓航天飛機退役,同時開始實施商業乘組計劃(CCP),而新型飛船什么樣、何時飛行等都不得而知。10年以后,該局商業載人合作伙伴之一太空探索技術公司研制出了載人龍飛船。2020年“載人龍”在2 次飛行中把航天員送上國際空間站,包括當年11月份進行了名為機組1 號的首次運營飛行并于2021年4月28日成功返回。為了不把所有雞蛋放在一個籃子里,美國選擇了兩家公司研發商業載人飛船。目前只有太空探索技術公司的飛船投入使用,波音公司的星際線飛船還處于研發階段。該飛船在不載人試飛中出現了諸多問題,現在正在等待第二次飛行機會。

在過渡期美國宇航局的載人航天活動一直依賴俄羅斯的聯盟號載人飛船,花錢購買船上的座位,“聯盟號”成為航天員往返國際空間站的唯一擺渡船。聯盟號飛船每個座位對美國宇航局的收費近來已漲到8000 萬美元以上,而據報道,自2006年以來,該局已為70 張“聯盟號”“船票”花掉了39 億美元。

“星際線”載人飛行的單座費用為9000 萬美元,高于太空探索技術公司“載人龍”飛船5500 萬美元的估計費用,也高于美國宇航局購買“聯盟號”每個座位8600萬美元的價格。對“波音”和太空探索技術公司的費用估計是用兩家各自合同總價減去飛船研制成本,并假定合同所含6 次正式飛行任務中的每次都乘坐4 人。

▲ 2011年阿特蘭蒂斯號航天飛機的謝幕飛行

太空探索技術公司的載人龍飛船和波音公司的星際線飛船可以說是航天飛機的接班人,二者都是在美國宇航局載人乘組計劃中獲得資金從2010年開始研制的。美國宇航局當時計劃到2015年至少有一種美國私營載人飛船可以飛天。按照這個計劃,航天飛機退役后美國依賴俄羅斯聯盟號飛船的時間只有4年。然而計劃趕不上變化,鑒于此前從未以公私合營的方式研制過軌道載人飛船,進度推遲也就不足為奇了。

▲ 美國宇航局早期商業乘組計劃海報

天工人巧日爭新

傳統上,美國宇航局負責項目整體管理和運行,研制工作向承研商層層分包。在商業貨物運輸和商業乘員運輸計劃中,入選的商業公司負責項目的整套運營,包括總體設計、研制、試驗、發射和運營管理等,美國宇航局僅采購運輸服務,并負責進度、安全監管及技術支持,提升商業公司在項目研制中的自主性、靈活性。2006年美國宇航局開始實施商業貨運計劃,為商業乘組計劃探路。在商業貨運計劃的支持下,孕育了出了兩種實用型不載人國際空間站貨運飛船:太空探索技術公司的龍貨運飛船和“諾·格”的天鵝座貨運飛船。前者2012年5月與國際空間站成功對接,成為造訪該站的商業航天器;當年10月,執行首次商業貨運合同任務,正式開始為美國宇航局運營的國際空間站運送貨物補給。“天鵝座”緊隨其后于2013年登站。目前這兩種飛船仍在服役。憑借龍貨運飛船,太空探索技術公司先后獲得了美國宇航局的“商業軌道運輸服務”(COTS)合同,認證其貨運能力;“商業補給服務”(CRS)合同,執行貨運任務。

商業貨運飛船為商業乘組計劃開創了一種新模式。2010年商業乘組計劃簽署的首批價值5000 萬美元合同被“藍色起源”、“波音”、典范空間發展公司、“內華達山脈”和“聯合發射聯盟”瓜分。這批合同后來被稱為商業載人發展(CCDEV)-1,其目標是支持研發一系列載人航天技術,例如典范空間發展公司得到的資金用于研制生保系統的關鍵技術,“聯合發射聯盟”則用這筆錢改進其可用于載人飛行的宇宙神5 火箭。

2011年4月,美國宇航局簽發第二輪合同CCDEV-2。這些合同金額比第一輪要大,共計2.7 億美元。“藍色起源”“波音”“內華達山脈”和太空探索技術公司各分得一杯羹,其中“波音”拿到9200 萬美元用來研制“星際線”,太空探索技術公司拿到7500 萬美元研制載人龍飛船。

▲ 載人龍和貨運龍飛船(左)比較

在2012年8月宣布的商業載人綜合能力(CCICAP)合同中,該局的手筆更大。“內華達山脈”拿到2.12 億美元繼續開展追夢者航天飛機的研制,“波音”和太空探索技術公司分別獲得4.6 億和4.4 億美元。

▲ 星際線飛船

2014年9月,美國宇航局最終宣布“波音”和太空探索技術公司贏得了CCTCAP 合同,主要任務包括兩家公司載人飛行系統的最后研制工作以及6 次前往國際空間站的運營性載人飛行。這兩家公司分別拿到42 億和26 億美元。據報道,美國宇航局在商業載人運輸計劃下投給“波音”和太空探索技術公司的經費總額分別超過50 億美元和31.4 億美元。

道阻且長行則將至

美國宇航局宣布商業載人運輸能力(CCTCAP)合同時,希望至少有一種私營載人飛船可以在2017年底投入使用, 但該局的希望落空了。資金缺乏是導致推遲的原因之一。多年來,美國國會批給商業載人項目的資金總比白宮申請的預算少。技術挑戰是導致推遲的另一個原因。

▲ “載人龍”在廠房

▲ 中標的兩家飛船模擬對比圖

▲ “機組”1 任務作為美國宇航局,也是太空探索技術公司的第一次商業航天正式載人飛行

航天飛行難,載人航天飛行更難。2019年3月,太空探索技術公司的載人龍飛船首次訪問國際空間站,進行了代號為驗證1號的為期8天的不載人飛行。該公司計劃在同年發射驗證2號飛船,但在驗證1號任務一個月后,驗證2號飛船在發射中止系統地面試驗中爆炸。之后太空探索技術公司對爆炸原因進行調查,改進設計,驗證2號的飛行因此不得不推遲。

波音公司CST-100 星際線飛船的研制也不順利。星際線飛船在2019年12月進行不載人試飛時暴露出軟件問題,致使其未能如期同國際空間站對接,并提早返航。美國宇航局和“波音”組織開展了一項獨立評審,給出了80 項整改建議,涉及測試、軟件開發、通信和其他問題。

星際線飛船外形同阿波羅登月飛船類似,但電子設備要先進得多。它由乘員艙和服務艙組成,最多可乘7人(初期配置最多5 人),在人數減少的情況下可多裝貨物。飛船最大直徑4.5 米。飛船防熱罩采用“波音輕質燒蝕材料”。同阿波羅飛船不同,“星際線”要在陸地上降落,而這讓氣囊變得格外重要。飛船的乘員艙部分按設計要能重復使用多達10 次。

2021年7月美國宇航局批準了波音CST-100 星際線飛船升空執行第二次不載人試飛任務的方案。OFT-2 任務若獲成功,該局和“波音”就將能繼續推進實施“星際線”代號為“載人試飛”(CFT)的首次載人飛行任務。美國宇航局十分渴望讓“星際線”投入使用,從而為空間站人員往返運輸帶來冗余,該局認為在商業載人運輸計劃中同時有兩種航天運輸系統可用是非常重要的。

雛鳳清于老鳳聲

2020年5月30日,太空探索技術公司載人龍飛船由獵鷹9-1.2 型火箭發射,在“驗證”2 載人試飛任務中把兩位美國宇航局航天員送上國際空間站,同年8月2日順利返航。此次任務對“載人龍”發射、交會、自主對接、停泊、再入、濺落、回收的整個飛行程序進行全流程測試和認證。這次飛行結束了航天飛機2011年退役后美國自主軌道載人航天能力斷檔的局面,也是史上首次由以商業方式研制的火箭和飛船送人上天做軌道飛行。

除了此次純粹太空旅游性質的飛行,“載人龍”已經3 次把不同國家的10 名航天員送往國際空間站,代號分別為“驗證”2、“機組”1 和“機組”2。

2020年11月發射的“機組”1任務是首次有飛船一次送4 人入軌,并于2021年5月返回,也成為了美國載人航天運輸工具在天上飛行時間最長的一次。此前,美國載人航天運輸工具的最長飛行時間紀錄是由阿波羅飛船在上世紀70年代執行飛往天空實驗室空間站的一次任務時創造的,時長為84 天。

2021年4月發射的“機組”2 任務是“載人龍”飛船第2 次正式商業乘員運輸服務任務,也是該型飛船第3次執行載人飛行任務,實現了4 個首次:首次使用復用“載人龍”飛船和復用的獵鷹9 火箭組合執行載人發射任務,商業乘員任務首次攜帶2 名來自國際合作伙伴的航天員前往國際空間站,兩次商業乘員任務的航天員首次實現在軌任務交接,兩個機組的航天員同時在軌7 天,站上總人數超過11 人,國際空間站首次同時對接兩艘商業載人飛船。

▲ 貨運型二代“龍”飛船靠近國際空間站

載人龍飛船具備可重復使用、乘員運輸能力強、內部空間大、操作界面友好等特點,能夠執行低成本、業務化的近地軌道載人航天飛行任務。“載人龍”采用兩艙段設計方案,包括乘員艙和非密封艙兩部分,能夠自主實現對接,需要時也可由駕駛員手控操縱實現停靠。“載人龍”是“龍”2型第二代飛船的載人型號。飛船高8.1米(含軀干段,亦稱筒段),底部直徑3.7 米,與空間站對接時重約12 噸,最多可乘7 人(執行美國宇航局任務時乘4 人,外加貨物)。若與國際空間站對接,飛船至少可留軌210 天。它與第一代貨運用“龍”飛船的一大不同是增設了8 臺“超級天龍座”推力器,每臺推力71 千牛,用于為發射中止系統提供動力,在發射出問題時把飛船帶到安全距離以外。飛船還配備了生保系統和其他與乘客相關的重要設備,并開設了舷窗。飛船內部設計時尚,配備大型觸屏式電腦顯示屏。飛船返航時采用海上濺落方式。

“龍”2 型飛船按設計可至少使用5 次。該型飛船的電池片敷設在飛船的筒形軀干上,可避免帆板展開這一危險環節,而且發電效能更高,不必像傳統帆板那樣必須調整好光照角度。除人員運輸外,太空探索技術公司從美國宇航局拿到的第二份“商業補給服務”合同(CRS)2 下的貨運補給任務也要采用“龍”2 型飛船。CRS2 合同最初包括至少6次飛行,現已增加到9次。“龍”2型飛船的貨運型號已在去年12月初升空首飛。

私營公司的“新寵”

除承擔為美國宇航局運人的任務外,太空探索技術公司還打算用“載人龍”來“拉私活”。有心建設私營空間站的公理公司將在2022年用“載人龍”開展一次飛往國際空間站的商業任務,要把該公司一位專業航天員和3 位私人航天員送上空間站;最近又宣布將用載人龍飛船再開展3 次前往國際空間站的載人飛行任務。

太空探索技術公司2月1日宣布,在線支付處理公司Shift4 支付創始人和首席執行官賈里德·艾薩克曼購買了一次“載人龍”發射任務,代號“鼓舞四人組”,也就是本文開始時提到的這次飛行。飛船在低地軌道上飛行,不同國際空間站對接。自稱“全球首項全平民飛天任務”的這項任務其他3 名機組人員包括曾參與多項地面“模擬航天員”任務的女科學家和教育工作者賽安· 普羅克特、洛· 馬公司在西雅圖地區的雇員克里斯·森布羅斯基和圣裘德醫院醫師助理海莉·阿塞諾。飛船留軌3 天,軌道傾角與國際空間站一樣,都是51.6 度,但軌道高度將達540 千米,比該站高100 多千米。這是美國航天飛機2009年最后一次執行哈勃空間望遠鏡在軌維護任務以來人類到達的最高軌道高度。

“鼓舞四人組”任務采用曾在國際空間站上執行美國宇航局“機組”1任務的那艘名為“堅韌號”的飛船。“堅韌號”除進行整修外,還在船上增設了一個瞭望口。這個新窗口仿照國際空間站上的穹頂艙,取代了飛船鼻錐下原有的對接適配器。由于“鼓舞四人組”任務不去同該站對接,這個適配器也就用不著了。

“鼓舞四人組”是“載人龍”首次執行用戶不是美國宇航局的任務,卻不是其飛行清單上唯一的此類任務。太空歷險公司在2020年2月曾宣布同太空探索技術公司簽署協議,擬在2021年底到2022年年中利用“載人龍”飛船送4 位私人航天員上天。飛行的目的地也不是國際空間站,而是高度是該站兩倍還多的一條軌道。

總之,在太空探索技術公司2020年利用獵鷹9 運載火箭和載人龍飛船成功實施國際空間站運輸任務后,美國已恢復了近地軌道載人運輸能力,為美國國際空間站商業化和其他商業載人航天活動創造了條件,商業載人航天成為美國航天活動中的一支重要力量。★