廣州市中心城區公交車站顆粒物污染暴露特征及影響因素分析

鐘 慧, 劉先哲, 楊召陽, 丁 卉, 劉 奎, 劉永紅*

1.中山大學智能工程學院, 廣東 廣州 510006

2.廣東省交通環境智能監測與治理工程技術研究中心, 廣東 廣州 510006

3.廣東省智能交通系統重點實驗室, 廣東 廣州 510006

研究[1-3]表明,顆粒物暴露會增加呼吸道、心血管、糖尿病、肺癌、甚至神經毒性等疾病的患病風險,且與城市交通密切相關,對公眾健康造成了沉重負擔. 據統計,我國每年交通相關的顆粒物暴露死亡人數達163.64萬,出行過程的暴露成為大氣細顆粒物污染研究的重要方向[4]. 研究[5]顯示,在24 h不同活動環境中,交通環境的暴露時長占比約7%~10%,而其暴露總量遠高于工作、休息等其他環境[6-7],其中在多種交通方式中公交出行的顆粒物暴露水平最高[8-9]. 因車站靠近路邊和交叉口,公交車進出站需經歷減速、怠速后加速的過程,使車站形成局部高污染現象[10]. 近期研究[11]證明,車站候車時的暴露水平遠高于車內. 因此,公交車站顆粒物污染暴露問題一直是交通環境暴露的研究重點.

暴露評估是對特定污染物暴露特征(包括暴露的濃度、時間、頻率等)和暴露人群特征(包括人群的年齡、性別、易感性等)的綜合評估,主要由人群暴露濃度估算和人群暴露量估算兩部分組成,是大氣污染人群健康風險評估過程中重要的環節之一[12]. 目前,公交車站的暴露研究主要集中于車站污染暴露濃度特征和影響因素分析,并未結合候車人群特征量化污染物進入人體的劑量,且缺乏對車站顆粒物粒徑組成的關注. Moore等[13-14]探究了美國水牛城和波特蘭公交車站的開口朝向與結構設計對公交車站內、外PM2.5暴露濃度的影響,研究發現,公交車站內候車的人群暴露濃度高于車站外,但研究未探究車站顆粒物的影響因素和粒徑結構,且未量化候車乘客的顆粒物暴露量. Gao等[15]分析了濟南市公交車站的顆粒物暴露來源及組分特征,但未對車站暴露水平做量化評估. Xu等[16]考慮了候車時長并引用吸入因子,初步量化了柴油公交車站候車及過境人群的PM10暴露,但缺乏對人體危害更大的細顆粒物的關注. 此外,經濟發達水平不同的地區和城市在車隊組成、空氣污染控制技術、道路設計和駕駛行為等方面也存在明顯差異,造成這些地區和城市的公交車站顆粒物暴露特征差異顯著. 如龍連芳等[17]在廣州市公交車站監測的PM2.5濃度遠高于Velasco等[18]在新加坡車站監測的PM2.5濃度.

目前關于公交車站的暴露研究主要集中在國外經濟發達地區或城市,國內城市的相關暴露研究較少, 且已有研究主要圍繞柴油公交車或液化天然氣公交車開展. 近年來,隨著機動車污染防控措施的推進,我國部分城市逐漸推行純電動公交車. 截至2019年,中國純電動公交占比達46.8%[19],純電動公交車數量規模居全球第一位,公交車電動化已成為趨勢. 廣州市作為典型的超大城市,2019年中心城區公交純電動比重達100%[20],全市常住人口1 530.59萬人,市日公交出行總量達600萬人次,承擔了約35.9%的公共交通客運量[21],是居民出行的主要工具,因此探究純電動化后公交車站的顆粒物暴露水平可為交通污染控制提供重要參考依據. 該研究在廣州市2個中心行政區共選取7個公交車站為研究對象,涵蓋商業、旅游、醫療等典型功能中心,結合道路車流量的時變性特征,分析討論車站候車期間的顆粒物暴露水平、粒徑分布及其影響因素,以揭示公交車站候車人群暴露的時空變化特征.

1 材料與方法

1.1 監測方案

該研究在廣州市行政中心越秀區與經濟發展中心天河區共選擇7個典型公交車站進行采樣. 越秀區屬于廣州市老中心城區,在11個行政區中人口密度最高,達 34 701 人/km2,是目前廣州市的行政中心,區域內多為科教、行政以及文衛用地,且道路車流量大[21];天河區屬于廣州市的中央商務區,其GDP產值約占全廣州市的21.4%,人口密度略低于越秀區,約為10 025人/km2,交通負荷較高,區域用地以商業和住宅為主[21]. 采樣站點均勻分布在2個行政區的交通干道,均勻涵蓋了商業、行政、旅游和住宅等公交出行需求較高的功能中心.

由于廣州市顆粒物污染在季節上呈夏秋低、春冬高的特征[22-23],此次試驗采樣在2019年冬季(11月7日—12月8日)進行,根據車流量的時變性分為工作日和休息日兩類監測時段,分別在每日的高峰期和平峰期對公交車站進行采樣. 考慮到公交出行目的在上午更為單一,以上班、上學為主,因此高峰時段為07:30—08:30,平峰時段為09:00—10:00或09:30—10:30. 其中,工作日和休息日各采樣8 d (共16 d),每個采樣日按高峰期和平峰期各采樣1次(即每天采樣2次),共計采樣32次. 各監測公交車站如表1所示.

表1 天河區和越秀區采樣期間公交車站的特征描述

1.2 試驗過程

使用便攜式氣溶膠光譜儀(Grimm Aerosol 11-A型,德國)測量公交車站PM1、PM2.5和PM10的暴露水平,該儀器采用光散射技術原理,可提供31個粒徑段通道的顆粒物數濃度與質量濃度,該研究使用的顆粒物粒徑通道共24個,分別為0.25、0.28、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.58、0.65、0.70、0.80、1.00、1.30、1.60、2.00、2.50、3.00、3.50、4.00、5.00、6.50、7.50、8.50和10.00 μm. 儀器采樣流量為1.2 L/min,輸出頻率為1 min,記錄時間步長為6 s,儀器精度為0.1 μg/m3或1個/L. 每次測量開始前儀器會啟動系統自檢和零校準檢查,試驗設計開始前制造商已對該儀器進行了校準,設置默認測量濃度值校準因子(C-factor)為1.0. 將試驗儀器放置于公交車站的中心位置,采樣高度為人體平均呼吸道高度(1.5 m). 公交車站候車乘客采用DV儀器拍攝視頻,根據分層抽樣方法,每隔1 min記錄一次當前時刻的候車乘客數為該分鐘的車站候車乘客數(分層抽樣時間間隔越短,獲取的車站候車乘客數越精確,在考慮時間和人力成本的條件下,獲取的最短時長間隔為1 min),并按照年齡劃分為兒童、成人和老人. 此外,為探究不同因素對公交車站暴露濃度的影響,同期采用DV設備采集雙向道路車流量信息,后期按小客車、公交車、出租車和其他4種車型區分,以5 min時間步長統計單位小時道路總車流量,并收集試驗過程中公交車的進站時刻與停靠總次數以及氣象數據. 其中,氣象數據來自附近3 km內的氣象監測站,試驗期間相對濕度為19.5%~89.5%,溫度為11.45~24.40 ℃,風速為0.25~2.05 m/s,無降雨.

1.3 總人群暴露劑量計算

暴露濃度僅考慮了環境介質中污染物的強度,并未反映人群暴露的頻率和持續時間,因此無法全面描述人群環境健康風險,而暴露劑量考慮了污染物強度、暴露時長和頻率,可更好地反映污染物進入人體內的總量[12,24],總人群暴露劑量計算公式[25]:

Ei=?C(x,y,t)×Pi(x,y,t)×Bi×dx×dy×dt(1)

(2)

式中:i為公交車站的某一類候車乘客人群,分為兒童、成人和老人;Ei為單位小時內i類候車乘客的人群暴露劑量,μg;Etotal為總人群暴露劑量,μg;x,y為單人暴露地理坐標;t為暴露時間,min;C(x,y,t)為t時刻(x,y)處的暴露濃度,μg/m3;Pi(x,y,t)為t時刻(x,y)處i類候車乘客的人群數量,人,該研究中以每1 min為間隔進行統計;Bi為i類候車乘客的呼吸速率,L/min. 根據中國人群環境暴露行為模式研究[26-27],由于公交車站的候車人群多為站立,對應的活動水平強度定義為“輕微活動”,故兒童、成人和老人的呼吸速率取值分別為9.83、8.6、7.1 L/min. 因此,i類候車乘客的人群暴露劑量占比(Ri)的計算公式為

(3)

即,Ri僅與Pi和Bi相關.

2 結果與討論

2.1 顆粒物暴露濃度特征

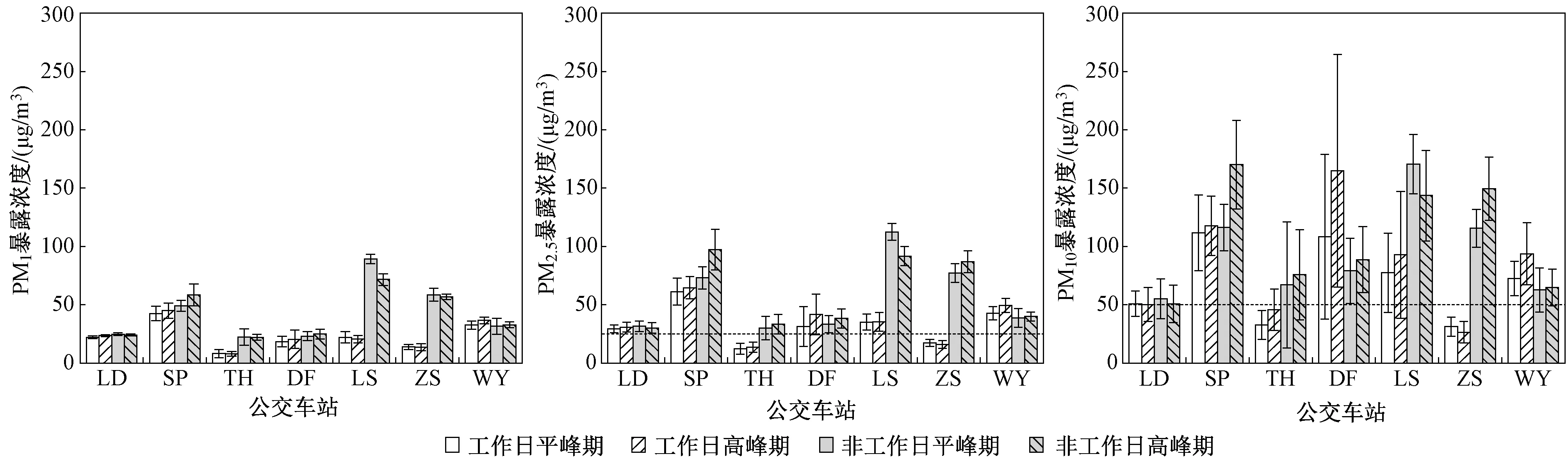

由表2可知,廣州市公交車站PM1、PM2.5和PM10的暴露濃度分別為(33.35±15.96)(46.97±22.94)和(89.70±67.07)μg/m3,而同期環境空氣監測站[28]觀測的PM2.5、PM10平均暴露濃度分別為34.74和64.77 μg/m3,車站的顆粒物暴露濃度明顯高于周圍環境. 且公交車站的PM1/PM2.5(濃度比,下同)和PM2.5/PM10(濃度比,下同)分別為71.00%、52.36%,與Liu等[29]在廣州市高架橋附近公交車站測得的PM1/PM2.5和PM2.5/PM10接近. Wang等[30]指出,廣州市路邊的顆粒物污染與道路交通狀況密切相關,說明路邊公交車站的顆粒物污染可能主要來源于道路交通流. 采用t檢驗比較工作日和休息日以及高峰期和平峰期的顆粒物暴露濃度差異,結果表明,整體上顆粒物暴露濃度在工作日和休息日差異顯著(P<0.05),且呈明顯的休息日效應,休息日PM1、PM2.5和PM10暴露濃度約為工作日的2倍;不同公交車站間的暴露濃度差異顯著,以鄰近旅游觀光景點的LS車站為代表,其休息日的顆粒物暴露濃度約為其他車站的2.1倍;同一天公交車站的顆粒物暴露水平在平峰期和高峰期差異較小(P均大于0.05),呈高峰期稍高于平峰期的特征.

表2 公交車站不同時段顆粒物平均暴露濃度

在2009年推行“公交車純電動化”措施之前,廣州市公交車以柴油公交車為主,龍連芳等[17]在2008年調查廣州市公交車站PM2.5暴露濃度約為288 μg/m3,候車乘客顆粒物暴露問題嚴重. 2009年后,廣州市公交車“純電動化”比重逐年上升,截至2020年主城區公交車“電動化”比例已達100%[20],公交車站的空氣質量也得到大幅改善,2015年呂曉娟等[31]監測公交車站PM2.5暴露濃度已降為42.3 μg/m3. 由圖1可見,盡管部分車站的顆粒物暴露濃度較低,但多數公交車站顆粒物暴露濃度仍高于WHO空氣質量準則值(PM2.5濃度為25 μg/m3,PM10濃度為50 μg/m3),且高于波特蘭(PM1、PM2.5和PM10濃度分別為10.14、10.36和12.27 μg/m3)[13]、水牛城(PM2.5濃度為15 μg/m3)[14]等城市,說明廣州市公交車站顆粒物暴露水平高于國外經濟發達城市,并且目前我國大部分城市仍采用柴油公交車,乘客在公交車站候車期間的顆粒物暴露問題仍然嚴峻,在未來仍將持續危害人體健康.

注: 虛線代表WHO空氣質量準則值. 公交車站縮寫名稱與表1中一致,下同.

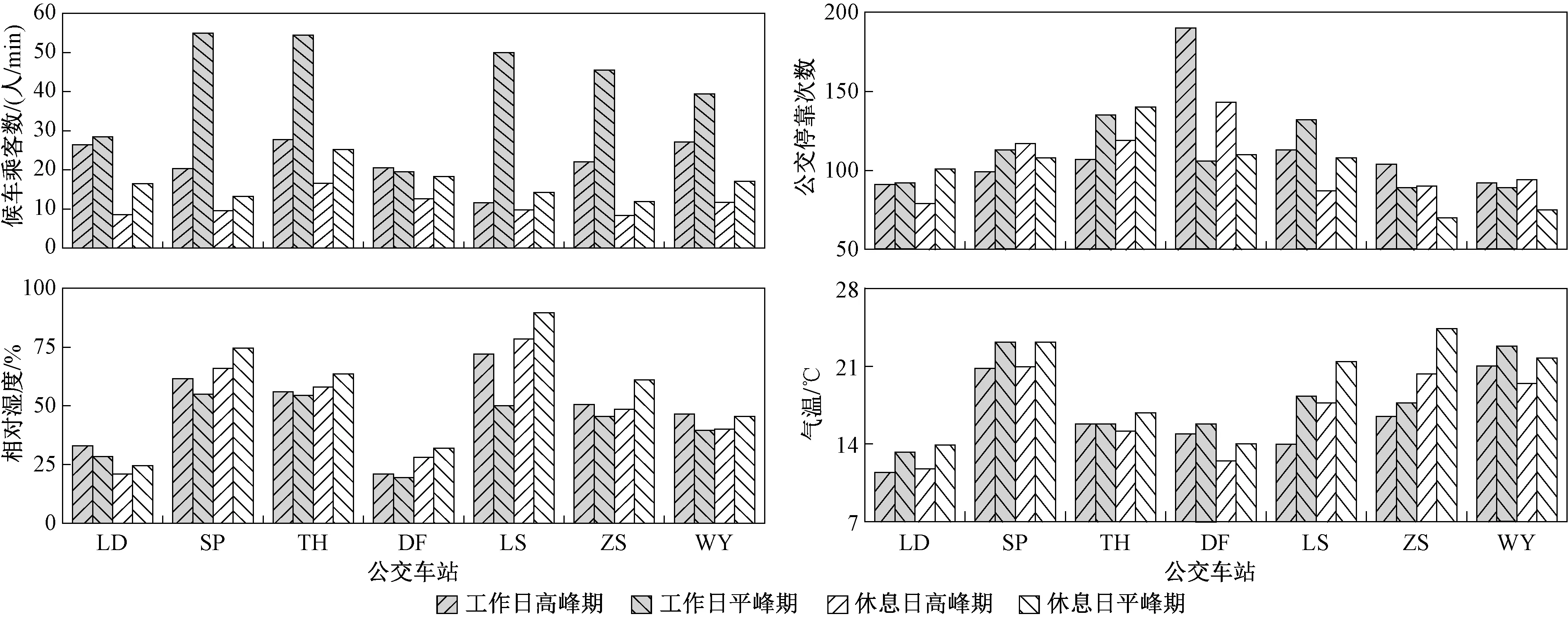

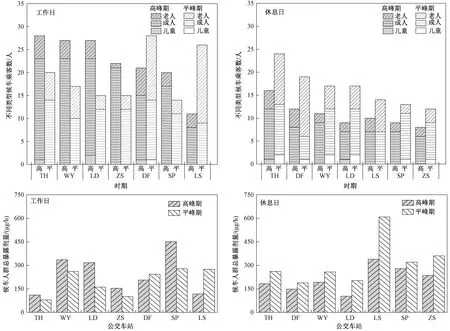

圖2 不同監測時段公交車站道路車流量情況

圖3 不同監測時段公交車站候車乘客數、公交車停靠次數及氣象特征

2.2 公交車站暴露濃度影響因素分析

研究[30,32]表明,機動車排放強度并不是決定公交車站空氣污染物暴露水平的唯一重要因素,不同車站對應的街道特征、氣象因素(風向和風速等)、公交車停靠次數等因素都會影響顆粒物暴露濃度. 為探究各因素對公交車站暴露濃度的影響,采集車站道路車流量、公交車停靠次數、候車乘客數、試驗期間的溫度和相對濕度數據(見圖2、3)進行分析. 由圖2、3可見,車站道路交通流均以小客車、出租車和公交車為主,不同車站車流量差異較大,SP、ZS和WY車站的車流量顯著高于其他車站,這主要與車站周邊興趣點分布有關. 此外,工作日車流量稍大于休息日,主要體現在小客車數量的增多,而隨著休息日小汽車出行的減少,公交車和出租車占比明顯提高.t檢驗結果表明,整體上工作日高峰期和平峰期的車流量差異不明顯(P=0.560),而休息日高峰期和平峰期車流量差異明顯(P<0.001),且表現出平峰期車流量大于高峰期的特征.

公交車站的候車乘客數與公交車停靠次數體現了車站接駁乘客的繁忙程度. 工作日候車乘客數顯著高于休息日,且表現出高峰期高于平峰期的特征,而休息日則是平峰期高于高峰期. 這一現象與車流量工作日高于休息日、休息日平峰期高于高峰期的變化規律一致. 公交車停靠次數與道路公交車流量占比顯著相關(Pearson相關系數為0.536,P=0.003),DF車站的公交車流量較高且停靠次數也較高. 試驗期間公交車站的相對濕度和氣溫分別為48.34%±17.08%和(17.66±3.51)℃,二者在高峰期和平峰期表現出明顯差異(P<0.001). 由于高峰期監測時間早于平峰期,因此高峰期氣溫低于平峰期,而相對濕度則高于平峰期,其中LS車站相對濕度最高可達90%,是其他車站的1.2~4.2倍. 研究[33]表明,當相對濕度超過65%時,顆粒間發生顯著凝并現象,進而影響顆粒物暴露水平.

使用多因素ANOVA分析探究各因素對PM1、PM2.5和PM10暴露濃度的可解釋變異,結果如表3所示. 由表3可見:候車乘客數、道路車流量以及相對濕度均對PM1和PM2.5濃度有顯著影響(P均小于0.05),說明影響公交車站細顆粒物暴露濃度的因素主要為道路車流量、候車乘客數和相對濕度;而公交車停靠次數對PM1和PM2.5濃度無顯著影響,但其對PM10濃度影響顯著(P<0.05). 研究[34-36]表明,純電動車行駛過程中無尾氣排放,顆粒物主要來源于制動器、路面和輪胎磨損,因此粗粒徑顆粒物排放突出. 而公交車停靠站過程中的制動磨損較嚴重,對PM10濃度影響顯著,這表明廣州市純電動公交的普及雖減少了汽車尾氣的排放,但因制動、輪胎與路面摩擦以及揚塵產生的粗粒徑排放對候車乘客的暴露水平不可忽視.

表3 影響PM1、PM2.5和PM10濃度因素的可解釋變異性

2.3 顆粒物占比及粒徑分布

顆粒物根據粒徑大小可分為積聚模態(0.25~1 μm)和粗粒徑模態(1~10 μm),而粗粒徑模態顆粒物可根據對人體危害程度再分為1~2.5和2.5~10 μm粒徑段,將24個粒徑通道的顆粒物合并為0.25~1、1~2.5和2.5~10 μm三個粒徑段. 由圖4可見,不同公交車站的顆粒物粒徑存在明顯差異. 公交車站污染仍以粗粒徑模態顆粒物為主,PM1~10濃度占比約為63%,其中DF車站的PM1~10濃度占比最高達85%,較Kolluru等[37]在印度公交車內測得的粗粒徑模態顆粒物濃度占比高.2.2節中結果表明,DF車站的公交車流量占比(44%)和停靠次數(148次)在所有車站中最高,因此造成粗粒徑顆粒物排放水平較高;且隨著休息日顆粒物污染的加重,不同粒徑段的顆粒物濃度均有所上升,其中休息日LS車站不僅總顆粒物濃度上升明顯,積聚模態顆粒物濃度占比也顯著增加,增加了約1倍,主要原因是該車站采樣期間相對濕度突然增高,在0.25~1 μm粒徑段的顆粒物凝并現象突出[30].

注: 橫坐標”平”代表平峰期,”高”代表高峰期.

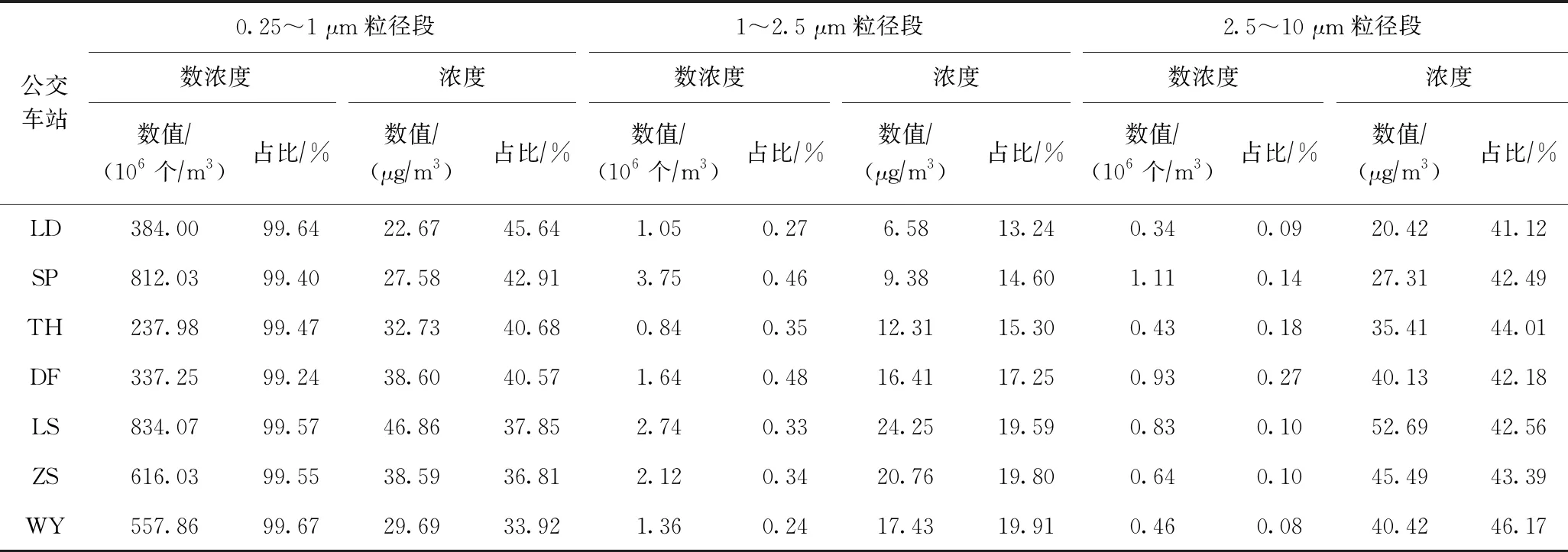

此外,結合公交車站顆粒物數濃度和濃度分析(見表4)發現,公交車站積聚模態(0.25~1 μm)顆粒物數濃度占比較大,其占比在99%以上,且積聚模態顆粒物濃度占比在40%以上,遠高于高嶸等[38]在上海市交叉口監測的細粒徑模態顆粒物濃度占比(約14%);粗粒徑段(2.5~10 μm)顆粒物數濃度占比不到0.5%,而粗粒徑段顆粒物濃度占比接近50%. 結果說明,粗粒徑模態是公交車站顆粒物濃度的主要貢獻源,但其數濃度占比較低,而積聚模態顆粒物對濃度的貢獻約為40%,其數濃度占比在90%以上. 與粗粒徑模態顆粒物相比,細粒徑模態顆粒物的單位質量表面積更大,可通過擴散和滲透作用深入呼吸道肺泡內,對人體造成的危害更大[39],因此對公交車站細粒徑模態顆粒物的污染防控措施應引起重視.

表4 不同公交車站不同粒徑段顆粒物數濃度和濃度

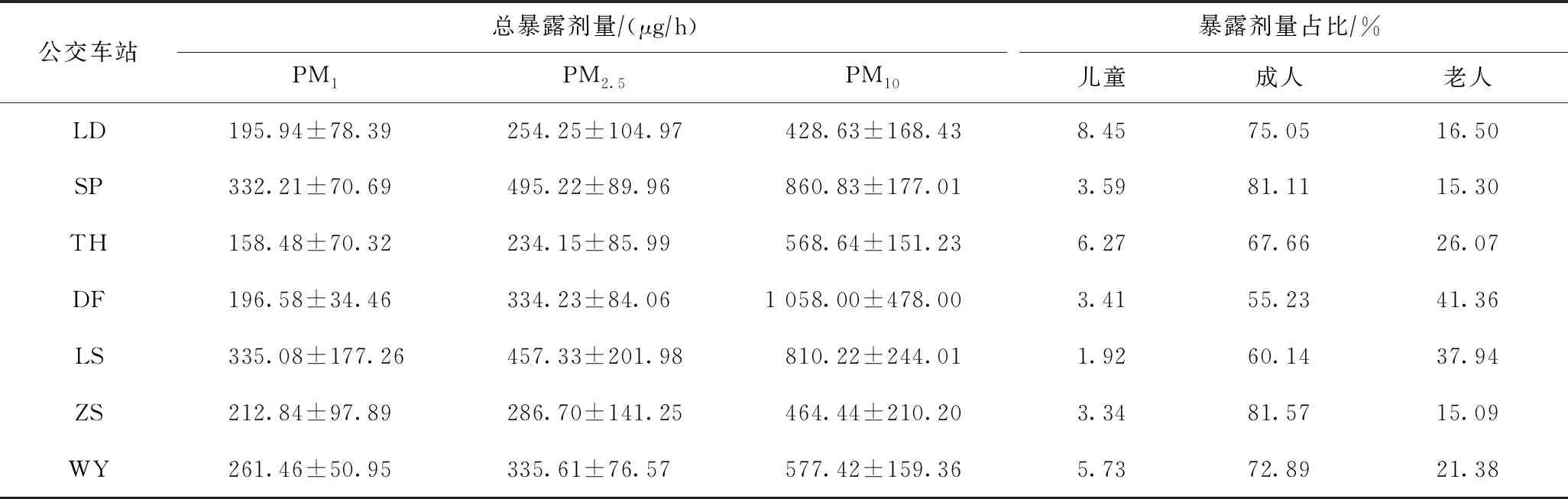

2.4 總人群暴露劑量

候車乘客總暴露劑量與單位時間內乘客搭乘公交人次有關,位于人口密度高、出行需求較大區域的公交車站單位時間內接駁的乘客越多,車站候車過程中暴露于顆粒物污染的人群范圍越廣. 圖5為各公交車站候車乘客結構組成與顆粒物總暴露劑量,由于PM1、PM2.5和PM10的總人群暴露劑量變化趨勢較為一致,僅以PM1為例展示公交車站候車人群不同時間的總暴露劑量變化特征.

受出行需求時變特征的影響,公交車站候車乘客數在工作日和休息日呈明顯差異(P=0.002),表現出工作日候車乘客數和總暴露劑量均高于休息日的特征. 由圖5可見:在工作日,候車乘客數與乘客總暴露劑量在時段上的變化規律較一致,除DF和LS車站外,其余車站高峰期均比平峰期暴露水平更高、暴露人群更廣;在休息日,候車乘客數和總暴露劑量呈明顯的休息日效應,平峰期的暴露乘客數和總暴露劑量顯著高于高峰期,約高27%~97%,這主要與監測車站多位于商場、住宅和旅游觀光區有關. 此外,工作日高峰期和休息日平峰期任意時刻的車站候車乘客數可在12~28人之間,是Xu等[16]在天津市公交車站記錄候車人數的1.7倍,比Tan等[10]在新加坡車站觀測的通勤者數高0.7~1.1倍. 與其他城市相比,廣州市公交車站人群集聚度更高,是典型的交通熱點區,是交通微環境污染暴露研究中不可忽視的環節.

由圖5和表5可見:公交車站候車乘客PM1、PM2.5和PM10總暴露劑量分別為(241.80±82.85)(342.59±112.11)和(681.17±226.89)μg/h,其中SP和LS車站最為突出;而DF車站細顆粒暴露劑量〔(196.58±34.46)μg/h〕雖不高,但粗粒徑顆粒物(PM10)暴露劑量較高,超出平均水平的55%,主要原因是該車站公交流量較高. 成人和老人是廣州市公交車出行的主體,二者分別占總候車乘客暴露劑量的68%和33%,部分車站(如DF和LS站)老人總暴露劑量占比在40%左右,主要原因為早高峰是老人出門晨練或市場采購等活動的主要時段. 研究[40-41]證明,公交車站候車乘客的暴露時間較短,但短暫暴露于交通顆粒物中會加劇心肺疾病等發病率,出現心律加快、心肌缺血、肺部炎癥及呼氣流量下降等癥狀,而老人是對顆粒物暴露變化更為敏感的弱勢群體,其在公交車站的顆粒物暴露情況更應引起廣泛關注.

注: 橫坐標”平”代表平峰期,”高”代表高峰期. 公交車站順序按高峰期候車乘客數從大到小排列.

表5 候車乘客的總人群暴露劑量以及不同類型的人群暴露劑量占比

3 結論

a) 隨著廣州市純電動化公交的比重上升,公交車站的空氣質量也在逐年改善,盡管部分車站的顆粒物暴露濃度水平較低,但大部分公交車站顆粒物暴露濃度仍高出WHO空氣質量限值,且與發達城市仍有一定差距.

b) 公交車站顆粒物暴露濃度表現出明顯的休息日效應,整體呈現出休息日高于工作日、高峰期高于平峰期的特征.

c) 公交車站顆粒物暴露濃度變化受多種因素影響. 道路車流量、相對濕度和候車乘客數為PM1、PM2.5暴露濃度的主要影響因素,而除上述因素外,公交車停靠次數也是影響PM10暴露濃度的主要因素之一,表明純電動公交車進出車站對細顆粒物暴露濃度無明顯貢獻,但粗粒徑顆粒物的排放水平不可輕視,其主要由制動、輪胎與路面摩擦以及揚塵產生.

d) 粗粒徑模態顆粒物是顆粒物濃度的主要貢獻源,但粗粒徑模態顆粒物數濃度占比不足10%,而數濃度占比超過90%的積聚模態(0.25~1 μm)顆粒物的濃度超過40%,表明廣州市公交車站細顆粒物暴露問題嚴峻.

e) 廣州市公交車站是典型的交通熱點,候車乘客數高于國內外城市,且總暴露劑量規律和公交車站候車人群在時間上保持一致,均表現出工作日高于休息日、工作日高峰期高于平峰期、休息日高峰期低于平峰期的現象,而成人和老人是車站候車乘客的暴露主體.