危險物質泄漏場地污染應急響應與清理制度及關鍵技術

姜 林, 張文毓*, 鐘茂生, 李曉宇, 王世杰, 周友亞, 趙 瑩

1.北京市生態環境保護科學研究院, 北京 100037

2.國家城市環境污染控制工程技術研究中心, 北京 100037

3.污染場地風險模擬與修復北京市重點實驗室, 北京 100037

4.生態環境部土壤與農業農村生態環境監管技術中心, 北京 100012

危險物質泄漏事件通常可分為突發性事件和非突發性事件. 突發性事件可直接導致場地污染[1],繼而引發一系列嚴重的環境問題,如近年來引起較大社會反響的吉林化工廠爆炸事件、天津“8·12”港口特大爆炸事件、江蘇響水化工企業爆炸事件等. 據統計,我國2009—2015年突發危險品泄漏事件從106起/a升至914起/a,此后略有下降,2018年為700起[2]. 盡管目前我國缺乏非突發性事件相關數據的統計,但國外經驗表明,因其導致的危險物質泄漏場地(簡稱“泄漏場地”)土壤和地下水污染非常普遍,Jenkins等[1]對美國環境保護局(US EPA)第三區(EPA Region 3)的76個泄漏場地污染狀況統計結果發現,其中51個場地存在土壤污染,10個場地存在地下水污染. 由于泄漏場地的土壤和地下水污染治理難度大、成本高[3-4],故其早期應急響應極其重要. US EPA建立了泄漏場地污染“應急響應與清理”(Superfund Emergency Response and Removal Program)制度,并與“場地修復”(Superfund Remedial Program)制度形成了美國“超級基金”(the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980, CERCLA或Superfund)污染場地管理的兩大重要制度[5],其中場地修復制度的目的是保障污染場地通過修復治理達到安全再利用,泄漏場地污染應急響應與清理制度的重點是消除緊急和嚴重的環境健康風險. 我國現已建立了污染場地修復管理制度及技術標準體系[6-11],但尚未建立泄漏場地污染應急響應與清理制度. 鑒于此,該文重點對美國泄漏場地污染應急響應與清理制度進行梳理與總結,結合國內外典型案例分析,從技術層面探討泄漏場地污染移除清理、阻控、封閉隔離與應急修復等關鍵技術,以期為我國建立泄漏場地土壤和地下水污染應急響應與清理制度提供借鑒.

1 場地污染應急響應與清理制度

1.1 應急響應與清理機制

依據《國家石油和有害物質污染應急計劃》(National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency Plan,NCP)[12],美國建立了涉及聯邦、州、地方、原住民部落、相關專業機構等多層級的國家應急響應體系(the National Response System,NRS). US EPA和地方環境部門分別成立了國家和地方應急響應隊伍,包括涉及化學、生物和放射性等不同專業的應對小組. NCP詳細規定了各層級內機構及人員的職責并授權現場協調員(On-Scene Coordinator)負責應急響應與清理全過程. 1980年頒布的“超級基金法”(CERCLA)還增加了針對泄漏場地土壤污染應急響應與清理的相關要求. 根據上述法規,美國國家響應中心(National Response Center)接到泄漏事件報告后,應立即通知所在區域的現場協調員. 由現場協調員判定泄漏危害的嚴重性和處理的緊迫性,并與地方環境部門協商確定應急響應與清理模式. 當超出地方政府應對能力時,可以請求聯邦環境機構參與;當超出聯邦環境機構的應對能力時,可聯合不同聯邦機構建立綜合指揮部;當出現重大災難性泄漏事件時,由總統宣布緊急狀態并成立統一指揮機構應對.

1.2 應急響應與清理啟動條件

CERCLA中§104(a)(1)規定啟動應急響應與清理的條件是:①實際或可能存在危險物質(hazardous substance)泄漏到環境中;或者②任何可對公眾健康與財產造成危急和嚴重影響的污染物(pollutant or contaminant)泄漏到環境中. “危險物質”是指美國清潔水法和清潔空氣法等中規定的危險物質,“污染物”為進入環境后可通過經口攝入、呼吸和皮膚接觸等產生健康風險的污染物. NCP中§300AI5(b)(2)明確“危急和嚴重影響”包括:①對周邊人群、動植物和食品供應等產生實際或潛在的重大影響;②對供水和敏感生態系統產生實際或潛在的重大影響;③裝有危險化學品或有毒有害物質的儲罐等容器存在泄漏風險;④表層土壤存在高濃度的有毒有害污染物并存在遷移風險;⑤可能發生極端不利天氣導致危險物質或污染物的釋放和遷移;⑥存在可能引起火災或爆炸的風險;⑦存在其他聯邦機構應急體系無法應對的污染釋放;⑧其他需緊急清理的情景.

1.3 應急響應與清理

1.3.1決策程序

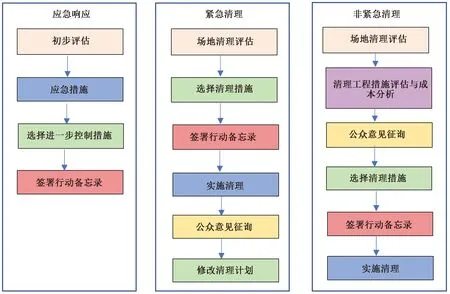

應急響應與清理行動分為應急響應(emergency action)、緊急清理(time critical removal action)、非緊急清理(non-time critical removal action). 非緊急清理也稱為應急修復(emergency remediation)[1,13-17]. 應急響應與清理行動一般不超過12個月,資金不超過 2 000 000 美元[18]. 各部分決策程序見圖1. 總體而言,污染事件越緊急,其決策程序越簡短,對于處理時間較為充裕的污染事件,會經過更加周密的論證才能實施行動.

圖1 場地污染應急響應與清理決策程序

應急響應:針對危險物質泄漏導致的突發性事件,需要在數小時內實施[18],其目的是及時關閉泄漏源和切斷污染物的擴散,保障后續清理作業和周圍人居與環境安全[19]. 應急響應主要包括[20]:①快速確定安全距離或進行人員疏散;②關閉泄漏源;③快速收集泄漏污染物,并因地制宜采取措施遏制污染物的快速擴散. 應急響應結束后,場地根據具體情況可能轉入緊急清理、非緊急清理,甚至場地修復程序[5].

緊急清理:針對危害性較大且時間相對較為緊迫的污染情景[18]. 應在事件發生后6個月內啟動,否則可能對環境造成重大影響. 緊急清理應采用簡單、快速、有效的技術手段清理泄漏污染物或阻控其擴散,包括但不僅限于[21]:①限制公眾進出場地;②清空拆除裝有或曾裝有危險物質的廢棄儲罐;③清挖污染嚴重的土壤;④清除瓦礫堆等受到污染的固體廢棄物;⑤通過吸附劑或安全屏障(如地上護堤、攔截壩、溝渠以及地表水體的攔障和水壩等)對自由相物質進行阻隔;⑥采用防滲材料臨時覆蓋污染土壤,降低污染物隨雨水淋濾下滲污染地下水的風險;⑦修建豎向防滲屏障阻止污染物橫向擴散;⑧當周邊有敏感水體或取水井時,可通過地下水抽提井水力控制地下水中污染物的擴散[1].

非緊急清理或應急修復:針對有足夠時間開展調查評估并制定清理工程措施[22]的情景,如場地土壤和地下水中存在可移動的自由相,持續對下游地下水造成污染,但自由相流動緩慢,一般至少有6個月時間準備和論證調查評估方案、工程措施及成本分析、公眾參與計劃和清理行動備忘錄[18]. 非緊急清理行動可參照已有的相關技術導則[6-11]實施. 技術手段以消源技術為主,如多相抽提技術[23]、原位化學氧化技術[24]、原位熱脫附[25]等場地修復常用技術,因此非緊急清理行動的實施也可納入到場地修復計劃中[5].

1.3.2關鍵環節

a) 場地清理評估. 在非突發性事件中,場地清理評估應由現場協調員根據“危害的嚴重性和處理的急迫性”確定清理需求和清理模式,可分為場地清理初步評估(removal preliminary assessment)和場地清理調查評估(removal site inspection). 清理初步評估主要基于已有數據及大量的快速監測數據確定;當初步評估數據無法得出有效結論以確定是否需要開展清理時,應開展清理調查評估,即進一步通過場地采樣和實驗室獲取數據確定場地后續工作程序. 在突發性事件中,由于危險品泄漏可能直接影響居民健康,故場地清理評估只需進行初步評估,且無需等待危險廢物采樣及鑒定結果,可先將廢物移除至安全存放區,待應急響應完成后再開展危險廢物鑒定.

b) 行動備忘錄. 行動備忘錄是授權啟動緊急或非緊急清理或解釋應急響應的重要文件,由現場協調員提出,內容一般包括:①說明泄漏事件的危害嚴重性和處理急迫性;②說明應急響應的必要性或確定清理模式;③說明應滿足的相關法律法規要求并確定清理目標;④推薦清理措施或方案;⑤進行成本分析等. 應急響應情景下,應在響應行動實施后于行動備忘錄中說明其必要性. 緊急清理情況下,應在行動備忘錄獲批后開始實施清理. 非緊急清理情況下,應在充分論證清理工程措施與成本后制定行動備忘錄并實施[12].

c) 公眾意見征詢. 緊急清理應在實施后60天內對行動備忘錄及相關文件開展不少于30天的公眾意見征詢. 非緊急清理應對工程措施評估與成本分析報告進行公示30天后制定行動備忘錄,經批準后方可實施[16,18].

2 關鍵技術

2.1 污染源移除清理技術

污染源移除清理技術是指清理儲罐內具有危險性的原輔材料、中間產品或廢棄物以及移除用于儲存危險物質的容器. 一般采用輕便泵或配備有泵系統的罐車清空容器. 清除出的污染物必須根據其性質和危險性的不同,采用相適應的貯存容器存儲在具有防滲漏措施的區域,并及時移交至具有資質的單位進行安全處置[26].

2.2 泄漏物阻控技術

泄漏的液相危險物質在土壤中會隨重力及雨水淋濾作用向下遷移,從而造成污染,在滲透性強的土質中,遷移過程會更加迅速,進而影響到地下水. 當地表存在較大坡度時,污染物還會遷移至臨近的地表水體. 另外,在城區/工業區,泄漏污染物可通過流入雨水管等城市管線,其擴散范圍擴大,如天津某爆炸場地對管網的破壞不僅加速了污染物擴散,還增加了污染物分布的不確定性. 地表泄漏物阻控技術主要包括:①天然或人工集水坑. 污染物順坡道或通過人工開挖溝渠引流入已存在或新開挖的凹坑中,如時間允許,還應對溝渠、凹坑等采取防滲措施. ②堤壩. 通過快速修建簡易土堤或沙袋阻止泄漏物的流動,可與集水坑配合使用. 因土壩和沙袋易吸附泄漏液體,使用后需要進行處理,一般只用于緊急情況的阻控措施. ③在時間許可下,可采用快速凝固的聚氨酯泡沫噴霧、耐化學腐蝕膠泥、PE/HDPE膜板、吸油氈或吸油墊等材料進行阻控.

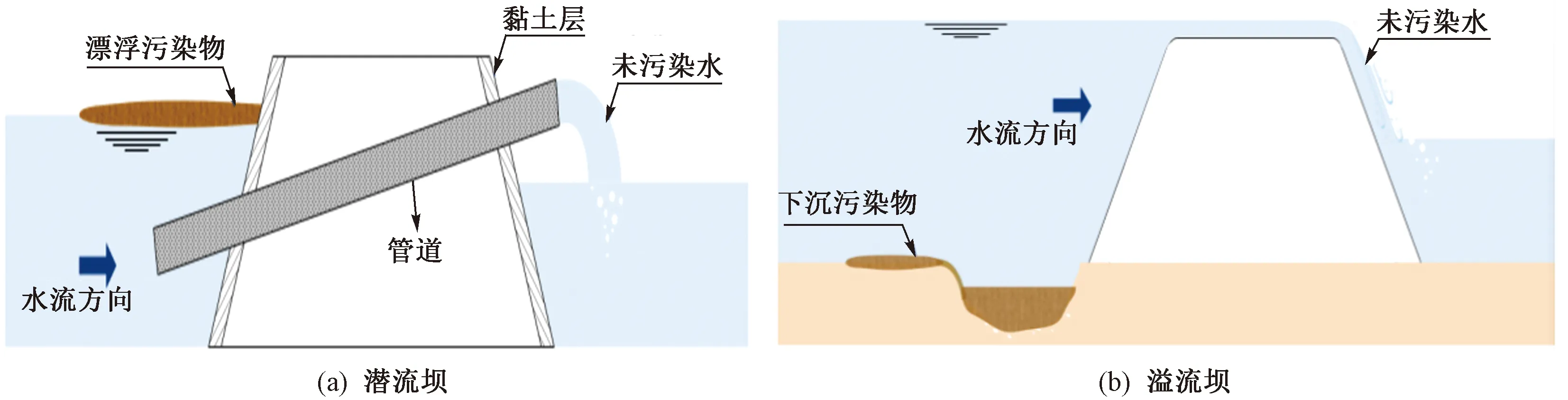

若自由相危險物質的泄漏發生或遷移至水中,還可根據其與水的相對密度選取相應的阻控技術以防止其隨水體遷移,進而造成更大范圍的土壤或地下水污染. 漂浮污染物阻控技術包括:①機械撇油器(mechanical skimmer)[27-28]不僅收集污染物,同時收集水體中所有的漂浮物,需對大量沾染污染物的廢棄物進行處理處置;機械撇油器的布設需要較多人力,也需要有足夠功率的船只來拖動. ②吸收式柵欄(boom)[29-30]采用織網材料和吸收劑沿污染物遷移路徑布設. 一般吸收劑放置在織網上游側或兩個織網之間,吸附劑位于兩個織網之間有助于形成一個較厚的吸附劑層. ③“氣泡”屏障(bubble boom). 河床底部布設橫跨河道的多孔管道,壓縮空氣通過管道產生氣泡并上升形成“氣泡”幕阻控泄漏物[31]. ④潛流壩(underflow)[32]采用一系列穿過一個土壩的溢流管道組成〔見圖2(a)〕,管道上游端的高度低于下游端,水可以通過管道,浮在水面的泄漏物可被土壩截留. 下沉污染物阻控技術包括:①在有閘門控制或泵站的河道水體中,關閉閘門和泵站控制溢出物的擴散. ②溢流壩(overflow)可以讓上層水溢流通過〔見圖2(b)〕,而下沉的污染物可被截留,也可采用泵或虹吸管將水移過大壩.

圖2 地表水自由相污染物控制技術示意

2.3 污染介質封閉隔離技術

封頂或覆蓋[33]是限制污染物垂向遷移的一種簡便方法,可通過阻隔雨水下滲、降低污染物向下遷移至深層土壤及地下水或限制揮發性氣體向上遷移. 材料可采用混凝土或瀝青,施工方便且成本低,但易風化開裂. 含黏土和高密度聚乙烯(HDPE)膜的覆蓋成本較高,但效果較好. 封頂或覆蓋的缺點是會限制場地的未來用途,也可能使揮發性有機物在底部集聚并通過裂縫等侵入室內空間產生危害,甚至可能在地下密閉空間聚集造成爆炸,因此,應根據實際考慮是否需要安裝氣體收集和排放系統.

豎向防滲屏障[34]用于防止污染物在土壤和地下水中的橫向遷移,一般有鋼板樁、灌漿止水帷幕和泥漿墻等. 鋼板樁是將可聯鎖鋼板通過振動嵌入土壤,形成污染物遷移阻隔屏障,可用于阻隔突發泄漏事故場地地下水污染羽向下游或鄰近地表水體的遷移. 止水帷幕是將水泥漿通過鉆孔加壓灌注到地下形成阻隔墻,多用于臨時性阻隔. 泥漿墻包含一個填充有土壤(或水泥)和膨潤土泥漿的防滲墻,其防滲效果較好,可用于長期性的阻隔. 當地下水底板埋深較淺時,采用豎向屏障比較經濟有效,但對場地未來用途有一定限制.

2.4 土壤與地下水污染應急修復技術

清挖[28]是最常用的污染土壤清理技術,2001—2006年US EPA 第三區約36%的超級基金清理行動采用了清挖處置[1],該技術適用于清除所有類型的土壤污染,優點是簡單快速,缺點是清挖過程及清挖后的污染土壤易造成二次污染. 土壤和地下水的應急修復技術還包括多相抽提技術[23]、原位化學氧化技術[24]、原位熱脫附[25]等常用修復技術,其主要目的是消除或降低土壤和地下水中高濃度的污染物,如土壤或地下水中的自由相,以防止污染進一步擴散.

3 案例分析

3.1 意大利某溢油突發事故場地的應急響應、清理與修復

筆者曾考察意大利某溢油場地,該場地臨近灌渠,溢油事件發生后的應急工作可分為3個階段.

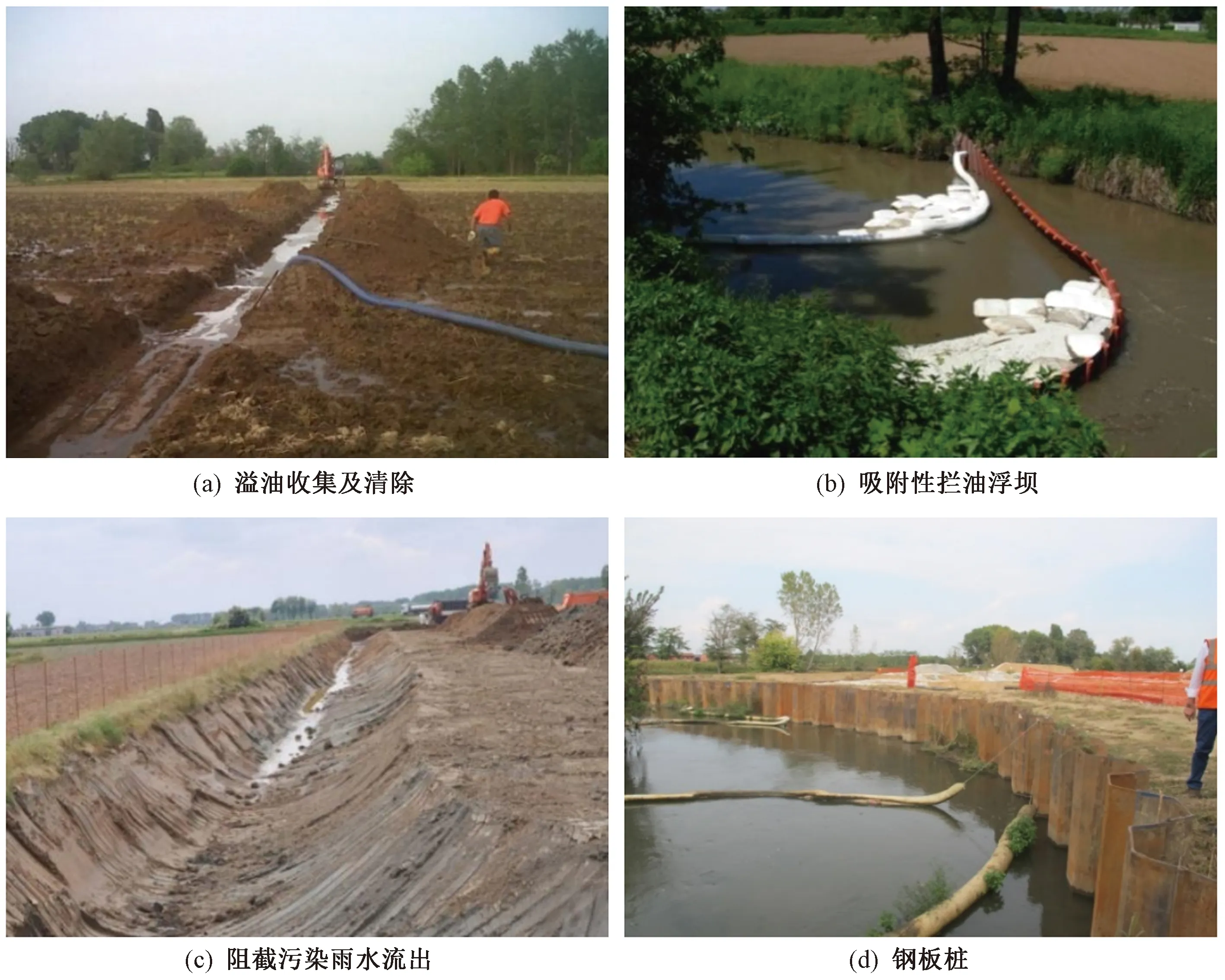

第一階段為48小時應急響應. 切斷污染源和清除地表溢出浮油,主要措施:①停止輸油作業,修補管道溢油口;②場內挖溝將地表浮油匯集至溝底,并從溝底抽取浮油〔見圖3(a)〕;③清挖表層含高度自由相的污染土壤;④在灌渠內設置浮油吸附性攔油浮壩〔見圖3(b)〕.

第二階段是為期30天的緊急清理. 主要措施:①建設現場指揮部;②設置鐵絲圍欄,防止無關人員和動物等進入;③在場地內側四周邊挖溝,阻止污染雨水等流出場外〔見圖3(c)〕;④在場地灌渠一側安裝鋼板樁,防止場內污染物通過地下水流入灌渠污染地表水〔見圖3(d)〕;⑤設置和維護浮油吸附性攔油浮壩,并進一步清挖和處置包氣帶污染土壤;⑥啟動場地應急調查.

圖3 意大利某溢油場地主要應急響應措施

第三階段為30天后應急修復. 采用兩相抽提和抽出處理技術應急處理和修復地下水污染.

3.2 國內某危化品爆炸場地應急清理調查評估與修復

2015年,天津某港口發生特大爆炸,爆炸核心區面積達18.8×104m2,南側外擴區為16.5×104m2,北側外擴區為10.8×104m2,周邊綠化帶及東排明渠為10.9×104m2,總面積約為57×104m2. 筆者團隊參與事故場地應急清理和修復,負責了應急調查、風險評估和修復方案的制定. 整個應急響應與清理行動同國外基本相似,但將第三階段分為應急調查評估與應急修復,共4個階段:

第一階段為應急響應,主要為殘留高危險化學品的清除以及高污染區域的洗銷,以保證下一階段污染阻斷和清除工作的安全,該階段的行動由消防部門和專業化部隊實施.

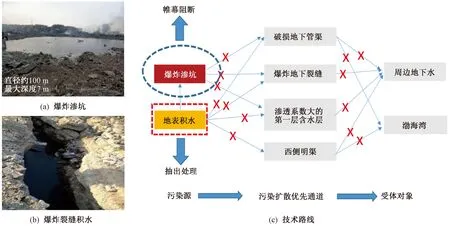

第二階段為緊急清理,針對爆炸后地層結構的變化所導致污染物擴散路徑的不確定性,應用基于地下爆炸裂縫和管渠的物探分析、地層滲透系數測試、污染物空間分布模擬等方法,識別地下污染物擴散優先通道,采用幕墻、管道封堵、抽出處理等阻斷技術,包括:①灌注水泥漿截斷6處雨污管網外排口;②構筑黏土壩截斷2處明渠,向外排放;③在南擴區低洼帶建立長約551 m、深約1.5 m的地表污水截留溝;④將爆炸滲坑、地下管線、截污溝、地表積水等污水抽出外運處置;⑤在爆炸滲坑周邊采用長 1 240 m、深15 m的拉森鋼板樁帷幕墻阻隔,從“源”和“途徑”兩方面切斷了地下水污染向周邊區域和渤海灣擴散的風險(見圖4).

圖4 天津某爆炸場地污染物主要擴散途徑及阻斷行動

第三階段為應急調查與風險評估,針對爆炸燃燒和高溫反應等特殊條件下衍生化學物質的組成和毒性效應不明的特點,采用不同環境介質中全掃描污染物定性指紋譜圖交叉檢索、QSAR結構毒性分析及生物毒性測試等未明污染物識別和綜合毒性分析方法,確定了危險化學品爆炸場地精準調查關注污染物清單,建立了基于氰化物在土壤與地下水中的賦存形態、分布與擴散的三維可視化表征技術,為精準評估事故場地風險、開展后續應急修復提供了基礎.

第四階段為應急修復,基于應急調查及風險評估結果,對場地污染土壤進行清挖,利用水泥窯尾氣熱脫附完成了重度氰化物污染土壤處理,采用化學氧化-土壤淋洗等技術完成了中輕度污染土壤的處理.

4 經驗與啟示

4.1 建立多層級多部門的場地污染綜合應急響應與清理協同機制

建立多層級多部門的高效場地污染應急響應與清理綜合協調機制非常重要. NCP§300.135(a)和§300.135(d)授權現場協調員直接協調指揮聯邦、州、地方環境部門以及責任方開展污染事件應對,并建立以現場協調員為核心的統一的指揮機制,在保證應急響應與清理體系的高效運轉過程中起著極其重要的作用. 美國目前共有250多名現場協調員[5]負責決定泄漏場地污染事件帶來的環境和健康風險的緊迫性和嚴重性,確定相關責任方、決定是否需要開展應急響應與清理以及應急響應與清理的行動方式,應急與清理行動的目標和需要滿足的國家及地方政策法規與標準要求,決定是否需要聯邦機構參與、應急響應與清理的責任方等[15-17,19,35-36]. 現場協調員處理事件的經驗和能力也直接影響應急響應和清理的效果及其成本,因此,建立高素質專業化的泄漏場地污染應急響應與清理行動指揮隊伍極其關鍵.

4.2 完善污染場地應急響應與清理的技術體系

完善場地污染應急響應與清理的技術體系,首先,應明確響應條件和清理方式及其程序要求,可以提高應對效率,同時避免過多的隨意性;其次,應明確不同情況下應急響應與清理的技術政策要求,如場地存在溶劑罐的泄漏并造成場地土壤和地下水污染,應急響應與清理重點應安全移除泄漏罐,挖掘高于土壤清除標準(soil removal management level, RML)[37]的污染土壤,清理目標無需達到可再開發利用的要求;再次,簡化和豁免一些繁瑣的審批程序,如清理場地中危險物質前無需獲得許可即可實施,但對清除出的泄漏物等進行異地處理前,必須按照國家相關處置相關程序與要求進行. 另外,對于完成應急響應、緊急清理和非緊急清理的污染場地,其環境和健康風險并不一定能夠完全消除,如需開發利用,應開展常規的場地調查、評估與修復[6-11],因此,在建立場地污染應急響應與清理制度時應考慮和現有場地調查修復制度的銜接,如場地清理調查評估和后續場地調查評估的銜接,應急響應與清理行動和后續修復措施的結合等,避免重復造成資源和成本浪費[5]. US EPA建立了較為完善的技術標準體系,包括決策程序、備忘錄制定、應急響應與清理報告制度、公眾參與及土壤清理標準值等技術標準,這些經驗值得我國學習與借鑒.

4.3 開展應急響應與清理關鍵技術的研發

研發可現場快速使用的各種攔截材料和裝置,新型吸附材料、氣泡屏障和一些生物降解材料等新技術[27-31],以及適合現場快速實時監測的分析方法是及時有效應對場地泄漏事件的關鍵. 對US EPA 第三區37個應急響應與清理場地的統計表明,采用移除污染源、土壤清挖處置的地塊占36%,采用封閉阻隔技術的占17%,采用現場修復技術的僅占1%,現場修復技術應用較少,這與其技術使用的復雜性相關,因此,研發簡單、高效的應急響應與清理技術是未來技術研發的主要方向.

5 結論與建議

a) 場地污染應急響應與清理制度是污染場地風險管理制度的重要組成部分,可有效控制危險物質泄漏所導致的場地土壤和地下水環境污染和健康風險,并大幅降低后期場地土壤和地下水的修復成本.

b) 發達國家針對場地土壤和地下水污染事件的嚴重性和緊迫性,建立了應急響應、緊急清理和非緊急清理等基于場地污染事件嚴重性和緊迫性的差異化應對機制,以及移除清理、阻控、封閉隔離與應急修復等技術方法體系,對泄漏場地土壤和地下水污染控制發揮了重要作用.

c) 借鑒國際經驗,建議我國盡快建立涵蓋多層級、多部門的場地污染綜合應急響應與清理協同機制,完善污染場地應急響應與清理的決策機制和標準體系的制定,建立高素質專業化的場地污染應急響應與清理協調指揮隊伍,鼓勵開展應急響應與清理關鍵技術的研發.

致謝:感謝Ruggero Passaro提供關于意大利溢油場地的影像資料.