黑碳氣溶膠的研究現狀:定義及對健康、氣候等的影響

朱曉晶, 錢 巖, 李曉倩, 李志剛, 郭 辰, 王占山, 魏永杰

中國環境科學研究院, 環境基準與風險評估國家重點實驗室, 北京 100012

近年來,氣候變暖使地球生態環境遭到破壞,明顯表現形式有冰川融化、海平面上升、災害性天氣發生頻率增加等. 而黑碳(black carbon,BC)是造成氣候變暖的重要原因之一. 黑碳可以通過影響輻射、云過程等影響氣候,還可以沉積在冰川表面,通過吸收光降低冰川表面的反照率,加速冰川融化[1-3]. 黑碳除了會造成氣候變暖外,對人體健康、能見度、農作物產量、貧困地區經濟水平等也存在一定的不良影響. 懸浮在環境空氣中的黑碳,經呼吸道被吸入人體內,造成呼吸道疾病、心血管疾病、肺部疾病、癌癥等[4-7];同時,黑碳能作為其他污染物的載體,間接產生毒害作用[8]. 黑碳是影響人體健康和生態環境的重要原因之一,但在科研中黑碳易與其他名詞混用,因此明確黑碳與其他碳質氣溶膠的異同、了解其對人體健康及環境產生的不良影響尤為重要.

1 黑碳定義及其與其他碳質氣溶膠的異同和聯系

1.1 黑碳及炭黑、碳煙、元素碳等相近術語辨析

黑碳是由化石燃料和生物質不完全燃燒產生的副產物,是用來描述吸收光能力的碳質氣溶膠. 黑碳的碳原子連接形成二維的六邊形石墨層,垂直堆積[9-10],屬于多孔結構. 直徑一般在0.1~1 μm之間[8],由于顆粒較小,容易在大氣中長距離傳播[11]. 黑碳的組成成分和結構由缺氧環境中的燃料類型、燃燒條件等決定[12]. 黑碳主要來源于移動源、開放式生物質燃燒[13]、發電、居民生物質燃料燃燒(取暖和烹飪等)、工業源(化石燃料燃燒)等[14]. 如京津冀地區的黑碳排放占全國黑碳排放的9.37%[15],該區域黑碳主要排放源為民用燃燒、工業源、移動源及生物質燃燒[16].

黑碳與炭黑(carbon black,CB)、碳煙(soot)、元素碳(elemental carbon,EC)相似但并不完全相同. 黑碳一詞常與炭黑混用,實際上并不能直接等同. 通常用于大氣科學研究的名詞是黑碳,指不完全燃燒產生的副產物,屬于污染物. 但炭黑是在控制條件下,通過對氣態或液態碳氫化合物進行部分燃燒或熱分解而人工制成的,常用作生產工業制品. 這種在特定生產條件下產生的炭黑通常不會釋放到環境空氣中[17]. 現階段,在氣象科學和環境科學研究領域,元素碳、碳煙常被認為與黑碳同義[18-21],實際上仍有細微差別. 元素碳以結晶形式和無定形形式存在. 晶體形式存在的元素碳的原子排列規則,包括金剛石、石墨等;非晶體形式的碳原子則是不規則排列的,常見的有富勒烯和石墨烯等[19]. 環境領域中所涉及的元素碳指的是石墨狀的非揮發性碳[22]. 在熱光法測定中,元素碳指在純氦環境和特定閾值溫度加熱后加入含少量氧氣(如2%氧氣)的氦氣,并在逐步加熱條件下釋放的物質. 元素碳在大氣環境中不會單獨存在,常與有機碳和其他化合物相結合[23]. 碳煙是經不完全燃燒產生的顆粒物的混合物,通常由有機碳(organic carbon,OC)、黑碳、少量硫和其他化學物質組成[18],且黑碳含量一般較高,存在于大氣中或附著在煙囪或管道側面[20]. 碳煙的具體組成和結構需要結合燃料類型、燃燒條件一起考慮[24].

美國環境保護局使用一種“指標”方法,對所關注的因素進行替代,要求該指標必須能夠被穩定地重復測量,以此保證在全國范圍內測量結果的一致性和可比性. 因此,指標的選擇必須依據測量方法而定. 元素碳的定義方法就是根據測量方法確定的[25-27]. 同樣,黑碳概念的提出也是為了能達到區域空氣質量管理的目的,以黑碳作為大氣環境顆粒物的一部分進行測量,采用質量單位. 因此,為了達到政府的管控目的,黑碳作為指標需要保證其在全國范圍內重復測量的一致性. 研究[25-27]表明,元素碳的定義就是根據測量方法確定的,元素碳和黑碳的測量方法常被用來估算空氣質量和排放濃度,且元素碳與黑碳測量結果差異較小,因此又將黑碳稱為元素碳. 元素碳與黑碳常等同使用,由于元素碳以熱光學法測量,黑碳以光學法測量,兩種碳質氣溶膠的測量方法不同,導致所測結果略有不同. 在光學儀器測量中作為樣品的黑碳又被稱為等效黑碳(equivalent black carbon,BCe/EBC),具有強吸光性[20]. 碳煙與黑碳也常被認為同義,可能是由于碳煙的測量也是通過檢測黑碳或元素碳進行判斷的,但實際上碳煙為混合物.

1.2 黑碳與有機碳、顆粒物的關聯

黑碳與有機碳吸收的太陽輻射范圍不同. 黑碳吸收太陽輻射的范圍極廣,包括從紫外線(ultraviolet,UV)到紅外線(infrared,IR). 有機碳在大氣中占比較大,多數有機碳化合物能吸收紫外線和紅外線輻射,對可見光(400~700 nm)和近紅外線(700~2 500 nm)較難吸收. 但有一種在近紫外波段(300~400 nm)有強吸光能力、對低波長可見光有弱吸收能力的有機碳化合物[28],被稱為棕碳(brown carbon,BrC). 棕碳與黑碳一樣,也屬于不完全燃燒產物[10].

黑碳是細顆粒物(fine particulate matter,當量直徑≤2.5,PM2.5)的重要組成成分[29],常與有機碳相結合,并可吸附其他化合物,從而形成顆粒物,在環境空氣中存在. 不同排放來源的細顆粒物中黑碳和有機碳的比例不同. 移動源是細顆粒物的主要來源之一,其中柴油機排放的柴油尾氣是重要污染源. 柴油尾氣中黑碳占比最大,也常作為柴油發動機的示蹤劑[30].

2 黑碳對人體健康影響的毒理學特征及流行病學研究

2.1 黑碳的毒理學特征

黑碳氣溶膠粒徑較小,能夠經人體呼吸道到達肺泡[31],誘導機體發生自由基反應,引起體內抗氧化物質的消耗和抗氧化酶的表達,當氧化/抗氧化水平不平衡時,發生氧化應激反應. 氧化應激是通過氣道炎癥引起肺部生物指標含量升高的主要原因,尤其是當機體暴露于顆粒物中[32-33]. 小鼠試驗表明,暴露于黑碳的小鼠血清中的抗氧化劑、過氧化氫酶(catalase,CAT)均升高,體內的氧化應激水平升高,且遺傳損傷的骨髓微核頻率升高[34]. 粒徑小于100 nm的顆粒物甚至會穿透肺泡進入血液,有較強的沉積作用[35],進而會引起肺部、呼吸系統和心血管系統疾病[36]. 黑碳進入人體,對氣道細胞(如呼吸道上皮細胞等)和巨噬細胞均有毒害作用,發生活性氧(reactive oxygen species,ROS)爆發,還會給呼吸道、肺部和心血管帶來炎癥反應[31,37-38],也會影響神經系統[39-40]. 其中,巨噬細胞能夠產生大量活性氧/活性氮(reactive nitrogen species,RNS)和腫瘤壞死因子-α (tumor necrosis factor-α,TNF-α),這些因子會導致炎癥或其他病理生物學損傷,如白介素-6(interleukin-6,IL-6)、細胞間黏附分子1(cell adhesion molecule 1,CAM1)、胞質和誘導型一氧化氮合酶、錳超氧化物歧化酶(manganese superoxide dismutase,MnSOD)、胞質磷脂酶A2等表達增加,即ROS/RNS可能通過激活酶和轉錄因子在顆粒物造成污染的整體反應中發揮作用. 小鼠體內試驗證明,巨噬細胞受到黑碳刺激后會激活絲裂原活化蛋白激酶(MAPK)信號通路(該信號通路與炎癥、凋亡、繁殖、轉化和分化過程有關[41])、調節細胞因子的轉錄、增加IL-33表達(IL-33可能會影響其他細胞,包括上皮細胞等),從而促使細胞分泌炎癥細胞因子(IL-1β、IL-6、IL-33)[42-43]和趨化因子. 這些因子在肺部積聚會導致炎癥細胞的積聚和炎癥的產生[44]. 小鼠氣管滴注黑碳后,肺組織切片上發現有炎性改變,可見肺泡間隔、細支氣管壁增厚以及肺泡腔縮小、間質內炎性細胞浸潤等現象[34]. 在細胞環境中,炎癥細胞又會促進活性氧和其他活性物質的產生,從而加重氧化損傷并促進致癌作用. 除氧化應激反應外,ROS還參與脂質過氧化、DNA突變[45-47]等. 現階段研究[48]認為,ROS在肺細胞的產生是致癌最重要的機制.

圖1 黑碳形成顆粒示意圖[49]

國際癌癥研究機構(International Agency for Research on Cancer,IARC)根據毒性大小對不同的碳質氣溶膠進行分類,且隨著試驗證據的不斷增加,及時更新其毒性分類. 2010年,IARC將炭黑(1333-86-4)列為 2B類致癌物;2012年,將碳煙(職業安全)列為1類 致癌物(指已有足夠的證據證明可使人類產生癌癥的物質);2014年,將柴油發動機尾氣列為1類致癌物;2016年,將室外空氣顆粒物列為1類致癌物.

2.2 黑碳對人體健康的影響

進入人體的顆粒物(黑碳)主要來自室內外吸入的空氣,而非直接攝入黑碳. 室內環境中的黑碳主要來自室外[60-61],且濃度一般低于室外[62]. 與室外不同,室內的黑碳來源主要為廚房烹飪、固體燃料、蠟燭、煤油等特定的燃燒過程. 因此,筆者主要以室外環境中的黑碳作為對象進行研究.

黑碳的短期健康影響研究常以橫斷面方式進行,也有使用時間序列或病例交叉等方法. 通過文獻梳理(見表1)發現,短期暴露于黑碳,不論是免疫能力完全的成年人還是相對脆弱的兒童和老人,其肺功能、呼吸功能、心血管功能等均受到影響,尤其是患有哮喘、冠心病等疾病的易感人群.

表1 人體暴露于黑碳的短期健康影響

黑碳的長期健康影響研究常以前瞻性/回顧性/雙向性隊列的形式進行長時間的隨訪和調研,由于不同地區的黑碳濃度和所吸附的成分不同,常使用土地利用回歸模型(land use regression model,LUR)預測環境中黑碳濃度、推測個人黑碳暴露濃度,從而分析空氣污染對人體健康的長期影響. 通過文獻梳理(見表2)發現,長期暴露于黑碳中除容易發生呼吸道疾病、肺部疾病、心血管疾病外,神經功能也會受到影響,如老年人認知功能降低,產前暴露于黑碳的孕婦生下的胎兒認知功能也受到影響等.

表2 人體暴露于黑碳的長期健康影響

盡管文獻中均是對黑碳進行單獨研究,或對顆粒物與黑碳分別進行研究,實際上顆粒物、黑碳、有機碳之間可能存在較高的相關性[79-80],會由于統計模型中的多重共線性帶來潛在干擾. 因此,流行病學研究中黑碳的健康影響可能來自有機碳或顆粒物.

目前,尚無可用于判斷PM2.5與黑碳的長期健康影響相關性的流行病學研究結果. 同時,由于PM2.5與黑碳在統計上易出現較高相關性和共線性,因此也難以將其造成的健康效應分開. 有研究系統地對黑碳和顆粒物與心血管疾病發病率和死亡率的相關性進行了流行病學研究[5],結果表明,黑碳與心血管疾病的發病率和死亡率均呈顯著相關,但無法確認黑碳和顆粒物的獨立作用;另有研究[81]表明,黑碳對顆粒物造成的健康影響可能有增強效應.

3 黑碳對氣候的影響

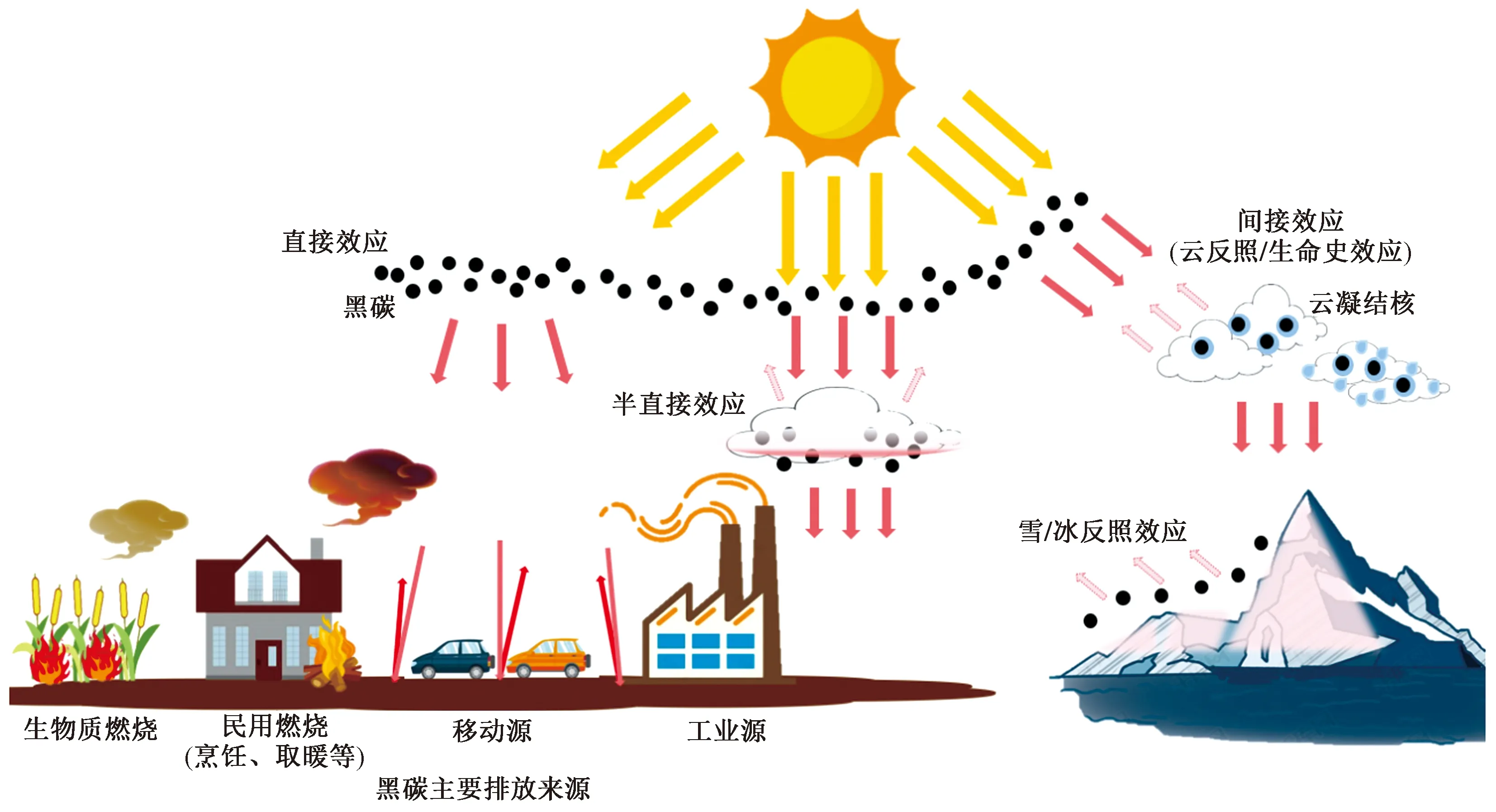

黑碳是顆粒物中吸光能力最強的部分,與顆粒物對氣候影響潛力的相關性最高. 輻射強迫(radiative forcing)是研究最廣泛的影響機制之一,其指在垂直方向上太陽輻射的入射和反射之間的能量平衡變化,能定量表示某個因子對大氣系統能量平衡影響程度,單位為W/m2. 輻射強迫以1750年為起始值,計算現在與1750年的差值,正輻射強迫能使地表變暖,負輻射強迫則相反. 黑碳通過輻射強迫對氣候產生影響的原因主要可分為直接影響、半直接影響以及間接影響三類,各類輻射效應估算見圖2[18]. 黑碳影響氣候的幾種主要機制見圖3.

注: 圖中“?”指輻射強迫效應的研究在方法和范圍上沒有足夠的可比性,只能給出可能的輻射效應方向.

圖3 黑碳的主要來源及對氣候的影響效應

直接效應(direct effect)指黑碳能夠吸收太陽光所有可見光波長的射入和射出輻射[1]. 黑碳一般不會以單獨形式存在,會與其他化合物形成外部混合模式或內部混合模式[57]. 不同結合模式和混合程度的黑碳吸光能力不同,對其輻射強迫能力產生較大影響.

半直接效應(semi-direct effect)[82-86]又稱為云吸收效應(cloud absorption effect),指黑碳在對流層累積,吸收太陽輻射,使對流層升溫,影響對流層的相對濕度和穩定性,進而影響云的形成和壽命. 研究[87]表明,黑碳在云中的位置不同,其對相對濕度和穩定性影響的效應也不同,可導致云的增加或減少,進而導致氣候變暖或變冷的區域差異.

間接效應(indirect effect)指黑碳以氣溶膠的形式在云中作為云凝結核影響氣候. 其中,第一間接效應指黑碳能增加云滴數,減小云滴的有效半徑,導致云層變厚,反照率增大[82],因此使到達地面的太陽光減少,導致地面變冷,這種現象又叫云反照率效應(cloud albedo effect);第二間接效應指氣溶膠的增加使云滴體積半徑減小,使降水率下降,增加了液態水含量及云的生命史,該現象又稱為云生命史效應(cloud lifetime effect),該現象也會導致地面變冷;其他間接效應包括雪/冰反照率效應(snow/ice albedo effect)和冰川效應(glaciation effect),前者指的是在雪/冰表面沉積的黑碳會降低反照率,增大吸收,加速冰雪融化[88],后者是一種發生在某些混合云中的變暖效應. 間接效應會導致地面變暖或變冷,但無法準確判斷各種云效應的整體效果.

除輻射效應外,黑碳還可以通過使地表變暗和改變降水模式對氣候產生影響[18]. 地表變暗效應(surface dimming effect)是由于黑碳吸收了較多的太陽輻射,減少了到達地表的輻射. 氣溶膠影響了云和雨滴的形成過程,可能會通過增加云壽命而加強穩定性抑制對流,從而影響降雨和大氣環流,也可能通過影響云層促進降雨,但不同區域受影響情況不同. 水汽也會對氣候產生一定影響,黑碳導致空氣變暖,水汽增多,進一步造成空氣變暖,也可能使云量增加,致使地面降溫[85].

由于缺乏數據,研究主要集中在直接效應和雪/冰反照率效應上. 多數研究[18]表明,直接效應和雪/冰反照率效應導致黑碳可能對氣候產生變暖效應,但由于黑碳和云的相互作用存在較大不確定性,因此并不能直接定論[18].

黑碳通過輻射強迫對氣候產生直接效應、半直接效應和間接效應影響,但在一定范圍內并不能確定效應的相對大小. 在不同區域,黑碳對氣溫的影響差異較大,尤其是在北極等敏感地區,由于地理位置和海拔不同,氣候變暖、冰川融化受黑碳的影響極大[18].

4 其他影響

黑碳存在于環境中,除直接影響人體健康、氣候外,還能通過影響氣候間接影響人體健康[89]、降低能見度[90-91]、造成農作物減產[92]等,環境黑碳濃度可能與經濟貧困地區存在關聯[93].

研究[89]表明,1979—2010年人為排放的黑碳和硫酸鹽的上升導致季風前阿拉伯海熱帶氣旋強度的增加,由于阿拉伯海熱帶氣旋登陸,區域空氣污染不僅會影響氣候,還會通過改變氣候對人類健康產生額外影響.

能見度降低的原因之一是黑碳累積造成地表霧霾增加. 黑碳能在氣溶膠行星邊界層(aerosol-planetary boundary layer,PBL)上部產生加熱效應,在靠近地面有冷卻效應,這種現象導致PBL高度顯著降低,將污染物聚集到邊界層底部,從而造成地表霧霾增加、能見度降低[91].

有研究[92]針對黑碳對全球農作物(玉米、大米、大豆、小麥)產量的影響進行了估算,模式模擬結果表明,中國、印度、美國、巴基斯坦和巴西的農作物產量的減幅較大. 2012年,有研究[93]在此基礎上預測2030年后,當黑碳和臭氧排放情況改善,每年農作物產量將增加0.3×108~1.35×108t.

為了解社會經濟是否與環境黑碳暴露有關,英國對25~64歲的工人進行隨訪調研,發現黑碳的環境暴露量與區域貧困有較大的相關性,而與個體家庭收入無顯著關聯[94].

5 黑碳有待深入研究的問題

黑碳是顆粒物的重要組成成分,對太陽輻射有強烈的吸收作用,經呼吸進入人體后導致呼吸功能、心肺功能等受損,對人體健康、氣候及其他福利造成嚴重影響,但黑碳形成復雜、排放來源不同,仍有很多問題需要進一步深入研究.

a) 黑碳作為顆粒物的重要組成成分之一,從定義的角度厘清黑碳與其他碳質氣溶膠的區別,有助于黑碳的組分分析和減排;同時,不同排放來源的黑碳吸附組分不同,其中夾雜著很多物質,進入空氣后還能為其他污染物的非均相轉化以及氣-粒轉化過程提供活性載體并起到催化作用[94-95],黑碳吸附的化學組分不同以及顆粒物混合模式不同也會導致能見度和反照率等因素變化. 因此,需對黑碳吸附的化學組分進行深入研究.

b) 黑碳作為顆粒物的一部分,經呼吸道進入人體后會造成健康危害. 從流行病學研究的角度,目前尚無可用于判斷PM2.5與黑碳對健康長期影響的相關性的研究結果,且無法區分黑碳和PM2.5的獨立作用;同時,中國有關黑碳的流行病學研究較少,有待更多的流行病學研究結果幫助分析黑碳的獨立作用.

c) 黑碳對太陽輻射的吸收作用存在區域差異性,同時受不同季節的影響,導致黑碳對某一區域、某一時段內的氣候影響效應不同. 此外,黑碳的輻射強迫值也難以準確估算,不同研究的估算值存在差異. 輻射測量和估算存在不確定性、粒子混合狀態的不同、黑碳存在于云的位置不同等因素都是輻射強迫估計值存在差異的原因[96].