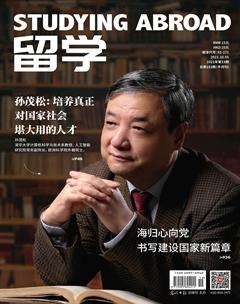

孫茂松:培養真正對國家社會堪大用的人才

王湘蓉 王楠

人工智能發展至今一甲子有余,已經成為這個時代科技發展的代表之一,正深刻影響著我們的生產生活。人工智能產業發展勢頭正盛,但達到人類水平的、能夠自適應地應對外界環境挑戰的、具有自我意識的人工智能尚在起步階段。人才是人工智能發展所需的戰略資源,關于人工智能與創新人才培養,我們采訪了歐洲科學院外籍院士、清華大學計算機系教授孫茂松。孫茂松長期從事自然語言處理、人工智能以及社會人文計算等方面的創新研究,同時,他致力于培養人工智能交叉學科創新人才。“基礎理論突破是新一代人工智能發展的重中之重,基礎科學領域頂尖人才培養的短板亟待補齊。”孫茂松說。

智慧教育先從條件成熟的局部著手

新基建是我國一項重要的國家發展戰略,延伸到教育領域的教育新基建,是建構成高質量教育體系的“數字底座”。以技術創新為驅動的教育新基建,催生智慧教育生態的變革。何謂“智慧教育”?孫茂松從“智慧”一詞談起。他認為,智慧是智能的更高階段,一方面智慧的“慧”滲透了中國人所謂的悟性,也是人類的智慧。另一方面,智慧代表“通”,打破數據孤島從而實現萬物互聯。我國許多城市在推動新型智慧城市建設,孫茂松表示,這需要城市中各行各業的大數據融合在一起,觸類旁通。當前,大量數據長期處于封閉狀態,智慧建設技術尚未達到人類水平,因此智慧城市建設還有相當長的一段路要走。教育在城市發展中承載著重要的使命,構建新型智慧城市,回應人們對泛在靈活、個性化教育需求的智慧教育,旨在建立公共信息平臺,在全國范圍內打通個人學習空間,共享優質教育資源。前瞻智慧教育體系的構建,孫茂松給出了自己的判斷:目前大規模的智慧教育體系建設仍停留在設計圖紙上,也缺乏自上而下的宏觀謀劃,其實踐路徑更多的應是先從條件成熟的局部著手,一步一步地達成最終目標。

應用于汽車、醫療、傳統制造業等領域的人工智能,顯著提升了生產效率,人機共融的應用愈加廣泛。智慧教育的重點在課堂,展望人機協作的智慧教育,是否會出現機器人教師和人類教師同臺授課的場景?孫茂松認為,人工智能技術需根據人類教師的教學內容進行變化,單純依靠機器人產出教學的想法不現實。實際上,人們普遍對人工智能寄予了過高期望。2016年,人工智能機器人阿爾法狗擊敗圍棋冠軍,打破了人類稱霸圍棋領域的紀錄。人機大戰后,阿爾法狗的威力盡人皆知。縱觀人工智能發展,這一代的人工智能令人驚嘆,超乎我們的想象,但機器能在某個任務上“吊打”人類,其實是有一系列前提條件的。

孫茂松進一步解釋道,拋開算力和大數據等外在條件,從任務本身的角度出發,必須滿足五個要素:任務是單一的、邊界清楚,狀態可預期,原則、元規則確定,信息完備,最重要的是結果可量化。然而現實情況下,全部滿足要求的任務寥寥。比如語音識別,即使訓練數據再多,機器語音轉寫方言的文字也免不了在很多場合下會像“胡言亂語”。又如無人駕駛汽車,一旦出現光照、強風、雨雪等惡劣天氣……應對這些不可預測的突發狀況,人工智能免不了“犯糊涂”。因此,人工智能與教師融合教學時,機器人教師僅能起到輔助課堂教學的作用,無法完全取代人類教師。

培養0-1理論創新的天才

重大開創性的原始創新成果,也就是0到1的基礎研究,是國際科技競爭的制高點。孫茂松借用道家的經典哲學“道生一,一生二,二生三,三生萬物”,對照錢學森先生將科學技術活動分為基礎科學、技術科學、工程技術的觀點,提煉總結了科技創新的四個層次。孫茂松認為,第一層是0-1的基礎理論創新,屬于基礎科學范疇;第二層是1-2,在基礎理論具備的條件下,完成具有高度不確定性、看似做不到的創新任務;第三層是2-3,這一層的創新工作帶有科研性質,大量高校、科研院所在從事這個領域的研發。1-3統一歸到技術科學。第四層是3+,在應用層面進行實踐行為的創新,也即工程技術。我國成熟的3+類創新成果在世界范圍內已有一些處于領先水平,引領產業潮流,2-3類的研究總體上做得也很不錯,但0-1類的成果乏善可陳,即便是1-2類的成果也屈指可數。

孫茂松認為,大學最應該做的是基礎科學創新。“在科學領域真正引領國際,只有做出0-1的突破才能服眾。”人工智能正邁向第三代,若想取得突破,關鍵在重大理論創新。孫茂松指出,人工智能第一代和第二代分別由小知識和大數據驅動,前者基本沒有走出研究的“象牙塔”,后者則走到了技術和社會應用,很了不起,但其理論框架實源于學界過去幾十年研究的厚積薄發。我們在研究上能夠享受的“紅利”已經釋放得差不多了。然而基于大數據的人工智能,能發揮作用的應用范圍會受到很大制約,人工智能亟需0-1理論創新。孫茂松認為,人工智能0-1理論創新的提出者需具備優秀的數學修養,能夠深刻理解計算機,而這類人才的培養是中國教育亟待補齊的關鍵短板。

0-1的理論創新是天才式人物的使命,天才在任何時代都是稀缺的。回顧那些成就震驚世界的天才,“年輕”是他們身上最醒目的標簽。孫茂松畫下了天才不同尋常的成長軌跡:從小萌生科學理想,一直牽引著他鍥而不舍地向上攀登。大學期間或者博士階段,接受一流的大學教育,有名師悉心點撥,癡迷鉆研,30歲左右即做出引發學術界轟動的成果,足以憑借成果在世界上“立住”。年輕之外,有“尖”是天才的另一大特點,孫茂松認為,天才的“尖”使其在鉆研學術時能夠“攻其一點,不及其余”。為此,孫茂松建議,為拔尖創新人才開一個小出口,保證他們特殊的育人鏈條不間斷。唯有如此,0-1理論創新的天才才能冒出來。

加快建設科技強國,實現高水平科技自立自強,擁有一流創新人才,意味著在科技創新中牢牢占據優勢地位。許多人認為,對“卡脖子”關鍵核心技術的攻關,人才是技術創新的決定性因素,孫茂松則認為,人才只是其中一個因素。大學教育授人以漁,大學生的學習能力不容小覷。孫茂松用“釣魚”形容知識學以致用的過程。大學業已教會了學生釣魚的一般原理和方法,通過當時掌握釣魚技術能釣上來鯉魚,即便沒見過其他魚類,但只要用心觀察其生活習性,運用已經學到的本領,過個一年半載也能適應性地做好。在這個意義上說,我們突破“卡脖子”瓶頸的人才缺乏問題可能并沒有那么嚴重,主要因素在于國家層面強有力的組織保障往前推進。