回眸香山慈幼院的創立

祁建

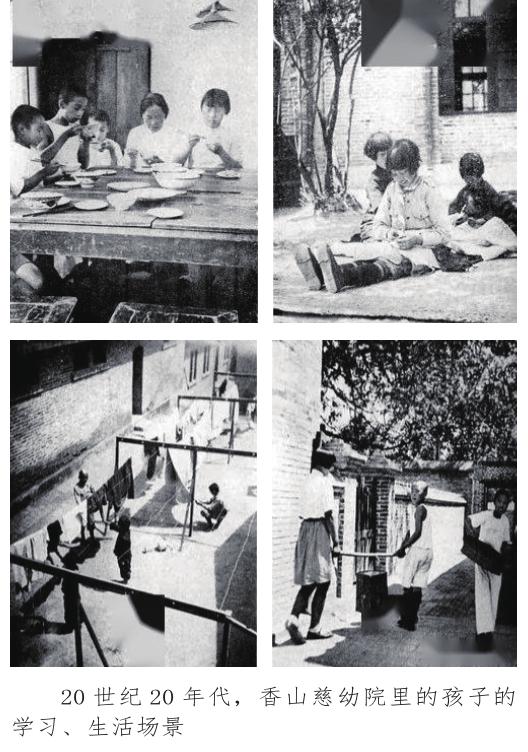

舊中國民不聊生,各種自然災害和戰亂把人民推入苦難的深淵,1920年10月,一所專門培養孤貧兒童的學校——香山慈幼院誕生。這是北京一所歷史悠久、具有優良傳統的學校,在20世紀二三十年代就以治學嚴謹、師資隊伍精干、學生成績優良、教育制度完善而聞名海內外。

這是一所特殊的學校,又是一所普通的學校,更是一所新式教育的成功范例學校。它有嬰兒、幼兒、小學、中學教育,有資助孤貧子弟接受大學教育的大學部,還有職業教育和師范教育,所有這些,都是當時最新、最先進的教育制度。創辦人熊希齡被喻為“湖南神童”。他15歲中秀才,22歲中舉人,25歲中進士,后點翰林,1913年當選民國第一任民選總理。熊希齡晚年致力于慈善和教育事業,1920年創辦著名的香山慈幼院。

熊希齡從政前當過老師,后和譚嗣同一起辦時務學堂。熊希齡最不能接受的是教育的不平等,當時,各類學校,無論公立、私立,學費大都十分昂貴,貧苦子弟等于被剝奪了受教育的權利。1920年10月3日,熊希齡利用官款補助和水災民捐余額建立的香山慈幼院正式開院,他是首任院長。1932年,他把自己全部家產共計大洋27.5萬多元、白銀6.2萬兩捐給慈幼院。

香山慈幼院的設立和建造

香山慈幼院的前身為 1917年10月設立的北京慈幼局。1917年夏末秋初,直隸、京畿兩省連日大雨,永定河、大清河、子牙河、南北運河洪水泛濫,決口百處。當時的報紙刊登,“北自張家口,西至西陵房山以西,東至山海關,南抵黃河……蓋不有被災之事”。1.9萬個村莊被淹,635萬多人無家可歸,到處是饑餓的災民,很多兒童被遺棄……被賣的孩子到處都是,狀況令人慘不忍睹。據報載,那場大水讓京畿一帶瞬間成為澤國,災民逾500萬人。

當時,熊希齡正好“隱居”在天津,他的寓所被河水吞沒。身為災民的熊希齡,通過段祺瑞北洋政府財政總長梁啟超和外交總長汪大燮,向當局極力主張籌款,賑濟災區的饑民。國會討論的結果是,如果熊希齡答應出來主持賑災,此事才可議。本不愿復出的熊希齡深知賑災時不可待,勉為其難接受。他在一次演講中說,自從辦了賑災,親自下災區查勘,才知道百姓疾苦,他悲嘆:“可憐這些孩子,他生下來并無罪惡,為何遭此慘累呢?”此時熊希齡負責督辦京畿水災河工善后的工作,為了解救更多災情之中的兒童,他發起成立北京慈幼局。

北京慈幼局原計劃設立5個月,1917年11月,熊希齡以督辦的名義聘請英斂之擔任慈幼局的局長,負責主持收養災童的各項工作。慈幼局開辦的經費和日常開支,由京畿水災賑災聯合會籌措的民眾捐款提供。之后,慈幼局設立男、女兩個收養所收養災童。一所在二龍路的鄭王府花園,收養男童;一所在府右街培根女校舊址,收養女童。當時共收養上千名災童。

1918年,洪災漸漸平息之后,大部分的災童被父母領回,但仍然有200多名災童無人認領,無家可歸。水災河工督辦處不得不考慮成立一個永久性的場所和機構,收養這些無家可歸的災童,盡快建立一個慈幼院被提上日程。

北京香山靜宜園有一所學校,名為靜宜女子學校,是英斂之、馬相伯創辦的,熊希齡是捐助人。熊希齡希望以香山靜宜園為基址修建慈幼院。靜宜園本是清朝皇帝的行宮,雖然八國聯軍侵華時候遭受破壞,辛亥革命之后清帝遜位,但當時末代皇帝仍然居住紫禁城,靜宜園仍然是溥儀所有。于是,由北洋政府總統徐世昌出面和前清皇室內務府商議,將靜宜園提供給熊希齡創辦慈幼院。

建院院址的問題解決后,規劃建造慈幼院的規模為可以容納1000人,以便把京畿各地的貧苦孩子招收進來,接受教育。慈幼院工程于1919年2月17日開工,年底,男、女兩校竣工。

建設學校,水電工程尤為重要。首先是水的問題,香山的泉水清潔,可以引用。男校所用之水引自碧云寺的泉源;女校之水引自雙清的水源。設計施工幾經周折,冬季施工,保證了學校建設的完工。其次是學校用電的問題。那時電力工業極其落后,慈幼院只能自辦電廠。該廠設于靜宜園大門口南側,起初購買三四部小型煤油發電機,但電力太小,無法滿足慈幼院的電力需求,又購進一部36馬力的煤氣引擎發電機,接著又加裝一部蒸汽機發電,電力問題由此解決。

初建的慈幼院分為男校、女校。男校位于靜宜園東北處,原來是一片空地,有二三百畝,和靜宜女子學校相鄰,慈幼院的院部也位于此處。男校建有教室13所,宿舍8所,玩具陳列館1所,音樂館1所,體育館1所,幼兒園1所,室內體操館1所,旱冰場1所,跑馬場1所,球場4所,游泳池1座,競駕池1座,養病室1座,校醫診察房1所,四股(事務股、教育股、保育股、職業股)辦公室1所,總管理處1所,兒童圖書館1所,教員宿舍2所,浴室、廁所、食堂等各1所,小家庭1所,飲茶室1所,反省室1所,訓話室1所,工場1所,商場1所,農場2所,四村事務所各1所,電話局、郵政局、烹飪室等各1所,市政所、警察廳、市議會、審判所(為學生模擬)等各1所,庫房2所。

女校是已經荒廢的清皇室的寢宮,占地四五十畝,在今天香山飯店一帶。有教室8所,宿舍4所,教員宿舍1所,浴室、洗衣室、廁所等各1所,食堂、廚房各1所,總管理處1所,會議廳1所,小家庭1所,飲茶室1所,四村事務所1所,郵電分局1所,反省室1所,訓話室1所,工場5所,養蠶室1所,商場3所,烹飪室1所,球場2所,音樂教室1所,兒童圖書館1所,警察廳、審判庭(學生模擬)1所。

男女兩校和院部共用的建筑設施還有理化館1所,圖書館1所,教員圖書館1所,旅館1所,電燈廠(發電廠)1所,避暑房屋16所,銀行、照相館各1所。男校大門外有一寬闊的運動場,是全校舉行運動會的場所。

1920年秋天,男女校舍和附屬設施建設完成后,熊希齡認為,雖然還有許多不完備的地方,但就當時的狀況來看,已經具備開學的條件。

香山慈幼院正式開學

籌措經費早在慈幼院正式開學之前就開始了,一項是開辦費,一項是經常費。由政府從水災河工督辦處的款項撥來的12萬銀圓作為建院專款,撥來53500銀圓,作為辦院基金;由京畿水災民眾募捐余款之中撥來的64萬銀圓作為建院專款和辦院基金。

慈幼院建院工程費以及器械設備購置費共用去27萬銀圓,余下的款項由慈幼院的基金監理劉棣蔚監管。1919年10月15日,河工處由上海購買到小鐵床232件,撥交慈幼院使用;1920年,河工處由美國購辦的兩層西式車床505件,撥交慈幼院使用;1920年7月1日,慈幼局將還滯留的男女災童和一切物件由北京城區移到香山……購置設備的工作和收錄學生的工作都在有條不紊的進行。慈幼院的各種設備一部分是新購買的,一部分沿用原慈幼局的。

1920年2月29日,慈幼院董事會正式成立,會上議定董事會21條章程,規定董事會“以發展教育,籌議進行事宜,及監督本院事務為宗旨”,規定董事會的7條職權,議定行政系統的章程。董事會有百余人,董事會推舉趙爾巽為會長,劉若曾、陳漢第為副會長,英斂之、劉棣蔚、張訓欽為基金監理,熊希齡為院長。

按照院章的規定,院長由董事會推舉,院長對董事會負責,副院長由院長聘請,熊希齡聘請施今墨為副院長。慈幼院的行政機構由院長、副院長負責組織;設定四個股:事務股、教育股、保育股、職業股。男女兩校各設一個總管理處,隸屬保育股之下。

行政機構確定之后,熊希齡就以院長的名義聘請各股的負責人:聘請王在湘為事務股主任,他1919年應邀來京處理慈幼院的創建工作,慈幼院成立之時,他回湖南料理事物,直到1920年12月9日才正式到職;在此期間,聘請方朝桓、何國璽代理事務股主任;聘請肖世欽為教務主任,他曾經留學日本,1920年8月到職;保育股主任一職暫缺,至1921年9月聘戈德登為主任;聘請顧兆麟代理職業股主任。

1920年七八月間,延聘的教職員工陸續到職50多人,教員多為北京女子高等師范、天津女子師范、保定師范學校的畢業生。

慈幼院招收的學生“專以孤貧為限”,凡是孤貧兒童欲入院者,必須“有人介紹及其家長請求”,并須在慈幼院駐京董事會事務所報名,經過董事會派員調查屬實才能注冊。家長還必須有兩項保證,才可以入學:第一,入院之后“非有父母的病喪大故,不準請假回家”;第二,“兒童長大后,他們的婚姻,須由院長裁可”。這種保證似乎過于嚴格,熊希齡院長認為卻是必要的,因為那時許多孩子的家庭積有不良習慣,孩子在學校里經過教育和訓練,好不容易改掉,隨意回家,很容易故態復萌,對兒童的成長十分不利。關于兒童成年之后的婚姻問題,熊希齡認為應該實行自主,如果父母包辦,豈不讓孩子遺憾終身,故“須由院長裁可”加以保護。

從1920年5月正式招生開始,慈幼院從北京、天津、保定、寶坻、淶水等15個縣招生,到9月,除了原來收養的200多名,全校又招收學生700多人。在招收過程中,董事會派人調查,所見情形十分悲慘。有一家十幾口人只有一件衣服,大家都在被窩里,哪個需要出門,才穿那件衣服;有的人家連一件衣服都沒有,用報紙做的衣服蔽體……這類困難家庭的孩子是一定要收錄的。還有的家庭只有幾個小孩,無父母,由鄰居照看,這樣的孩子也是必須錄取的,所以有不少兄弟姐妹一起被錄取的情況。

關于慈幼院的正式名稱,由于建立在北京香山靜宜園,因此正式名稱定為香山慈幼院。1920年9月1日,入學的學生基本到齊,全院師生準備舉行開院典禮。

1920年10月3日,香山慈幼院舉行隆重的成立典禮和開院儀式。典禮在鎮芳樓北側大禮堂舉行。這一天陽光燦爛,風和氣爽,滿山的紅葉映著松柏,展出一幅美景。院內院外車水馬龍,人聲鼎沸,寂靜的香山變得熱鬧起來。典禮之前,首先是接待人員引導來賓參觀院內各建筑和設備,接著由學生組成的軍樂隊,穿著醒目的軍樂隊禮服,邁著整齊的步伐,引導各個年級的學生依次而入。

這天,參加典禮的男生穿米黃色制服,女生穿深藍色海軍式的制服,隊伍頗為壯觀。當天參加開院典禮的師生有六七百人,來賓有二三百人,來賓之中有香山慈幼院董事會的董事,有社會名流,有政界顯要,還有外賓和記者。典禮于下午15時開始,先由董事會會長趙爾巽致辭,繼由熊希齡院長報告創辦經過,荷蘭公使在典禮上發表演說,稱贊香山慈幼院“設備之善,院址之佳,實普及教育之盛舉”。

從此,香山慈幼院便以自己獨特的風貌出現在神州大地,出現在中國教育界。開院一年后,熊希齡邀請蔣夢麟、胡適、李大釗、張伯苓等數十位當時著名的教育家,擔任香山慈幼院評議會的評議員,出謀劃策,一起幫助院辦教育。

“勤、謙、儉、恕、仁、義、公、平”是香山慈幼院的校訓。該院存世的幾十年間,建立起一整套完整的教育體系:從嬰兒園、幼兒園、小學、中學到大學,乃至職業教育、師范教育,都包含在內。在這里,孩子們可以受到系統的教育,也可以根據個人的資質與興趣,選擇不同的技能訓練。

1921年,熊希齡與蔡元培等創辦中華教育改進社,委托其研究改進香山慈幼院的教育。1926年,香山慈幼院新的教育宗旨確立:“本院為救濟孤貧兒童,施以發達身心之完善教養,以植立德智體群四育之基礎,而能獨立生計,適應社會需要,以養成健全愛國之國民宗旨。”1930年3月,國民政府教育部派科長戴應觀到香山慈幼院視察。戴應觀稱,“這樣偉大的規模和這樣完美的組織,在中國教育界開了一個新紀元”,并說“這樣的學校,在中國別的地方是不能再得到的,就是在全世界里,也不見得很多”。

1935年,香山慈幼院舉辦第一屆回家節,數百名畢業學子歸校探親。熊希齡滿懷喜悅,特賦詩一首:“不覺光陰十五年,鴛行雁序各翩翩。世間無此家庭大,能有兒孫到四千。……”

在熊希齡的帶領下,香山慈幼院在中國近代教育史上譜寫了燦爛的一章。