晉濟高速K1071+250—450段高邊坡危巖穩定性評價

張麗娜

(山西省公路局 晉中分局,山西 晉中 030600)

0 引言

陡崖或邊坡上的巖體受到多組結構面的切割,在重力作用下沿臨空方向會逐漸與母巖脫離,處于不穩定狀態的巖體稱為危巖體。危巖常常會在經歷剝落、回彈、跳躍、滾動、碰撞后產生崩塌落石危害,最終掉落石塊會在坡腳堆積。李必良等以“5.12”汶川地震誘發滾石為研究對象,以實驗為主的經驗方法系統研究了滾石運動軌跡[1];沈均等通過建立滾石動力學模型,得出了滾動沖擊力等動力學參數[2];畢鈺璋對滾石防護棚洞等滾石防護措施進行了系統研究[3]。但是這些研究只是基于理論模型研究,對工程中要求的滾石力學參數、運動軌跡及落石能量等沒有涉及,工程設計實踐指導性不強。

晉濟高速公路兩側高陡邊坡主要巖性為較堅硬的灰巖,設計邊坡較陡,存在較多的危巖和崩塌落石路段,具有帶狀面積大、清理難度大、難于全面進行處治、成為危害公路安全運營的重大隱患。在查明晉濟高速公路K1071+250—K1071+450段高邊坡危巖體發育特征的基礎上,采用RocFall軟件對典型斷面的危巖體進行了穩定性分析,通過計算得到邊坡潛在的落石墜落軌跡、落石的彈跳高度、落石的能量,對危巖的崩塌落石運動學特征進行了研究,為治理設計提供依據。

1 基本概況

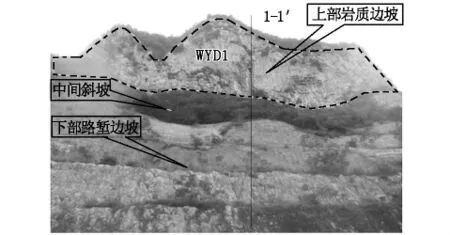

晉濟高速公路K1071+250—K1071+450段高邊坡沿坡體走向長約180.0 m,高11.0~69.0 m,面積5 600 m2,巖壁傾向79°,平均坡角73°,局部坡面陡立,節理裂隙發育,風化較嚴重。高邊坡坡腳為一斜坡,平均坡度約45°,植被覆蓋率達90%以上,主要為草灌木。斜坡之下為路塹邊坡,路基開挖放坡形成,坡面已采取素噴混凝土+主動防護網進行治理,坡體穩定性較好。高陡巖坡全貌見圖1。

圖1 高陡巖坡全貌圖

經調查,該高陡巖坡2016年7月已發生過落石災害,砸損排水邊溝,行車道、超車道路面砸出坑槽。落石尺寸較小,直徑小于30 cm,主要來自于上部高陡坡面。現狀:上部陡壁巖體裸露,節理裂隙發育,巖體風化破碎較為嚴重,局部風化為碎塊狀,若巖體進一步風化,或在有強風、降雨及地震等不利因素影響時,有可能再次發生落石災害,對晉濟高速公路的正常安全運行形成威脅。由于坡面全面風化破碎,成片存在,所以把這一區域整體劃分為一個危巖帶(編號為WYD1),危巖方量總計約5 360 m3。

2 坡體結構分析

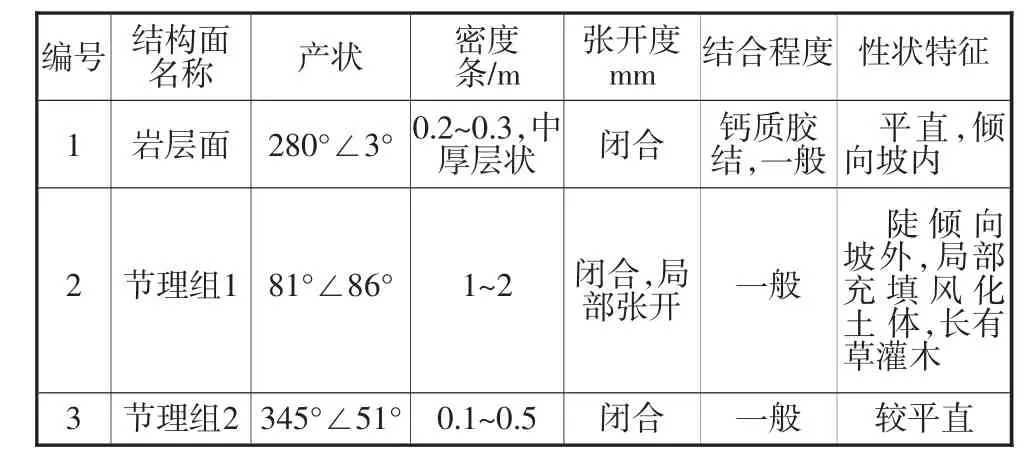

該段高邊坡危巖帶坡體物質組成主要為奧陶系上馬家溝組二段灰巖(O2S2),灰白色、淺褐紅色,微晶結構,中厚-厚層狀,屬堅硬巖,風化裂隙、卸荷裂隙較發育,中等風化-微風化,中等風化帶厚度約2.0~3.0 m。灰巖產狀水平狀,3組結構面在巖體中發育,分別是①巖層面:280°∠3°,中厚-厚層狀,傾向坡內;②節理組1:81°∠86°,節理面陡傾,與坡面近垂直;③節理組2:345°∠51°,方向傾向于坡內。這3組結構面組合將巖體切割成塊狀,局部已風化成碎塊狀,巖體呈塊(石)碎(石)狀鑲嵌結構,地形陡峻,呈懸崖峭壁。各組結構面特征見表1。

表1 邊坡巖體結構面特征一覽表

3 崩塌穩定性分析及評價

3.1 坡體宏觀變形特征

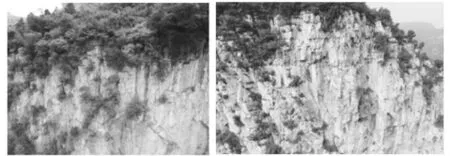

該段高陡巖質邊坡巖壁陡立且裸露,出露灰巖為堅硬巖,呈塊狀結構。據調查,邊坡整體穩定性較好,但巖壁表面危巖大面積分布,巖壁坡頂一定高度范圍內卸荷裂隙極為發育,坡頂卸荷拉張裂縫寬度最寬達0.2 m,見圖2,在降雨、地震動、植物根劈等作用下易發生危巖塊體的崩塌落石現象。自2015年以來,高陡巖坡均多次發生危巖崩落掉塊災害,砸壞路面、路基邊溝等設施,并且有逐年加重的趨勢。

圖2 巖體卸荷裂隙圖

3.2 崩塌形成機制分析

該邊坡坡度在73°~88°,部分坡面直立甚至內凹,臨空面開闊,從山頂到山腳高差為46.9~223.0 m,山高坡陡、懸崖峭壁,這為坡體崩塌災害的發生提供了良好的地形條件和動力條件。山體基巖主要以奧陶系灰巖為主,巖體受3組結構面切割,呈塊裂狀結構,總體為反向坡,發育外傾節理裂隙面。由于經受風化、卸荷作用,裂隙發育,巖體較破碎,這為崩塌落石的形成提供了主要物質來源。

受長期風化、卸荷及植物根劈作用影響,坡體表層較破碎的危巖塊體不斷被松動,裂隙面擴大,逐漸由穩定狀態向極限平衡狀態轉變,并沿坡體中優勢結構面或結構組合面發生變形,出現崩塌、落石現象;同時受卸荷作用,坡體中原處于三向應力狀態的巖土體變為雙向應力、單向應力狀態,應力平衡破壞后,在坡頂一定距離形成卸荷裂縫和巖土體松動帶。危巖塊體脫離母體后或發生自由落體運動,或沿巖坡面滾動、跳躍,有的被坡腳斜坡植被擋住,能量大大減少并慢慢停止下來,有的則躍過斜坡直沖坡腳,砸入坡腳公路路面及景觀走廊,嚴重影響公路的正常安全運行。

3.3 危巖帶的穩定性定性分析評價

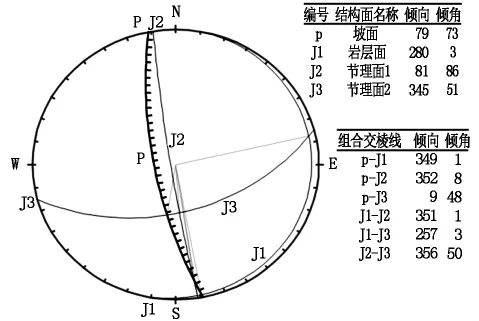

采用赤平投影法(上半球投影)結合現場地質測繪成果對危巖帶的穩定性進行定性分析。該高邊坡劃分為一個危巖帶(編號為WYD1),邊坡面產狀79°∠73°,坡體巖體主要發育3組結構面,分別為:①巖層面(J1):產狀為280°∠3°,呈現中厚-厚層狀,傾向邊坡內;②節理組1(J2):81°∠86°,節理面陡傾,與坡面近垂直;③節理組3(J3):345°∠51°,方向傾向于坡面。危巖帶赤平投影分析如圖3。

圖3 赤平投影分析結果圖

從圖3中可以看出,該邊坡屬于斜向坡,邊坡巖體產狀近似水平,但是巖層面的走向與邊坡面呈現大角度的相交,3組結構面發育于邊坡中,除巖層面近水平外,其他2組均為高角度節理面。根據繪制的赤平投影圖,對結構面進行兩兩組合分析,分析結果如下:

a)結構面J1與J2組合 J1與J2結構面的交點位于邊坡面投影弧的同一側,說明其組合交棱線傾向(351°)與邊坡傾向(79°)相對一致,其傾角(1°)遠小于邊坡角(73°),即交棱線在坡頂面斜坡上沒有出露點,不會切穿邊坡巖體,切割體屬于較穩定結構。

b)結構面J1與J3組合 J1與J3結構面的交點位于邊坡面投影弧相對的一面,說明其組合交棱線傾向(257°)與邊坡傾向(79°)相反,且傾角(3°)遠小于邊坡角(73°),結構面組合切割體為緩傾向坡內的穩定結構。

c)結構面J2與J3組合 J2與J3結構面的交點位于邊坡面投影弧的同一側,說明其組合交棱線傾向(356°)與邊坡傾向(79°)相對一致,傾角(50°)小于邊坡角(73°),結構面組合切割體屬于不穩定結構,易發生滑塌式破壞。交棱線位于結構面J2與J3傾向線之間,則J2與J3均為滑移面,交棱線為主滑線,其傾向(356°)為滑移方向。

綜上分析,可以看出由于2組結構面組合形成的切割體存在不穩定的結構,所以可以判斷該邊坡目前處于不穩定的狀態。根據野外對邊坡巖體結構的調查測繪成果,邊坡巖體由于4組結構面組合切割,巖體完整性較差,呈松散塊體結構,危巖塊體在降雨、冰雪凍脹、植物根劈、地震動等營力作用下,裂隙擴張,節理面結合情況變差,抗剪強度降低,會發生落石掉塊災害,其變形破壞模式為滑移式崩塌破壞類型。

3.4 危巖失穩破壞后的運動計算

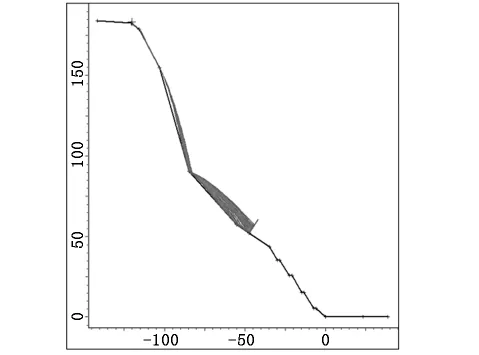

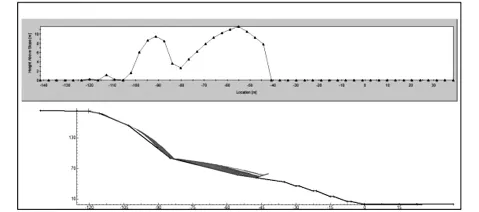

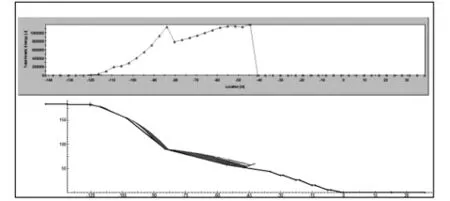

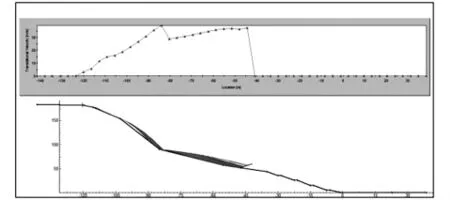

該邊坡危巖失穩運動計算采用加拿大Rocscience公司開發的RocFall軟件模擬危巖失穩產生的滾石災害的危害范圍和危害強度等特征[4-6]。計算時危巖體位置位于坡頂部位,其直徑依據調查成果取1.0~1.3 m,坡面巖體的法向回彈系數取0.4,切向回彈系數取0.86。其計算結果見表2,計算成果圖見圖4~圖7。

表2 危巖失穩破壞運動計算成果表

圖4 落石運動軌跡圖

圖5 落石最大彈跳高度包絡圖

圖6 落石最大沖擊能量包絡圖

圖7 落石最大平移速度包絡圖

通過對危巖體的穩定性定性分析與定量計算結果來看,危巖體的穩定系數小于防治工程安全系數,危巖帶穩定性欠佳,安全儲備不足。在風化侵蝕作用下,加之降水形成的裂隙水壓力和植物根劈的作用,巖體結構面的抗剪強度會下降,邊坡危巖體的穩定性將持續地降低,最終容易形成不同規模的危巖變形、墜落失穩等破壞。從各危巖體(帶)的變形破壞模式來看,大部分危巖塊體將發生墜落式、傾倒式破壞。巖體一旦失穩破壞,將會危及坡腳處晉濟高速公路的正常安全運行。

4 結論

晉濟高速公路沿線的地形高差大,邊坡高而且坡率較陡,加之地質條件復雜,構造較發育,因而危巖落石頻發,如何控制地質災害的發生是制約高速公路安全運營的關鍵難題。通過對晉濟高速K1071+250—K1071+450段高邊坡危巖的坡體結構分析、危巖穩定性評級及RocFall模擬計算,結果表明:

a)在對現場詳細調查的基礎上,該邊坡主要由風化裂隙、節理裂隙、卸荷裂隙較發育等形成危巖體;經穩定性分析,各危巖體的穩定系數小于防治工程安全系數,危巖帶的穩定性較差,隨著降雨、凍脹、地震和植物根劈作用,危巖塊體穩定性將下降而導致安全儲備不足,易發生失穩破壞。破壞模式主要表現為滑移式崩塌。

b)通過采用RocFall軟件對該段的危巖體進行穩定性數值計算,獲得本邊坡危巖體潛在的落石彈跳高度4.1 m,落石總能量1 198 kJ,最大平移速度達37.8 m/s,破壞性極大,為下部邊坡的防治設計提供數值依據。

c)建議加強危巖體治理前、中、后的變形監測巡視與監測預警工作。