濕潤-干燥交替循環條件下黃土邊坡內部變形研究

趙紫陽

(山西省交通科技研發有限公司黃土地區公路建設與養護技術交通行業重點實驗室,山西 太原 030032)

黃土地區獨特的氣候條件造就了黃土具有顯著的結構性和水敏性,在外在因素作用下黃土邊坡坡面經常出現剝落破壞,進一步引起坡體內部變形的發生和發展,嚴重時導致坡體穩定性降低,進而可觸發邊坡滑動破壞地質災害。引起剝落病害重要誘因的干濕交替作用對黃土的物理力學性質以及結構都有較大的影響,初始表現為表皮剝落破壞,隨時間延長破壞現象逐漸加劇,甚至發生邊坡失穩現象。研究巖土體在季節性干濕交替條件下的力學性質變化,對巖土體變形周期性和穩定性的預測預報,具有重要實際意義。

迄今,學者們針對干濕交替效應對巖土體邊坡產生的影響進行了探討。范紅英[1]針對黃土邊坡剝落的分布規律和影響因素進行了系統分析和總結;尹宏磊等[2]對干濕循環過程中邊坡參數變化及安定性進行了研究;龔壁衛等[3]對干燥-濕潤循環條件下膨脹土的吸力和強度變化規律開展了相關試驗研究;慕現杰和張小平[4]進行了拓寬改造工地現場膨脹土的干濕循環試驗研究;楊和平等[5]在有荷載條件下模擬了膨脹土干濕循環試驗得到其脹縮變形和強度的變化規律;劉義虎[6]等研究了膨脹土路基在積水、陰天、日照、降雨干濕循環作用下的破壞形式及水對膨脹土路基破壞作用機理;沈珠江和鄧剛[7]通過數值方法模擬了黏土在干濕過程中表面裂縫的形成-發展-閉合演化過程。鑒于對干濕交替下黃土邊坡坡體內部變形的研究較少,本文利用自主研發的模型試驗箱開展了濕潤-干燥交替循環黃土邊坡模型試驗,進一步闡述黃土邊坡在濕潤-干燥交替循環條件下的坡體內部變形演化規律。

1 模型試驗設計

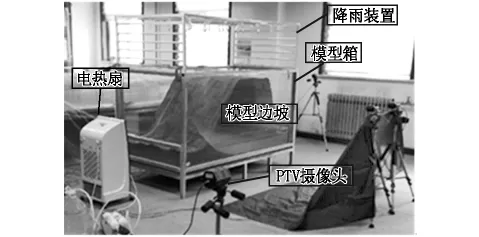

試驗模型箱如圖1所示,長、寬、高分別為2 m、1 m和1 m,底部由厚度為10 mm的4塊鋼板組成,四周由厚度為10 mm的鋼化玻璃構成,前后面采用尺寸為2 m×1 m的鋼化玻璃,左右面采用0.3 m×1 m的鋼化玻璃。降雨裝置設于模型箱正上方垂直高度為0.5 m的位置,采用電熱吹風扇模擬加熱干燥作用。

圖1 試驗模型箱

試驗中采集了邊坡現場黃土土樣,過2 mm直徑篩,模型邊坡設計為非對稱形式,左側坡高比為4∶1(陡坡),右側坡高比為4∶3(緩坡),采用分層壓實法制作模型邊坡。根據每層土的體積和壓實密度計算每層土的質量,將其裝入模型箱并整平表面,最后用振動器將土壓實到預定厚度,制作而成的模型邊坡如圖2所示。

圖2 模型邊坡

試驗土體物理性質如表1所示。制作模型邊坡過程中,通過向坡體內部植入分布式光纖監測邊坡內部土體變形特征,具體操作為距離試驗模型箱底部填土高度30 cm、50 cm、70 cm處,分別埋設分布式光纖并依次標記為H1、H2和H3,具體布設如圖3所示。

表1 邊坡土體物理性能

圖3 分布式光纖布設

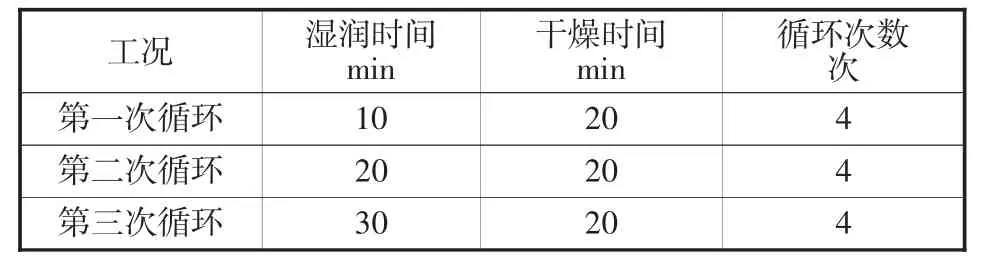

模型邊坡制作完成后靜置48 h以確保坡體內土體濕度和應力達到平衡,然后對模型邊坡進行濕潤-干燥交替循環作用,同時記錄土體光纖應變,直至邊坡破壞試驗結束。試驗中每個濕潤-干燥工況進行4次循環,在前一個工況的基礎上,進行下一個工況,具體試驗方案詳見表2,試驗共進行3個大循環,12個小循環。

表2 試驗工況表

2 試驗結果與分析

通過模型試驗獲得模型邊坡的應變時程曲線見圖4~圖6所示。

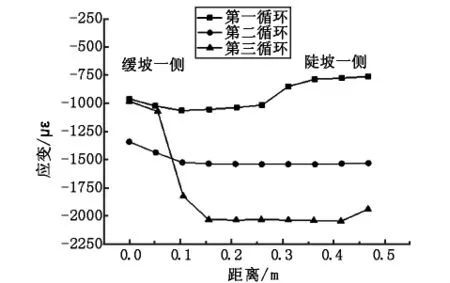

圖4 HL1分布式光纖變化規律

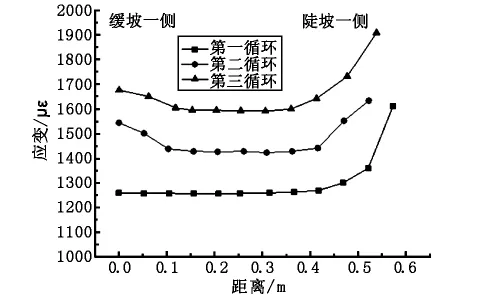

圖5 HL2分布式光纖變化規律

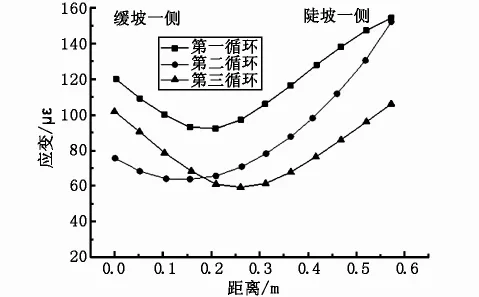

圖6 HL3分布式光纖變化規律

圖4表明從緩坡一側向陡坡一側,H1層的應變均為負值,說明此時H1層在干濕循環過程中由于土體的沉降承受較大壓應變。H1層緩坡一側的壓應變較陡坡一側小,這是因為緩坡上面土體相對較少。隨時間的延長,干濕循環過程中此處的應變呈波動性變化,降雨后土體自重增加從而承受較大壓應變,隨水分不斷蒸發,土體壓應變又發生減小的現象,通過觀察最后幾次干濕循環可發現,此時干濕循環帶來的應變變化幅度值已縮小到一定范圍(-500~-750之間),進一步證明經干濕循環后,土體固結趨于穩定,距離坡面越深的土體遭受外界濕潤-干燥循環的影響越弱。

圖5顯示從緩坡一側向陡坡一側,H2層的應變在干濕循環起始階段逐漸增大,表明此時間段陡坡內的坡腳應變變化相對于緩坡較大,緩坡一側的應變為負即為壓應變,表明緩坡一側在H2層主要受到上覆荷載作用,陡坡一側應變為拉應變,表明陡坡一側出現較大沿坡面的拉應力,分析可能是由于陡坡在滲透力和重力作用下發生向下滑動趨勢而引起的。隨時間的推移,從緩坡一側向陡坡一側,H2層的應變整體上都逐漸增加且兩側坡面部位的應變均有較大幅度提升,表明此時緩坡和陡坡均有向下滑動的趨勢或已經發生滑動,在兩側的拉力作用下,坡體中間也出現了拉應變。

圖6表明從緩坡一側向陡坡一側,H3層的應變在干濕循環起始階段逐漸增大,表明陡坡坡腳應力變化相對于緩坡較大,但兩側應變仍為壓應變,這是上覆荷載作用的結果。隨著時間的推移,從緩坡一側向陡坡一側H3層的應變發生先減小再增大的現象,說明兩側坡腳處由于剪切作用均出現了較大應變,在坡體中間部位仍為負應變,表明坡體中間部位受循環干濕的影響較小,主要承重為上覆土體的自重。

3 結論

通過開展濕潤-干燥交替環境下黃土邊坡室內模型試驗,得到以下主要結論:

a)干濕循環的次數和幅度對邊坡內部變形量和變形區域深度具有重要影響。

b)相較于H1和H2層,總體上H3層的應變更小。

c)通過對比不同深度處邊坡內部土體的應變發展規律,揭示了濕潤-干燥交替環境中隨深度的增加,邊坡內部土體承受上覆荷載影響增大,而受兩側邊坡滑動的影響減小。