民族聲樂技巧在越劇演唱中的運用研究

陳丹丹

摘要:作為我國最優秀的戲曲表演藝術之一,越劇一直頗受觀眾喜愛。越劇演唱是越劇的核心要素,一直以來,越劇演員都非常注重發聲技巧,以期延長演唱壽命,提升音質。民族聲樂技巧與越劇演唱有許多相似之處,值得越劇演員學習借鑒。本文從兩者的關系出發,分析學習民族聲樂技巧的意義和具體運用,以期為越劇演員和愛好者提供更廣闊的學習視角。

關鍵詞:越劇? 民族聲樂? 發聲

中圖分類號:J805??文獻標識碼:A? ?文章編號:1008-3359(2021)19-0147-03

一、民族聲樂與越劇演唱

民族聲樂藝術,經過幾十年的發展歷程,有了自己專屬的演唱形態,形成了具有科學性、民族性、藝術性和時代精神特征的演唱方法。

越劇是一門集多種藝術形式、藝術手段于一身的傳統戲曲藝術。越劇的誕生可追溯至清末,自形成起,越劇藝人一直積極探索發展之路,不斷向京劇、川劇、昆劇等學習唱腔技巧,結合嵊州、上海等地方言、民間小調,逐漸形成獨具特色的流派唱腔。盡管形成歷史較短,但在摸索中逐漸完善了流派唱腔。

兩者在發展初始有許多相同點,越劇唱腔早期發展離不開發源地民間歌曲的滋潤,而民族聲樂曲調中如《采茶舞曲》等也頗具越劇韻味,在音色、咽腔習慣上也有許多類似之處。20世紀中后期,民族聲樂不斷借鑒西方發聲技巧,演唱技巧得到進一步發展。越劇演唱也在不斷學習與提高,作為本就年輕開放的越劇而言,向民族聲樂學習更多的技巧,有利于越劇發聲得到更好的發展。

二、越劇演唱發展軌跡

從演唱技藝來看,早期越劇演員對發聲技巧并無研究,從純粹說唱到加入簡單動作進行“舞臺”表演,老一輩越劇演員更注重通過自身表演來講述故事,表演真切生動,唱詞清晰干凈。演唱音區基本集中在中聲區,大部分用真聲演唱,根據個人音色及嗓音條件區分出不同行當,沒有統一的發聲技巧,千人千面,呼吸、共鳴、混聲情況都有差異。越劇屬于民間自身發展而來的新式戲曲形式,并不屬于中國傳統四大聲腔體系。早期發聲方面也沒有形成完整的、系統的、行之有效的理論,因此老一輩優秀越劇演員中出現嗓音問題的也較多,在一份《上海耳鼻喉科醫院第一次檢查情況》表上,就記錄了當年演員們的聲帶情況。如王文娟、呂瑞英、金采風、筱春芳、范瑞娟,就分別有“聲帶閉合不緊”“聲帶后部不緊”“聲帶邊緣不整齊”“發炎”“聲帶不平滑”等問題。20世紀中期,他們嗓音的不良反映嚴重影響了越劇演唱的整體水平和質量。通過早期越劇演員的音像資料,也可看出其聲音質量隨著年齡增加而逐漸變差的跡象。

經過對早期越劇演員演唱習慣的研究發現,旦角音色較纖細,音域不寬,主要旋律集中在十度以內演唱,如戚雅仙、袁雪芬等音域跨度都比較小,即使學習了一些發聲技巧的傅全香,音域雖有擴大,但d2以上音區仍舊以假聲為主,喉頭處在高于靜止狀態的位置,發聲時喉腔明顯縮小,聲道較窄、較淺,聲音位置比較靠前,明亮單薄,輕柔婉轉且音量不大,缺乏泛音,演唱f2以上音高時會出現聲帶緊張導致的微顫。生角的音域相比旦角音域更窄,整體看來喉頭較放松,聲音位置在中后區,音色干凈醇厚,但在演唱情緒激烈的樂句時,音色差別較大,c2以上音區時咽壁變窄。20世紀后期,越劇演員漸漸意識到聲帶保養的重要性,開始向京劇、昆曲演員學習發聲及表演技巧。隨著人們對科學發聲的進一步認識,越劇演員也意識到良好的發聲狀態有益于提高演唱水平。

三、越劇演唱學習民族聲樂技巧的意義

(一)行當的科學把握

早期越劇演員為了體現行當特征,往往會做一些傷害聲帶的事,比如老生演員會通過破壞自己的嗓音來改變音色,短期內確實能達到音色變粗的目的,但無法持久,容易縮短演唱壽命,且影響之后的生活,可以通過民族聲樂學習,使各行當找到音色平衡點。女老生演員通過打開喉頭,抬高咽壁,并增加胸腔共鳴,加大音色的厚度;旦角演員通過抬軟腭、充分運用頭腔共鳴的方式使音色充分體現出來,演唱更加細膩柔美。

(二)音域的充分提高

越劇演員主要分為生、旦兩個行當,民族聲樂技巧的運用可以幫助越劇演員拓寬音域。生角演員往往以真聲演唱為主,中聲區音色飽滿扎實,但高聲區容易發虛。通過民族聲樂技巧的學習,以橫膈膜為發力點,氣息深穩,喉頭打開;中聲區過渡到高音時,胸腔共鳴比例逐漸減少,帶動頭腔,高音更有力度,保證中聲區過渡到高聲區沒有間隙且音色和諧穩定。越劇旦角音域較生角略高,近幾年來,越劇旦角的演唱水平更是日益提高,運用民族聲樂技巧,可以保障喉頭穩定、音色委婉細膩,中聲區扎實,高音更具穿透力。

(三)嗓音的有效保護

無論是越劇專業演員還是業余越劇愛好者,或者是大學社團的越劇學習者,演唱過程中有效保護嗓音都是至關重要的。錯誤的發聲體系,容易引發聲帶疾病,影響演唱效果,對于越劇演員而言,不僅無法準確表達角色性格,更容易對嗓音造成不可逆的損傷。通過民族聲樂技巧的學習,可以合理認識發聲體系,有效保護發聲器官,巧妙運用發聲技巧進行角色表達,為觀眾帶來全方位的欣賞體驗。

四、民族聲樂在越劇演唱中的具體運用

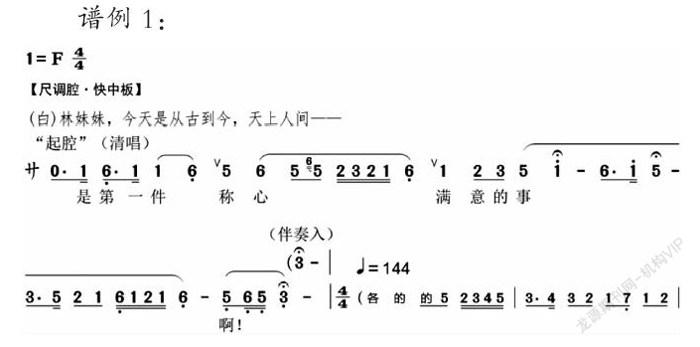

(一)行腔

聲樂演唱中出現和諧悅耳的聲音效果,是由于唱腔內部音高、力度、音色等音成分的節律性變化造就的。民族唱法講究潤腔手法,演唱過程中注重樂句強弱對比、抑揚頓挫,可以顯著提升聲樂演唱的韻味和完整性。越劇行腔不僅需要通過唱腔內部音高、力度、音色等音樂成分的節律性變化,體驗人物性格人物情感、情緒的變化,為觀眾通過想象和聯想來探索、體會人物思想感情提供了有益的啟示,更需要充分依據個人對劇情、曲譜的理解,充滿情感的演唱,這樣才能讓觀眾通過想象和聯想體會、感悟到那種潛藏在表面樂音旋律之下的人物情感和氣度,引發深層次的共鳴。如《紅樓夢》中賈寶玉的唱段“合不攏笑口把喜訊接”,唱段開頭,由念白引出清唱散板起腔“是第一件稱心滿意的事啊”,11個字,37個音符,力度弱-強-弱-強兩次起伏,符點與倚音的裝飾,使這一個樂句充滿了韻味,也將賈寶玉的欣喜之情充分表露出來。同時,樂句最高音達到#F,行腔時需要充分的情緒支持,才能使高音處的情感飽滿,給予觀眾最直接的聽覺刺激。