縱任奔逸的草書

日常需要寫字的時候越來越多,人們在書寫時自然會想要寫得更快、更簡單,規范工整的隸書逐漸向灑脫、簡易轉變,于是草書出現了。最初的草書就是隸書的草寫體。

草書分為章草和今草。宋代《宣和書譜》中解釋,章草誕生于漢章帝時候,所以得名,后世學者分析這種說法不太準確,認為“章”是有規矩、有法度的意思。章草保留了隸書突出長橫等某些特征,看似率意隨性,但每個字都有相對統一和約定俗成的原則,每個字之間是獨立的,只是筆畫之間有連貫。

到了東漢末年,由書法家張芝發展,消除了隸書的波磔痕跡,筆意流暢連綿,形成今草。

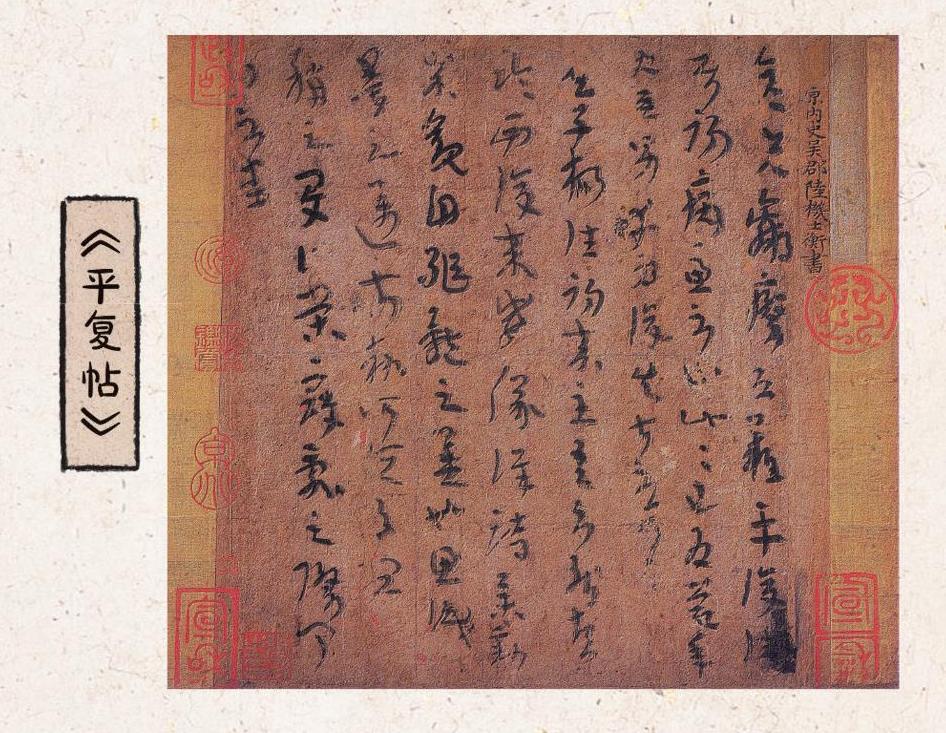

《平復帖》

晉代陸機的《平復帖》是現存年代最早的章草真跡,收藏在北京故宮博物院中,共9行84字,用禿筆寫在麻紙之上,墨色微綠,古意斑駁,許多字已經很難辨認了。

陸機是西晉吳郡人,當過平原內史,所以后人也稱他為“陸平原”,他的書法代表了吳地的風格,但他本身是大名鼎鼎的文學家,曾經閉門十年學習,書法只是他的業余愛好。

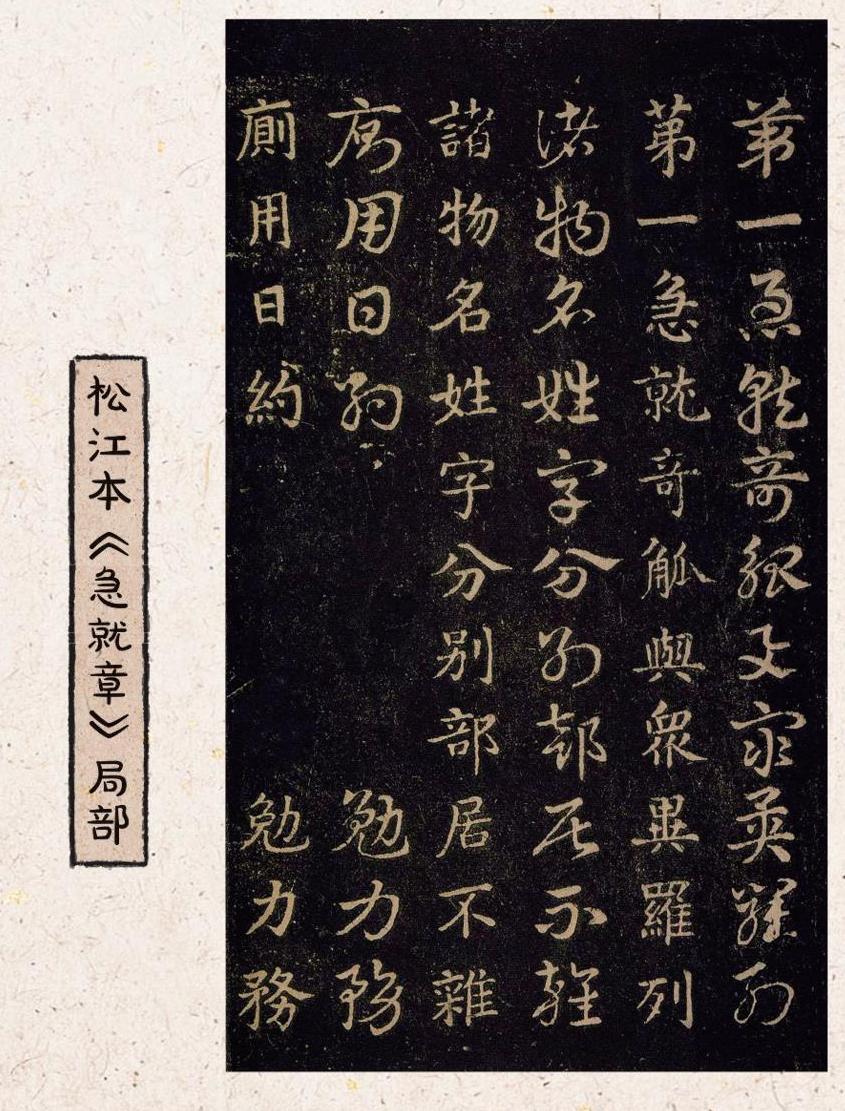

《急就章》

《急就章》是漢代兒童啟蒙讀物,因篇首有“急就”二字而得名,內容涉及姓氏、禮樂、職官等許多方面,文字沒有重復,是漢代至唐代小朋友們的主要識字教材。三國時期的書法家皇象所書寫的《急就章》是章草的代表。

我們現在看到的《急就章》局部圖是松江拓本,其中章草一行、楷書一行,兩種字體相間,可以從中看到漢字書寫向楷書過渡的面目。

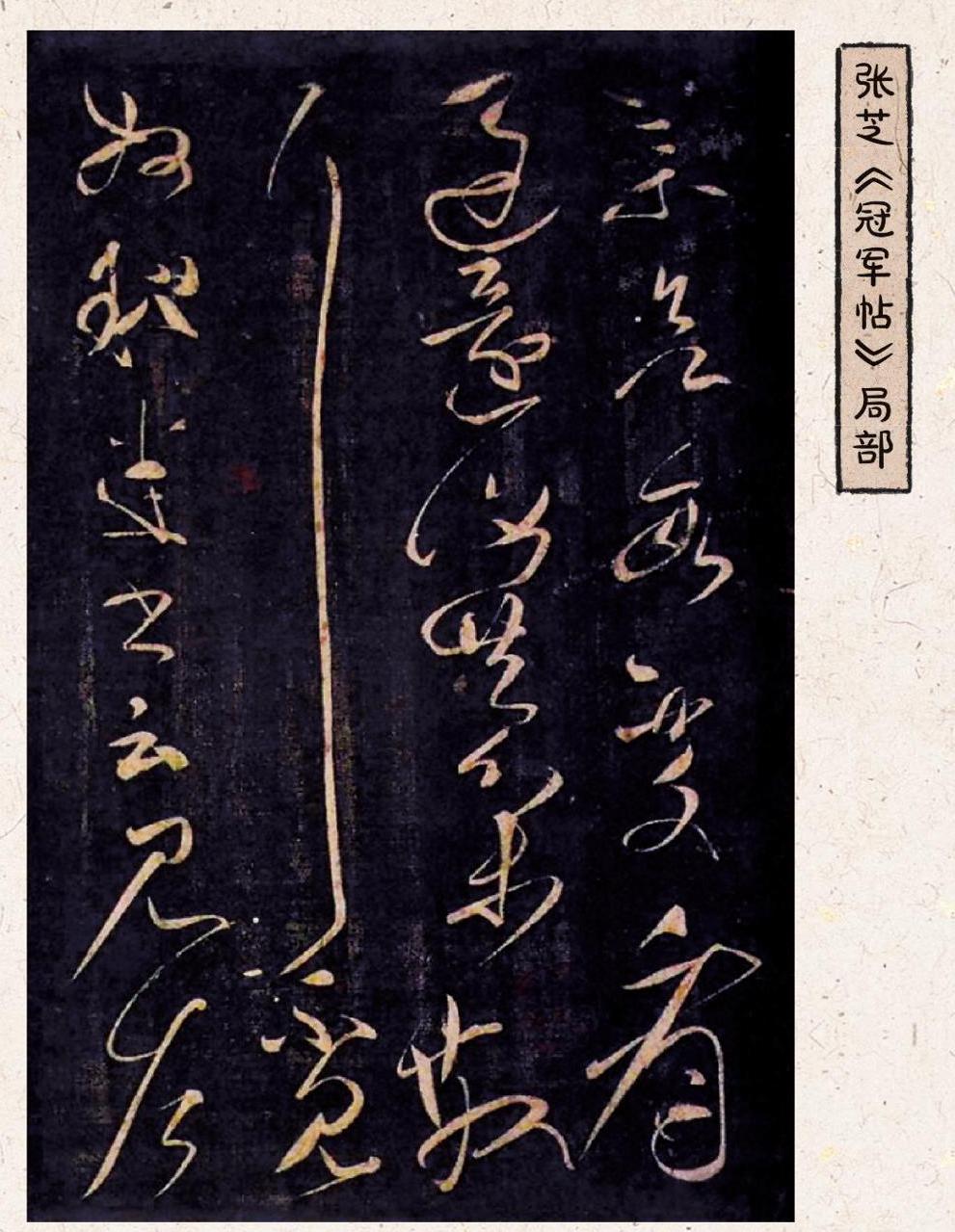

草圣張芝

張芝字伯英,敦煌人,有才又有品,朝廷請他去做官,他拒辭不去,因此被人們尊敬地稱為“張有道”。張芝早年拜崔瑗(yuàn)、杜度為師學習章草,因為寫得太好,有“青出于藍而勝于藍”的美譽,后來自己創制了今草。

張芝習字非常刻苦,平時總是離不開筆硯,寫字就是他生活的一部分,而且可能是最重要的部分。那時紙張很緊俏,如果家里有新衣服新布料,他必會先拿來寫字。臨池寫字的時候,池水都寫黑了。張芝最擅長草書,人們形容他的草書就像長虹飲于山澗、晚霞浮于水邊,他的書法作品紛紛被世人當寶貝一樣珍藏,寸紙不棄,時人尊他為“草圣”。

“二王”與草書

晉代王羲之和王獻之父子,是我國極具影響力,成就極高的書法家,他們是今草的代表人物,被后人合稱“二王”。他們的草書師法草圣張芝,但又推陳出新、獨樹一幟,進一步革新和發展了草書藝術。王羲之的《遠宦帖》《行穰(ráng)帖》,王獻之的《鴨頭丸帖》《中秋帖》都是今草的精品之作。

智永和尚和《真草千字文》

隋朝的智永和尚是王羲之的第七代孫,相傳他出家后,在寺廟中苦練草書二十年。他晚年時,以當時的識字課本《千文字》為內容,書寫了《真草千字文》八百多本,并分別施舍給浙東的各家寺廟,便于初學者誦讀、識字。因為求書者眾多,絡繹不絕,寺廟的門檻都被踏爛了,不得不用鐵皮裹上,人稱“鐵門檻”。

“顛張醉素”與狂草

盛唐時期,草書進一步發展,形成了更加豪放的狂草。著名的狂草書家有張旭和懷素,他們癲狂豪放,被后人合稱為“顛張醉素”。舊時“顛”字同“癲”。

張旭

張旭是蘇州人,做過官。傳說他在做官時有位老人拿著簡札求判決,但案子判完沒過兩三天又來。張旭不高興,癲狂勁兒上來了,就問人家要干嗎。那老人解釋說,只是想用這種方法得到張旭的字拿回家收藏。

張旭愛喝酒,喝完便大書特書,甚至有一次用頭發蘸著墨汁寫字,而往往這樣寫出來的草書神奇美妙,被稱為“狂草”或“顛草”。其實他的狂草在縱橫奔放中有規矩,正是所謂“張顛不顛”。

懷素

懷素和尚是玄奘(zàng)法師的門人,有一個詞形容他精意于書法,叫“禿筆成冢(zhǒng)”——被他寫沒毛的筆都能堆成個墳頭了。還有傳說他為了練字種了大片的芭蕉樹,芭蕉葉子寬大,專門用來練字。