從隱喻認知視角看《老子》《莊子》中“水”概念的內涵

張煊光

《老子》《莊子》中“言道”的方式,事實上是一個隱喻化的過程。張洪興指出:“莊子……不直接言道,而是借人、借物、借事以言道。”陳鼓應認為,“道”只是老子預設的概念上的存在而已。為了準確地表述有關“道”的諸種觀點,兩書使用了許多概念作為始源域來構建隱喻,“水”概念就是其中的一類。

一、《老子》《莊子》中的“水”與“水容器”家族

(一)書中的“水”家族

家族相似性理論認為,一個家族的成員都有相似之處,但彼此的相似情況和程度不一樣。同一家族里,中心成員確定而清楚,越靠近邊緣的成員越模糊。基于這樣的視角,我們可以歸納出《老子》和《莊子》中的“水”家族。其核心成員是“水”,比如“上善若水”。水可化為氣態,行云成雨,又名“甘露”,如“天地相合,以降甘露”。同時,水可轉化為固態的冰,如“今吾朝受命而夕飲冰”。

(二)自然里的“水容器”家族

水在容器中有了界限,成了相對意義上的封閉事物,大自然中存在一個“水容器”家族。其中,小者有“井”“泉”,如“甘井先竭”;深者有“淵”,如“魚不可脫于淵”;長流者有“河”“川”“江”,如“夫谷虛而川竭”;浩瀚者有“冥”“海”“江海”,如“觀于大海”;居于郊野者有“澤”“藪澤”“大澤”,如“逃于大澤”。

二、隱喻認知理論及其相似性基礎

(一)隱喻的認知界定

傳統意義上的隱喻被定位為一種修辭現象。自喬治·萊考夫以來,越來越多的學者傾向于把隱喻看作是人類的認知現象。如王文斌在《隱喻的認知構建與解讀》中說道:“隱喻是人類借助對客觀世界某一領域的認知來詮釋或解讀另一領域的認知。”而王寅進一步指出,始源域一般來說是“已知的、具體的、可見的”事物,目標域一般是“新知的、抽象的、不可見的”事物。

(二)相似性的類別與建構

始源域與目標域之間的相似性,是隱喻賴以存在的基礎。對于相似性的類別問題,學者各有自己的答案。王文斌將其分為“物理相似性”和“心理相似性”,相當于“形似”與“神似”,并指出它們都是“施喻者感知的結果”。由此可知,有些相似性是主觀加之于客觀的,但這并不意味著人們可以隨意創造兩種事物的共同特征。比如,“今吾朝受命而夕飲冰,我其內熱與”。我們身體燥熱時需要吃冷的食物降溫;而當我們為某事所困,在所謂“內熱”的狀態下時,也需要想辦法鎮靜下來,使精神上的“熱”退去。可見,用“飲冰”隱喻“使……冷靜”之所以能夠成立,是因為它們的相似性建立于人們的普遍經驗之上。

王文斌將兩種事物之間的相似性描述成一個“類比、判斷、推理”的過程,即施喻者通過比較兩事物屬性的相似點,將始源域和目標域連接起來;接著判斷、認定它們的相似性是正確的;然后以推理的思維方式對兩者間的相似性進行沖洗整合,舍棄掉差異,抽象出共性。同時,相似性的建構還將社會常規知識、人生經驗記憶作為它的助力。這與萊考夫“認知原則包含人類經驗、感知選擇和文化偏好”的觀點具有一致性,可作為我們分析《老子》《莊子》中“水”概念內涵的理論參考。

三、基于隱喻認知的“水”概念的內涵分析

“水”的屬性特征可歸納為四個:流動性、無定形、溶解性、可載物。

(一)水性流動

1.由“水流不絕”到“運動不止”

其動若水,其靜若鏡,其應若響。

且跖之為人也,心如涌泉,意如飄風。

這兩例的核心概念都是遵循一定路徑的“動”。“其動若水”是人體的位移,可以用肉眼觀察到。“心如涌泉”則是抽象意義上的移動,實際上是一種空間隱喻,指向“想法”的位移,即心中的想法數量多、變化快,產生了多個由起點(想法產生)到終點(想法結束或進一步變化)的位移。

2.由“水流低處”到“貴謙居下”

江海之所以能為百谷王者,以其善下之,故能為百谷王。

例句集中反映了老子“以下勝上”的政治理念。依據意象圖式理論,“百谷”之于“江海”,正是空間概念中的“上”之于“下”。李文莉認為,“越接近空間概念的圖式越容易被映射到其他領域中去”。當“上—下”圖式運用到政治中時,實力強、地位高的一方可比附為“上”,實力弱、地位低的另一方可比附為“下”。而哲學層面的“百谷”之于“江海”,卻是“下”之于“上”,貌似違反了隱喻認知的自恰性原則。為了解決這一矛盾,老子提出“以其善下之”,表達出“貴謙居下”的主張,實現了認知上的平衡。

3.由“水能匯聚”到“兼容并包”

譬道之在天下,猶川谷之于江海。

例句實際上為倒文,陳鼓應認為當“以江海譬道,以川谷譬天下萬物”,即用“川谷歸附江海”映射“萬物歸附大道”。這表現出“路徑”模式,一端為匯聚的起點,另一端為匯聚的終點。水的容量與體積在匯聚前后不等,即匯聚“路徑”的起點小于終點,而萬物歸附“大道”的路徑亦如此。

4.由“水能充盈”到“物極必反”

水的“充盈性”要想實現,需要有一個“容器”隱喻模式作為前提條件,即只有容器中的水才會有“滿”與“不滿”的分別。《老子》通過一對反義詞來展現水的“充盈性”。

曲則全,枉則直;洼則盈,敝則新;少則得,多則惑。是以圣人抱一為天下式。

廖揚敏在《〈老子〉反義詞研究》中指出,此處“盈”當作“滿溢”講,“洼則盈”可作“大盈若洼”解,“洼”用如“空虛”,與“盈”的“滿溢”義構成言語反義詞……極其形象地表達了“物極必反”的道理。單就“洼則盈”而言,表達的是“極度空虛則滿溢”的哲學觀點。兩者體現了“容器”模式,都是在一定封閉的界限內由少到多的過程。

(二)水無定形

1.由“水能攻堅”到“柔能克剛”

由于沒有固定的形狀,水的密度小于大部分金屬、礦物。老子通過細致長遠的觀察,發現了如下現象。

天下莫柔弱于水,而攻堅強者莫之能勝,以其無以易之。

他通過“水”概念構建隱喻,是為了表述“柔弱勝剛強”的主張。這一隱喻之所以能夠成立,是因為它們都有共同的“戰爭隱喻”模式。謝菁在論證中醫語言里“疾病是戰爭”的概念時,將表達外邪干犯的“攻、傷、犯、擾”等詞匯作為論據。同樣,所謂“水能攻堅”,“攻”是戰爭的方式,“水”與其他“堅硬”的事物分別為戰爭雙方,“莫之能勝”是戰爭的結果。所謂“柔能克剛”,“克”既是戰爭的方式,又是戰爭的結果,即“柔”的一方以壓倒性的戰斗攻克了“剛”的另一方。由此,我們看到這兩個戰爭隱喻的對陣雙方、最終結果等都是一一對應的,其相似性不言而喻。

2.由“大遠小近”到“重生輕利”

“重生輕利”的思想可見于《莊子》,如:

中山公子牟謂瞻子曰:“身在江海之上,心居乎魏闕之下,奈何?”瞻子曰:“重生。重生則利輕。”

在這里,作者建構了兩組隱喻。其一是用“江海”映射“自然”,居于江海之上即為“重生”,順應自然天性。其二是用“魏闕”映射“名利”,心不在魏闕之下則是“輕利”,遠離后天名利。這兩組隱喻對后世的影響較大,特別是“江海”,萬方在《“江湖”漫議》中就認為它多“出現在遠離廟堂政治的話語中”。

那么,“江海”何以能夠表達“遠離政治的隱居之所”呢?梅莉指出:“《山海經》中,亦可見以‘中山經’為中心的‘海內’和依次向外擴展的‘海內’‘大荒’三個層次的地理世界。”古人在認知大陸與海洋的方位關系時,運用了空間上的“中心—邊緣”圖式。另外,“江”專指長江,對于以北方為經濟政治中心的先秦時代而言處于偏遠之地。我國古代政治上曾經實施過“畿服制”,“由‘中心—邊緣’所組成的等級差序的政治地理結構應該是存在的”。而江、海之地距離政治中心甚遠,自然遠離“廟堂之高”;地理空間與政治視域中都有了“中心—邊緣”圖式,構成了二者的相似性。

(三)水性溶解

土壤中的成分若溶于水,則為“清水”;若不溶或超出水的溶解度,則變為“濁水”。礦物中的成分以一定恰當的比例溶于水,則浮現甜味,稱為“甘水”;若不在這個比例區間內,則寡淡無味,是為“淡水”。

1.由“可清可濁”到“動靜相生”

孰能濁以靜之徐清,孰能安以動之徐生。保此道者不欲盈。夫唯不盈,故能蔽而新成。

陳鼓應說:“‘濁’和‘清’對立,‘安’(靜)和‘生’(動)對立,一是說明動極而靜的生命活動過程,一是說明靜極而動的生命活動過程。”概括出“動靜相生”的哲學內涵。而這一隱喻之所以能夠成立,是因為“濁—清”與“安—生”之間有共同的“連接”意象圖式。

高亞楠認為日常生活中的事物之間能夠構建連接的關系,“可抽象概括為事物A與事物B相連”,即連接圖式。王宇則指出了事件中的連接關系,即“人們認知域里關于前提、結論及它們之間連接的一種連接圖式”。正是由于“水濁”的前提,才會有靜下來使之變清的舉動;只有先有“安定”的背景,才能顯示出“動之徐生”的變化,都符合事件中連接關系的界定。

2.由“可甘可淡”到“全性保真”

直木先伐,甘井先竭。

“甘井先竭”符合“井水甘洌(前提),就會被爭著飲用直至枯竭(結論)”的連接圖式,用來映射“才德外露(前提),就容易招致禍患(結論)”的觀點。

兩個例句都有“取淡舍甘”的傾向,表達了道家“全性保真”的主張。馮友蘭認為,“《莊子》中亦有許多處講‘全形葆真,不以物累形’之說……對于別人的無用,正是對于它的大用”。水之甘甜、人之才德,更為世人所愛;殊不知水之寡淡、人之無用,才是真正的長久;只有“取淡舍甘”,才能真正達到“全性保真”的境界。

(四)水可載物

夫水行莫如用舟,而陸行莫如用車。以舟之可行于水也而求推之于陸,則沒世不行尋常。古今非水陸與?周魯非舟車與?今蘄行周于魯,是猶推舟于陸也!

舟之浮于水上,車之行于路上,在空間中符合“上—下”圖式,并且它們的對應關系非常牢固,若舟之于路、車之于水,則違背了“人類經驗”的認知原則,那么“上—下”圖式就不能成立。例句中比較了周朝和魯國的制度,周制產生在魯制前面,周朝制度建立在彼時代的社會基礎之上,魯國制度產生于魯國此時代的國情之上,這樣就形成了政治領域一一對應的“上—下”圖式。由周到魯,社會發生的變化就好比是水面變成陸地,相應地,人們的交通工具也應由舟變成車。作者運用該圖式隱喻了道家“貴時主變”的主張。

四、結語

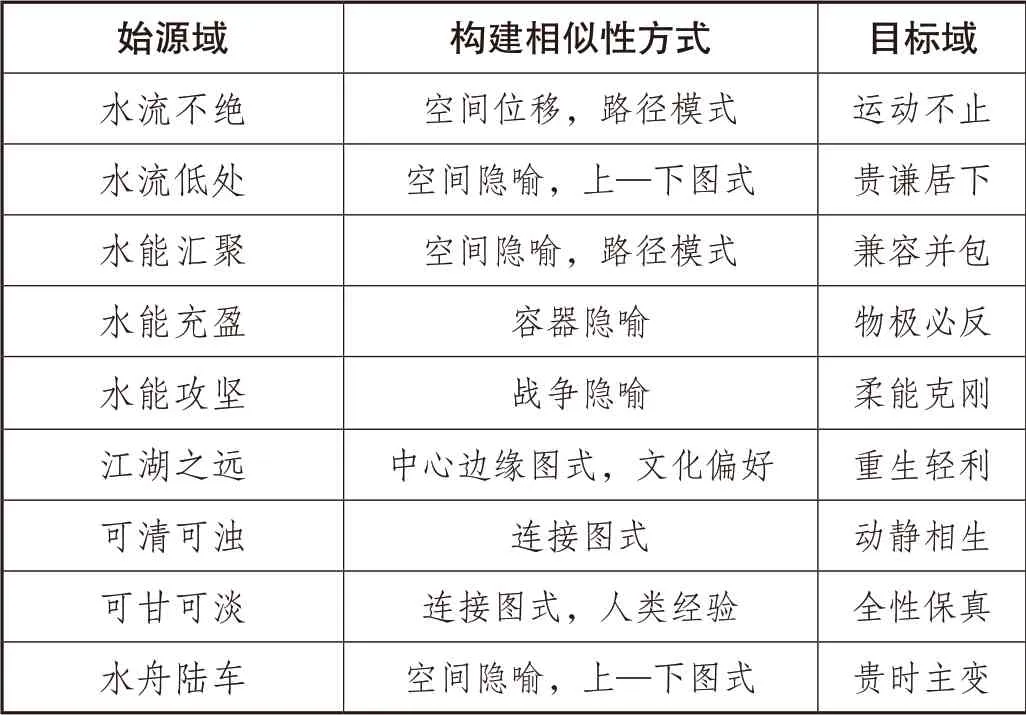

王文斌認為,“語言是隱喻的一種表象,隱潛于這一表象背后的是一種深刻而復雜的人類思維行為”。通過本文的分析,相信此言不虛。兩部著作或用類比譬況,或用寓言故事,或以潛在的意象圖式構建了諸多隱喻。老莊之美,不只美在隱喻,更美在隱喻背后深邃的道家思想。因此,所謂“水”概念的內涵分析,實質上是關于“水”概念隱喻認知中目標域的探討。同時,書中構建隱喻的方式方法也是值得我們注意的。為了更簡約直觀,我們可以將《老子》和《莊子》中“水”及其相關概念的隱喻認知總結如下:

“水”及其相關概念的隱喻認知總結