影視劇中方言的語言形象研究

王莉?qū)? 潘瑩瑩

提 要 對近10多年來400部方言影視劇從類型、所用方言品種和年度分布3個角度進(jìn)行梳理歸納,并對劇中620個方言使用者的社會變量進(jìn)行分析,結(jié)果顯示:粵方言、西南官話、中原官話以及東北官話在方言影視劇中獲得了較為充分的運用和展現(xiàn),成為文藝創(chuàng)作重要的語言資源;自2016年起,方言影視劇的創(chuàng)作量增加,社會評價提升,經(jīng)濟(jì)價值顯著;影視劇中方言使用者的社會特征體現(xiàn)為“中年”“男性”“體力工作者”“文化水平不高”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)”和“富有喜劇色彩”;上述因素共同建構(gòu)了當(dāng)前方言在影視劇中的語言形象。語言形象的塑造傳播必須以維護(hù)國家通用語言文字的主體地位為前提;同時,從利于保護(hù)傳承方言文化的角度來看,應(yīng)避免方言在影視劇中的語言形象過度標(biāo)簽化。

關(guān)鍵詞 語言形象;語言資源保護(hù);方言文化;影視劇

中圖分類號 H002 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 2096-1014(2021)06-0085-12

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20210607

Study of the Language Image of Dialects in Movies and TV Series

Wang Lining and Pan Yingying

Abstract Based on linguistic data selected from 400 movies and TV series, this article attempts to examine types, varieties, and time distribution of dialectal movies and TV series over the last decade or so and analyzes the social variables of 620 dialect users in these movies and TV series. The findings reveal that Cantonese, Southwest Mandarin, Zhongyuan Mandarin, and Northeast Mandarin are more frequently used than others in movies and TV series. These dialects have become important language resources being utilized for literary expression of local characteristics. Since 2016, the number of dialectal movies and TV series has increased significantly, and their social images have been improved, and their economic benefits have been attractive; the socio-economic status of dialect users is embodied in social factors such as “middle-aged”, “male”, “manual worker”, “l(fā)ow literacy”, “rural township” and “comedy”; these factors function as contributors in constructing the current language image of dialects in movies and TV series. The article argues that the creation and dissemination of language image must conform with maintaining the major status of the ‘National Commonly Used Language and Characters; at the same time, from the perspective of protecting and inheriting dialectal cultures, the language image of dialects in movies and TV series should be prevented from being stereotyped.

Keywords language image; protection of language resources; dialect culture; movies and TV series

一、引 言

(一)語言形象

語言形象的研究始于20世紀(jì)80年代,美國社會語言學(xué)家Shuy(1981)提出了“語言公眾形象”(public image of language)的概念,認(rèn)為報紙雜志等大眾媒體對語言變異所持的負(fù)面評價反映了語言的公眾形象。他認(rèn)為,要改善英語的語言公眾形象,須將語言變異視為資源而非缺陷,讓公眾知曉語言學(xué)家描寫、解釋語言變異并不是要破壞語言規(guī)則,而是要關(guān)注不同文體的語言變異以及重視語言變異對社會意義的建構(gòu)等。英國語言學(xué)家Jervis(1999)通過6篇相關(guān)文章討論了16~19世紀(jì)文獻(xiàn)里的德語語言形象,闡釋了德語在歐洲語言中的歷史地位、語言純粹主義在外來詞和詞匯隱喻里的表現(xiàn)以及德語母語者對法語、英語的語言態(tài)度等問題,指出德語母語者在發(fā)現(xiàn)并定義其周邊語言性質(zhì)的同時,也在塑造德語自身的語言形象。Lysaght(2009)以語言形象為研究視角,比較了愛爾蘭語和毛利語在電視節(jié)目中的使用傳播效果及其對少數(shù)族裔族群文化認(rèn)同的作用等。國內(nèi)學(xué)術(shù)界對語言形象的研究較少,李宇明(2015)對漢語傳播的國際形象開展研究,認(rèn)為影響語言國際形象的因素主要有3類,分別為語言所屬國家或民族的形象、語言本體結(jié)構(gòu)特點及其流通情況、人們對語言形象的塑造和傳播,“語言形象的塑造者主要是‘母語人或‘母語國,但也有‘外語人和‘外語國,一旦‘外語人‘外語國參與某語言的正面形象塑造,這種語言的國際傳播能量就會加倍增長。”

本文的“影視劇”指方言影視劇,即以方言為主要媒介語的影視作品,最常見的類型是方言電影和方言電視劇,這既是大眾傳媒中方言使用最集中的領(lǐng)域,也是社會大眾關(guān)注度最高、參與度最深的方言文化藝術(shù)產(chǎn)品。我們認(rèn)為,影視劇對方言品種的選擇及其使用頻率、方言影視劇的創(chuàng)作數(shù)量、傳播范圍和社會評價、影視劇中方言使用者的社會特征等因素,共同建構(gòu)了方言在影視劇中的語言形象,它體現(xiàn)了主流價值觀和大眾傳媒對方言和方言使用者的態(tài)度;同時,在大眾傳媒尤其是新媒體巨大傳播力的帶動下,方言的語言形象會影響社會大眾對方言的語言態(tài)度,并進(jìn)而對方言的使用、傳承和發(fā)展產(chǎn)生影響。

(二)影視劇方言使用問題研究概覽

關(guān)于影視劇的方言使用,最早引發(fā)討論的是“影視劇中能不能使用方言”。陳慶祜(1987)提出了“反對影視劇人物(特別是領(lǐng)袖人物)使用方言”的觀點;持不同意見者則認(rèn)為歷史人物可以使用帶有濃重方言特色的官話,因為“廣大觀眾還是樂于接受的,因為它符合人物的自身特點”(碣黎1992)。21世紀(jì)初,影視創(chuàng)作出現(xiàn)了“方言熱”,學(xué)者們認(rèn)為,由于方言具有陌生化效果和紀(jì)實性特點,又能產(chǎn)生喜劇效果,對影視創(chuàng)作具有獨特的價值和作用(汪靜茹2016);影視劇使用方言的優(yōu)勢在于貼近生活,能夠拉近劇情與觀眾之間的距離,還能更好地表達(dá)創(chuàng)作者的意蘊(yùn)、刻畫人物性格、再現(xiàn)歷史人物形象以及還原歷史真實;但也要注意因方言可懂度低、地域發(fā)展不平衡,可能會對信息傳播造成不利影響(金敘宏2017)。不過,“方言熱”也催生出了部分方言使用失范或濫用方言的失準(zhǔn)作品,為此,國家廣播電視總局分別于2005年10月、2009年7月發(fā)布《廣電總局關(guān)于進(jìn)一步重申電視劇使用規(guī)范語言的通知》《廣電總局辦公廳關(guān)于嚴(yán)格控制電視劇使用方言的通知》,對電視劇中的方言使用做出了明確的要求和規(guī)定,學(xué)者的關(guān)注重點也隨之轉(zhuǎn)移到“如何處理好影視中方言與普通話的關(guān)系”上來。大部分研究認(rèn)為,在遵守《國家通用語言文字法》和相關(guān)法規(guī)的前提下,影視劇中的方言使用有其出現(xiàn)的原因和存在的基礎(chǔ),這與普通話推廣普及并不矛盾;限制影視劇中的方言使用應(yīng)注意限制的“度”,可在雙語制的大框架下適當(dāng)允許方言影視劇和方言娛樂節(jié)目的播映;方言影視劇對語言規(guī)劃和語言政策的制定帶來新的思考,要統(tǒng)籌兼顧普通話推廣和方言文化傳承,促進(jìn)語言文化健康發(fā)展(參看張恒君2006;許小穎2009;王宇波,潘丹婷2021;等)。

隨著語言資源觀的興起和發(fā)展,近期研究認(rèn)為,方言是影視藝術(shù)創(chuàng)作所依賴的重要語言資源之一,要進(jìn)一步思考如何發(fā)揮好方言對影視創(chuàng)作的積極作用。《語言戰(zhàn)略研究》2021年第3期推出“語言跨界談:電影藝術(shù)家談?wù)Z言和語言生活”專欄,盧奇、劉之冰、郭凱敏3位電影藝術(shù)家分別討論了語言對影視形象塑造的創(chuàng)作心得,認(rèn)為:“影視藝術(shù)最忌諱虛假,從人物形象到語言的真實再現(xiàn),都是廣大觀眾所期待的。”“成功的語言塑造可以引發(fā)創(chuàng)作者和觀賞者之間強(qiáng)烈的藝術(shù)共鳴。”郭凱敏專門指出:“方言在影視作品的人物表現(xiàn)中起到重要的真實美學(xué)作用。影視作品那種一刀切的標(biāo)準(zhǔn)普通話是值得商榷的。”

可見,現(xiàn)有研究的重點多集中在討論影視劇中方言使用的政策依據(jù)、尺度標(biāo)準(zhǔn)、功能作用和藝術(shù)水平等方面,尚未見到從“語言形象”這一角度去關(guān)注影視劇中的方言使用問題的研究,也未見到全面梳理或系統(tǒng)總結(jié)方言影視劇類型、方言品種分布、方言使用者社會特征等問題的調(diào)查報告,更未能將影視劇中的方言使用狀況與語言資源保護(hù)問題結(jié)合起來開展研究。針對當(dāng)前研究的空白領(lǐng)域,本文以方言在影視劇中的語言形象為研究對象,描寫分析其類型、分布和主要特征,并從保護(hù)、傳承方言文化的角度出發(fā),對方言的語言形象塑造和傳播提出建議。

二、方言影視劇的類型和分布

(一)類型

本文從1905電影網(wǎng)、騰訊、愛奇藝、優(yōu)酷、嗶哩嗶哩(B站)、央視影音、芒果TV等各大視頻平臺上,搜集了從2009年1月至2021年8月共400部方言影視劇,包括電影262部、電視劇138部。從影視劇對方言的使用情況來看,可分為以下3種類型。

1.純方言型

指影視劇中基本上只使用方言,少用或不用普通話。共計66部,包括58部電影、8部電視劇。例如,電影《千頃澄碧的時代》(中原官話)、《無名之輩》(西南官話)、《羅曼蒂克消亡史》(吳方言)、《十八洞村》(湘方言),電視劇《外來媳婦本地郎》(粵方言)、《厝邊頭尾》(閩方言)等。

2.普-方多版型

指影視劇既制作了普通話版,也制作了方言版。共計259部,包括157部電影、102部電視劇。例如,電影《讓子彈飛》《熊出沒·原始時代》、電視劇《山海情》等。在該類型中,除了動畫電影《熊出沒·原始時代》制作了中原官話(河南方言、陜西方言2個版本)、西南官話(四川方言)、湘方言、粵方言版本外,其他各劇的方言版都限于1種主要方言。如果只看方言版,該類型與“純方言”型相同,是只以方言為媒介語的影視劇。

3.普-方同用型

指影視劇中根據(jù)不同的場景和人物設(shè)定,同時使用普通話與方言,劇中方言的使用時長約占全劇三分之一及其以上,對人物塑造、情節(jié)推進(jìn)起到了關(guān)鍵作用。共75部,包括47部電影、28部電視劇。例如,電影《山河故人》中的主要角色沈濤、張晉生、梁子使用晉方言交流;電視劇《裝臺》每一集都會使用中原官話交流。需要注意的是,如不以方言使用的時長作為考察條件,將只要使用了方言的影視劇都納入統(tǒng)計,那么“普-方同用”型的數(shù)量會大幅度提升,成為內(nèi)地方言影視劇最常見的類型。

(二)方言品種分布

表1反映了上述3類方言影視劇所使用的方言品種。其中,“方言品種”列先排北方方言,再排東南方言,內(nèi)部按照影視劇數(shù)量降序排列,灰色空格表示無此類型。如影視劇中多種方言共同使用且重要性彼此相當(dāng),則都納入相關(guān)的方言品種統(tǒng)計。例如,電影《我和我的祖國》中使用了北京官話、冀魯官話、中原官話、西南官話等方言,表1則將其分別計入上述4種官話的影視劇數(shù)里,所以北方方言影視劇總計147部,東南方言總計284部,二者相加為431,大于400。

從數(shù)量來看,近10多年來方言影視劇仍以粵方言劇占絕對優(yōu)勢,其總數(shù)為263部,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其他方言,與此前大眾對方言影視劇的認(rèn)識多限于“粵語劇”的印象保持一致。根據(jù)方言區(qū)劃標(biāo)準(zhǔn),粵方言內(nèi)部可分為廣府、四邑、高陽、吳化、勾漏、邕潯、欽廉等7個小片,目前只有以廣州、香港口音為代表的廣府片方言廣泛運用于影視創(chuàng)作中,這說明了粵方言影視劇的優(yōu)勢地位與廣府片方言所負(fù)載的經(jīng)濟(jì)、文化等社會因素密切相關(guān)。20世紀(jì)七八十年代,香港的經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展;改革開放后,香港流行文化向內(nèi)地傳播,其主要載體就是粵方言影視劇和粵方言流行歌曲,流行文化的傳播既加深了粵方言母語者對自身方言的認(rèn)同,也吸引了非粵方言母語者積極學(xué)習(xí)或使用粵方言,而大眾傳媒對粵方言流行文化也始終保持著親近感和好奇心,這是粵方言影視劇一直擁有廣泛受眾基礎(chǔ)的原因。除了粵方言,西南官話、東北官話和中原官話在影視劇中也較為活躍,各有48部、33部和33部;從方言人口來看,西南官話26 000萬人,中原官話18 648萬人,東北官話9802萬人,是目前我國最大的3種方言。官話通行區(qū)域較廣、使用人口多、可懂度高,在字幕的輔助下基本不會出現(xiàn)理解障礙。可見,除了經(jīng)濟(jì)和文化因素以外,方言的使用人數(shù)和可懂度也決定了其使用于影視劇的活躍度和媒體傳播力。

我們從表1里提取了27部社會評價和經(jīng)濟(jì)效益俱佳的方言電影,對這些電影所用方言的品種進(jìn)行了統(tǒng)計。其中,有14部電影制作了粵方言版,11部電影較多地使用了西南官話或制作了西南官話版,僅有2部電影使用了其他方言。由此觀之,粵方言、西南官話在方言電影創(chuàng)作上最為成功,這兩種方言在影視劇中的語言形象也最為豐滿,社會影響力較大。

從方言分布來看,263部粵方言影視劇中,256部來自香港,7部來自廣東;48部西南官話影視劇中,20部來自四川,其他28部來自貴州、重慶、湖北、云南4省;33部東北官話影視劇中,21部來自遼寧省(其余12部無法通過劇情判斷省份);33部中原官話影視劇則為陜西18部、河南14部、寧夏1部。因此,當(dāng)前以香港、四川、陜西、河南以及東北地區(qū)為背景的影視劇使用方言的可能性較大,相應(yīng)的是,上述地區(qū)的日常生活、風(fēng)土民情、地域特色能更充分地通過方言影視劇來呈現(xiàn)并傳播。

從影視劇的類型來看,“普-方多版”為當(dāng)前方言影視劇最常見的類型,總數(shù)達(dá)到259部;“普-方同用”次之,總數(shù)為75部;“純方言”僅有66部,是數(shù)量最少的一種類型。同時,無論在哪種類型里,電影使用方言的頻次都高于電視劇,這可能與國家廣播電視總局明確規(guī)定了電視劇中一般情況應(yīng)以普通話為主有關(guān)。

從方言品種與影視劇類型的對應(yīng)關(guān)系來看,粵方言與普通話的基礎(chǔ)方言差異很大,互通度較低,粵方言影視劇基本上只有“普-方多版”,即根據(jù)不同受眾的需求分別制作粵方言版和普通話版;而吳、閩、湘、贛、客等其他東南方言則較少出現(xiàn)在影視劇里。東南方言差異性大、可懂度低,對于北方方言區(qū)的人來說更是艱澀難懂,這導(dǎo)致大部分東南方言難以廣泛運用于方言影視劇。而北方方言很少出現(xiàn)“普-方多版”,與粵方言有著明顯的區(qū)別。其中,“普-方同用”數(shù)量最多,是內(nèi)地方言影視劇最為常見的類型,“純方言”型則多使用西南官話和中原官話。值得注意的是,自2019年起,《我和我的祖國》《我和我的家鄉(xiāng)》《八佰》《金剛川》4部備受關(guān)注的主旋律電影均使用了5種以上的方言,包括北京官話、冀魯官話、中原官話、西南官話、粵方言、吳方言、湘方言等類別,這是否代表著“多方言同用”正在成為新的創(chuàng)作方向和審美需求,可進(jìn)一步關(guān)注。

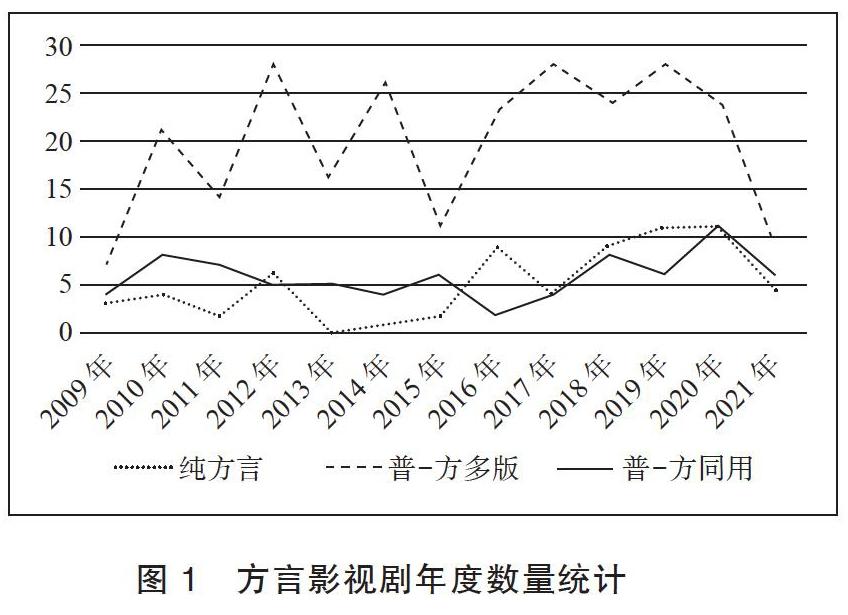

(三)時間分布

圖1反映了3類方言影視劇在各年度的數(shù)量分布情況。從影視劇數(shù)量看,2009~2015年上映播出的方言影視劇共計179部,年度數(shù)量呈現(xiàn)“多折線”分布,峰值為2012年,達(dá)到39部;自2015年后,各年度上映播出數(shù)量基本持平,2016~2021年共計221部,總數(shù)比前6年明顯增多。由此可見,自2016年開始,方言在影視劇中的使用逐漸增多。從類型來看,“普-方多版”在各年度里都是數(shù)量最多的一類,曲線分布范圍在其他兩種類型之上。其他兩種類型的分布基本持平,如前文第二節(jié)“(二)方言品種分布”所述,該類型的大部分影視劇都來自香港。

為便于觀察內(nèi)地方言影視劇的情況,我們將香港出品的“普-方多版”共計256部粵方言影視劇剔除,并做了重新分析,見圖2。“普-方多版”只在2010、2012、2015、2017、2019以及2021年出現(xiàn)過少量作品,與圖1的分布態(tài)勢明顯不同;而“普-方同用”每一年度都有一定數(shù)量分布,這是內(nèi)地方言影視劇最常見的類型。結(jié)合圖1來看,在2015年之前,方言影視劇以“普-方同用”略占優(yōu)勢;從2016年開始,“純方言”的數(shù)量明顯增多,特別是從2018年起,呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢,這似乎說明了“純方言”有望成為內(nèi)地方言影視劇的主要類型。

與此相關(guān)的是,自2016年起,出現(xiàn)了21部高口碑高收益的方言電影(在2015年以前,同等質(zhì)量的電影僅有7部),特別是從2018年開始,更是出現(xiàn)了8部票房收入超過10億元的方言電影。結(jié)合圖1、圖2方言影視劇的年度分布來看,說明了近年來社會大眾對方言影視劇的需求日益增加,方言作為文藝創(chuàng)作的重要語言資源的作用和價值也日益凸顯;另一方面,方言電影的口碑和市場向好,也說明方言影視劇受眾基礎(chǔ)廣泛,商品化、產(chǎn)業(yè)化的前景廣闊。上述要素既是當(dāng)前方言在影視劇中的語言形象的組成要素,也會進(jìn)一步增強(qiáng)語言形象的社會影響力。

三、影視劇中方言使用者的社會變量考察

我們從“純方言”66部、“普-方同用”75部影視劇中各提取了310個主要角色,共計620個人物形象,對其社會變量進(jìn)行統(tǒng)計分析,由此觀察當(dāng)前方言在影視劇中的語言形象。人物抽樣的原則為:只要是主要角色,且在大部分語境下都使用方言,即納入統(tǒng)計;反之,使用方言時短量少、無明顯身份信息或?qū)η楣?jié)推進(jìn)作用不顯著者,則不納入統(tǒng)計。此外,我們還從“普-方同用”的75部影視劇中提取了150個只使用普通話的主要角色,對其社會變量進(jìn)行考察,并與方言角色進(jìn)行比較,以進(jìn)一步觀察影視劇中方言使用者的社會特點。

根據(jù)劇情信息,社會變量考察維度主要是方言使用者的性別、年齡、職業(yè)和地區(qū)4類因素。其中,“年齡”分為4段:幼兒(0~10歲)、青少年(11~30歲)、中年(31~60歲)、老年(61歲以上),若無法判斷人物的準(zhǔn)確年齡,則采用就大原則處理,比如無法判定其為中年或老年者,歸入“老年”,以此類推。“職業(yè)”大致分為以下4類:(1)腦力工作者(包括干部、專家、教師和學(xué)生);(2)體力工作者(包括農(nóng)民、打工者、個體戶、技工、無業(yè)游民等);(3)警察和軍人;(4)不詳(即無法從劇情判斷角色職業(yè))。“地區(qū)”分為城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(鄉(xiāng)村和集鎮(zhèn))。

(一)性別和年齡

1.方言影視劇中的方言使用者的性別、年齡分布

從表2可見,在年齡上,方言使用者以“中年”為最多,達(dá)到357人,占57.6%,優(yōu)勢明顯;“青少年”157人,不足“中年”的一半;“老年”95人,“幼兒”最少,僅有11人。在性別上,各年齡段男性總數(shù)為434人,女性為186人,呈現(xiàn)出顯著的男多女少面貌,且各年齡段都表現(xiàn)出相同的性別分布。因此,中年男性是當(dāng)前影視劇中使用方言頻率最高的社會群體。此外,“純方言”與“普-方同用”在性別、年齡上的分布大致相同,只在“青少年”中的性別比例稍有不同,“純方言”的青少年女性與男性的數(shù)量差距比“普-方同用”略小。可見,兩種類型的方言影視劇在對方言使用者性別、年齡特征的呈現(xiàn)上具有高度一致性。

來自“普-方同用”的150位普通話使用者的性別、年齡分布如下:

(1)性別:男性76人,女性74人,性別分布大體均衡,與方言使用者顯著的男多女少有明顯差異。

(2)年齡:幼兒6人、青少年61人、中年75人、老年8人。青少年、中年是普通話使用者的主要人群,這與表2的統(tǒng)計結(jié)論一致。其差異則表現(xiàn)在3個方面:一是方言使用者中“中年”明顯多于“青少年”,而普通話使用者中二者比例大體均衡。二是從年齡與性別的相關(guān)性來看,61位青少年中有27位男性,34位女性;75位中年人中,男性為39人,女性為36人。性別分布大體均衡,與方言使用者以男性為主有所不同。三是普通話使用者中“老年”的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于方言使用者,即在方言影視劇里,普通話使用者的平均年齡低于方言使用者。

2.方言使用者性別、年齡與方言品種的相關(guān)性

表3統(tǒng)計了“純方言”“普-方同用”兩類影視劇共計620個主要角色使用不同方言的人數(shù)。西南官話、中原官話、東北官話、粵方言是出現(xiàn)頻次最高的4類方言,其中,西南官話多見于“純方言”型,東北官話、北京官話多見于“普-方同用”,中原官話在兩種類型中分布均衡,這與前文表1的統(tǒng)計結(jié)果一致。

根據(jù)表3,我們進(jìn)一步統(tǒng)計了性別、年齡與方言品種的分布關(guān)系(見表4、表5),以考察影視劇中方言品種是否會與性別、年齡相關(guān)。

從表4可見,大部分方言都呈現(xiàn)出男性為主的面貌,這與表3的統(tǒng)計保持一致。其中,西南官話影視劇數(shù)量和方言角色最多,男性為115人,女性為58人,男性比女性多1倍;中原官話次之,男性為97人,女性29人,男性為女性的3.3倍;冀魯官話、東北官話、粵方言、晉方言、閩方言等方言男性使用者數(shù)量均在女性的2.4倍以上。可見,影視劇各主要方言品種都以男性為主,且性別差異比較顯著,男性基本上都在女性的2倍以上。

表5則顯示,當(dāng)前方言影視劇中方言使用者以中年為主。在作品數(shù)量大、方言角色多的西南官話、中原官話、東北官話影視劇中,中年占全部人數(shù)的57.2%以上;吳方言、晉方言、冀魯官話、膠遼官話等影視劇和方言角色數(shù)量都較少的方言里,中年的比重介于60.6%(冀魯官話)~92.9%(膠遼官話)之間。此外,粵方言青、中年數(shù)量基本相同,北京官話青、中、老的數(shù)量大致均衡,是除了幼兒以外,性別分布最為均衡的方言。

綜上所述,方言影視劇中各方言品種之間在性別和年齡的相關(guān)性上沒有顯著的差異,都以“中年男性”為方言使用者的主力軍;而方言影視劇中的普通話使用者在性別、年齡的分布上則相對均衡,性別、年齡的特征不如方言使用者明顯。

(二)職業(yè)

1.方言影視劇中方言使用者的職業(yè)分布

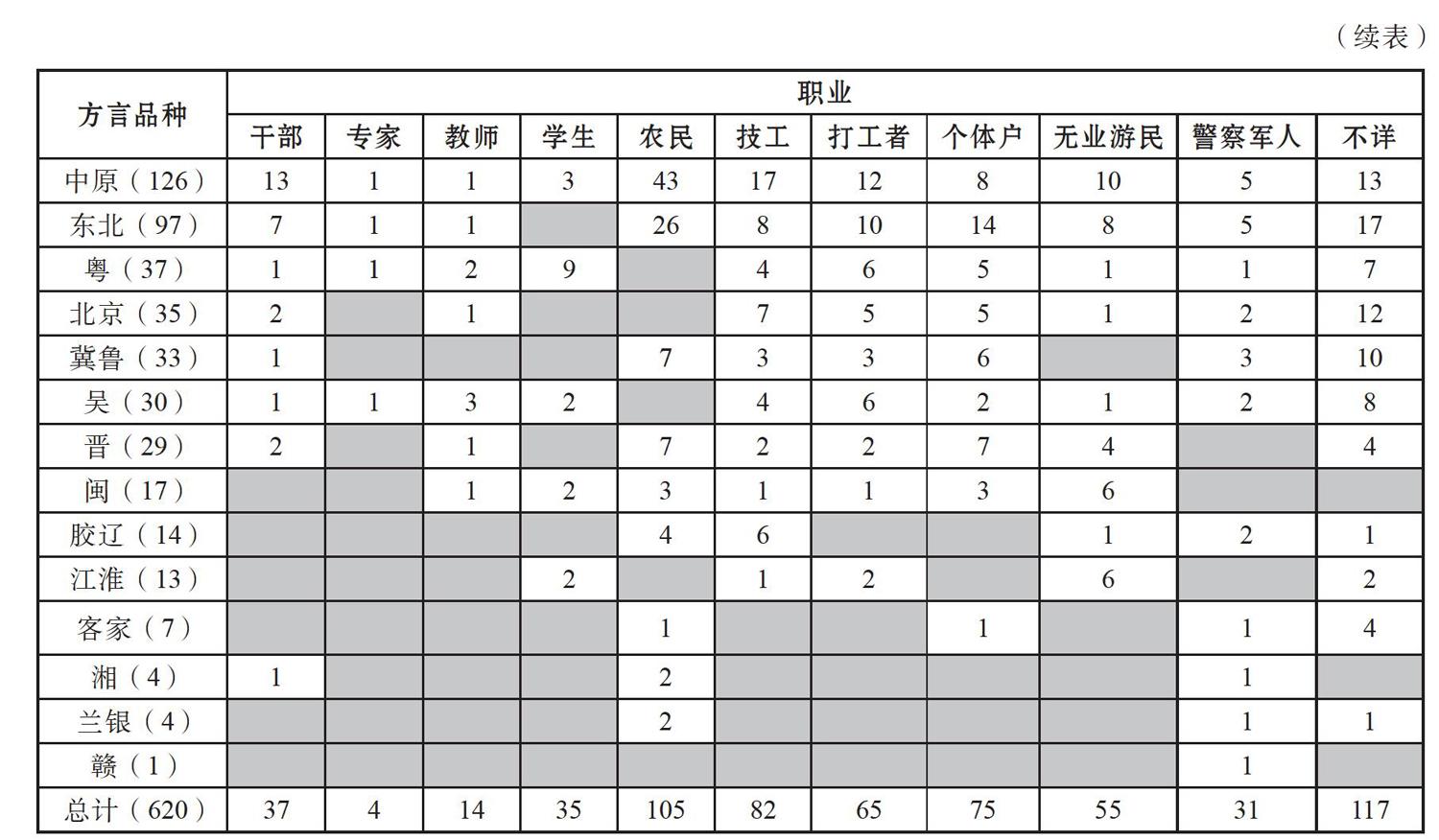

從表6可見,除去職業(yè)不詳?shù)?17人,在剩下的503人里,“體力工作者”382人,“腦力工作者”90人,前者是后者的4.2倍。

從具體的職業(yè)類別來看,人數(shù)最多的前5類職業(yè)也屬于“體力工作者”。其中,“農(nóng)民”105人,是出現(xiàn)頻率最高的職業(yè);“技工”“個體戶”“打工者”數(shù)量大體相當(dāng),其中,“技工”包括民間皮影藝人、出租車司機(jī)、修車師傅、鐵匠等,“打工者”多為從事服務(wù)業(yè)的草根階層,如服務(wù)員、搬運工、清潔工、保姆等,其共同特點是文化水平雖不高,但都有一技之長并且從事正當(dāng)職業(yè)。值得注意的是,表6中的“無業(yè)游民”多為劇中塑造的反面角色,如罪犯、嫌疑人、小偷和混混等,這類角色成為影視劇方言的高頻使用者,甚至還與某一區(qū)域方言形成高度相關(guān)性(見表7),這可能會引導(dǎo)受眾對方言的語言形象形成刻板印象,產(chǎn)生不利影響。

“腦力工作者”由“干部”“專家”“教師”“學(xué)生”組成,但從其背景來看,90人中有49人在鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活和工作,主要是村干部、鄉(xiāng)村學(xué)校的師生等,從其社會身份來看,也可認(rèn)為屬于“農(nóng)民”,文化水平普遍不高。因此,其實表6也可以將這49人納入“農(nóng)民”統(tǒng)計,則“農(nóng)民”數(shù)量將達(dá)到154人,也就是說,“農(nóng)民”與方言之間的相關(guān)性更高;而“腦力工作者”則將僅剩41人,比“體力工作者”下任何一個小類數(shù)量都少,可見,方言影視劇中的方言使用者很少有腦力工作者。

150名普通話使用者的職業(yè)分布則與方言使用者大有不同,有腦力工作者75人、體力工作者29人、警察和軍人14人,其余32人職業(yè)不詳。顯然,普通話使用者以腦力工作者為主。需要指出的是,普通話使用者不僅以腦力工作者為主,且其職業(yè)類別也更為豐富全面,75名腦力工作者包括干部(6人)、專家(6人)、教師(12人)、學(xué)生(19人),還包括未在方言使用者中出現(xiàn)的醫(yī)生(3人)、記者(4人)、白領(lǐng)(11人)、電商主播(3人)、藝術(shù)家(8人)等行業(yè)領(lǐng)域類別。體力工作者由個體戶(7人)、技工(6人)、無業(yè)游民(2人)以及打工者(14人)構(gòu)成,其中,打工者多為推銷員、售貨員、快遞員、化妝師、導(dǎo)游等新興領(lǐng)域的從業(yè)人員,與方言使用者多為服務(wù)員、搬運工、清潔工、保姆等也存在明顯差異。

2.方言使用者職業(yè)與方言品種的相關(guān)性

表7統(tǒng)計了620個方言使用者的職業(yè)在各方言品種間的分布情況。從職業(yè)類別的覆蓋面來看,西南官話、中原官話由于使用者最多,職業(yè)類別也最為齊全;東北官話、粵方言、吳方言次之,除了學(xué)生、農(nóng)民以外,其他類別也均有分布;其他方言由于影視劇數(shù)量和方言角色數(shù)量都比較少,職業(yè)缺項也相對較多,特別是在腦力工作者方面,晉方言及其以下的方言幾乎沒有出現(xiàn)腦力工作者。需要注意的是,“警察軍人”的總數(shù)雖不多,但這是方言影視劇常見的職業(yè)類別,大部分方言品種都有對這一形象的表現(xiàn)。

表7還顯示了職業(yè)與方言品種的如下相關(guān)性:

(1)西南官話在“技工”“打工者”“個體戶”等幾個類別中的分布大體相當(dāng),這類職業(yè)的從業(yè)者都為出身草根的務(wù)工人員為主。需要注意的是,“無業(yè)游民”總數(shù)為17人,導(dǎo)致西南官話成為當(dāng)前方言影視劇中與罪犯、嫌疑人、小偷和混混等反面角色相關(guān)性最高的方言。

(2)中原官話、東北官話都以“農(nóng)民”出現(xiàn)頻率最高,其中,中原官話的18位腦力工作者中有15位來自農(nóng)村,東北官話的9位腦力工作者中有8位來自農(nóng)村,在寬泛意義上,這23位也是農(nóng)民。可見,影視劇中的農(nóng)民形象大多是通過這兩種方言塑造的,與“農(nóng)村”的關(guān)聯(lián)度會更高。與此相反的是,北京官話、粵方言、吳方言、江淮官話、贛方言等方言缺乏對農(nóng)民的形象塑造,與“城市”的關(guān)聯(lián)度相對較高(參看第三節(jié)第三小節(jié)“地區(qū)”)。

(3)西南官話、粵方言的“學(xué)生”數(shù)量比其他方言多,是塑造“學(xué)生”形象最主要的方言。不過,這兩類方言的偏好也有所不同,從地區(qū)來看,西南官話有9人來自鄉(xiāng)鎮(zhèn)、8人來自城市,粵方言9人全部來自城市;從年齡層次來看,西南官話的年齡層更低,中小學(xué)生為15人,大學(xué)生2人,而粵方言小學(xué)生2人,大學(xué)生7人。

(4)表中北京官話及其以下的方言里,每個職業(yè)的數(shù)量都比較少,沒有形成過于鮮明的特征,人數(shù)上明顯以體力工作者為多。可見,大部分方言在影視劇中都沒有形成系統(tǒng)全面的語言形象。

(三)地區(qū)

內(nèi)地出品的144部影視劇,城市題材的有50部,占比34.7%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)題材的有82部,占比56.9%;另外12部為戰(zhàn)爭災(zāi)難、歷史古裝題材,占比約8.3%,不納入本節(jié)考察范圍。這132部影視劇中,數(shù)量排名前3位的是:西南官話的43部(城19部,鄉(xiāng)24部),東北官話的31部(城8部,鄉(xiāng)23部),中原官話的27部(城8部,鄉(xiāng)19部)。其他各方言品種的都不足10部,其中,粵方言5部,江淮官話2部,全為城市題材;晉方言5部,蘭銀官話2部,客家方言、湘方言各1部,全為鄉(xiāng)鎮(zhèn)題材;其他方言兩類兼而有之。香港地區(qū)出品的有256部影視劇,城市題材的有212部,另有歷史古裝劇、動畫片等44部,沒有鄉(xiāng)鎮(zhèn)題材的。

由此可見,內(nèi)地方言影視劇以鄉(xiāng)鎮(zhèn)背景為多,香港地區(qū)方言影視劇全以香港為背景,容易引導(dǎo)受眾產(chǎn)生粵方言與大都市緊密關(guān)聯(lián)、除了粵方言以外的其他方言多與鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)聯(lián)的印象。與此相關(guān)的是,在方言影視劇的150名普通話使用者中,145人生活在城市,僅有5人生活在鄉(xiāng)鎮(zhèn),雖然普通話與城市相關(guān)、方言與鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)在一定程度上反映了語言生活的實際面貌,但也說明了當(dāng)前方言影視劇缺乏對城市方言使用情況的呈現(xiàn)。

此外,我們根據(jù)各大視頻平臺上對方言影視劇的介紹信息,對“純方言”“普-方同用”共計141部影視劇的第一關(guān)鍵字進(jìn)行了統(tǒng)計。有74部為“喜劇”,占52.5%;另外67部分別為“家庭”24部,“犯罪或動作”13部,“歷史”13部,“愛情”8部,其他9部。由此可見,“喜劇”也是方言影視劇的主要特征之一。

四、余 論

本文的調(diào)查研究顯示,近10多年來,方言影視劇創(chuàng)作方興未艾,涉及的方言品種豐富多樣;特別是2016年以后,影視創(chuàng)作出現(xiàn)新一輪“方言熱”,這說明當(dāng)前方言仍活躍在人們的語言生活中,方言對社會信息傳播具有獨特價值,社會大眾對方言及其負(fù)載的地域文化懷有深厚的情感認(rèn)同。

毋庸置疑,語言形象的塑造傳播必須以維護(hù)國家通用語言文字的主體地位為前提,以“必要時使用”“適度使用”為原則指導(dǎo)方言文藝創(chuàng)作,要避免出現(xiàn)濫用方言的現(xiàn)象(參看第一節(jié)第二小節(jié))。在此基礎(chǔ)上,從利于保護(hù)傳承方言文化的角度來看,應(yīng)避免方言在影視劇中的語言形象被過度標(biāo)簽化。當(dāng)前影視劇中方言使用者的社會特征較為單一,以中年男性居多,多為農(nóng)民或其他從事體力工作者,文化水平普遍不高(參看表2~7)。藝術(shù)創(chuàng)作源于生活,這雖然在一定程度上反映了當(dāng)下部分方言使用者的社會特征,但不宜以偏概全,將其簡單等同于語言生活中方言使用場景的全貌。特別是當(dāng)某一方言品種與人物的社會特征形成緊密關(guān)聯(lián)時,易于加深受眾對方言及其所屬地域的刻板印象,如多作為反面形象的“無業(yè)游民”多為西南官話使用者,“農(nóng)民”多為中原官話或東北官話使用者等;與此相關(guān)的是,方言影視劇中的普通話使用者與方言使用者的社會身份有著顯著差異(參看第三節(jié)第二小節(jié)“職業(yè)”)。影視劇傳播力越大,形象越生動,刻板印象就會越深刻,若由此引發(fā)對某一方言和方言文化產(chǎn)生偏見,這顯然不利于受眾形成正確的語言態(tài)度和語言生活觀,更不利于對方言文化的保護(hù)傳承。截至2020年,我國普通話普及率已達(dá)到80.72%,有關(guān)部門現(xiàn)已為進(jìn)城務(wù)工人員、農(nóng)業(yè)農(nóng)村急需人才、轉(zhuǎn)業(yè)軍人、農(nóng)村婦女等群體開展普通話能力培訓(xùn)(王春輝2021);隨著普通話的推廣普及逐步提高,城鄉(xiāng)差異和不同社會群體的語言使用差異會逐步縮小,故方言在影視劇中的語言形象也無須刻意地與某一社會身份相關(guān)聯(lián),并引導(dǎo)受眾產(chǎn)生地域窄化或方言使用者和使用場景單一化的刻板印象。此外,“喜劇”也常被作為方言影視劇的標(biāo)簽,從而形成了方言娛樂化的印象。誠然,方言在藝術(shù)創(chuàng)作上易于產(chǎn)生幽默詼諧的效果,但若方言文藝創(chuàng)作始終淺層次地屈從于搞笑的目的,必然會導(dǎo)致本就處于弱勢地位的方言在藝術(shù)中的生存地位和價值受到質(zhì)疑(付欣晴2013)。在近兩年最受觀眾喜愛的方言影視劇里,《我和我的祖國》《我和我的家鄉(xiāng)》《八佰》《金剛川》為帶有正劇色彩的主旋律題材的電影;《山海情》《裝臺》等電視劇雖有歡快輕松的情節(jié),但也不是無厘頭式的喜劇。這說明了方言影視劇完全可以擺脫過度娛樂化的模式,擁有廣闊的創(chuàng)作空間。

近日,中央宣傳部和國家廣播電視總局分別發(fā)布《關(guān)于開展文娛領(lǐng)域綜合治理工作的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)文藝節(jié)目及其人員管理的通知》,對包括影視劇在內(nèi)的文娛領(lǐng)域綜合治理做出重要部署,明確當(dāng)前要堅決抵制畸形審美、低俗“網(wǎng)紅”、無底線審丑等泛娛樂化現(xiàn)象。鑒于此,當(dāng)前應(yīng)積極探索并鼓勵多樣化的方言開發(fā)應(yīng)用,在方言的語言形象塑造和傳播上,要注意避免以方言為噱頭,傳播庸俗、低俗、媚俗的內(nèi)容或“人設(shè)”,避免將方言在影視劇中的語言形象打上“土氣”“惡俗”“低級趣味”“粗鄙丑陋”等負(fù)面標(biāo)簽,應(yīng)通過影視劇塑造、傳播高端、典雅、古樸、文化氣息濃郁的語言形象,展示方言背后蘊(yùn)含的悠久歷史、深厚文化和豐富民俗,讓方言在大力弘揚(yáng)中華文化等方面發(fā)揮其獨特作用。

參考文獻(xiàn)

陳慶祜 1987 《語文規(guī)范小議》,《語文建設(shè)》第3期。

付欣晴 2013 《論保護(hù)和開發(fā)非主流語言文化——方言影視作品熱引發(fā)的思考》,《江西社會科學(xué)》第1期。

郭凱敏 2021 《淺談影視作品中的幾個語言問題》,《語言戰(zhàn)略研究》第3期。

碣 黎 1992 《不要“一刀切”》,《語文建設(shè)》第7期。

金敘宏 2017 《方言在影視劇作品中的應(yīng)用研究》,《戲劇之家》第11期。

李宇明 2015 《漢語傳播的國際形象問題》, Global Chinese 1(1), 255?266.

劉之冰 2021 《語言的精準(zhǔn)塑造是藝術(shù)形象精準(zhǔn)呈現(xiàn)的先導(dǎo)》,《語言戰(zhàn)略研究》第3期。

盧 奇 2021 《語言真實再現(xiàn)對角色塑造的重要性》,《語言戰(zhàn)略研究》第3期。

汪靜茹 2016 《語言學(xué)視域下電影“方言熱”的冷思考》,《四川戲劇》第4期。

王春輝 2021 《普及與提高并重,推普助力鄉(xiāng)村振興》,《光明日報》9月19日第05版。

王宇波,潘丹婷 2021 《方言電影,你怎么看?》,載國家語言文字工作委會員組編《中國語言生活狀況報告2020》,北京:商務(wù)印書館。

許小穎 2009 《從語言與認(rèn)同的關(guān)系談“限制方言令”》,《文化與詩學(xué)》第2期。

張恒君 2006 《談當(dāng)前影視劇中的“方言熱”現(xiàn)象》,《湖州師范學(xué)院學(xué)報》第3期。

中國社會科學(xué)院語言研究所,中國社會科學(xué)院民族學(xué)與人類學(xué)研究所,香港城市大學(xué)語言資訊科學(xué)研究中心 2012 《中國語言地圖集》(第2版),北京:商務(wù)印書館。

Jervis, J. W. 1999. Images of Language: Six Essays on German Attitudes to European Languages from 1500 to 1800. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Lysaght, R. 2009. Language image in national minority language television idents. TG4 (Teilifís na Gaeilge, Ireland) and Whakaata Māori (Māori Television, New Zealand). Estudios Irlandeses 4(4), 45?57.

Shuy, R. W. 1981. Variability and the public image of language. TESOL Quarterly 15(3), 315?326.

責(zé)任編輯:王 飆