明代靖江王陵神道石刻在當代首飾中的應用研究

——以作品《武士控馬》為例

趙文敏 廣西藝術學院

靖江王陵作為“嶺南第一陵”,是中國南方保存最完整的明代藩王陵墓及宗親墓葬群之一,其現存神道石刻為當今研究明代封藩制度提供了重要的參考依據。然而受各種因素影響,神道石刻工藝的歷史文化傳承受到嚴峻考驗。在設計呈多維度發展的當今,當代首飾設計從材質、色彩、功能、技術等諸多方面出發,注重敘述性與交互性的表達,打破了傳統首飾以貴材質的簡單結合的邊界。回顧當代首飾藝術的發展歷程,亦是在化古朽為新生的過程中探索不同時代、不同文化背景下的契合點。

《武士控馬》

一、《武士控馬》石刻概述

馬的形象自原始社會起就已融入了人類的社會生活。在古代,馬一度成為行軍打仗、交通運輸、勞動生產的重要牲畜之一。因此,馬的形象也常常出現于歷朝歷代的石刻作品之上,如唐太宗墓中的《昭陵六駿》石刻、西漢名將霍去病抗擊匈奴的石刻作品《馬踏匈奴》等。《武士控馬》石刻極具地方特色,石刻中馬的形象比控馬的武士矮小,屬桂林靖江王陵所特有。其矮馬的形象稚拙有趣,并不是特意地藝術加工,而是廣西德保等地出產的矮馬,供歷代靖江王們使用。陸秋燕在《廣西民族博物館藏雙乘騎羽人紋銅鼓》一文中,關于銅鼓裝飾中乘騎的造型上也對這種矮馬進行了描述,足見當時廣西本地飼馬業的興盛,是歷代靖江王權力與財富的象征。

二、《武士控馬》石刻造型的設計美學分析

《武士控馬》石刻作為明代靖江王藩王地位的政治象征,其造型集明代藩屏特色之大成。基于對該造型的分析有助于我們發掘明代神道石刻藝術與當代首飾藝術的契合點,在當代首飾實踐研究中具有重要的意義。

(一)《武士控馬》石刻的自然美

石刻作品是人類與大自然和諧共處過程中所留下的可視化、可觸摸的藝術創作,生動形象地表述著人類文明的發展進程。以石為刻,凝聚了人與自然相統一的哲學內涵。由于廣西地區特殊的地質地貌,大自然贈予了其不同于中原各陵所用的花崗巖、漢白玉等石材。因此,《武士控馬》石刻選用的石材本身的特殊性也賦予了其一種跨越時間、跨越歷史的天然粗獷之美。明代工匠因地取材,以形取勢,賦予石刻作品自然生動之美。

(二)《武士控馬》石刻的稚拙美

吳東升于《論明孝陵神道石象生的藝術風格》一文中,從明孝陵所處的年代背景、思想文化、石刻材質等方面對明孝陵神道石刻中石馬的風格進行了一系列研究,總結出孝陵石馬樸拙、寫意的風格。靖江王陵《武士控馬》石刻很大程度上沿襲這一風格特點,其石刻吸收了原始時期的純真、樸實,在石刻造型上尋求稚拙樸實的風格,在意象寫意的基礎上又不失對細節的雕琢刻畫,這也是明代工匠獨具巧思、開拓創新之處。李詹璟萱在《西方當代首飾設計的去貴重化傾向》中認為:“西方當代首飾反傳統的最初始出發點即是材質上的去貴重化,進而拓展到形式上的去貴重化。”明代神道石刻在以自然取材與表現形式追求返璞歸真的藝術風格上,與西方當代首飾去貴重化的觀點不謀而合,彰顯了石刻的稚拙美。

(三)《武士控馬》石刻的古樸美

《莊子·山木》云:“既雕既琢,復歸于樸。” 莊子崇尚歸于素樸的內在美學。明代神道石刻在繼承了漢唐石刻渾厚古樸的風格上發展與創新,《武士控馬》石刻的古樸美,不僅得益于歷史賦予石刻以古樸的痕跡,還體現在明代工匠們直接進行的手工雕琢,給予石刻以生命,使得每一件石刻具有獨特的古樸美。明代工匠的匠心,是當今冰冷的機器無法取代的。

三、《武士控馬》石刻造型在當代首飾中的設計實踐

當代首飾藝術中敘事性的表達構建了作品與人的交流,迎合了當代人們精神層面與物質層面的雙重需求,這與石刻所傳達的理念有異曲同工之妙。同時,激發著人們的回憶、情感及想象,觸動人們內心的真實情感。

(一)設計形式與創意

本文以靖江王陵中莊簡王陵神道石刻的排序為參考依據,以陵門前的1對守門蹲獅為起始,穿過陵門到達神道主體,兩側的石刻從1對華表起,共計10對石刻,3對在橋前,7對在橋后。《武士控馬》石刻居于橋后偏中的位置,足見其當時的身份之尊貴。

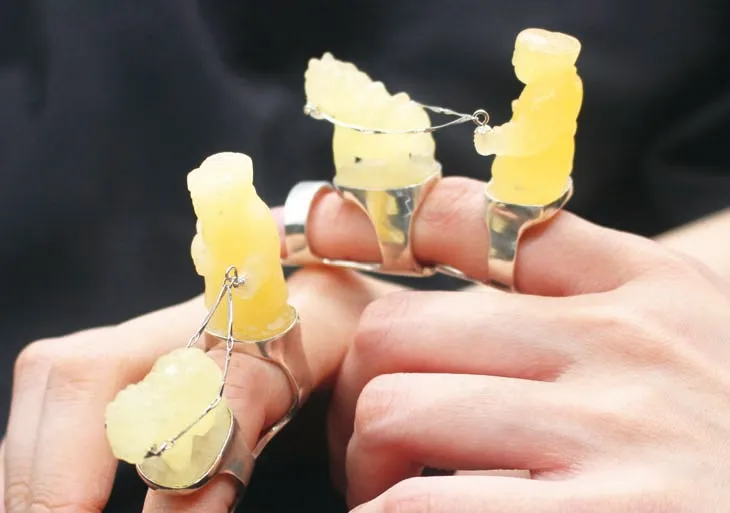

在深入了解《武士控馬》這一明代石刻所承載的藝術價值的同時,作品《武士控馬》的設計形式以“手”為切入點,在作品中設計活動結構,其在造型和佩戴符合人體結構的前提下,增強佩戴者與作品的交互性與趣味性,使得首飾的語言更加豐滿。

古有“天子駕六”的禮制,以凸顯王權視馬匹為征服和權力的象征。作品的設計創意源于對古代馬匹造型背后所代表的王權禮制的思考。武士以手控馬,而佩戴者則以手掌控制“武士”控馬,寓意著掌控和被掌控之間的深刻內涵,引人深思的同時給人們一種掌控物件的心理樂趣。

(二)制作工藝及制作流程

《武士控馬》石刻鮮明的藝術特征,首要在于對石馬與武士石刻形象的刻畫。而首飾的形制與龐大的石刻相比似乎顯得微乎其微,這也在設計制作和工藝上增加了難度。因此,在首飾制作過程中,選材成為至關重要的環節。《武士控馬》作品的制作大致可分為以下三大流程:

玉石雕刻。(1)選取石料。從顏色、明度、石材可塑性出發,作者選取與《武士控馬》石刻石材特性相符的黃龍玉。黃龍玉在加工過程中往往會出現斷裂的紋理,內部纖維呈巖石結構。(2)提煉《武士控馬》石刻石馬與武士的形象,設定其在首飾作品中合理的比例,在雕工上還原其稚拙樸實的特征。

首飾鍛造。(1)確定佩戴上以“手”為參考,對作品的佩戴結構進行設計制作,主要包括鑲口設計、指部尺寸、活動關節設計等。(2)鍛造與焊接,即把繪制設計的結構圖一比一還原于等大的銀片上,用鋸弓、鍛造錘等工具進行鍛造以定型,然后對設計部件進行焊接工作。(3)打磨與拋光,將焊接完成的部件,逐一清潔處理,用銼刀等工具進行粗略的打磨后,使用目數不同的砂紙卷(400~2000目)配合金屬首飾拋光工具,如金屬首飾拋光機、拋光蠟等對首飾部件進行拋光處理,以達到鏡面的效果。

首飾鑲嵌。(1)使用相應尺寸的鑲石火漆球配合火槍軟化火漆球以固定首飾部件。(2)利用鑲嵌鏨刻工具在了解石材的特性下進行精細的鑲嵌工作,以達到石材與部件的完美契合。

四、結語

綜上所述,《武士控馬》石刻作為明代靖江王陵神道石刻的代表,反映著明代封藩制度下的物質文明和精神文化等多方面內涵。通過將其造型所承載的藝術價值應用于當代首飾的設計實踐,在開拓當代首飾設計創新思維的同時,弘揚了傳統石刻工藝中優良的匠人匠心的基因,有助于神道石刻文化在當代的活態傳承與創新,喚醒人們對文物的保護意識。