生態蝶變

四月我們南下深度感受廊橋文化,聆聽八百年的繁華。以其巧妙優美的結構造型,再現《清明上河圖》的虹橋形象,歷經滄桑依然保持完好,默默見證著悠悠的歲月與山河。逶迤于青山綠水之間,享受大自然的無私饋贈“開荒南野際,守拙歸園田。”泰順的古村落依山而建,山水田地鄰舍、呈現出世外桃源般的生活。體驗耕讀、享受溫暖質樸山居生活。

北上至通州運河畔,停漕的近四百年里,它為北京城的政治,經濟和文化發展做出了貢獻。如今的大運河藍綠交織、清新明亮、水城共融,已是北京城市副中心的重要支撐,更是推進京津冀協同發展的重要載體。大運河正為串連綠色生態空間、貫通歷史文化遺跡、發展公共文化展示場所繼續努力著。

繼續前行,進入神秘的三江源地區,對于自然圣境,三江源的人們有極高的自覺性,對三江源的萬物,他們遵守自己的信仰準則。

他們崇拜天地、日月星辰、火水山石、動植物、風云雷電,將自然物、自然現象、自然力當作有生命、有意志且有超自然力的對象加以崇拜。這源于先民生活在生產力和認識能力均非常低下的時代,因對天地萬物恐懼、感恩而產生。這里的生態文化觀是:敬畏自然,與自然和諧相處;遵循禁忌,保護自然資源;保護環境,奉行節制的生活方式。

讓更多人認識到正確的生態文明觀,加強觀念的樹立和制度的完善,也讓我們期待三江源自然圣境越來越美好的未來。

——寫在出發前

說實話,在此次拍攝活動之前,我只知道浙江溫州而不知道泰順。泰順位于浙南邊陲,浙閩交界處,是溫州市海拔最高的縣城之一。明景泰三年(公元1452年)置縣,縣名寓“國泰民安,人心歸順”之意。

“中國廊橋之鄉”“中國茶葉之鄉”“中國木偶之鄉”等美譽的泰順,與“九山半水半分田”的泰順在我腦子里只是一個概念,并沒有太多的印象。七天的采風究竟能有多大收獲,還是個未知。我要做好兩個準備,一個是作家眼中的泰順,另一個是攝影家眼中的泰順。

國泰民安·人心歸順·文化坐標 中國廊橋之鄉·生態之都

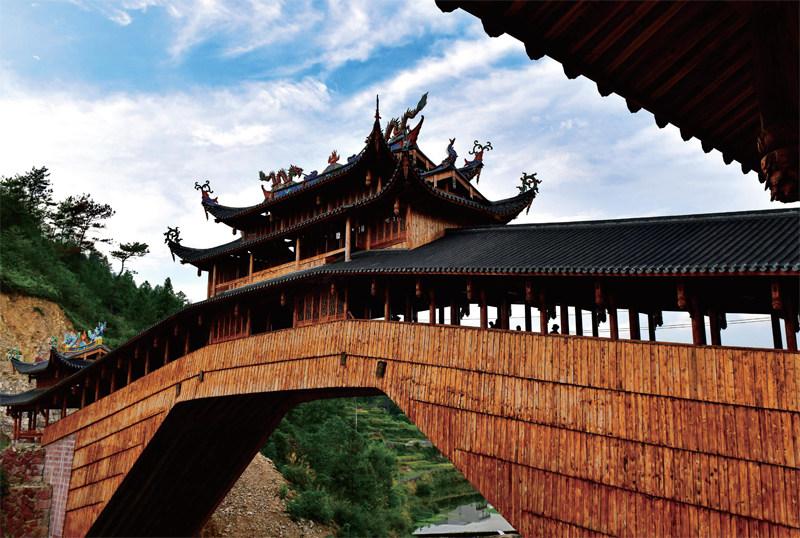

看過了如夢如幻的粉黛花田風光之后,終于見到了泰順的第一座廊橋——泗溪鎮上的溪東橋。橋由二層共骨相貫而成,由九節拱骨并排與另一層八節拱骨貫穿搭置,自成穩固的梁架。在拱內又置三角形木架,加強橫向力的作用。為了保護拱骨和梁柱,防止風雨侵蝕,兩側都裝有風板。溪東橋和北澗橋稱為姐妹橋,兩橋相距不過百多米。溪東橋比北澗橋略晚幾年修造,因為兩橋分別在溪的上下游,后人又分別稱它們為“上橋”和“下橋”。泗溪因水得名。東南西北有四條溪流環繞,形成了“泗水回瀾”的景觀。

這座宮殿式造型極佳的木拱廊橋,始建于明隆慶四年(1570年),乾隆十年(1745年)重建。中國科技史話叢書《橋梁史話》刊載圖文,視之為全國橋梁典型之一。為了保護拱骨和梁柱,防止風雨侵蝕,兩側橋身被深紅色油漆木板擋風,顯得古樸典雅。站到對面四孔橋上望去,極為雄偉美觀。單孔跨度25多米,中央有主檐閣樓,飛檐翹角,盤龍臥虎、斗角繞云,頗為壯觀。二層拱骨相貫而成,拱骨貫穿,自成穩固的梁架。在拱內又置三角形木架,加強橫向力的作用。穿過通道上的石踏跺,欣賞過“影搖波月”的題匾,穿過15間梁架上古樸的廊式橋層,穿過凌空的河面,仿佛穿越了時空,仿佛置身天明代或者清代的廊橋之上。當年建造溪東橋的發起人林正緒塑像就立在橋頭東邊,塑像面對橋頭,像是不離不棄的守橋。

建筑特色

泰順廊橋建造工藝獨特,橋梁造型精巧。類型有木拱廊橋、八字撐木拱廊橋、木伸臂梁廊橋、木平梁廊橋、石拱木廊橋等,以三條橋、文興橋、永慶橋等十七座廊橋為代表。

碇步橋

東溪水清澈見底,粉紅色鯉魚在河底的鵝卵石間游動。碇步橋形成一個段攔河壩,河水穿過上游的單孔石橋,經過一段水平如鏡的河面,再穿堤梁式碇步橋,形成一段急流,然后緩緩流過古老的溪東橋底,又穿過一座四孔現代石橋,沿岸邊的茂林修竹,往下游去了。

幾百米的東溪河面上,四橋相映,是美極了的江南水鄉畫面。溪東橋橋頭是古老的建筑群,下游的現代四孔石橋橋頭則是白粉墻村四五層南方的現代樓房,古老與現代,在這里融洽的恰到好處。

小百科

初時的碇步,石齒采用自然石塊,齒形不齊,后來采用加工的石塊砌筑,整齊美觀。石齒一般砌入人造的石灘上,也有少數于平坦裸露的巖層上鑿孔,嵌入孔槽。全縣有碇步245條,短的10多齒,長的200余齒。

攝影師站在急流的碇步橋上攝影,一對情侶就是在不遠處的河堤上拍照。我看到行人穿過古老的廊橋,便想起了詩人卞之琳《斷章》:你站在橋上看風景,看風景的人在樓上看你。明月裝飾了你的窗子,你裝飾了別人的夢。原來這就是詩意中的江南水鄉,詩畫中的泰順廊橋了。

廊橋文化

泗溪廊橋文化園里的溪東橋非遺館,再次讓我領略到泰順的古老文化。泰順的非遺項目之多,讓人眼花繚亂。最著名的要數世界遺產木拱橋傳統營造技藝,以及木偶戲(泰順藥發木偶戲)、木偶戲(泰順提線木偶戲)、龍舞(碇步龍)、畬族民歌等6項國遺、15項省遺、102項市遺、172項縣遺項目,合計非遺項目達296項之多。

泰順廊橋的始建年代可追溯至明中期,現存廊橋的修建年代多為清代。數量較多,有一定的群體優勢。特別是其中的木拱廊橋僅存于浙、閩交界的山區,有較典型的地域特殊性及較高的歷史、科學、藝術價值。為研究木拱廊橋的起源與發展提供了重要實物例證。

橋頭有當地人賣當地“綠豆腐”的小吃,當地人說是一種叫鴣睢樹植物的葉子加工制作而成,當地人叫它“鴣睢飯”。晶瑩剔透的“綠豆腐”,翠綠欲滴,如翡翠一般,讓我們這些饞嘴的北京游客都禁不住要品嘗一碗。味道果然與眾不同,嫩滑爽口,柔軟滑膩,清涼解熱,帶有一種草葉的清香,炎熱的中午吃上一碗“綠豆腐”,我感覺也是人間的一道美味。

廊橋,連接的不僅僅是兩條路,連接的是平常生活的酸甜苦辣。抹平的不僅僅是一條河的距離,抹平的是人與人之間的隔閡。

感嘆廊橋文化的悠長歷史和精湛工藝的同時,更是讓我感動的是凝結在廊橋文化上的匠人精神和樸實的生活態度。

它已成為一種地理文化概念,是泰順鄉民富有特定的生命意味的文化符號。這些極具視覺沖擊力的煌煌建筑,潛藏著泰順古代先民的智慧,貼附著古人精神和思想文化的片段。

生態博物館

泰順山清水秀,生態環境優美,森林覆蓋率達75%以上。泰順境內群巒起伏,澗谷縱橫,海拔千米以上山峰179座,其中白云尖海拔1611米,為浙南第一高峰;大小溪流百余條,可開發利用的水力資源達40萬千瓦;礦產資源豐富,已探明40余種,其中龜湖葉蠟石礦被稱為“世界蠟都”。泰順擁有號稱“生物種源基庫”“綠色生態博物館”的烏巖嶺國家級自然保護區和享有“神水寶地”“天下第一氫”盛譽的承天氫泉省級自然保護區。

泰順最美的廊橋要數北澗橋。為“姐妹橋”之一,被譽為“世界上最美的廊橋”。

從臨水殿下來,出陳大翁宮右拐,穿過掛滿天雨傘景觀的白粉墻村主街道,越過來時的公路大橋,河面猝然變寬了數倍,河水依舊清澈見底,數條碩大的鯉魚在水中游來游去,遠去的高山秀麗而壯美。山倒映在水面,山水相連,綠竹繞岸,像是桂林的山水一般。河水拐了個大彎,河面被一條古老的碇步橋隔斷,而北澗橋就是碇步橋的北端。

它橫跨在泗溪水的另一條溪流的交匯處,被兩棵古樹掩蓋了半個橋身,一棵是古老的烏桕,一棵是一千兩百多年的大樟樹,粗壯的樹枝伸向半空,茂密的樟樹葉子罩住了半個河面。主桿粗得要數人才能合抱,主桿再分出兩個粗大的支桿,遠遠望去,獨木成林,走近樹下,更能體現樹的古老與滄桑。沿古老的石階而上,穿過光滑的青石板小路,便置身于這座疊梁式木拱廊橋上。