山區超高墩疊合梁斜拉橋抗震性能研究

藍先林,張劍鋒

(貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司,貴州 貴陽 550081)

1 工程背景

本文以貴州省境內疊合梁斜拉橋為研究背景,主橋孔跨布置采用(215+480+215)m,邊中跨比例為215/480=0.448,為雙塔雙索面疊合梁斜拉橋。斜拉橋采用半漂浮體系,在主塔處設縱向阻尼器。疊合梁采用雙邊主梁(焊接工字梁)斷面,由工字型鋼縱梁、橫梁、小縱梁組成平面梁格,并在其上疊合梁混凝土橋面板構成。

兩岸索塔采用折H型橋塔,群樁基礎。主塔高度分別為273 m和300 m。300 m主塔為世界第一高折H型橋塔,在地震作用下會產生較大的墩底彎矩和塔頂位移,因此有必要進行地震響應分析。

疊合梁橋面板混凝土采用C55,主塔、過渡墩和輔助墩均采用有C50混凝土。橋面板剛主梁及鋼錨梁材料Q370qD,斜拉索采用φ15.2環氧涂層預應力鋼絞線,標準強度為1 860 MPa。斜拉索采用阻尼器和氣動措施并用的綜合減震方案。

2 有限元模型

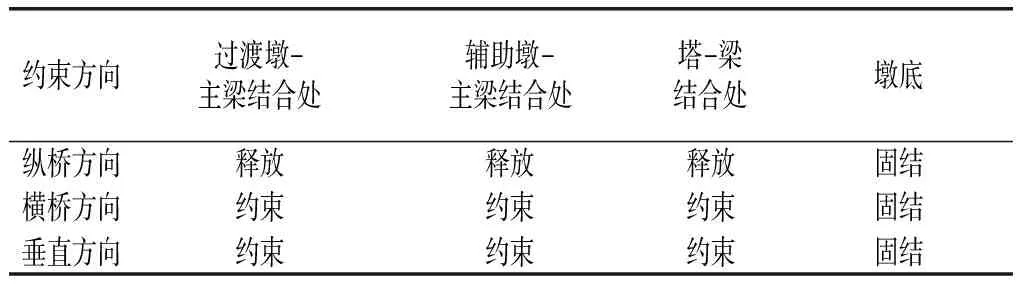

為研究該超高塔斜拉橋地震響應,基于ANSYS建立其三維空間有限元模型。用鐵木辛柯梁單元BEAM188模擬主梁鋼縱梁、主梁橫梁、小縱梁、橋塔墩柱及墩柱,橋面鋪裝的重量通過增大混凝土橋面板的等效密度方式實現,兩側人行道以及車行道護欄等通過MASS21單元來實現質量/質量矩的模擬,采用空間桿單元LINK10模擬斜拉索,并用Ernst公式考慮拉索的垂度效應。采用4節點彈性殼單元SHELL63模擬橋面板,成橋狀態有限元模型邊界約束條件如表1所示。

表1 成橋狀態有限元模型邊界條件

3 動力特性分析

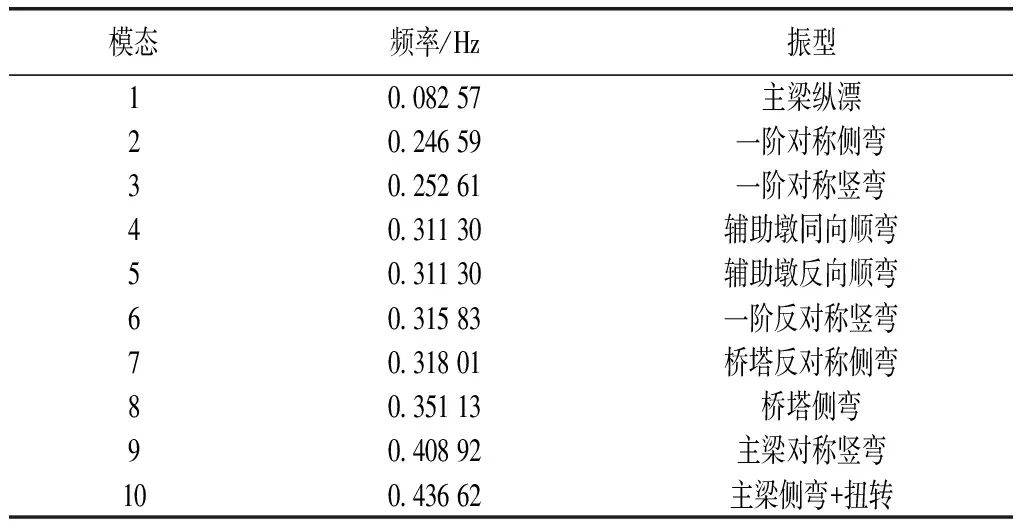

表2列出該超高塔斜拉橋前10階頻率與振型描述。

表2 前10階模態頻率與振型

據表2分析可知,該橋基頻為0.083 Hz,一階振型為主梁縱漂,說明該斜拉橋體系較柔,在地震作用下容易產生較大的縱向位移,為防止主梁碰撞,可在塔梁連接處設置縱向阻尼器,減小主梁縱向位移。

4 反應譜分析

4.1 反應譜的確定

給定地面運動的加速度時程和結構體系的阻尼比,改變結構體系的自振周期T,可以計算出質點的最大加速度反應與體系自振周期T的關系曲線,稱為地震反應譜。但是由于地震反應譜的影響因素較多,且在進行結構抗震設計時無法確知今后發生地震的地震動時程,故無法確定相應的地震反應譜。因此還應研究可用于結構抗震設計的反應譜,稱為設計加速度反應譜。

設計加速度反應譜包括水平設計加速度反應譜和豎向設計加速度反應譜。

《公路橋梁抗震設計細則》(JTG/T B02-01-2008)中給出了水平設計加速度反應譜S可如下確定。

(1)

式中:T為周期,s;T0為反應譜直線上升段最大周期,取值為0.1 s,Tg為特征周期,s;Smax為設計加速度反應譜最大值,g。

4.2 反應譜計算結果

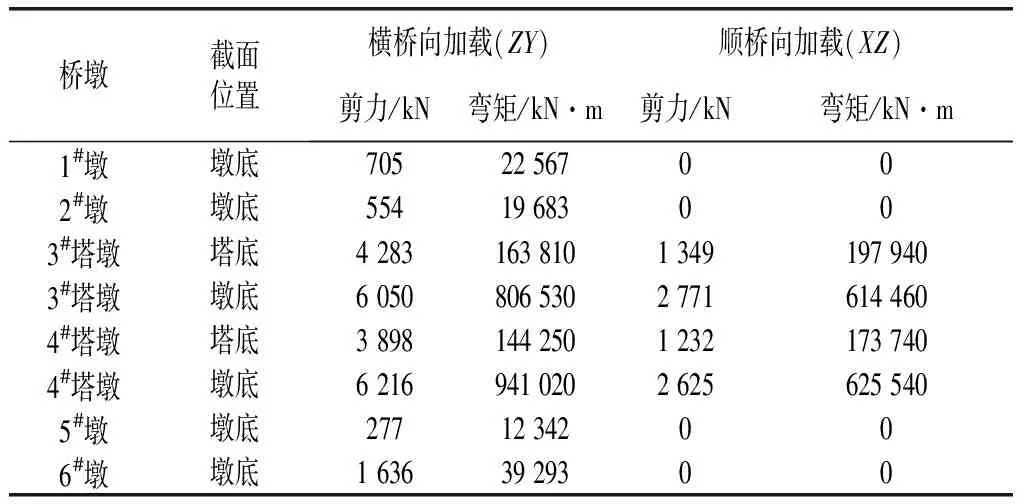

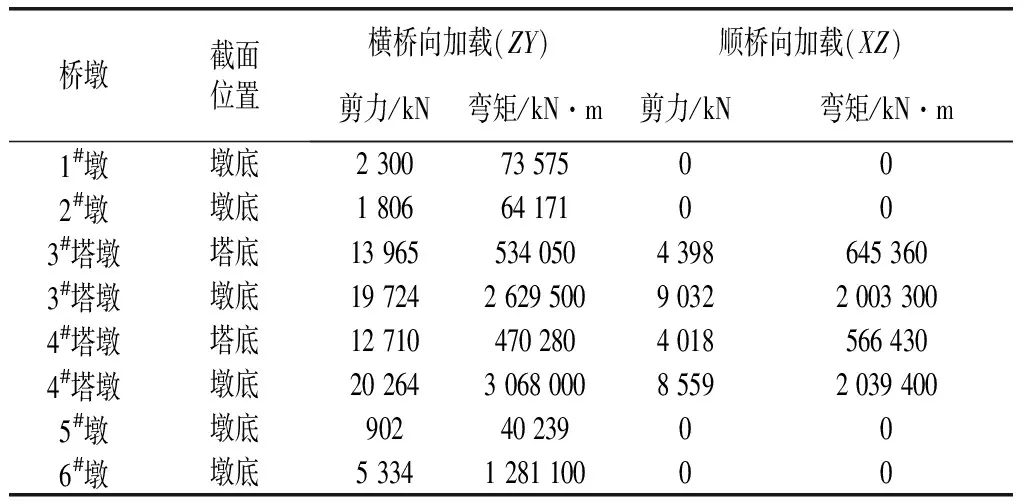

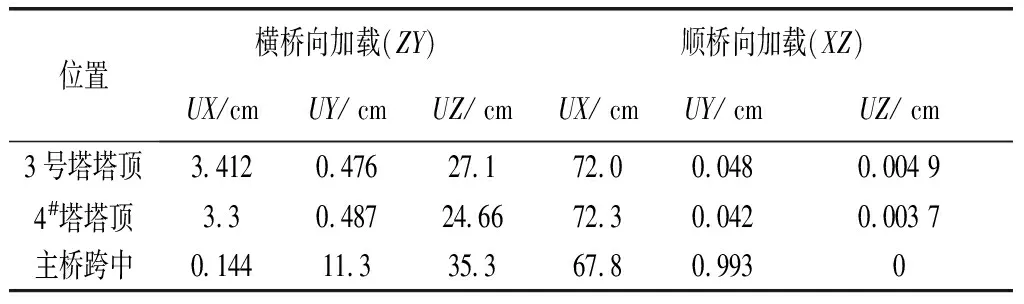

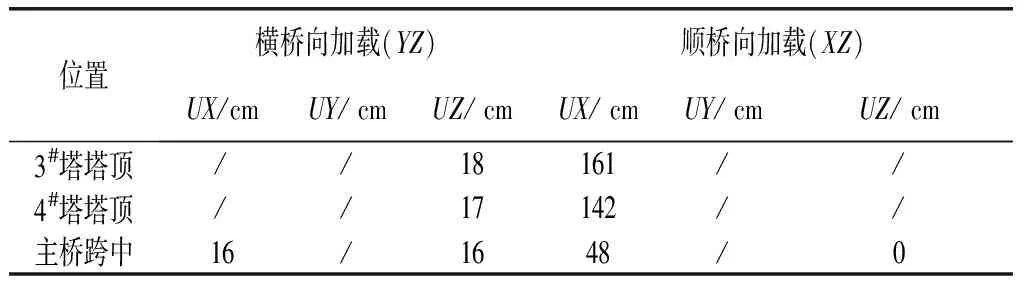

此處采用進行反應譜分析時采用平方和開平方的方法(SRSS法),進行E1(50年10%概率)和E2(50年2%概率)兩種地震水平進行關鍵位置和截面的內力與位移分析。按兩種方式加載:橫橋向加載(Y+Z)和順橋下加載(X+Z)。其計算結果如表3~表6所示,其中UX、UY和UZ分別代表縱向、橫向和豎向位移,下同。

表3 50年10%概率反應譜分析地震響應內力結果

表5 50年2%概率反應譜分析地震響應內力結果

表6 50年2%概率地震反應譜分析關鍵位置位移響應結果

據表3~表6分析可得出以下結論。

(1)順橋向+豎向和橫橋向+豎向地震作用下,剪力呈現出相同的規律,但橫橋向+豎向地震作用下的剪力明顯大于橫向+豎向地震。順橋向+豎向和橫橋向+豎向地震作用下,彎矩呈現出明顯的不同。在塔底處,順橋向+豎向地震作用下的彎矩要遠大于橫橋向+豎向地震作用;而在墩底處,順橋向+豎向地震作用下的彎矩要小于橫橋向+豎向地震作用。

(2)在順橋向+豎向地震作用下,塔頂和跨中主要呈現出縱向位移,橫向位移幾乎為 0;在橫橋向+豎向地震作用下,塔頂和跨中主要呈現出橫向位移,縱向位移顯著小于橫向位移。說明縱向振動和橫向振動耦合現象不顯著。

5 非線性時程分析

5.1 地震動確定

根據大橋工程場地地震安全性評估報告提供的場地地震反應譜及地震加速度時程,結合我國《公路橋梁抗震設計細則》(JTGT 2231-01-2020),在云霧特大橋抗震性能計算中采用兩水準的設計方法。兩水準分別采用50年10%超越概率(E1)與50年2%超越概率(E2)。

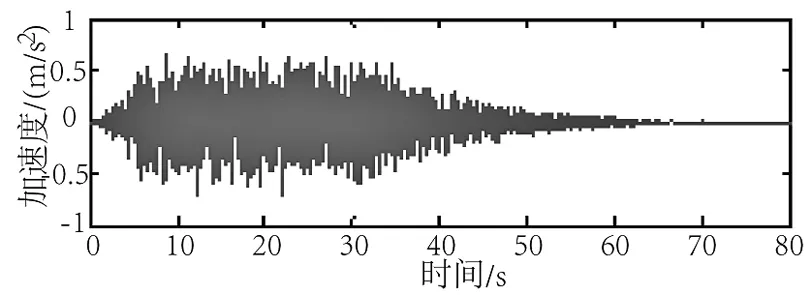

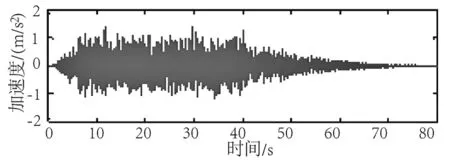

在地震時程響應分析中,充分考慮結構幾何非線性的影響,地震輸入采用人工模擬地震波。限于篇幅,圖1和圖2僅給出E1和E2水準下水平向地震動時程,豎向地震動時程取水平地震動時程的0.65倍。

圖1 E1水準下地震動時程

圖2 E2水準下地震動時程

5.2 工況設置

(1)E1地震組合方式:順橋向水平地震荷載+豎向地震荷載。(2)E1地震組合方式:橫橋向水平地震荷載+豎向地震荷載。(3)E2地震組合方式:順橋向水平地震荷載+豎向地震荷載。(4)E2地震組合方式:橫橋向水平地震荷載+豎向地震荷載。

5.3 計算結果

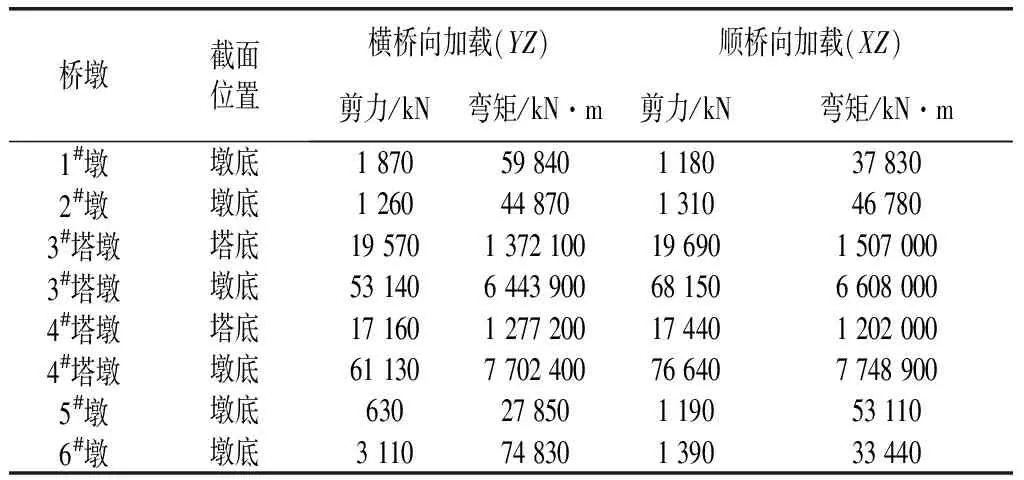

四種計算工況下關鍵截面內力和關鍵點位移如表7~表10所示。

表7 50年10%概率時程分析地震響應內力結果

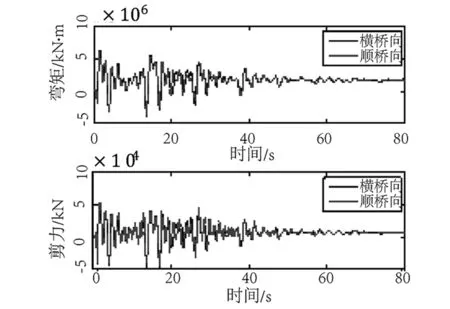

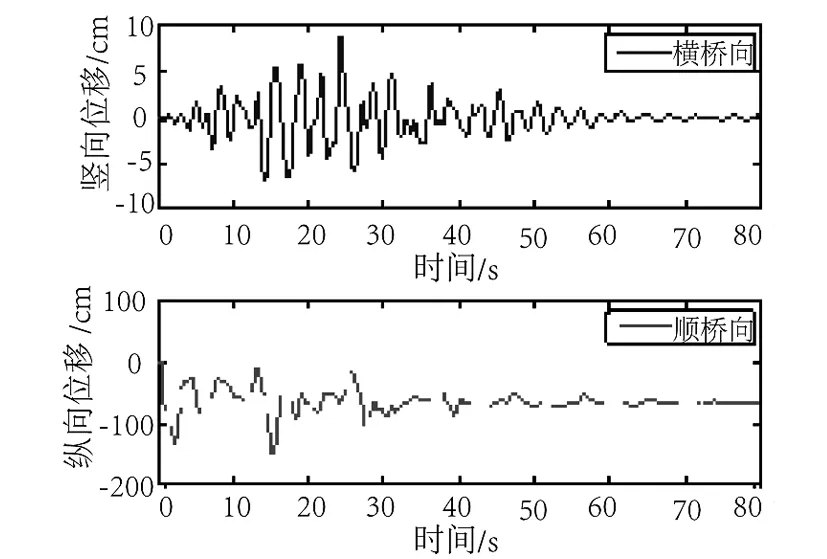

限于篇幅,此處僅給出3#墩底內力、3#和4#塔頂位移、跨中位移時程曲線,分別如圖3~圖6所示。

分析表5~表8和圖3~圖6可知。

表9 50年2%概率時程分析地震響應內力結果

圖3 3#墩底內力時程曲線

圖4 3#塔頂位移時程曲線

圖5 3#塔頂位移時程曲線

圖6 跨中位移時程曲線

表10 50年2%概率地震時程分析關鍵位置位移響應結果

(1)非線性時程計算分析所得的地震響應與反應譜得到的地震響應基本規律一致,地震非線性時程分析結果與反應譜計算結果互相驗證了其數據的可靠性。

(2)相比于反應譜分析得到的響應大小,非線性時程計算結果中各截面的內力幾乎都大于反應譜計算結果,這與非線性時程分析時考慮幾何非線性的影響,結果合理。

6 結 論

(1)順橋向+豎向和橫橋向+豎向地震作用下,剪力呈現出相同的規律,但橫橋向+豎向地震作用下的剪力明顯大于橫向+豎向地震。順橋向+豎向和橫橋向+豎向地震作用下, 彎矩呈現出明顯的不同。在塔底處,順橋向+豎向地震作用下的彎矩要遠大于橫橋向+豎向地震作用;而在墩底處,順橋向+豎向地震作用下的彎矩要小于橫橋向+豎向地震作用。

(2)在順橋向+豎向地震作用下,塔頂和跨中主要呈現出縱向位移,橫向位移幾乎為0;在橫橋向+豎向地震作用下,塔頂和跨中主要呈現出橫向位移,縱向位移顯著小于橫向位移。說明縱向振動和橫向振動耦合現象不顯著。

(3)非線性時程計算分析所得的地震響應與反應譜得到的地震響應基本規律一致,地震非線性時程分析結果與反應譜計算結果互相驗證了其數據的可靠性。

(4)相比于反應譜分析得到的響應大小,非線性時程計算結果中各截面的內力幾乎都大于反應譜計算結果,這與非線性時程分析時考慮幾何非線性的影響,結果合理。