基于科學史及學生實踐活動的教學設計

——以“基因在染色體上”為例

劉 爽 李媛媛 王振蓮

(1 北京理工大學附屬中學 北京 100089 2 北京第五十七中學 北京 100053)

遺傳的染色體學說的誕生是細胞學和遺傳學的結晶,宣告了細胞遺傳學的日臻成熟。以遺傳的染色體學說為核心的基因論是遺傳學發展史上里程碑式的發現[1]。利用確立遺傳的染色體學說的科學史為素材,將果蠅雜交實驗帶入課堂,有助于學生理解科學探索的本質。

1 教學分析

“基因在染色體上”是模塊2“遺傳與進化”中第2 章“基因與染色體的關系”的第2 節內容。《普通高中生物學課程標準(2017年版)》的相關內容要求為:3.2.4 概述性染色體上的基因傳遞和性別相關聯。要求教師創造條件讓學生參與調查、觀察、實驗和制作等活動,體驗科學家探索生物生殖、遺傳和進化奧秘的過程。指出:科學是一個發展的過程。學習生物科學史能使學生沿著科學家探索生物世界的道路,理解科學的本質和科學研究的思路和方法,學習科學家獻身科學的精神。這對提高學生的生物學學科核心素養很有意義[2]。

本節課以摩爾根和布里吉斯經典實驗的原始論文為基礎,在學生已有的孟德爾遺傳定律和減數分裂的知識背景下,增加實踐活動和引入科學史等進行整體設計。以遺傳染色體學說的建立過程為主線,將果蠅帶入課堂,學生動手實踐經典實驗;利用假說-演繹法,體會科研思維與工作,高度還原摩爾根真實推理過程;分析布里吉斯的細胞學研究,真正理解細胞學與遺傳學結合的直接證據。由此,學生逐步提升生物學學科核心素養。

2 教學目標

1)分析薩頓假說,初步認識類比推理的方法。

2)動手進行果蠅雜交實驗數據統計,激發學生的學習興趣,認同科學研究的客觀性和曲折性。

3)分析摩爾根果蠅實驗現象,運用假說-演繹法,了解遺傳學雜交實驗研究的基本思路和方法。

4)以布里吉斯果蠅實驗為素材,綜合運用遺傳定律和減數分裂知識和新信息,提高理解、綜合運用和思辨能力。

3 教學重、難點

1)利用假說-演繹法,對確立“基因在染色體上”的實驗證據進行推理分析。

2)孟德爾遺傳定律和減數分裂知識的綜合運用,分析布里吉斯細胞學證據。

4 教學策略

學生通過動手實踐掌握果蠅基本性狀及區分雌、雄果蠅的方法,從而完成摩爾根果蠅雜交實驗F1代的數據統計工作,獲得雜交實驗結果,并從數據的分析中發現規律;學生進一步利用假說-演繹法,對出現實驗現象的原因提出假說進行解釋,在發現不同假說均可解釋實驗現象后,學生設計驗證實驗加以甄別,最終確定合理假說;學生在不斷發現問題、解決問題的過程中,提高對遺傳學研究思維與方法的認識,并體會科學研究是不斷探索的艱辛過程;最后,學生綜合運用遺傳學和細胞學知識,分析布里吉斯細胞學實驗結果,理解出現初級例外的原因,隨之推測初級例外中白眼雌蠅與紅眼雄蠅雜交后代表型及性染色體組成情況,理解“基因在染色體上”的細胞學證據。

5 教學準備

1)實驗準備:教師培養野生型紅眼及突變型白眼黑腹果蠅(Drosophila melanogaster),并進行摩爾根經典實驗中的關鍵實驗:紅眼雌蠅與白眼雄蠅的雜交實驗,白眼雌蠅與紅眼雄蠅的雜交實驗[3];準備體視顯微鏡、冰袋、放大鏡、鑷子、紗布等。

2)學生活動準備:教師閱讀摩爾根及布里吉斯的論文,整理并設計學生活動文案。準備不同顏色展示紙張、白板筆、磁扣等。

3)板書展示材料、多媒體課件。

6 教學過程

6.1 導入 當孟德爾的遺傳規律被重新發現后,有一個問題始終沒有解決:基因在細胞中是否有物質基礎?孟德爾所假設的顆粒狀因子,究竟是否為物質的實體?如果是,又存在于細胞中的什么位置? 引導學生思考基因存在的位置。

6.2 遺傳的染色體學說的提出——薩頓假說

學生活動1:闡述薩頓提出假說的理由。1903年,薩頓在其發表的論文中闡明蝗蟲的精子和卵細胞的形成過程,并對減數分裂進行了詳盡的描述。教師出示染色體行為總結表并提問:薩頓敏感發現染色體行為與基因行為的相似性,大家能否將基因的具體行為和染色體行為一一對應? 在減數分裂和受精過程中,染色體與遺傳因子總是共存共變的,這表明染色體與遺傳因子之間存在因果關系,誰是動因,誰又是結果?

通過引導學生分析薩頓假說的推理過程,初步認識類比推理的方法,理解“遺傳的染色體學說”產生的歷史背景。

6.3 實驗證據確立——摩爾根果蠅雜交實驗

6.3.1 認識摩爾根和果蠅 教師講述關于摩爾根生平及他對孟德爾遺傳定律看法的小故事[4—5]。介紹黑腹果蠅作為理想的實驗室模式生物的原因[6]。通過介紹摩爾根的學習經歷和對孟德爾學說由相信到反對的過程,學生對摩爾根有一定的了解,體會摩爾根堅信“實驗出真知”想法的原因。介紹果蠅作為生物學研究模式生物的原因,學生體會生物學研究選擇模式動物的關鍵因素。

6.3.2 統計摩爾根果蠅雜交實驗結果

學生活動2:區分雌、雄果蠅及眼色性狀。1910年,摩爾根的實驗室中誕生了一只白眼雄蠅,而其兄弟姐妹都是紅眼,摩爾根利用白眼果蠅設計了雜交實驗。如何區分果蠅的性別?學生首先學習果蠅冷凍麻醉的方法,用體視顯微鏡區別雌、雄果蠅,并拍照標注雌、雄果蠅的不同表型。各小組分享觀察照片,師生、生生之間交流觀察結果。

學生活動3:統計摩爾根果蠅雜交實驗結果。教師提供白眼雄蠅與紅眼雌蠅雜交F1代。學生分組觀察F1代果蠅眼色及性別,統計F1代的數據,并填表上傳匯總,從中體驗摩爾根果蠅實驗的真實情境,理解科學家實驗操作的復雜性。

6.3.3 分析摩爾根果蠅雜交實驗現象——假設、演繹、推理、確立

摩爾根利用白眼雄蠅與紅眼雌蠅交配,后代(F1)全部為紅眼果蠅。F1相互交配后代出現紅眼∶白眼=3∶1,白眼只出現在雄蠅的現象。由以上現象,按照孟德爾遺傳規律解釋,能得到怎樣的判斷? 學生由F1結果,得出紅眼為顯性;由F2結果,得出眼色由一對基因控制,可能與性別相聯系的判斷。

學生活動4:提出解釋雜交現象的假說。

教師提出任務:對此遺傳現象,你怎樣解釋? 請每組在黃色紙上寫出假設及相關遺傳圖解。提示:A為紅眼基因,a為白眼基因;基因如果在常染色體上,個體基因型寫為AA、Aa、aa;基因如果在X 和Y染色體上,用XA、Xa、YA、Ya表示,個體基因型寫為XAXA、XAXa、XAYA、XAYa、XAY、XYA……

學生小組討論,提出假設,利用遺傳圖解的形式展現假說及解釋雜交實驗現象。學生會提出不同假說,一種是控制白眼性狀基因位于X 和Y 染色體上,另一種是控制白眼性狀基因只位于X 染色體上,2 種假說都可解釋實驗現象。教師將2 種假設及遺傳圖解都呈現在黑板上。學生運用已有的孟德爾遺傳定律的知識和遺傳學研究方法,解決新情境下的問題,并激發繼續探索的興趣。

學生活動5:設計驗證實驗。

教師提出任務:假說需要驗證,請在藍色紙上設計實驗并明確預期結果。

學生在之前活動中,發現不同假說都能解釋此現象,感覺很神奇,對設計驗證實驗的活動充滿動力,積極開始設計驗證實驗。學生首先會提出不同方案,其中一般集中在測交實驗設計。教師呈現提出不同假說的小組設計的測交實驗,學生再次發現設計的測交實驗又都可驗證假說,并且得出相同的預期結果,依然無法區分2 種假說。此時,學生意識到,必需設計出能區分2 種假設的關鍵實驗。由此,學生自發推進活動進程,深入思考分析,不斷嘗試各種實驗設計。最終,學生設計出摩爾根驗證實驗中最為關鍵的實驗,即紅眼雄蠅與白眼雌蠅的雜交實驗。通過此實驗,2 種假說會出現不同的預期結果,通過實驗就可判斷哪種假說成立。此時,教師將預先進行的此實驗的F1代果蠅分發到各組,學生通過觀察匯總子代眼色及性別情況,終于確定了控制白眼性狀基因只位于X染色體上的假說成立。之后,教師簡介摩爾根實驗及探究過程:最初假設→驗證實驗→發現關鍵實驗現象→修正最初假設→得出正確假設。總結摩爾根工作的意義:將特定基因(眼色基因)與特定染色體(X 染色體)聯系到了一起。

學生在提出不同假說及不斷嘗試設計驗證實驗的過程中,逐漸提高思維強度,培養思辨能力。同時,此過程高度還原了摩爾根真實的探索過程。摩爾根在論文[7]中提到,最初他認為控制白眼性狀基因在雄蠅體內是成對出現的,而且設計并進行了多種驗證實驗都證明假說成立。直到他將白眼雌蠅與紅眼雄蠅雜交后,發現了令他感到奇怪的現象,由此,摩爾根才對最初的假設進行了修正。通過此過程,學生切身體會到了科學研究不是一蹴而就,而是不斷探索的過程;科學家也不是“神”,而是勤于思考,不斷實踐,不輕信、不盲從的人。

6.4 直接實驗證據——布里吉斯細胞學證據

6.4.1 理解初級例外產生原因 摩爾根的假設在當時依然受到少數科學家的質疑,直到摩爾根的學生布里吉斯發現果蠅的另一個不尋常現象,并提供了細胞學證據,才無可辯駁地證明了遺傳的染色體學說。教師展示布里吉斯果蠅實驗的初級例外現象,提問:你覺得這個現象哪里不尋常?學生分析發現例外現象。

學生活動6:理解初級例外出現的原因。布里奇推測,這種意外情況的出現是由于親代白眼雌蠅有極少數初級卵母細胞在減數第一次分裂時,X 染色體不分離,2 個X 染色體進入同一個次級卵母細胞或第一極體。染色體組成、成活情況和育性情況:XXX (死亡),XXY(雌性,可育),XO(雄性,不育),OY(死亡),YY(死亡)。請利用遺傳圖解說明例外出現的情況。

學生經小組討論,寫出遺傳圖解。教師指定某組在黑板上呈現活動成果。學生運用減數分裂知識和摩爾根假設,理解新現象的產生的原因,訓練了綜合運用知識及推理能力。

6.4.2 推測細胞學證據

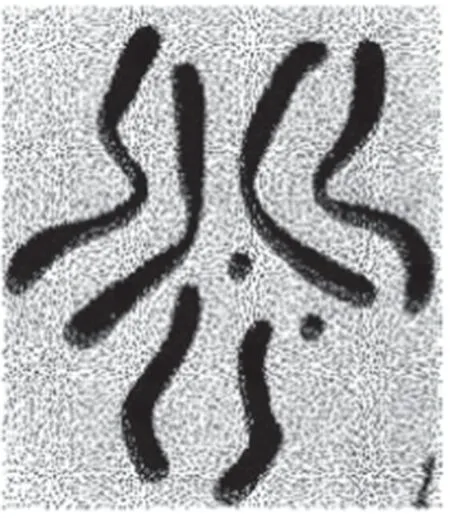

學生活動7:推測初級例外后代染色體組成,發現細胞學證據。參考正常果蠅染色體組成圖,在圖1中畫出初級例外與紅色雄蠅雜交后代中紅色雌蠅的染色體組成。

圖1 學生活動7 任務圖

學生需要將此任務拆解為子任務:1)初級例外產生配子情況;2)雜交后代表型及染色體情況;3)繪制后代中紅色雌蠅染色體情況。小組代表在黑板上展示遺傳圖解和繪制的染色體情況。教師展示布里吉斯實驗過程及顯微觀察結果[8]:布里吉斯對這些紅眼雌性后代進行了染色體觀察。取100 個這樣后代的卵巢,觀察卵巢中處于減數第一次分裂中期的細胞,其中18 個卵巢標本清晰可見細胞中染色體情況。9 個標本細胞染色體正常(圖2),9 個標本的細胞除2 個X 染色體之外,還有一個呈L字形的染色體,被認定為Y 染色體(圖3)。

圖2 雌果蠅正常染色體組成[8]

圖3 雌果蠅異常染色體組成[8]

教師總結,布里吉斯利用摩爾根提出的假說,進行推測得到的預期結果終于用細胞學實驗所證實,無可辯駁地證明了基因在染色體上。

在進行推測的過程中,學生需要運用減數分裂、孟德爾遺傳定律和細胞學知識并結合摩爾根假設,對其思維能力有較高要求,訓練其思辨能力。同時,學生也真切地感受到科學需要實證,要證明基因在染色體上,需要有細胞學證據。

至此,從薩頓假說的提出,摩爾根假說的確立,到最后布里吉斯的細胞學證據,“基因在染色體上”的觀點終于形成了。這是遺傳學和細胞學的結合,為遺傳學研究開辟了新的思考與研究角度,具有劃時代的意義。

7 教學反思

運用科學史有助于學生理解科學探索的本質。對科學史資料進行深度挖掘與整理,通過設計多種形式的學生實踐活動,可充分發揮科學史中經典實驗的價值。“基因在染色體上”是遺傳學與細胞學結合的關鍵一環,對于學生理解孟德爾遺傳定律的本質具有重要意義。