基于OBE理念的“計算機組成原理”課程教學改革探索

趙鄭營,寧菲菲

(平頂山學院,河南 平頂山 467000)

0 引言

2013年,我國成為《華盛頓協議》簽約成員,標志著具有國際實質等效的工程教育專業認證。Outcomes-based Education(OBE)是一種基于成果導向的教育模式,它以學生學習應取得的成果進行組織、實施和評價。工程教育專業認證的3個基本理念:成果導向、以學生為中心、持續改進。前兩個取決于教學設計,第3個取決于教學評價。成果導向教育已成為美國、英國等國家教育改革的主流理念,用其引導我國工程教育改革,具有現實意義。OBE強調4個問題:一是想讓學生取得什么樣學習成果;二是為什么要讓學生取得這樣的學習成果;三是如何有效地幫助學生取得這些學習成果;四是如何知道學生已經取得了這些學習成果。為了貫徹實施在成果導向教育理念的引導下推進教育教學改革,需要不斷從課程教學中總結經驗[1]。

1 “計算機組成原理”課程人才培養目標

“計算機組成原理”是專業核心課程,是計算機科學與技術專業的專業必修課。在專業的課程體系中位于第4學期。其先修的硬件課程有“電路與模電”和“數字邏輯”,分別在第2和第3學期開設,后續在第5學期的“單片機原理及應用”和“微機原理與匯編語言”課程,“計算機組成原理”課程在課程體系中起到了承上啟下的重要作用。“計算機組成原理”課程的教學內容包括設計計算機內部工作的最基本方法,使學生必須通過深入分析才能建立問題的原理模型,并通過現代化工具設計簡單的控制器模型。在此過程中,必須結合教學內容給出的原理并應用數字邏輯電路和硬件描述等知識,達到基本的微程序控制的目標,而這個目標充分體現了復雜工程的構建過程。“計算機組成原理”課程包含求解計算機硬件問題和利用計算機硬件技術求解問題的基本原理和方法;課程所涉及的問題需要運用工程原理進行深入的分析。“計算機組成原理”課程是計算機科學與技術專業培養學生識別、表達和分析計算機領域復雜工程問題能力的有效載體之一。該課程承擔著重要的知識技能培養任務和思政素養教育任務,蘊含著大量的思政元素,是計算機科學與技術課協同育人的主陣地[2-3]。

根據計算機科學與工程專業畢業要求,明確以下4個課程目標。

(1)目標1:能夠應用數據表示、運算方法、存儲結構、指令系統和CPU工作原理等專業知識對計算機工程解決方案進行分析評價。

(2)目標2:能夠應用計算機硬件基本組成原理等知識進行簡單的硬件系統設計與開發,能夠根據CPU、指令系統等部件性能的影響因素對相關設計方案進行設計和改進。

(3)目標3:能夠應用流水線性能分析方法、CPU性能評估方法等科學方法識別并理解計算機復雜工程問題的相關特性。

(4)目標4:能夠針對計算機復雜工程問題選擇合適的總線結構、存儲系統結構和指令系統,對計算機復雜工程問題涉及的硬件、模塊等諸多因素開展技術研究和實驗驗證。

2 OBE理念下課程教授方法

本課程貫徹“以學生為中心”的教學思想,采用“互動、開放”的課堂形式,具體以講授為主,實驗教學為輔,教師采用啟發式、問題式的教學方法,以知識為載體,傳授“計算機組成原理”課程的思想和方法,課堂教學盡量引入互動環節,引導學生尋找解決方案,基于計算機中硬件組成問題,提高學生有效提出計算機領域復雜工程問題解決方案能力,促進學生課程目標的達成。充分利用學校超星泛雅網絡教學平臺,更好地搭建“計算機組成原理”課程MOOC平臺,讓學生通過手機端學習通App課前預習,制訂學習計劃并選擇學習內容,從而成為學習的主角。進入實驗室的學生可以通過實踐完成對知識的理解和吸收,并進一步完成實驗內容,不同層次學生之間可以互助,形成良好的學習氛圍,從而讓學生在較為開放的課堂氛圍中展開實踐教學,學生學習由被動模式變主動模式。

為了促進課程目標1的達成,根據教學內容,采用課堂教授和實驗教學的方式,利用啟發式和問題式教學方法,掌握計算機硬件構成的基本知識和工作原理,在實驗教學環節中運用數據表示、運算方法、存儲結構、指令系統和CPU工作原理等專業知識對計算機工程解決方案進行分析評價。

為了促進課程目標2的達成,根據教學內容,采用社會調研和實驗教學的方式,根據CPU、指令系統等部件性能的影響因素對相關設計方案進行優化和改進,加強實驗環節的引導,進行簡單的硬件系統設計與開發。

為了促進課程目標3的達成,根據教學內容,采用課堂教授和課堂討論的方式,利用問題式教學方法,加強實驗環節的引導,運用流水線性能分析方法、CPU性能評估方法等科學方法識別并理解計算機復雜工程問題的相關特性。

為了促進課程目標4的達成,根據教學內容,采用社會調研和實驗教學的方式,對計算機復雜工程問題涉及的硬件、模塊等諸多因素開展技術研究和實驗驗證。

3 基于OBE理念的考核方式及具體要求

根據每項課程目標的達成途徑,以及評價每項課程目標實現情況的需要,確定相應的考核方式和不同考核方式在每項課程目標評價中所占比例。根據每種考核方式在課程目標評價所占比例,本課程的學生成績構成參考比例:作業20%,實驗20%,試卷60%。

課程目標1的考核方式為試卷60%,作業30%,實驗10%。課程目標2的考核方式為實驗50%,試卷50%。課程目標3的考核方式為試卷60%,作業40%。課程目標4的考核方式為試卷50%,作業25%,實驗25%。為優化課程目標的達成,每個課程目標的考核方式對應至多兩種的原則,優化后課程目標1的考核方式為試卷40%,作業60%。課程目標2的考核方式為實驗100%。課程目標3的考核方式為試卷100%。課程目標4的考核方式為試卷80%,實驗20%。

3.1 試卷考核

試卷考核主要檢驗學生對計算機硬件工作原理的理解能力,對計算機工程解決方案的分析評價能力,簡單的硬件系統設計與開發能力,計算機復雜工程問題的相關特性的識別與理解能力。在試卷內容考核中,改革前設計的題型為選擇、判斷、填空、綜合題4大類。為了提高學生解決現實問題的能力,本課程將試卷題型設定為綜合題一種,且題目表述需要和專業知識解決現實問題做出對應。綜合題:請運用流水線性能分析方法、CPU性能評估方法等科學方法識別并理解計算機指令系統設計、I/O系統設計問題、指令系統設計問題的相關特性。

為了改善CPU在高速I/O設備或輔助存儲器與主存交換信息過程中,不斷被打斷而執行中斷服務程序的情況,人們探索出了DMA控制方式。利用計算機硬件基本組成原理等知識,分析并設計其應用場景執行過程。

(1)DMA接口主要由哪些部件組成;

(2)結合應用場景分析在數據交換過程中應完成哪些功能;

(3)畫出DMA工作過程的流程圖,并簡述其工作過程(不包括預處理和后處理)。

3.2 作業考核

作業考核主要檢驗學生對計算機硬件的基本組成的認知能力,對硬件工作原理的理解能力,識別并理解計算機復雜工程問題相關特性的能力,對計算機復雜工程問題涉及的硬件、模塊等諸多因素開展技術研究的能力。同樣在日常的作業中也進行了理論聯系實踐的方式進行考核。

作業:中國人民解放軍某部隊研究出了一種基于漢明碼糾錯的測控軟件數據庫編碼信息只能校驗方法,仿真結果表明,采用該方法進行信息檢驗的糾錯能力較好,測控軟件數據庫編碼信息抗干擾和抗攻擊能力較強,具有很好的信息隱寫性能。結合課程存儲器相關校驗知識,分析解釋奇偶校驗原理和漢明校驗碼的實現原理,并自擬一段7位的二進制代碼,完成漢明碼的產生和逆向翻譯過程。最后對發現的傳輸錯誤進行糾正和評價。

要求:(1)解釋概念清楚;(2)對工作原理應用及分析評價方法合理;(3)分析評價結果合理。

4 課程考核評價

課程分目標達成情況評價值的計算如下:

其中,VCi為課程目標i的達成情況評價值,SAi為課程目標i對應考核平均分,STi為課程目標i對應考核總分,Wi為課程目標i對應考核方式所占比例。

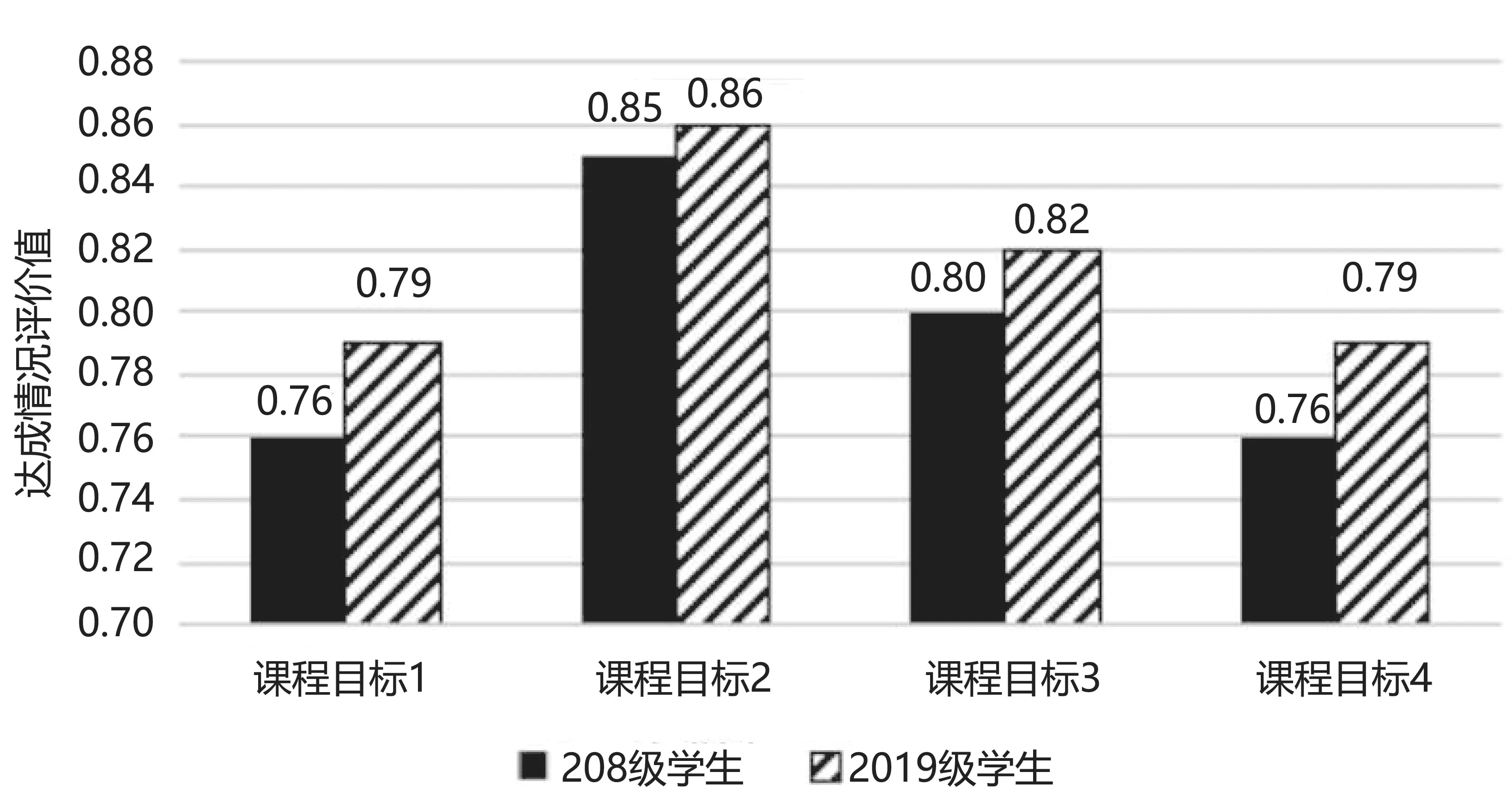

根據2018級和2019級計算機科學與技術專業學生的學習情況進行考核,2018級和2019級課程目標的達成情況如圖1所示,2019級學生的課程目標達成情況較2018級有所提升。

圖1 2018級學生與2019級學生課程目標達成情況對比

5 改進措施

教師應加強學生分析和評價能力的訓練。后續應加強學生分析和評價能力的訓練,引導學生利用網絡課程資源平臺,強化“評價有關平臺環境、技術工具和有效資源在問題求解中的局限性”的學習。優化教學案例和項目,在本課程下一學年的教學過程中,注重學生分析和評價能力的培養。后續應加強部分達成情況不好學生的學習指導,學業指導教師應積極與該類學生溝通。對于少數學業有困難的學生啟動學業預警機制,進行學業幫扶,促進其畢業要求的達成。

為了促進課程目標的達成,學生應該形成整機思維,整合聯系相關理論知識,綜合運用恰當的方法,對計算機工程解決方案進行分析評價。注重實驗操作,通過實驗鍛煉簡單的硬件系統的設計與開發能力。掌握識別計算機復雜工程問題相關特性的方法,理解其特征。學生應該養成研究探索的習慣,在理論指導下積極進行實驗驗證。

6 結語

本文基于工程認證理念,在課程設計和教授方面以學生為中心,課程目標為起始進行探索。在評價考核方面,將課程理論知識與社會實踐相聯系,使得同學們在學習理論知識的同時,了解所學習知識的使用之處。方便根據學生的課程目標的達成情況,及時做出持續改進措施,這樣在學習過程中更有利于提升學生分析和解決復雜工程問題的能力。