基于連花清瘟膠囊中西醫結合治療早期新型冠狀病毒肺炎的臨床研究*

田詠 ,馬兆潤 ,畢穎斐 ,孫宏源 ,朱振剛 ,蘇立碩 ,張其秀

(1.天津市海河醫院,天津市呼吸疾病研究所,天津 300350;2.天津中醫藥大學第一附屬醫院,天津 300381)

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)因其廣泛易感性及潛伏致病性對社會造成了極大的影響,嚴重阻礙了人們的正常生產生活。針對COVID-19尚無臨床確實有效的抗病毒治療藥物及疫苗,多采用對癥支持治療、綜合干預為主[1]。中醫藥對發熱及感染性疾病的治療具有良好的臨床療效。近年來有研究發現,在對抗嚴重急性呼吸綜合征(SARS)、甲型流感的過程中,中醫藥在阻斷疾病進展、縮短病程、提高療效、促進患者康復等方面都顯示出巨大的優勢[2]。連花清瘟膠囊是SARS期間研發用于治療病毒性呼吸系統傳染病的中成藥,具有廣譜抗病毒、退熱抗炎、止咳化痰等作用[3-4]。

目前天津地區收治的所有COVID-19患者均采取中西醫結合治療方案,在西藥抗病毒及對癥治療的基礎上,由中醫專家會診組結合四診信息辨證施方。由于COVID-19患者常常夜間入院,且中醫工作者頻繁進入病區采集臨床信息產生一定物資耗損及感染風險,中藥湯劑的熬制也需要時間,會使部分患者缺失早期中醫治療環節。筆者在臨床治療過程中發現,在患者入院早期,選用連花清瘟膠囊聯合常規西醫治療,取得了良好的治療效果,現總結報告如下,以期為臨床中西醫更加緊密結合提供思路。

1 資料與方法

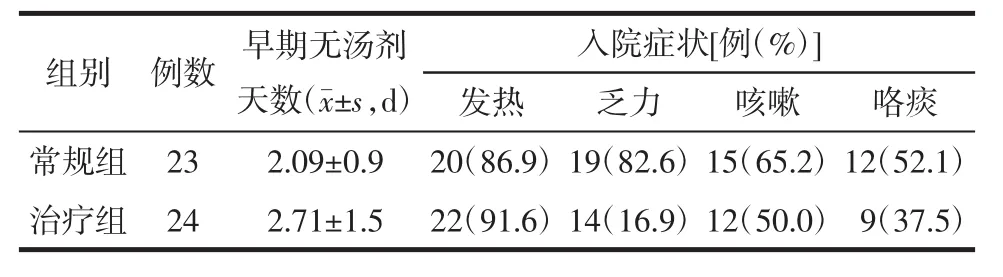

1.1 一般資料 收集天津市海河醫院在2020年1月22日—2月23日期間出院COVID-19患者共81例,根據納入、排除及剔除標準,最終篩選出47例作為研究對象,無脫落患者。按照是否配合使用連花清瘟膠囊分為連花清瘟早期治療組(以下簡稱治療組)24例和中西醫結合常規治療組23例(以下簡稱常規組)。治療組男15例(62.5%),女9例(37.5%),平均年齡(46.6±14.0)歲;常規組男11例(47.8%),女 12例(52.1%),平均年齡(41.2±14.8)歲,對兩組患者性別、年齡、臨床主要癥狀、基礎治療進行比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1、2、3。

表1 兩組患者年齡、性別、入院病情程度比較Tab.1 Comparison of age,gender,and degree of hospitalization between two groups

表2 兩組患者早期無湯劑天數及入院癥狀比較Tab.2 Comparison of the number of days without decoction and admission symptoms between two groups

表3 兩組患者基礎治療情況比較Tab.3 Comparison of basic treatment between two groups 例(%)

1.2 納入標準 1)參考國家衛生健康委員會及國家中醫藥管理局共同發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第三、四、五、六版)》[1,5-7],屬于COVID-19普通型及重癥的患者。2)參照《新型冠狀病毒肺炎中醫診療天津方案》[8],辨證分型為濕邪困表、濕濁傷中及痰熱壅盛的患者。3)入院早期未行中藥湯劑治療的患者。

1.3 排除標準 1)不能配合評價臨床癥狀量表的住院患者。2)因肝功能異常或其他原因不能服用中藥及中成藥的患者。

1.4 治療方案 西醫治療方案:參照國家衛生健康委員會及國家中醫藥管理局共同發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第三、四、五、六版)》[1,5-7]中的治療方案進行抗病毒及對癥治療。

中醫治療方案:參考《新型冠狀病毒肺炎中醫診療天津方案》[8],根據患者證型辨證施治。1)普通癥(濕邪困表):藿香正氣散加減(藿香9 g,荷葉10 g,半夏 12 g,陳皮 12 g,厚樸 10 g,茯苓 15 g,白術 12 g,虎杖 10 g,桔梗 12 g,前胡 10 g,紫菀 10 g,神曲10 g)。2)普通癥(濕濁傷中):三仁湯加減(白豆蔻 10 g,薏苡仁 15 g,半夏 12 g,陳皮 12 g,厚樸 10 g,茯苓 15 g,白術 15 g,虎杖 10 g,神曲 10 g)。3)重癥(痰熱壅盛):瓜蔞薤白半夏湯加減(苦杏仁12g,半夏 12 g,瓜蔞 30 g,葶藶子 10 g,款冬花 15 g,桔梗 20 g,厚樸 12 g,丹參 20 g,麥冬 20 g,黃芩15 g,虎杖 15 g,馬鞭草 15 g)。

1.5 分組治療方法 常規組患者入院早期未行中藥湯劑治療時,不使用中成藥,僅行西醫治療方案。治療組患者入院早期未行中藥湯劑治療時,普通癥符合濕邪困表、濕濁傷中,重癥符合痰熱壅盛的患者,使用連花清瘟膠囊進行治療(每次4粒,每日3次),期間不再使用其他中成藥物。中藥湯劑參與治療后,停用連花清瘟膠囊。具體用藥療程不一,使用時間為2~4 d。

1.6 觀察指標

1.6.1 體溫復常及住院時間 計算患者體溫復常及住院時間。

1.6.2 計算機斷層掃描(CT)影像好轉率評判標準 根據患者出院時肺部影像學特征進行判定[9],患者肺部影像學呈現緩解期(病灶逐漸吸收、好轉,范圍縮小,或可見纖維條索影)為好轉,患者肺部影像學呈現進展期(病灶增多,范圍擴大,逐漸累及雙肺多個節段,部分病灶實變)及重癥期(雙肺彌漫性實變,繼續加重成“白肺”表現)判定加重。

1.6.3 臨床癥狀評分 根據天津地區COVID-19證候分析[10]及SARS中報道[11]的臨床癥狀評分量表進行量表設計,共12項,總分在0~33分,癥狀越多越重,評分越高,見表4。

表4 臨床癥狀評分量表Tab.4 Clinical symptom score scale

1.6.4 臨床主要癥狀(發熱、乏力、咳嗽、咯痰)改善率 統計患者臨床主要癥狀改善率。

1.7 統計學方法 采用SPSS 25.0軟件進行統計分析。計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,計數資料采用例數和頻數(%)進行描述,組間比較采用卡方檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

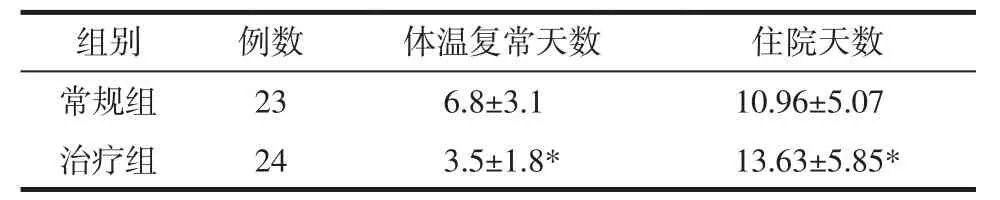

2.1 體溫復常及住院天數比較 兩組均能改善患者體溫,治療組較常規組復常更快,差異具有統計學意義(P<0.05),在住院天數上兩組無明顯區別。見表5。

表5 兩組患者體溫復常及住院天數的比較(±s)Tab.5 Comparison of temperature return to normal and hospital stay between two groups(±s)d

表5 兩組患者體溫復常及住院天數的比較(±s)Tab.5 Comparison of temperature return to normal and hospital stay between two groups(±s)d

注:與常規組比較,*P<0.05。

組別 例數 體溫復常天數 住院天數常規組 23 6.8±3.1 10.96±5.07治療組 24 3.5±1.8* 13.63±5.85*

2.2 CT影像好轉率比較 常規組CT影像好轉18例,好轉率78.2%,治療組CT影像好轉21例,好轉率87.5%,治療組較常規組好轉率更高,差異具有統計學意義(P<0.05)。

2.3 臨床癥狀評分比較 兩組均能有效改善患者臨床癥狀,治療組較常規組改善更明顯,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表6。

表6 兩組患者臨床癥狀評分的比較(±s)Tab.6 Comparison of clinical symptom scores between two groups(±s) 分

表6 兩組患者臨床癥狀評分的比較(±s)Tab.6 Comparison of clinical symptom scores between two groups(±s) 分

注:與常規組比較,*P<0.05。

組別 例數 入院評分 出院評分常規組 23 6.1±2.1 2.9±2.2治療組 24 5.2±2.1 0.9±1.6*

2.4 臨床主要癥狀(發熱、乏力、咳嗽、咯痰)改善率比較 兩組患者體溫均降至正常。治療組較常規組患者乏力改善率更高,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表7。

表7 兩組患者臨床主要癥狀(發熱、乏力、咳嗽、咯痰)改善率的比較Tab.7 Comparison of the improvement rate of main clinical symptoms(fever,fatigue,cough,expectoration)between two groups

2.5 臨床結局及安全性評價 兩組患者經治療后,均連續2次呼吸道標本核酸檢測陰性出院(采樣時間至少間隔1 d),無死亡病例。治療組患者實驗室檢查未出現與用藥相關的異常指標,未訴胃腸道等不適反應,臨床用藥安全性良好。

3 討論

連花清瘟膠囊(顆粒),是由連翹、金銀花、炙麻黃、苦杏仁、石膏、板藍根、貫眾、魚腥草、藿香、大黃、紅景天、薄荷腦、甘草組成。其中麻黃、苦杏仁、石膏及甘草出自張仲景《傷寒論》中“麻杏石甘湯”,主治太陽陽明合病的內熱汗出而喘;連翹、金銀花及薄荷為吳鞠通《溫病條辨》中“銀翹散”的君臣藥物,可清內熱解毒;藿香輔助麻黃散表寒祛濕,板藍根、貫眾、魚腥草可增強主方清熱解毒,消癰排膿功效,緩解患者咽喉癥狀,大黃解毒,清濕熱,當瘟邪穢濁聚集在腸道時,大黃的“通因通用”可以給邪以出處,防止病情向內發展。許祿華等[12]對早期國家及各省市政府以及各專家制定和發表的新型冠狀病毒肺炎指南及建議進行了不同階段的處方用藥規律,發現連花清瘟膠囊(顆粒)被建議應用于COVID-19觀察期及治療早期癥見乏力伴發熱者。根據現代臨床研究顯示,連花清瘟膠囊(顆粒)在治療病毒性感冒時,較同類藥物能更快改善患者的體溫及臨床癥狀[13],其組方中有7種藥物對流感病毒的蛋白酶有抑制作用[14]。魚腥草能夠減少咳嗽反射[15],大黃具有很好的抗病毒作用,能調節免疫功能[16]。

中醫認為本病屬于“疫病”范疇,是指具有傳染或流行特征而且傷亡較重的一類疾病[17],古籍中也稱之為“疫癘”“時行”“天行”“瘟疫”等。根據天津地區早期收治患者的中醫證候特征表明,其初期主要表現為“濕邪犯肺”,后濕邪裹熱,膠固難化,郁而化熱,熱灼肺津,煉液成痰,繼而表現為痰熱壅肺,痰黏難咯等癥狀,到病程后期易出現傷陰表現,患者辨證多呈現氣陰兩虛證[10]。這與薛雪《濕熱論》中對于濕熱病的三焦傳變基本一致[18]。濕邪又因其重濁膩滯的特性,若與熱相合,則膠著難解,故濕溫往往纏綿難愈。

結合回顧性研究數據,筆者團隊發現在COVID-19早期使用連花清瘟進行治療,可能對于縮短患者體溫復常時間,改善患者CT影像,減輕臨床發熱、乏力癥狀等有一定促進作用,但對于住院時間及咳嗽、咯痰較常規治療組改善不明顯,早期應用效果較好。考慮本研究為回顧性研究,由于樣本量較少,及患者癥狀的地域性表現,可能存在一定局限性,確切的臨床療效尚需大樣本、多中心隨機對照臨床研究進行評價。