手輔助腹腔鏡技術與開腹手術治療直腸癌的療效對比研究

蒙仁文

摘要:目的 探究手輔助腹腔鏡技術與開腹手術治療直腸癌的療效。方法 回顧性分析我院2010年1月~2021年12月期間收入直腸癌患者總計70例,按照手術方式不同分為兩組各35例,對照組:傳統開腹手術,觀察組:手輔助腹腔鏡技術,比較兩組療效。結果 觀察組手術切口長度短于對照組,出血量、術后排氣時間及住院天數少于對照組,兩組差異顯著(P<0.05);觀察組術后并發癥率為5.71%,低于對照組14.29%,兩組差異顯著(P<0.05);術前兩組炎性指標水平無顯著差異(P>0.05),術后2d,觀察組IL-6、C反應蛋白水平低于對照組,兩組差異顯著(P<0.05)。結論 手輔助腹腔鏡技術具有微創、出血量少優勢,可有效縮短患者住院時間,降低炎性指標水平及術后并發癥率,臨床應用效果顯著。

關鍵詞:手輔助腹腔鏡技術;開腹手術;直腸癌

【中圖分類號】R735.3+7 【文獻標識碼】A 【文章編號】1673-9026(2021)11-01

直腸癌作為消化系統常見惡性腫瘤之一,近些年來人們生活水平提升及飲食習慣改變,發病率呈現上升趨勢,發病率位居全球惡性腫瘤第4位,國內直腸癌發病率為3.1/10萬~10.7/10萬,位居消化道惡性腫瘤第2位,并呈現上升及年輕化趨勢[1]。外科治療上,傳統開腹手術成為目前常見手段,但近些年來隨著腹腔鏡技術快速發展,腹腔鏡技術得到廣泛應用。特點為技術難度高、學習周期長等,對出血者有著不小困難[2]。而手輔助腹腔鏡技術在術者非優勢手的協助下配合腹腔鏡器械完成手術,初學者易于掌握。手輔助腹腔鏡技術經手協助通過腹腔鏡器械完成手術,保留腹腔鏡手術優點,并具備獨特應用優勢[3]。文章就手輔助腹腔鏡技術與開腹手術治療直腸癌療效如下分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析2010年1月~2021年12月期間收入直腸癌患者總計70例,按照手術方式不同分為兩組各35例,納入標準:①納入對象經臨床確診為直腸癌;②患者無腹部手術病史、淋巴結轉移及其他臟器轉移;③術后可配合隨訪。排除標準:①重要臟器功能衰竭;②血小板、凝血因子減少;③免疫功能低下者。對照組中男20例,女15例,年齡38~70歲,平均(55.63±3.26)歲,觀察組中男21例,女14例,年齡39~70歲,平均(55.87±3.56)歲,兩組一般資料無顯著差異(P>0.05)。

1.2 方法

對照組予以開腹手術,常規氣管插管全身麻醉,取臥位仰臥位,在腹部位置做一正中切口,逐層切開皮膚、皮下組織,超聲刀依次分離腹腔內筋膜、腹膜、腹膜后間隙結締組織,結直腸腫瘤位置暴露后清掃淋巴結,切除腫瘤后裝入標本袋內,創面電凝止血,處理腸道吻合并留置引流管,關閉切口。觀察組予以手輔助腹腔鏡技術,靜脈全身麻醉,肚臍維持繞臍小切口,縱行放置手輔助藍蝶器,肚臍左側8cm維持錯位穿刺孔,以恥骨聯合右側麥氏點,恥骨上方2cm位置作為主操作孔,恥骨聯合上方穿刺孔為觀察孔,右側腋前線、肚臍水平線交叉點為精孔位置。套管穿刺器置于藍蝶器,旋轉藍蝶器后固定套管穿刺器,氣腹腹壓維持10~15mmHg。評估腹膜位置、遠處轉移及腫瘤位置等,基于全直腸系膜切除操作原則并分離降結腸、左側腹膜及乙狀結腸韌帶,對腫瘤周邊8~10cm腸管、系膜下血管結扎,解剖系膜下血管清掃淋巴結。依據患者直腸癌位置選擇不同手術方式,選擇氟尿嘧啶蒸餾水溶液2000ml沖洗創面,縫合系膜裂孔。

1.3 觀察指標

(1)比較兩組手術各項指標,包括手術切口長度、出血量、術后排氣時間及住院天數。(2)比較兩組術后并發癥發生情況,包括切口感染、吻合口瘺、吻合口出血、腸梗阻。(3)比較兩組術前、術后2天患者5ml外周靜脈血,檢測白細胞介素(IL)-6、C反應蛋白水平。

1.4 統計學處理

采用SPSS 18.0統計軟件,計量資料用表示,采用t檢驗,計數資料用百分比表示,采用X2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

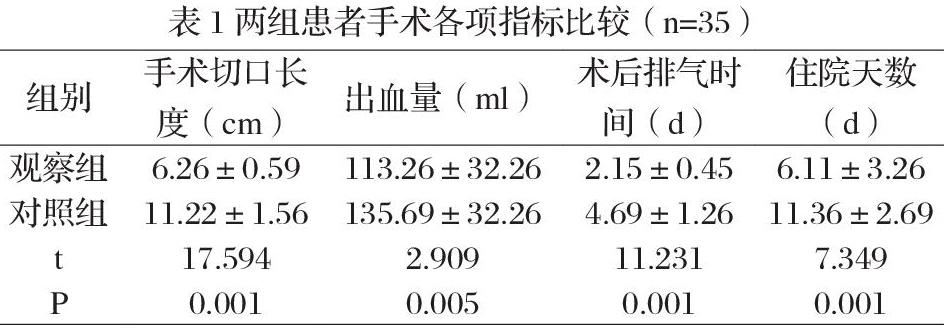

2.1兩組患者手術各項指標比較

觀察組手術切口長度短于對照組,出血量、術后排氣時間及住院天數少于對照組,兩組差異顯著(P<0.05),見表1。

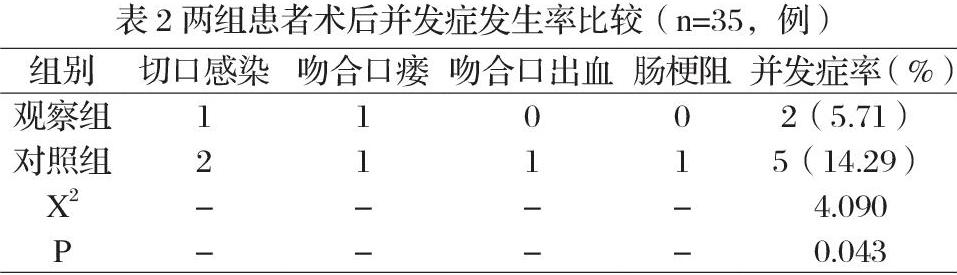

2.2兩組患者術后并發癥發生率比較

觀察組術后并發癥率為5.71%,低于對照組14.29%,兩組差異顯著(P<0.05),見表2。

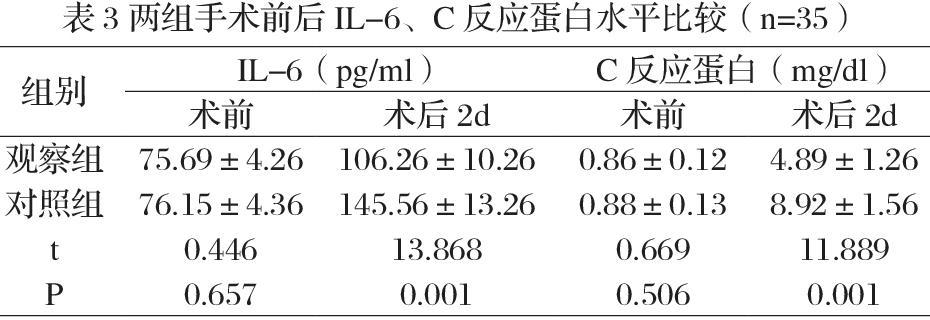

2.3兩組手術前后IL-6、C反應蛋白水平比較

術前兩組炎性指標水平無顯著差異(P>0.05),術后2d,觀察組IL-6、C反應蛋白水平低于對照組,兩組差異顯著(P<0.05),見表3。

3 討論

直腸癌定義:乙狀結腸交界位置與齒狀線之間惡性腫瘤,而疾病發病因素較多,常見為社會因素、飲食習慣及遺傳因素等[4]。初期階段直腸癌發病無明顯癥狀,疾病進展至一定程度時,往往會合并多種不良癥狀,如血便、里急后重及便秘等。為此,多數患者未能早期發現、早期治療。手術成為直腸癌患者常見干預方式,提倡早期發現、早期開展直腸癌切除手術,提高患者康復率。直腸癌患者常見、主要術式為開腹手術,包括Miles術、Dixon術等,但開腹手術中,手術切口大,對機體損傷較大,不利于患者病情恢復,為此被臨床逐漸淘汰[5]。

近些年來腹腔鏡微創技術廣泛應用于外科手術治療中,并獲得顯著成效。直腸癌手術中腹腔鏡整體應用范圍擴大,優勢為手術切口小、對機體損傷較小,利于患者術后病情恢復等,并獲得臨床醫師、患者認可。手輔助腹腔鏡外科保留微創手術優勢,具備開腹手術恢復手的觸覺、快速術中止血及處理并發癥,且縮短手術時間、降低手術難度等。且學習曲線短,醫師可快速掌握該類操作技術,臨床患者可獲益[6]。本文研究指出,對收入直腸癌患者選擇手輔助腹腔鏡術式,患者手術切口長度短于對照組,出血量、術后排氣時間及住院天數少于對照組,且術后炎性指標水平降低,P<0.05。進一步說明手輔助腹腔鏡手術可實現直腸癌根治術微創性,減輕手術創傷并降低術后并發癥風險,利于患者術后病情恢復,促使身體機能恢復[7]。同時,因手術切口較小,對機體損傷偏低,此時患者全身及局部炎癥反應偏低,更利于患者病情恢復。對兩組并發癥發生率比較上,觀察組整體偏低,與對照組比較,P<0.05。由于開腹手術大面積游離腹腔內組織及腹部做大切口,術中創傷較大,為術區周圍組織帶來不必要干擾及損傷,增加病人術后疼痛感及并發癥率,延緩病人術后身體恢復速度[8]。

綜上所述,手輔助腹腔鏡技術具有微創、出血量少優勢,可有效縮短患者住院時間,降低炎性指標水平及術后并發癥率,臨床應用效果顯著。

參考文獻:

[1]王保信,劉軍,唐雪飛,等. 手輔助腹腔鏡技術與開腹手術治療直腸癌的療效對比研究[J]. 實用腫瘤雜志,2021,36(2):114-117.

[2]李駿. 腹腔鏡手術聯合新輔助化療在結直腸癌治療中的療效[J]. 中國實用醫藥,2021,16(12):38-40.

[3]熊瑱. 腹腔鏡輔助與傳統開腹低位直腸癌保肛手術的療效比較[J]. 微創醫學,2021,16(1):96-98.

[4]任鏡清,劉少杰,羅輝興,等. 以CUSUM法分析手輔助腹腔鏡結直腸癌根治術的學習曲線[J]. 暨南大學學報(自然科學與醫學版),2020,41(3):235-240.

[5]蔡世魁,劉福全. 結直腸癌肝轉移患者行全腹腔鏡與腹腔鏡輔助同期切除手術的療效觀察[J]. 中國腫瘤臨床與康復,2021,28(1):33-36.

[6]楊春,張春霞,姜濤. 腹腔鏡輔助下結直腸外翻托出式手術治療結直腸癌的臨床觀察[J]. 河北醫學,2021,27(7):1174-1178.

[7]張涵朔,任鏡清,朱偉聰,等. 手輔助腹腔鏡在肛門全直腸系膜切除術治療中低位直腸癌中的應用價值[J]. 現代生物醫學進展,2021,21(6):1169-1173.

[8]楊鋆,李東明,曾娜,等. 腹腔鏡輔助腹橫肌平面阻滯技術用于結直腸癌手術安全性和有效性研究[J]. 中國實用外科雜志,2021,41(4):428-432.