含三苯胺基團的菲咯啉鐵(Ⅱ)配合物電致變色材料的合成及性質

邢潔妮 束 敏 汪文源 張 蕤 劉 建

(南京林業大學化學工程學院,江蘇省林業資源高效加工利用協同創新中心,江蘇省生物質能源與材料重點實驗室,南京 210037)

0 引 言

電致變色是指材料為響應外部電刺激而改變其光學性質的現象,通過在不同的氧化還原狀態之間進行切換,可以在可見光或近紅外區域的不同部分產生新的吸收帶,在智能窗戶、節能建筑、無眩反光鏡及智能顯示等諸多領域具有廣泛應用[1-3]。金屬配合物兼具有機材料和無機材料的優點,其顏色可通過改變金屬離子類型和配體結構來調控[4-8]。尤其是變價金屬配合物具有良好的氧化還原性質和豐富的電子躍遷,具有高的光學對比度、快速的響應時間等優異的電致變色性能,是一類優異的電致變色材料[9-11]。例如,鐵(Ⅱ)配位聚合物被廣泛應用于電致變色器件中[12-13]。然而,鐵離子從+2價到+3價的價態轉變往往只能產生單一的顏色變化,尤其是難以實現全光譜吸收,限制了它的應用前景[14-15]。

三苯胺及其衍生物是良好的電子供體和空穴輸運材料,已廣泛應用于有機光電子器件[16-17]。三苯胺單元具有優良的供電子性質、易于氧化性和空穴傳輸能力,通常很容易被氧化從而形成穩定的陽離子,并同時伴隨著明顯的顏色變化,因此在電致變色領域展示出獨特的優勢[18-19]。此外,三苯胺基團可以作為電子給體與缺電子的受體通過共軛鏈相連制備存在分子內電荷轉移躍遷的D-A型化合物,并且可以通過共軛程度和結構的調控調節其顏色的變化[20]。此外,三苯胺類電致變色材料在氧化還原過程中表現出較高的光學對比度,這提高了該類材料的應用潛力[21]。

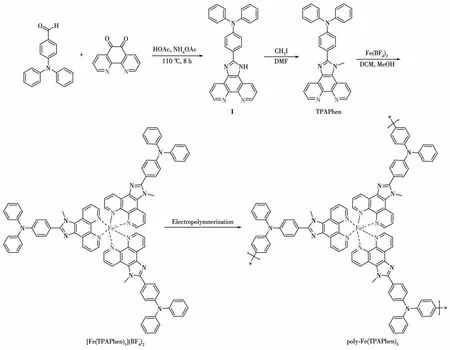

我們通過將具有聚合活性的三苯胺基團引入到菲咯啉鐵配合物中,制備了一種新型的鐵(Ⅱ)配合物[Fe(TPAPhen)3](BF4)2,進一步采用電化學聚合的方法將其沉積在ITO導電玻璃上得到poly-Fe(TPAPhen)3薄膜,并對這一薄膜的電致變色性質進行了研究。

1 實驗部分

1.1 試劑與儀器

實驗中所用到的藥品、試劑及溶劑均為分析純,未經任何處理直接使用。柱層析采用300~400目的硅膠。ITO導電玻璃依次在丙酮、乙醇和去離子水中超聲清洗10min,氮氣流吹干,放入潔凈干燥的培養皿中,置于紫外臭氧清洗機中繼續清洗20 min,取出備用。核磁表征采用美國布魯克公司生產的Bruker DRX-600核磁共振儀,元素分析測試采用PE 2400Ⅱ元素分析儀,紫外可見吸收光譜測試采用日本島津公司生產的SHIMADZU UV-3600紫外可見分光光度計。所有電化學測試均在CHI 760E電化學工作站(上海辰華儀器有限公司)上完成,采用三電極電解槽體系,所有測試均在室溫環境下進行。

1.2 電致變色材料的合成

電致變色材料poly-Fe(TPAPhen)3的合成路線如Scheme 1所示。

Scheme 1 Synthesis route of electrochromic material poly-Fe(TPAPhen)3

1.2.1 化合物1的制備

將1,10-鄰二氮雜菲-5,6-二酮(627mg,3mmol)、4-(二苯胺基)苯甲醛(814mg,3mmol)和乙酸銨(3.68 g,48mmol)加入100mL的兩口燒瓶中,加入50mL的乙酸溶液中并充分攪拌,將反應液溫度升至110℃并回流反應8 h,整個反應過程都在氮氣保護下進行。反應結束后,冷卻至室溫,將反應液倒入200mL冰水中,析出黃色固體,抽濾后濾渣經水洗并烘干。粗產物經柱層析分離提純,洗脫劑為二氯甲烷/甲醇(50∶1,V/V),最終得到黃色粉末1.05 g,產率為76%。1H NMR(600MHz,CDCl3):δ8.89(s,2H),8.74(s,2H),8.16(d,J=8.4 Hz,2H),7.28(s,2H),7.12(t,J=7.8 Hz,4H),6.93(m,6H),6.87(d,J=8.4 Hz,2H)。13CNMR(150MHz,CDCl3):δ152.49,148.98,147.228,146.999,143.717,130.853,129.348,128.011,124.936,123.564,123.158,122.286。元素分析按 C31H21N5計算的理論值(% ):C 80.32,H 4.57,N,15.11;實測值(% ):C 80.39,H 4.65,N 15.01。

1.2.2 配體TPAPhen的制備

將化合物 1(743mg,1.6mmol)、碘甲烷(342mg,2.4mmol)和氫化鈉(77mg,3.2mmol)加入50mL的兩口燒瓶中,加入30 m L無水N,N-二甲基甲酰胺(DMF)并充分攪拌,室溫下反應8 h,整個反應過程都在氮氣保護下進行。反應結束后往反應液中加入大量水,用二氯甲烷萃取,有機相用無水硫酸鈉干燥,減壓濃縮,粗產物經柱層析分離提純,洗脫劑為二氯甲烷/甲醇(50∶1,V/V),最終得到淡黃色固體產物421mg,產率為 55%。1H NMR(600MHz,CDCl3):δ9.16(m,2H),9.06(m,1H),8.75(m,1H),7.70(q,J=4.2 Hz,1H),7.32(m,3H),4.14(s,4H),7.22(m,2H),7.19(d,J=7.2 Hz,4H),7.11(t,J=7.2 Hz,2H),4.32(s,3H)。13CNMR(150MHz,CDCl3):δ153.99,149.46,148.81,147.64,147.13,144.71,144.12,136.28,130.65,130.36,129.52,127.85,126.13,125.23,124.07,123.87,123.45,122.42,122.37,122.35,120.27,35.88。元素分析按C32H23N5計算的理論值(% ):C 80.48,H 4.85,N 14.66;實測值(% ):C 80.55,H 4.91,N,14.60。

1.2.3 鐵配合物[Fe(TPAPhen)3](BF4)2的制備

將配體TPAPhen(354mg,0.75mmol)和Fe(BF4)2·6H2O(84mg,0.25mmol)溶解在二氯甲烷(10mL)和甲醇(10mL)的混合溶劑中,在50℃下攪拌48 h,整個反應過程都在氮氣保護下進行。反應結束后,冷卻至室溫,將反應液旋轉蒸發至干,旋蒸處理后得到的固體經干燥后再經柱層析分離提純,洗脫劑為二氯甲烷/甲醇(80∶1,V/V),最終得到深紅色的目標產物 339mg,產率為92%。1H NMR(600 MHz,CDCl3):δ9.13(m,6H),7.69(m,16H),7.32(m,14H),7.19(m,18H),7.11(t,J=10.8 Hz,6H),4.44(m,9H)。13C NMR(150 MHz,CDCl3):δ156.28,149.96,147.69,146.88,136.96,130.75,129.59,127.77,126.02,125.45,124.17,121.86,121.06,36.032,29.712。 元 素 分 析 按C96H69B2F8FeN15計算的理論值(% ):C 69.37;H 4.18;N,12.64;實測值:C 69.30;H 4.23;N 12.59。

1.3 電致變色材料poly-Fe(TPAPhen)3薄膜的制備

電致變色材料poly-Fe(TPAPhen)3薄膜的制備采用電化學聚合成膜法。將鐵配合物[Fe(TPAPhen)3](BF4)2溶解在二氯甲烷溶液中(濃度為 0.5mmol·L-1),加入適量的四丁基四氟硼酸銨作為電解質,其濃度為0.1mol·L-1。整個電化學聚合過程均在三電極體系中進行:以ITO導電玻璃作為工作電極,鉑絲作為對電極,Ag/AgCl作為參比電極。采用循環伏安(CV)法進行電化學聚合,控制掃描速率為100mV·s-1,在室溫氮氣保護條件下進行電化學聚合過程,得到poly-Fe(TPAPhen)3聚合物電致變色薄膜,所得聚合物薄膜用二氯甲烷溶液沖洗,以洗去薄膜上附著的少量未聚合單體或低聚物,氮氣吹干后在加熱板上烘干備用。

2 結果與討論

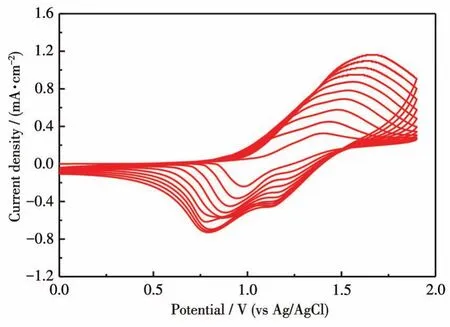

2.1 鐵配合物[Fe(TPAPhen)3](BF4)2的電化學聚合

圖1為鐵配合物[Fe(TPAPhen)3](BF4)2在0.1 mol·L-1Bu4NBF4/CH2Cl2電解質溶液中的CV聚合曲線。當施加0.0~1.9 V電壓時,三苯胺基團逐漸發生電化學氧化聚合,隨著循環次數的增加,單體聚合的氧化電位不斷下降,氧化還原電流不斷增加,表明單體發生了電化學氧化并形成了陽離子自由基,聚合在ITO表面的聚合物在不斷增加。在外觀上表現為ITO表面逐漸形成均勻致密的橘紅色聚合物薄膜。所得聚合物電致變色薄膜的有效面積約為0.8 cm×3 cm。

圖1 配合物[Fe(TPAPhen)3](BF4)2在二氯甲烷溶液中的電化學聚合電勢掃描曲線Fig.1 Potential sweep curves for electropolymerization of complex[Fe(TPAPhen)3](BF4)2in CH2Cl2solution

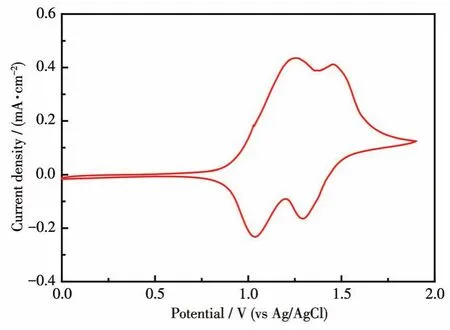

2.2 poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜的CV分析

我們通過CV法對poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜的電化學性質進行了測試分析,以表面沉積有poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜的ITO為工作電極,鉑絲電極為對電極,Ag/AgCl電極為參比電極。如圖2所示,在掃描速率為10mV·s-1的條件下,poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜在1.25和1.45 V左右有2個明顯的氧化峰,分別對應于聚合物中Fe2+→Fe3+的氧化過程和三苯胺(TPA)基團失去一個電子形成陽離子自由基(TPA+·)的氧化過程。此外,在1.04和1.29 V處有2個明顯的還原峰,對應于Fe3+和三苯胺單陽離子自由基的還原過程。在掃描過程中,poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜的顏色可由橘紅色變為黑色再變為深藍色。CV分析結果表明,ITO表面沉積的poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜具有良好的電化學活性,并具有優異的氧化還原可逆性。

圖2 poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜的CV曲線Fig.2 CV curve of poly-Fe(TPAPhen)3polymer thin film

2.3 poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜的光譜電化學性質

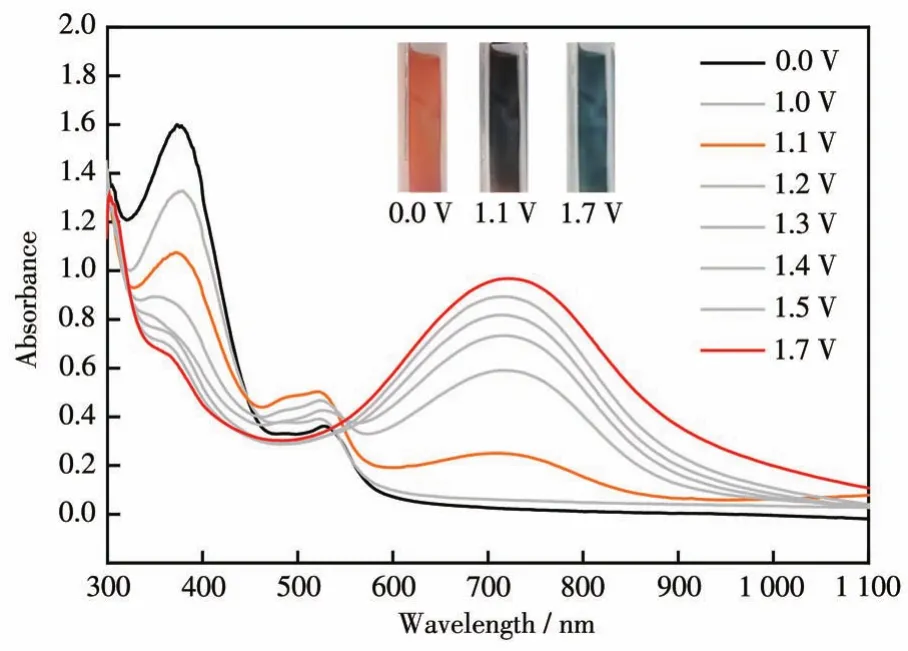

為了研究在電壓變化下電致變色聚合物薄膜poly-Fe(TPAPhen)3的光譜電化學性能,我們以沉積有電致變色薄膜材料的ITO導電玻璃為工作電極,鉑絲電極為對電極,Ag/AgCl電極為參比電極,以Bu4NBF4的二氯甲烷溶液為電解液(濃度為0.1mo1·L-1),采用紫外可見分光光度計和電化學工作站CHI 760E聯用,進行光譜電化學的測定。圖3為基于poly-Fe(TPAPhen)3的電致變色聚合物薄膜在施加0.0~1.7 V電壓下的紫外可見吸收光譜圖(插圖為對應的電致變色聚合物薄膜顏色變化的照片)。如圖所示,在不施加電壓的情況下,poly-Fe(TPAPhen)3電致變色薄膜的最大吸收峰在378 nm處,這主要歸屬于配體TPAPhen分子內的π-π*躍遷。隨著工作電壓的逐漸升高,528 nm處的特征吸收峰逐漸升高,電致變色薄膜由橘紅色(中性態)變為黑色(氧化態),當電壓超過1.1 V后,該吸收峰又逐漸降低。相反地,721 nm處的特征吸收峰一直不斷增強,電致變色薄膜由黑色逐漸變為深藍色。當撤掉外加電壓后則發生還原反應,此時電致變色薄膜的橘紅色的原始態重新出現,說明這一電致變色過程具有可逆性。

圖3 沉積在ITO導電玻璃上的poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜在不同電壓下的UV-Vis光譜Fig.3 UV-Vis spectra of poly-Fe(TPAPhen)3polymer thin film on ITO glasses at various applied potentials

2.4 poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜的電致變色動力學研究

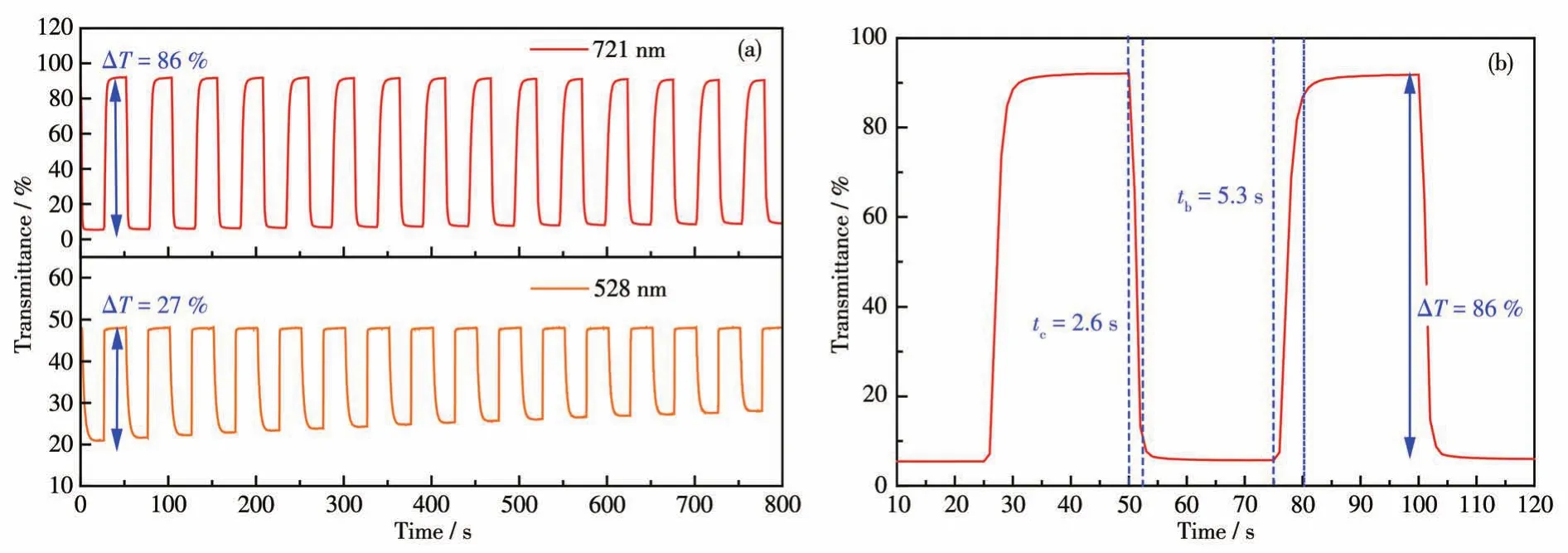

為研究所制備的電致變色材料薄膜的光學對比度、響應時間和穩定性,我們采用計時電流法,在一定的電壓范圍內分別記錄了poly-Fe(TPAPhen)3電致變色薄膜在528和721 nm處的透過率隨電壓的變化曲線,以透過率達到最大值的95% 所需時間作為響應時間,間隔時間設為25 s。如圖4a所示,表面沉積有poly-Fe(TPAPhen)3電致變色薄膜的ITO基板在528和721 nm處的光學對比度ΔT分別為27% 和86%。從圖中可以看出,poly-Fe(TPAPhen)3電致變色薄膜在經過15圈的反復循環測試后,光學對比度的下降幅度為6.4%,這進一步證明了其在電解質溶液中具有良好的穩定性。此外,我們采用多電位階躍來研究poly-Fe(TPAPhen)3電致變色薄膜在電解質溶液中的著色時間和褪色時間(ΔT發生95% 變化所需的時間)。如圖4b所示,poly-Fe(TPAPhen)3電致變色薄膜的著色時間(tc)和褪色時間(tb)分別為2.6和5.3 s。

圖4 (a)poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜分別于528和721 nm處的電致變色光學響應;(b)poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜在721 nm處的響應時間曲線Fig.4 (a)Electrochromic switching response for poly-Fe(TPAPhen)3polymer thin film monitored at528 and 721 nm,respectively;(b)Response time curve of poly-Fe(TPAPhen)3polymer thin film recorded at721 nm

2.5 poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜的著色效率

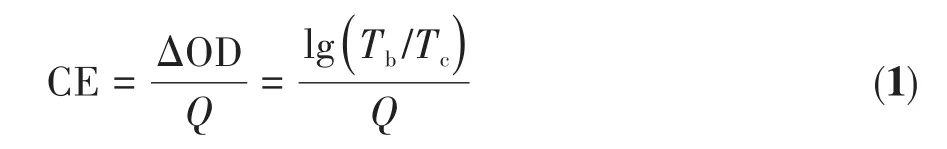

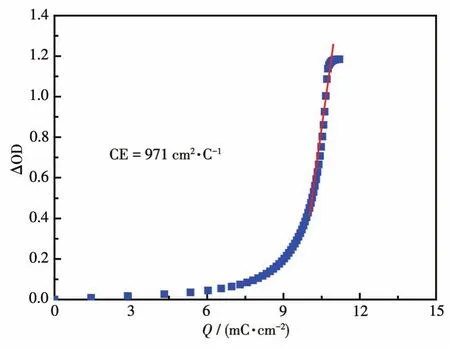

著色效率(CE)是指單位電荷注入所引起的顏色變化的效率,可用于評價電致變色材料的能耗情況。從漂白態到著色態的變化過程中,吸光度變化值(ΔOD)與該階段注入電荷(Q)的比值即為著色效率:CE=ΔOD/Q。為計算poly-Fe(TPAPhen)3電致變色薄膜的著色效率,我們采用了計時電流法和紫外可見分光光度計聯用來對其進行電化學表征,并同時通過記錄電流隨時間的變化來獲得充電/放電量(Q),采用公式1計算CE:

其中Tc和Tb分別是在721 nm處的著色和褪色狀態的光學透過率。由此可以計算得到poly-Fe(TPAPhen)3電致變色薄膜的著色效率為971 cm2·C-1(圖5)。這一結果表明通過電化學聚合制備的poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜具有良好的電致變色性能。

圖5 poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜在721 nm處的CEFig.5 CE of poly-Fe(TPAPhen)3polymer thin film at721 nm

3 結 論

我們將三苯胺基團引入到菲咯啉鐵配合物中,并通過電化學聚合成功制備了一種新型的鐵(Ⅱ)配合物類電致變色材料poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜。poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜具有良好的氧化還原可逆性和電化學穩定性。poly-Fe(TPAPhen)3聚合物薄膜隨外加電壓的變化,實現了從橙黃-黑色-藍色的可逆轉換。此外,該電致變色材料在721 nm處表現出高達86% 的光學對比度、971 cm2·C-1的著色效率和較快的響應速度,具有潛在的應用價值。

- 無機化學學報的其它文章

- Synthesis,Structures and Catalytic Activity in Knoevenagel Condensation Reaction of Cu(Ⅱ)/Co(Ⅱ)/Ni(Ⅱ) Coordination Polymers Based on Ether-Bridged Tetracarboxylic Acid

- Synthesis and Luminescence Properties of Double Perovskite Ca2Gd1-xTaO6∶xTb3+Green Phosphors

- Carbonized MoS2/S-Doped g-C3N4Heterojunction:Synthesis and Catalytic Degradation Mechanism of Rhodamine B under Visible Light

- I-Assisted Synthesis Erythrocyte-like Bi2WO6with Excellent Adsorption and Photocatalytic Activity

- Preparation of Li2Ni2(MoO4)3@C Composite as High-Performance Anode Material for Lithium-Ion Batteries with High Initial Coulombic Efficiency

- 單分散共價有機框架納米顆粒的室溫快速制備