南亞熱帶濱海沙地天然常綠闊葉林凋落物持水特性

呂宗晉,盧立國,謝偉東,張藝帆

(廣西大學 林學院,廣西南寧 530004)

森林的凋落物層對于森林水土保持以及水源涵養具有重要意義。凋落物層作為林冠層與土壤層間的水文作用層,是森林生態系統循環的第二作用層,主要通過截留自然降水和減緩地表徑流,給雨水滲入土壤提供足夠的時間,延緩土壤水分蒸發、增強土壤緩沖能力、防止土壤侵蝕和提高土壤肥力等[1-3]。森林凋落物層的持水特性主要受森林立地條件、微生物種類和數量、凋落物分解程度和林分樹種組成等環境因子的綜合影響[4]。研究凋落物層的持水特性,有利于建設和維護森林生態水文系統。

許多學者對森林的凋落物持水特性開展了大量研究。饒良懿等[5]研究結果表明,凋落物的分解程度能顯著影響凋落物的持水能力;何琴飛等[6]對珠海流域中游的主要森林類型進行研究,發現不同森林類型凋落物的持水動態變化規律基本一致;馬正銳等[7]認為凋落物儲量不同,有效攔蓄量有差異。對于多種人工林、混交林、針葉林和闊葉林的凋落物持水特性已有較多研究[8-11],對于海岸帶天然次生林的凋落物持水特性研究還較少。濱海地帶具有獨特的景觀特征和生態邊緣效應[12],濱海森林作為濱海地帶生態系統的一個重要組成部分,在維護濱海景觀的多樣性、生態功能的穩定性等方面發揮著重要作用[13]。海岸帶沙地土質疏松,水分和養分流失嚴重;南亞熱帶濱海地區年均氣溫高,雨熱同期,季節性干濕分明,秋冬季干旱持續時間長,植物的生物學特性受季節性氣候影響,本地區森林凋落物的持水特性對水土保持、植被恢復和演替有極大影響。本研究選擇廣西東興市北侖河口紅樹林保護區海岸帶的自然演替次生林作為研究對象,對凋落物的蓄積量和持水能力進行分析,旨在揭示濱海沙地森林植被凋落物的持水特性,為海岸帶的生態治理、植被恢復及樹種配置提供參考。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

東興市(107°53′~108°15′E,21°31′~21°44′N)地處廣西壯族自治區南部、中國大陸海岸線最西南端,居北回歸線以南;屬南亞熱帶季風氣候,年均氣溫23.2 ℃,年均日照時長1 500 h;氣候溫和濕潤,冬短夏長,年均降水量2 738 mm,年均相對濕度80%,夏季盛行臺風。研究區位于東興市東興鎮竹山村潮上帶,坡度11°~18°,海拔低于10 m,地表多為海相石英細砂、砂礫和亞粘土。

1.2 樣地設置

假蘋婆(Sterculia lanceolata)群落(CMT1)的喬木層郁閉度為0.9,林分密度為8 600 株/hm2,喬木層的主要伴生樹種有鵝掌柴(Heptapleurum heptaphyl?lum)、羅傘樹(Ardisia quinquegona)、濱木患(Arytera littoralis)、光葉白顏樹(Aphananthe cuspidata)、海杧果(Cerbera manghas)和潤楠(Machilus nanmu)等,灌木層主要有長花龍血樹(Dracaena angustifolia)、龍船花(Ixora chinensis)、羅傘樹、濱木患、黃脈九節(Psychotria straminea)、九節(P.asiatica)和桂葉素馨(Jasminum laurifolium)等,草本層主要有半邊旗(Pteris semipinnata)、沿階草(Ophiopogon bodinieri)、華山姜(Alpinia oblongifolia)和海金沙(Lygodium ja?ponicum)等。

鴨腳木+羅傘樹群落(CMT2)的喬木層郁閉度為0.7,林分密度為8 525 株/hm2,喬木層的伴生樹種主要有假蘋婆、紅鱗蒲桃(Syzygium hancei)、假鵲腎樹(Streblus indicus)和密花樹(Myrsine seguinii)等,灌木層主要有羅傘樹、細枝龍血樹(Dracaena elliptica)和紅鱗蒲桃等,草本層主要有鴨跖草(Commelina communis)、沿階草、華山姜和求米草(Oplismenus un?dulatifolius)等。

1.3 凋落物采集與生物量和蓄積量測定

在林木分布均勻處各設置3 個20 m × 30 m 的標準樣地,每個樣地按對角線采用五點法設置5 個1 m × 1 m 小樣方,收集每個小樣方內的全部凋落物,將相同樣地的未分解層和半分解層凋落物分別混合,裝入塑料袋內稱其鮮重后帶回實驗室。在65 ℃烘箱中烘至恒重,記錄干重。計算每個群落未分解層和半分解層的生物量和蓄積量。生物量為每公頃凋落物的干重,蓄積量是每公頃凋落物的鮮重。

1.4 凋落物持水能力測定

在室內采用浸泡法測定凋落物的持水能力。取烘至恒重的凋落物按不同分解層分別裝入40 目網篩后完全浸入水中,浸泡到質量不變,分別記錄0.5、1、2、4、8、12 和24 h的質量,計算持水量和吸水速率。通常最大持水量和最大持水率指凋落物浸水24 h 后的持水量和持水率。凋落物各持水特性指標計算公式如下[14-15]:

式中,R0為凋落物自然含水率(%);m1為凋落物鮮重(g);m2為凋落物干重(g);Rt為t時間的凋落物持水量(g/kg);mt為浸水時間為t的凋落物質量(g);Rm為凋落物最大持水率(%);m24為凋落物浸水24 h 后的質量(g);Wm為凋落物最大攔蓄量(t/hm2);M為凋落物蓄積量(t/hm2);W為凋落物有效攔蓄量(t/hm2);Q為有效攔截降水量(mm/h);Vt為凋落物吸水速率(g·kg-1·h-1);t為凋落物相對浸泡時間(h)。

1.5 數據分析

采用Excel 2016 軟件進行數據整理;采用SPSS 26 軟件進行LSD 法單因素方差分析和差異顯著性檢驗;采用Origin 2019軟件進行作圖和計算。

2 結果與分析

2.1 凋落物生物量和蓄積量

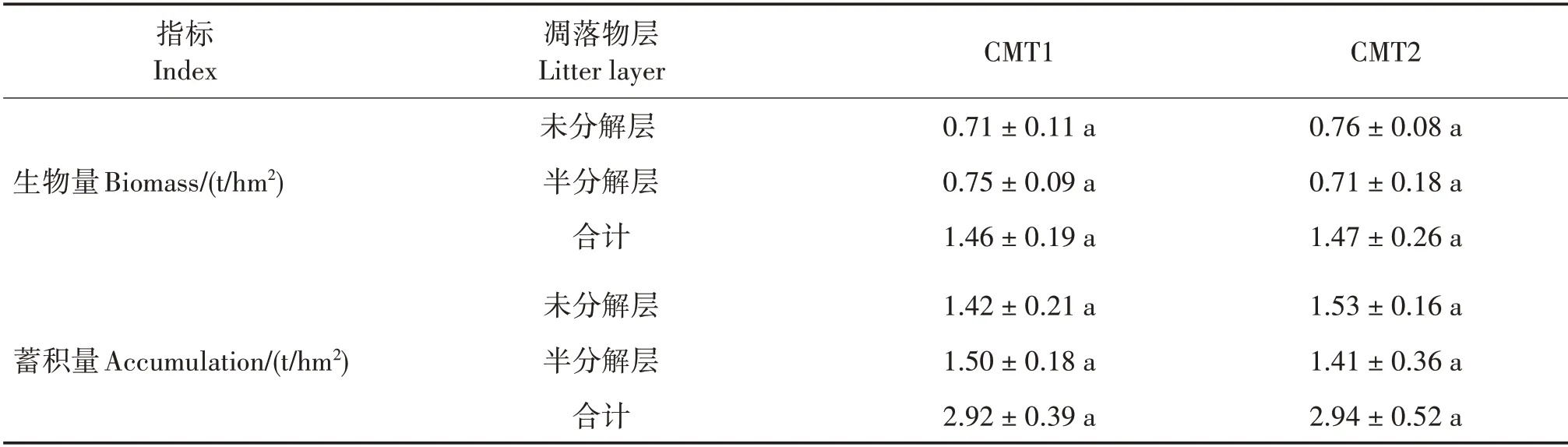

凋落物生物量和蓄積量受不同林分類型、林齡和凋落物分解速度等因素影響。兩種林分類型不同分解層凋落物的生物量和蓄積量差異均不顯著;CMT1 和CMT2 凋落物的生物量分別為1.46 和1.47 t/hm2,蓄積量分別為2.92和2.94 t/hm2;CMT1凋落物半分解層的生物量和蓄積量大于未分解層,CMT2則相反(表1)。

表1 凋落物生物量和蓄積量Tab.1 Litter biomass and accumulation

2.2 凋落物持水力

凋落物持水力是反映凋落物層水文特征的重要指標,在整個森林生態系統水循環中起著重要作用。凋落物的持水力指標通常包括持水量、吸水速率和攔蓄量。凋落物層的持水性能與生態系統的樹種組成、林分發育、林分水平及垂直結構等因子有關[16]。

2.2.1 凋落物持水量與浸水時間的關系

兩種林分類型凋落物的持水量變化趨勢基本一致。浸水0~2 h,持水量急劇上升,約占總持水量的32%;隨著浸水時間的增加,持水量緩慢增加;12 h 后,持水量基本飽和,趨于平穩狀態(圖1)。在整個浸泡試驗過程中,CMT1 凋落物的持水量高于CMT2,差異不顯著;不同分解層的持水量均表現為半分解層>未分解層。

圖1 凋落物持水量與浸水時間的關系Fig.1 Relationship between water?holding capacity of litters and soaking time

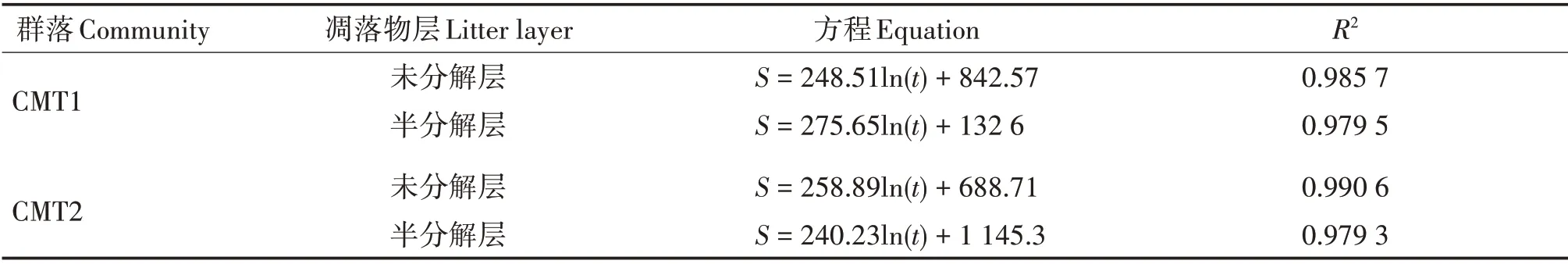

對各分解層凋落物的持水量與浸水時間進行擬合,發現對數函數最優,方程式為S=a+bln(t),R2均在0.97 以上,表明各層凋落物的持水量與浸水時間關系密切(表2)。

表2 不同分解層凋落物持水量與浸水時間的擬合方程Tab.2 Fitting equations of water-holding capacity of litters and soaking time in different decomposition layers

2.2.2 凋落物吸水速率與浸水時間關系

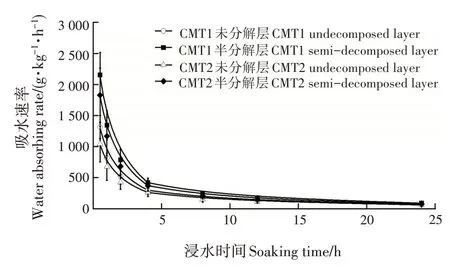

兩種林分類型凋落物吸水速率變化趨勢大體相同。浸水0~0.5 h,吸水速率最大,隨后吸水速率呈下降趨勢;浸水4 h 后,吸水速率平緩下降,至12 h 后,吸水狀態接近飽和;24 h 左右,吸水速率趨近于0(圖2)。CMT1 凋落物的吸水速率高于CMT2,但差異不顯著;吸水速率均表現為半分解層>未分解層。

圖2 凋落物吸水速率與浸水時間關系Fig.2 Relationship between water absorbing rate of litters and soaking time

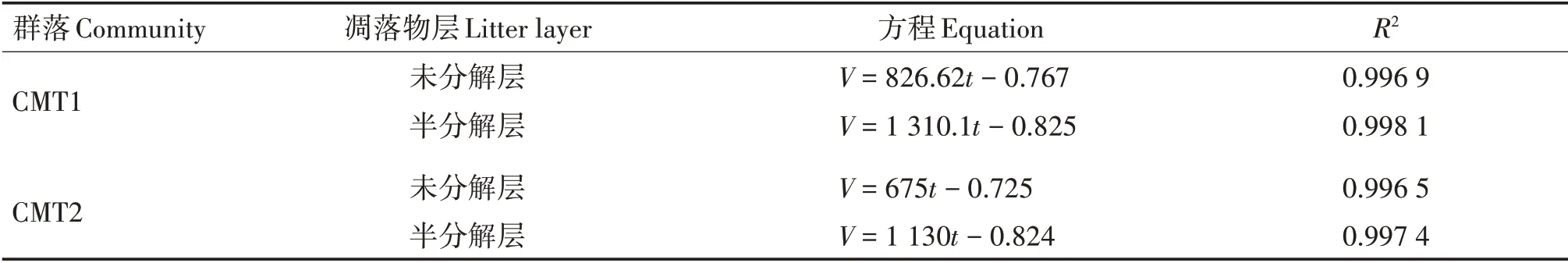

對各分解層凋落物的吸水速率與浸水時間進行擬合,發現冪函數關系最為顯著(P<0.05),方程式為V=atb,其R2均在0.99 以上,表明各分解層凋落物的吸水速率與浸水時間的相關性較高(表3)。

表3 不同分解層凋落物吸水速率與浸水時間的擬合方程Tab.3 Fitting equations of water absorbing rate of litters and soaking time in different decomposition layers

2.2.3 凋落物有效攔蓄量

有效攔蓄量可作為判斷凋落物實際降雨攔蓄能力的指標。CMT2 凋落物的自然含水率大于CMT1;CMT1 凋落物的最大持水率、最大持水量、最大攔蓄量、有效攔蓄量、有效攔截降水量和有效攔蓄率均高于CMT2,但差異不顯著(表4)。CMT1 凋落物的有效攔蓄量為3.34 t/hm2,有效攔截降水量為0.33 mm/h;CMT2有效攔蓄量為2.98 t/hm2,有效攔截降水量為0.30 mm/h。

表4 凋落物有效攔蓄量Tab.4 Effective storage capacity of litters

對有效攔蓄量、總蓄積量、自然含水率和最大持水率進行擬合,發現有效攔蓄量與總蓄積量和最大持水率呈線性關系,模型分別為y= 2.68x- 4.69(R2= 0.451)和y= 0.03x- 1.50(R2= 0.553),有效攔蓄量與總蓄積量呈顯著相關(r=0.672,P<0.05),與自然含水率和最大持水率無顯著相關。

3 討論與結論

3.1 凋落物生物量與蓄積量狀況分析

由于樹種組成、林齡和凋落物的輸入與分解速度不同,森林水源涵養功能存在差異[17]。本研究中,兩種林分類型凋落物的生物量和蓄積量差異不顯著,主要原因是兩種林分類型雖然優勢種不同,但立地條件和密度相近,部分伴生樹種相同,凋落物的組成成分相似。CMT1 和CMT2 的凋落物蓄積量分別為2.92 和2.94 t/hm2,均小于中亞熱帶青岡-石櫟林(12.04 t/hm2)、馬尾松-石櫟林(11.65 t/hm2)、南酸棗林(9.12 t/hm2)和杉木林(8.92 t/hm2)4 種森林類型的凋落物蓄積量[18],也小于中南區亞熱帶常綠闊葉林森林年平均凋落物量(6.20 t/hm2)[19],這可能是因為南亞熱帶濱海地區年均氣溫較高,樹種組成均為常綠樹種和部分樹種冬季無休眠期,導致南亞熱帶濱海沙地的森林生態系統凋落物蓄積量低、土壤蓄水能力差和植被恢復困難。

CMT1 凋落物半分解層的蓄積量大于未分解層,這與國內大多數研究結果相符[20-21]。CMT2 凋落物半分解層的蓄積量小于未分解層,可能是由于樹種組成不同,凋落物的成分和性質有差異,以及CMT2 林分郁閉度相對較小,太陽照射造成土壤水分含量和空氣相對濕度較低,導致土壤生物相對較少和酶活性較低,凋落物的分解速率較慢,未分解凋落物累積較多。

3.2 凋落物持水能力分析

凋落物持水量與凋落物的干燥程度、凋落物量和結構有關。凋落物越干燥、量越多,短時間內的持水量越大[5]。本研究的兩種林分類型不同分解層的凋落物持水量均隨浸水時間增加而增大,與劉艷會等[22]在福建省三明市研究的格氏栲(Castanopsis kawakamii)天然林3 種群落類型凋落物持水量的結果一致。兩種林分類型的半分解層持水量均高于未分解層,可能是因為凋落物經過一定時期的分解,結構疏松,可吸收更多水分,半分解層決定著凋落物持水量大小。

凋落物吸水速率通常與其成分和特性有關,凋落物分解程度不同,其吸水速率差異較大[23]。兩種林分類型不同分解層的吸水速率均表現為在浸水初期快,隨著浸水時間的延長而降低,至持水量達飽和狀態,與張祎等[24]的研究結果一致。這是因為凋落物在浸水前處于干燥狀態,浸水后,枝葉表面與內部的水勢差較大,浸水前期吸水速率急劇增加,隨著水勢差的減小,凋落物吸水速率變小[25]。半分解層吸水速率遠大于未分解層,說明凋落物半分解層的蓄水能力和減少徑流作用更為明顯。

本研究表明,凋落物持水量與浸水時間符合對數函數關系(S=a+bln(t));吸水速率與浸水時間,符合冪函數關系(V=atb),這與劉艷等[26]和張建利等[27]的研究結果類似,可用于描述南亞熱帶濱海天然常綠闊葉林凋落物層的水文涵養能力。

有效攔蓄量作為判斷凋落物降雨攔蓄能力的指標,主要與凋落物的蓄積量、自然含水率和最大持水率等有關[28]。本研究發現,有效攔蓄量與總蓄積量和最大持水率呈線性關系,其模型分別為y=2.68x- 4.69(R2= 0.451)和y= 0.03x- 1.50(R2=0.553),有效攔蓄量與總蓄積量呈顯著相關,與自然含水率和最大持水率無顯著相關,與劉少沖等[16]、武啟騫等[29]和楊玉蓮等[30]的研究結果一致,說明凋落物蓄積量可顯著影響降雨攔蓄能力,因此兩個群落的有效攔截降水量均偏低。凋落物的最大持水率(量)的測定是將凋落物烘干浸水24 h 后測量的指標,通常用來評價凋落物的持水能力[31]。兩個群落的最大持水率分別為187.13%和164.30%,平均最大持水率(175.72%)是東江中上游闊葉林最大持水率(156.93%)[32]和桂西南喀斯特山地喬灌過渡林最大持水率(162.88%)[33]的1.12倍和1.08倍,說明本研究的兩種天然林群落凋落物的持水能力較好。CMT1 和CMT2 凋落物的攔蓄量指標差異可能與凋落物組成成分、基質和分解程度有關,如凋落物葉的革質層厚度、結構及表皮附著物等。

南亞熱帶兩種天然林群落的凋落物總蓄積量和有效攔蓄量偏低,但持水能力較好,兩種群落凋落物持水能力差異不顯著。在未來的濱海退化土地的生態治理中,可利用本地鄉土樹種以近自然混交模式對退化的海岸帶進行植被恢復。下一步應考慮林冠層、土壤層與凋落物層之間的綜合水文效應,進一步研究南亞熱帶濱海沙地森林的降水截留和水源涵養能力。