桂西南不同林齡馬尾松人工林生物生產力及其分布特征

張日施,湯雷吼,曹繼釗,何 斌,惠柳笛,南雅薇

(1.廣西大學 林學院,廣西南寧 530004;2.廣西壯族自治區國有派陽山林場,廣西寧明 547200;3.廣西壯族自治區林業科學研究院,廣西南寧 530002)

森林生物量和生產力作為森林結構和功能的基本特征[1],是研究森林生態系統碳儲量和固碳能力的基礎[2-3]。人工林是森林生態系統的重要組成部分,在增加森林資源、保障木材供給以及維持全球碳平衡等方面發揮著重要作用[4-5]。評估森林生物量和生產力對于制定有效的森林經營管理措施以及預測未來氣候變化具有重要的意義[6]。

馬尾松(Pinus massoniana)是松科(Pinaceae)松屬針葉喬木,是我國南方亞熱帶地區主要的速生用材樹種,在我國林業生產和生態建設中發揮著重要作用[6-8]。桂西南是馬尾松人工林的重要栽培區之一,桐棉松是生長在廣西寧明縣桐棉鎮的馬尾松地理種源,具有適應性強、速生豐產、干形通直圓滿和材質優良等優點,是培育短輪伐期工業原料林和用材林的理想樹種[9]。國內外有關馬尾松人工林生物量和生產力研究已有較多報道[4,10-14],但關于桂西南地區馬尾松(桐棉松)種源的研究較少[15]。本研究以廣西寧明縣馬尾松(桐棉松)人工林為研究對象,研究不同林齡(5、10 和15年生)馬尾松(桐棉松)人工林的生物量、年凈生產力和分配特征,探索該區域馬尾松(桐棉松)人工林生長過程中生物量積累及生產力的變化規律,為合理制定馬尾松人工林的經營管理計劃和栽培措施提供依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究區位于廣西壯族自治區國有派陽山林場(106°55′ ~ 107°34′E,21°41′ ~ 22°04′N),地處廣西寧明縣南部,屬亞熱帶季風氣候;年均氣溫21.9 ℃,年均降水量1 500 mm,年均相對濕度82.5%。以丘陵和低山為主,海拔200 ~ 800 m;土壤以赤紅壤和紅壤為主,植被類型以馬尾松和桉樹(Eucalyptus ro?busta)為主,以及米老排(Mytilaria laosensis)、紅錐(Castanopsis hystrix)和八角(Illicium verum)等,伴生植物主要有桃金娘(Rhodomyrtus tomentosa)、鹽膚木(Rhus chinensis)、野牡丹(Melastoma condidum)、五節芒(Miscanthus floridulus)和越南懸鉤子(Rubus co?chinchinensis)等。試驗地位于該林場鴻鴣分場,海拔350 ~ 400 m,東南坡,坡度20° ~ 25°。林地土壤為赤紅壤,母巖主要為砂頁巖,土層較深厚,平均厚度80 cm 以上。2020年調查時,土壤(0 ~ 40 cm)容重為1.28~1.37 g/cm3,pH 值4.30~4.41,有機質、全氮、水解氮、速效磷和速效鉀含量分別為15.58 ~17.02 g/kg、0.66~0.74 g/kg、55.8~64.3 mg/kg、0.80~1.34 mg/kg和26.4~35.5 mg/kg。

前茬林分均為馬尾松純林。5、10 和15年生馬尾松人工林分別在2015年底、2010年底和2005年底進行采伐,經林地清理、煉山和挖穴(規格0.4 m ×0.4 m × 0.3 m)整地后,第2年4月,用馬尾松(桐棉松)實生苗定植,造林密度約為1 660 株/hm2(株行距約2 m×3 m)。造林后的管護措施基本一致,前3年每年砍草撫育1次。

1.2 研究方法

1.2.1 樣地設置與林分調查

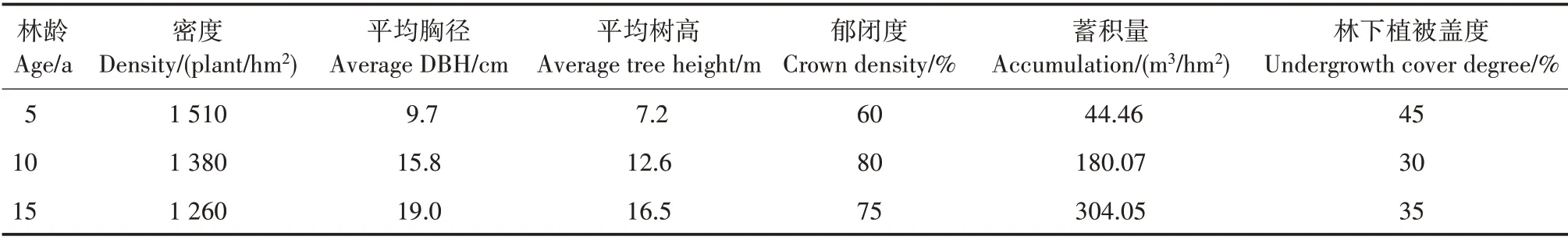

根據不同林齡林分分布狀況,以5年為1 個林齡階段。2020年5月,在地理位置毗鄰、母巖相同及海拔、坡向和坡位等基本一致的地段,選取5、10 和15年生生長良好且較一致的馬尾松人工林,分別設置3 塊樣地,樣地大小為400 m2(20 m × 20 m)。對各樣地內林木的胸徑和樹高進行每木檢尺,計算林分平均胸徑和平均樹高(表1),同時測定林分密度、林冠郁閉度、林木冠幅和枝下高等。馬尾松單株材積(V,m3)計算公式為[16]:

表1 不同林齡馬尾松人工林林分生長狀況Tab.1 Growth status of P.massoniana plantations at different stand ages

V=0.714 265 437×10-4×D1.867008×H0.901463

式中,D為胸徑(cm);H為樹高(m)。

1.2.2 林分生物量測定

以林分平均樹高和平均胸徑為指標分別在每個林齡樣地內選擇3 株平均木,采用Monsic 分層切割法分別測定林木樹葉、樹枝、干皮和干材鮮質量;采用全根挖掘法將根系挖出,測定其鮮質量[17]。采用混合取樣法分別采集各器官樣品約500 g,裝入布袋,放入烘箱中于80 ℃烘干,測定含水率和干重,計算各平均木單株生物量,根據不同林齡馬尾松人工林林分密度計算其喬木層生物量[17]。

在各樣地內沿對角線分別設置3 個樣方,面積均為4 m2(2 m×2 m),記錄樣方內林下植物種類、個體數、高度和覆蓋度等,采用樣方收獲法測定灌木層、草本層和凋落物層鮮質量[17],采集各層次樣品約500 g,帶回實驗室后烘干,測定含水率和干質量,估算各層次生物量[17]。

1.2.3 林分生物量及喬木層凈生產力的計算

馬尾松人工林林分生物量為其喬木層、灌木層、草本層和凋落物層生物量之和。喬木層凈生產力計算中,干材、干皮、樹枝和樹根根據其林齡進行計算;由于松葉以1年生、2年生為主,因此,本研究參照文獻[13]采用1.4 和1.5年分別作為5、10 和15年生馬尾松松針葉齡進行估算。

1.3 數據處理

采用Excel 2013 軟件進行統計分析,采用SPSS 22.0軟件進行單因素方差分析。

2 結果與分析

2.1 喬木層生物量及其分配

2.1.1 平均單株生物量

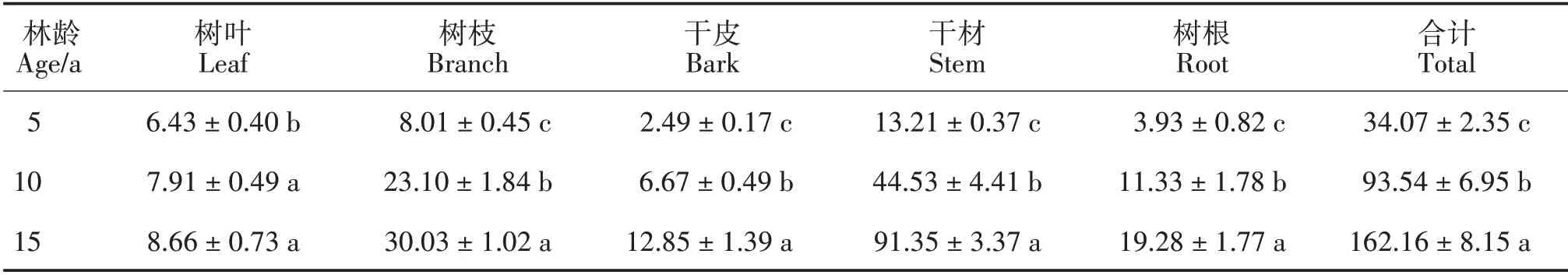

5、10 和15年生馬尾松平均單株生物量分別為22.56、67.78 和122.70 kg/株,隨林齡增加而顯著增加(P<0.05)(表2)。不同器官生物量因林齡不同存在差異,5年生表現為干材>樹枝>樹葉>樹根>干皮,10年生表現為干材>樹枝>樹根>樹葉>干皮,15年生表現為干材>樹枝>樹根>干皮>樹葉。干材占單株生物量的比例隨林齡增加而增加,樹葉呈相反趨勢,干皮和樹根則相對穩定。

表2 不同林齡馬尾松人工林單株生物量及其分配Tab.2 Biomass and its distribution of single tree of P.massoniana plantations at different ages(kg/plant)

2.1.2 喬木層生物量及其分配

5、10 和15年生馬尾松人工林喬木層生物量分別為34.07、93.54和162.16 t/hm2,除樹葉外的其他器官生物量均呈隨林齡增加而顯著增加(P<0.05)(表3)。10年生馬尾松人工林喬木層的生物量比5年生增加59.47 t/hm2,15年生比10年生增加68.62 t/hm2,10~15年生物量比5~10年高出15.39%;10~15年干材的增量(46.82 t/hm2)比5~10年(31.32 t/hm2)高出49.49%,增幅明顯高于喬木層生物量,說明馬尾松林的生長有利于干材生物量的積累。

表3 不同林齡馬尾松人工林喬木層生物量及其分配Tab.3 Biomass and its distribution of tree layer of P.massoniana plantations at different ages(t/hm2)

喬木層中各器官生物量所占比例因器官和林齡不同而存在差異。把喬木層分為樹冠(樹葉+樹枝)、樹干(干材+干皮)和樹根3 個部分,不同林齡均以樹干生物量及其比例最高,所占比例隨林齡增加而增大,由5年生的46.08%增加到15年生的64.26%;樹冠生物量的比例隨林齡增加而下降,由5年生的42.38%下降到15年生的23.86%;樹根生物量所占比例較穩定。

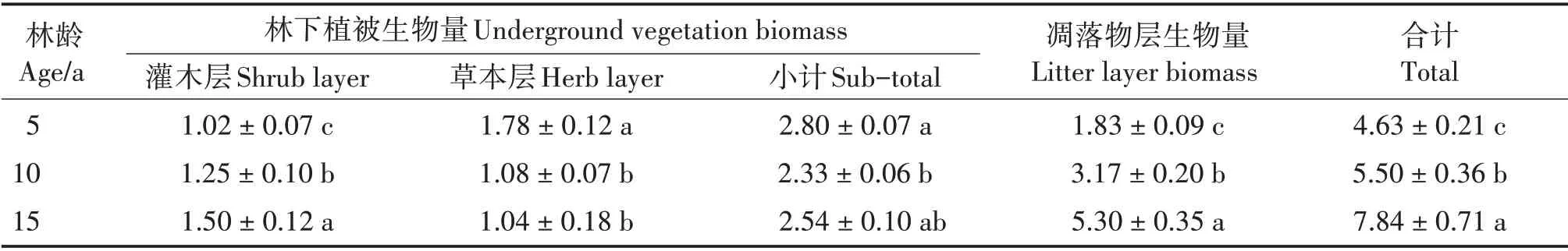

2.2 林下植被和凋落物層生物量

林下植被和凋落物都是馬尾松人工林生態系統的重要組成部分。人工林林下植被生長與林分密度和林下植被的恢復時間密切相關。5、10 和15年生馬尾松人工林林下植被生物量分別為2.80、2.33 和2.54 t/hm2,隨林齡增加呈下降趨勢;灌木層分別占36.43%、53.65%和59.06%,草本層分別占63.57%、46.35%和40.94%(表4)。可見,馬尾松林生長初期,林木個體及林分郁閉度較小,陽光較充足,其林下植被尤其是草本層生長較好,生物量也較大;隨著林分郁閉度增大,林下植被生長受到一定的抑制,10和15年生生物量也較小。不同林齡馬尾松林凋落物層生物量分別為1.83、3.17和5.30 t/hm2,隨林齡的增加而顯著增加(P<0.05)。

表4 不同林齡馬尾松人工林林下植被和凋落物層生物量及其分配Tab.4 Underground vegetation biomass and its distribution of P.massoniana plantations at different ages(t/hm2)

2.3 喬木層年均凈生產力

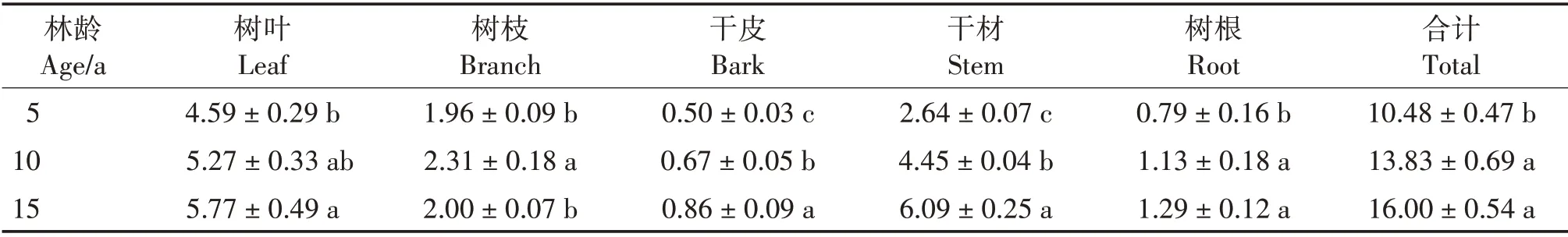

本研究以林木年均生物量作為喬木層年均凈生產力的指標,由于沒有把凋落物生物量、根系損失量、林下植物及動物啃食量等計算在內,其凈生產力估算結果比實際低。從表1各林齡馬尾松人工林蓄積量中可算出5、10 和15年生馬尾松人工林年均蓄積量分別為8.89、18.01 和20.27 m3·hm-2·a-1,其年均凈生產力分別為10.48、13.83 和16.00 t·hm-2·a-1,隨林齡增加而增加(表5)。5、10 和15年生馬尾松人工林干材年均凈生產力分別占25.19%、32.18%和38.06%,干皮年均凈生產力分別占4.77%、4.84%和5.38%,均隨林齡增加而增加;樹葉年均凈生產力分別占43.80%、38.11%和36.06%,樹枝年均凈生產力分別占18.70%、16.70%和12.50%,均隨林齡增加而減少;樹根年均凈生產力分別占7.54%、8.17%和8.06%,相對穩定。

表5 不同林齡馬尾松人工林喬木層年均凈生產力及其分配Tab.5 Annual net productivity and its distribution of tree layer of P.massoniana plantations at different ages (t·hm-2·a-1)

3 討論與結論

人工林生物量受立地條件、森林類型、林齡及生長狀況等方面影響。研究表明,廣西武宣縣8、14和23年生馬尾松人工林喬木層生物量分別為32.0、108.0和186.6 t/hm2[18],廣西東部5、15和21年生馬尾松人工林喬木層生物量分別為13.56、113.58 和170.76 t/hm2[19],貴州省龍里縣8、12 和18 生馬尾松人工林喬木層生物量分別為33.94、89.94 和204.51 t/hm2[13],四川省高縣5、15和21年生馬尾松人工林喬木層生物量分別為11.44、122.92和169.53 t/hm2[14]。本研究中,5、10和15年生馬尾松人工林喬木層生物量分別為34.07、93.54和162.16 t/hm2,表明本研究區馬尾松(桐棉松)人工林生物量積累能力強及早期生長迅速,這也是桐棉松所具有的重要特性之一。在馬尾松人工林生物量積累過程中,樹葉生物量及其占比逐漸減少;干材生物量及其占比逐漸增大,可選用馬尾松(桐棉松)培育干材。10 ~ 15年喬木層生物量增幅比5~10年高出15.39%,干材生物量增幅比5 ~ 10年高出49.49%,說明10 ~ 15年喬木層生物量積累更快,有利于干材的生物量積累。

受樹種生物學特性和撫育間伐等影響,不同林齡馬尾松人工林林下植被發育均較差,其生物量均小于3.00 t/hm2,凋落物層生物量總體不高,與其他地區馬尾松人工林林下植被研究結果一致[6,10-14];凋落物多為松針,不易分解,不利于林下植物多樣性的恢復和營養元素生物循環[20]。凋落物生物量隨林齡的增加而增加,說明馬尾松人工林的生長過程有利于其凋落物的生物積累和養分歸還。

廣西武宣縣8、14 和23年生馬尾松人工林年均凈生產力分別為4.00、7.71和8.11 t·hm-2·a-1[18],廣西東部5、15 和21年生馬尾松人工林喬木層年均凈生產力分別為0.63、11.31 和10.31 t·hm-2·a-1[19],貴州省龍里縣8、14 和23年生馬尾松人工林喬木層年凈生產力分別為5.88、9.32 和10.46 t·hm2·a-1[13],貴州省獨山縣7 和14年生馬尾松人工林喬木層年均凈生產力分別為8.57 和10.95 t·hm-2·a-1[14]。本研究中,5、10 和15年生馬尾松人工林喬木層年均凈生產力分別為10.48、13.83 和16.00 t·hm-2·a-1,均高于上述區域相同或相近林齡的馬尾松人工林,表明本研究區馬尾松人工林具有較高的生產力水平。

受研究區條件的限制,15年以上馬尾松人工林生物量及其生產力還有待進一步研究。本研究區馬尾松人工林不同林齡的生長速度比我國其他地區快,生物量積累速率較快,但林地土壤主要養分含量按照我國第2次土壤普查養分分級標準多數屬于中等水平[21]。如能根據馬尾松人工林不同生長階段的養分需求,結合林地土壤養分特性進行合理施肥,滿足林木生長對養分的需求,促進林木生長,可提高其生物生產力。對15年生馬尾松人工林進行間伐,利用馬尾松速生特性,可培育大徑材,節省經營成本,提高木材產量和經營效益,提高群落植被的多樣性,促進生態系統養分循環,保持林地土壤的持久生產力。