2419例17530顆膽囊息肉內鏡微創保膽手術后病理結果分析*

劉京山,王云帆,趙期康,徐凱,張曉彤,黃坤全

(北京大學首鋼醫院1.普通外科;2.病理科,北京100043)

膽囊息肉又稱為膽囊息肉樣病變,是指膽囊壁向囊腔內呈息肉樣隆起的一類病變[1]。其發病率有逐年升高的趨勢[2],且膽囊息肉一旦惡變,治療效果往往不佳,預后較差[3],膽囊息肉樣病變近年來越發受到重視,并逐漸成為世界公共衛生問題[2]。筆者采用內鏡微創保膽手術治療膽囊息肉,并對其病理結果進行統計分析。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

納入北京大學首鋼醫院2007年1月-2020年12月行內鏡微創保膽息肉切除手術的患者2 419 例,共切除膽囊息肉17 530顆。其中,男1 340例,女1 079例,年齡17~82 歲,平均(47.20±5.23)歲。按照“內鏡微創保膽手術指南(2015版)”的標準選取入組患者[4]。納入標準:①經超聲確診為膽囊息肉、膽囊無結石;②息肉≥5 mm;③患者既往無膽絞痛、上腹脹痛等癥狀;④術前膽囊排空功能測定≥50%;⑤未合并膽囊結石、膽囊炎;⑥術前B超、CT、MRI等檢查不懷疑膽囊惡性病變;⑦患者有保膽意愿。入組患者全部行內鏡下微創保膽息肉切除術。

1.2 方法

按照“內鏡微創保膽手術指南(2015版)”[4]中的建議,采用經膽道鏡下保膽手術方法。腹腔鏡下切開膽囊壁,術中使用保護套管置入膽囊內,防止膽汁污染腹腔,經膽道鏡下測量息肉大小,使用電活檢鉗切除息肉。按息肉最大值,分為0.5~1.0 cm、1.1~1.5 cm、1.6~2.0 cm、>2.0 cm 4組。所有切除的息肉均術中送冰凍病理檢查,冰凍病理為良性則縫合膽囊壁結束手術,若為惡性則行膽囊癌根治術。

2 結果

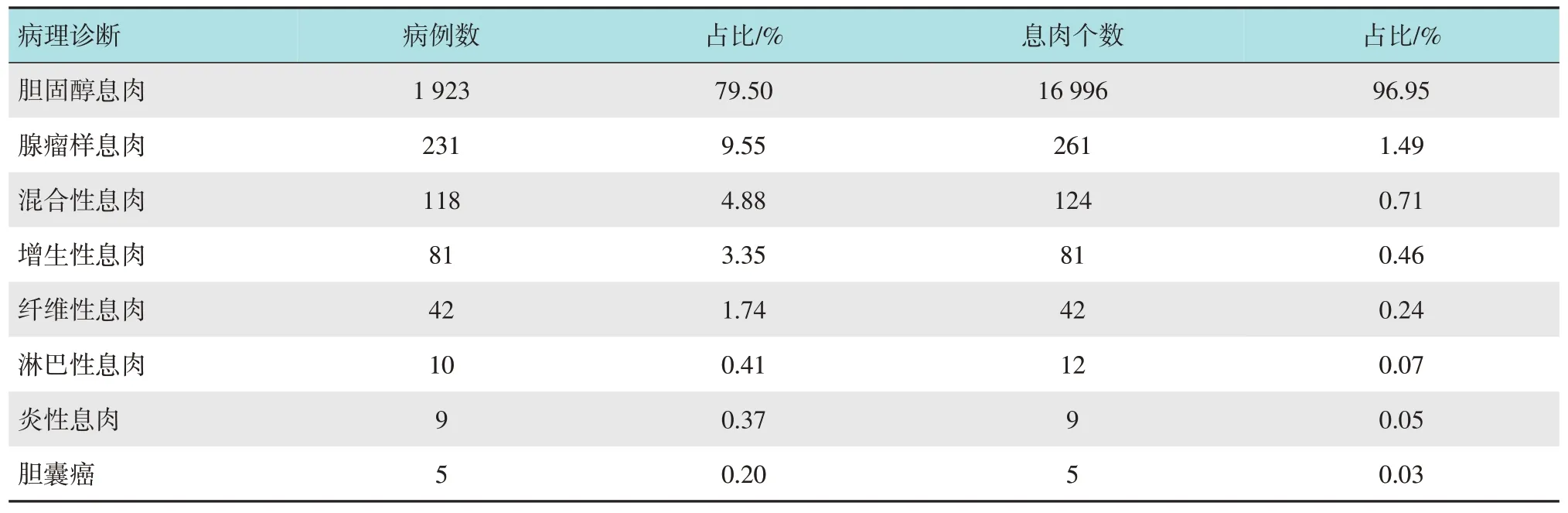

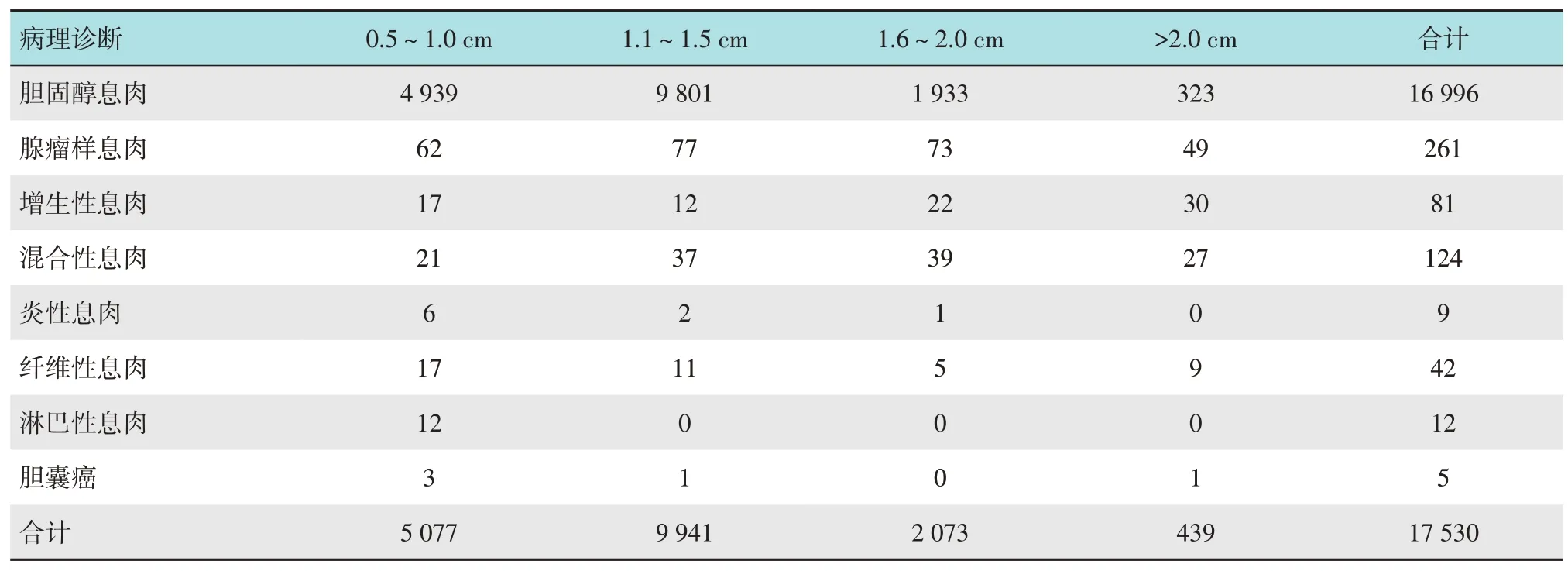

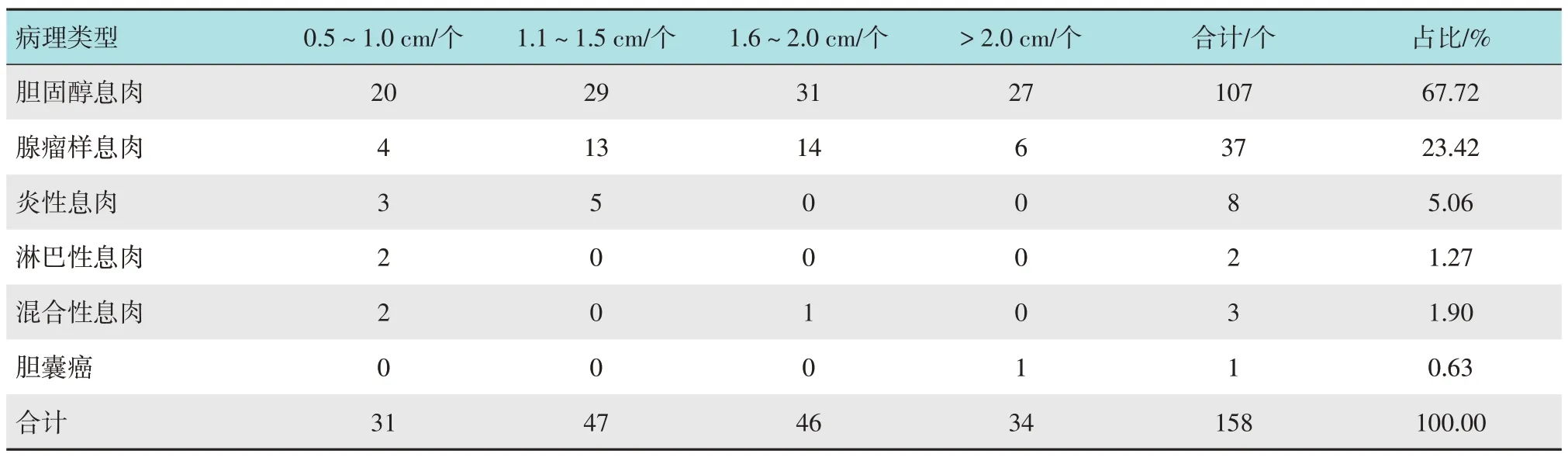

2 419 例術前診斷為膽囊息肉患者,術中共切除膽囊息肉17 530顆,其中單發息肉158例。膽囊良性息肉占99.68%,均行保膽取息肉手術,0.20%的患者息肉為惡性,且為早期,均行膽囊癌根治術,0.12%的患者為腺瘤高級別上皮內瘤變,行膽囊切除術。膽囊膽固醇息肉占患者總數的79.50%,占息肉總數的96.95%。膽囊腺瘤樣及混合性息肉占患者總數的14.43%,占息肉總數的2.20%。膽囊腺瘤樣息肉患者中,低級別上皮內瘤變占患者總數的98.70%,占息肉總數的98.85%;高級別上皮內瘤變占患者總數的1.30%,占息肉總數的1.15%。其他少見的增生性息肉僅占患者總數的3.35%,占息肉總數的0.46%,膽囊癌僅占患者總數的0.20%,占息肉總數的0.03%。按息肉大小:0.5~1.0 cm 組742 例、1.1~1.5 cm 組1 002 例、1.6~2.0 cm組546例、>2.0 cm組129例。158例單發息肉中,膽固醇息肉占67.72%,腺瘤樣息肉占23.42%,其他少見的炎性息肉僅占患者總數的5.06%,膽囊癌占0.63%。術中病理診斷詳見表1和2。息肉大小與性別的分布情況見表3。單發息肉的病理及分組情況見表4。膽囊腺瘤樣息肉的分化情況見表5。

表1 2 419例17 530顆膽囊息肉術后病理情況Table 1 Postoperative pathology of 17 530 gallbladder polyps in 2 419 cases

表2 2 419例17 530顆膽囊息肉病理與息肉直徑分布 個Table 2 Pathology and diameter distribution of 17 530 gallbladder polyps in 2 419 cases n

表3 2 419例膽囊息肉性別與息肉直徑分布 例Table 3 Sex and diameter distribution of gallbladder polyps in 2 419 cases n

表4 158例單發息肉分類與息肉直徑分布Table 4 Classification and diameter distribution of single polyp in 158 cases

表5 231例261顆膽囊腺瘤樣息肉分化情況Table 5 Differentiation of 261 adenomatous polyps in 231 cases

3 討論

膽囊的腫瘤性疾病分為良性及惡性兩種。良性病變包括腺瘤、乳頭狀腺瘤、囊腺瘤及上皮內瘤變的低級別[5]。膽囊的惡性腫瘤主要指膽囊癌,包括:腺癌、鱗狀細胞癌、肉瘤、淋巴上皮樣癌及上皮內瘤變的高級別等。膽囊的隆起性病變還包括瘤樣病變,主要是指膽固醇性息肉及纖維性息肉[6],其中非腫瘤性息肉占絕大多數[7]。有報道[8]顯示,國內的膽囊息肉樣病變發病率為5.0%~9.5%。臨床上,大部分的息肉屬于膽固醇性息肉[9-10],其并不屬于膽囊的腫瘤,只是許多情況下無法將其與膽囊的腫瘤相鑒別。因此,膽固醇性息肉多以手術治療為主,其中大部分采用膽囊切除術。

單憑影像學檢查,很難精確地診斷膽囊息肉的病理類型,臨床上一般根據膽囊息肉的大小來判斷良性和惡性。而診斷膽囊息肉的金標準是病理診斷,若行膽囊切除術后再去做病理診斷為時已晚,若病理是良性的膽固醇性息肉,就會給患者帶來不必要的手術創傷。雖然既往有研究報道膽固醇息肉惡變,但均為2000年前的報道,并未得到學術界認可[11-12]。

膽囊息肉是膽囊的常見疾病之一,隨著影像學檢查技術的發展,其檢出率明顯提高[13]。目前,治療方法通常采用膽囊切除,切除的理由是膽囊息肉有惡變的可能,特別是對于>1.0 cm 的息肉。國內有學者[7,14-15]報道,息肉達到10 mm 則進入黃色預警,12 mm 為橙色預警,15 mm 為紅色預警。也有部分學者認為膽囊息肉惡變的風險被夸大了:劉凱等[16]研究顯示,術前不除外膽囊息肉癌變的膽囊切除標本,大多數情況下,術后最終病理結果為良性。隨著內鏡微創技術的發展,經膽道鏡微創保膽手術在逐步普及,張寶善[17]認為,內鏡微創保膽取息肉手術在最小損傷的前提下可明確診斷,符合既去除膽囊疾病又保留膽囊生理功能的治療原則。

本研究分析了14年2 419例患者17 530顆息肉的病理資料,膽囊息肉中79.50%的患者為膽固醇息肉,9.55%為腺瘤樣息肉,膽囊癌僅占膽囊息肉的0.20%,占息肉個數的0.03%,膽囊腺瘤高級別上皮內瘤變僅占患者的0.12%。對于膽囊癌及高級別上皮內瘤病需要切除膽囊毫無異議,但若為此要切除99.68%的患者膽囊,有過度治療的問題。故膽囊息肉的早期病理診斷至關重要。

膽囊癌預后較差、術后生存率低,但是這些患者往往都是中晚期患者,由于中國傳統觀念的影響,在膽囊息肉早期無任何癥狀時,患者往往拒絕切除膽囊[18],導致個別膽囊息肉惡變,延誤治療。內鏡微創保膽手術可以有效地解決這個問題[19]。該手術可以得到精確的病理診斷,既保留了膽囊又去除了膽囊的病變,患者易于接受,由術中病理結果來決定是否切除膽囊。術中病理若是良性,則可以僅切除息肉保留膽囊;若是惡性,則可以早期發現膽囊癌,術后效果截然不同。

現在的新式保膽手術使用密封套管,已經完全避免了因膽汁污染腹腔而造成的腫瘤播散種植可能。手術簡單安全,診斷的同時治療疾病,還保留了健康的膽囊,特別是可以早期發現膽囊癌,為早發現、早治療膽囊癌找到了新途徑,是一種值得開展的手術。

本研究中,膽囊息肉的大小與膽囊癌的關系并不十分確切,本組資料中5 例膽囊癌有3 例腫物大小在1.0 cm 以下,1 例在1.1~1.5 cm,大于2.0 cm 的息肉只有1例。因此,僅憑息肉大小來判斷息肉的良惡性是不準確的,通過術中病理才是最可靠的診斷方法。

綜上所述,膽囊癌在膽囊息肉中占比較低,保膽手術對于膽囊息肉是一種有益的手術方式。術中病理可以準確確定息肉性質,既避免了膽囊切除又可以早期發現膽囊癌,為膽囊疾病的診斷及治療提供了一個新的途徑。