以患者需求為導向的循證護理對心外科ICU患者護理質量的影響

鄭秀娟 林雁娟

福建醫科大學附屬協和醫院,福州 350001

心外科ICU 主要是心臟外科手術后用于危重患者觀察的場所[1]。由于長期疾患給心臟疾病患者帶來的痛苦,加上多數患者因疾病造成自身免疫力下降,尤其是高齡患者,同時心外科手術又屬于外科手術中一項較為復雜的手術,不僅創傷大,術后入住ICU 的時間較長、費用較高,且患者心理和精神壓力等均可使患者極易出現緊張、焦慮甚至恐懼等心理,這些因素將對患者的治療和康復帶來不利影響,所以對ICU 患者的護理要求較高[2]。循證護理是護理人員在計劃護理活動過程中,審慎地、明確地、明智地將科研結論與臨床經驗、患者愿望相結合,獲取證據,作為臨床護理決策依據的過程[3]。近年來,循證服務取得了很大的效果,因此各大醫院也在不斷展開和研究更加完善、有效的護理方式。大量臨床研究發現,全程優質服務可有效提高醫院體檢中心的工作效率和質量,提高醫院在群眾心中的形象,在加快患者康復速度的同時,也為醫院的長期發展起到了有利的推進作用[4]。目前,現代醫學模式從生物醫學模式向“生物-心理-社會”的醫學模式轉變,醫院的護理工作也逐漸開始了以“人”為中心的護理觀念轉變,以護理程序作為基礎框架,將護理系統運用至護理管理和臨床護理中作為醫院ICU病房護理的指導思想[5-7]。為進一步加強患者的康復效果,福建醫科大學附屬協和醫院心外科ICU 通過對患者采用以患者需求為導向的循證護理,探究該護理方式對患者滿意程度和護理質量的影響。

1 資料與方法

1.1 研究對象 選取福建醫科大學附屬協和醫院2017 年6 月至2019 年7 月收治的需要進行心臟外科手術治療的118 例患者,隨機數字表法將其隨機分為對照組和觀察組,各59 例。對照組中,男36 例,女23 例;年齡范圍28~64 歲,年齡(49.25±5.26)歲;心臟病類型:冠心病41 例,先天性心臟病8 例,風濕性心臟病6 例,其他心臟外科疾病4 例。觀察組中,男37 例,女22 例;年齡范圍26~66 歲,年齡(48.85±7.15)歲;心臟病類型:冠心病39 例,先天性心臟病8例,風濕性心臟病7例,其他心臟外科疾病5例。兩組患者一般資料差異均無統計學意義(均P>0.05)。

本研究經福建醫科大學附屬協和醫院醫學倫理委員會審核通過(2017KY213),所有研究對象及親屬均知曉本研究并簽訂《臨床研究知情同意書》。

1.1.1 納入標準及排除標準 納入標準:⑴受試者年齡在18 周歲以上;⑵具有正常的理解能力和語言交流能力;⑶無各系統疾病或心理疾病。排除標準:⑴合并原發性精神障礙、意識障礙或表達能力不全的患者;⑵對本研究參與依從性較差者;⑶中途退出本研究者。

1.2 方法

1.2.1 護理方法 對照組采用常規護理模式服務。對患者實施常規生命體征監測,患者清醒后給予常規藥物、生活和健康指導,及時對異常情況進行處理。

觀察組采用以患者需求為導向的循證護理模式服務,具體如下。

1.2.2 制定護理措施 基于循證護理原則,建立循證小組,組內成員包括護士長、護理人員等。小組成立后由護士長發布任務,組員以過往文獻及相關臨床資料為依據,對心外科ICU 患者護理過程中存在的隱患問題進行分析,并提出指導意見。組織會議對相關措施進行可行性分析,對于可行性高的護理措施加以應用。

1.2.3 方案實施方式 ⑴針對性心理干預措施:在心外科ICU 患者中開展調查,并詳細了解各患者的心理、生理、文化等方面的差異及需求。加強各部門的支持和投入力度,根據患者的不同需求給予配置相應的護理用具。強化與患者之間的溝通和實時追蹤患者心理、生理狀態,根據患者需求的變化適當調整護理工作的重點。堅持“以人為本”作為護理工作的出發點、落腳點,將患者需求擺在首要位置,對患者除了進行心理輔導、健康教育、健康和飲食指導外,還應根據其實際需要,快速調整護理方法。⑵護理人員業務能力提升措施:定期組織人員對護理工作進行總結、分析,及時尋找出工作中的不足,不斷提高護理質量和患者的滿意度。同時,定期組織人員進行專業培訓,提高其專業素質和技能,提升護理質量。根據患者反饋,完善評價制度,建立績效掛鉤,從而運用到實處,有效提高護理質量。⑶壓瘡預防措施:由于患者術后臥床休息時間較長,部分皮膚組織長時間受壓后會出現壓瘡,因此護理過程中應定時幫助患者翻身、避免局部皮膚長時間受壓,定期更換床上用品,保持皮膚清潔干燥,交接班時加強對皮膚狀況的交接。同時通過增加患者營養攝入以改善其營養狀況,以高蛋白、高維生素食物為主。⑷預防肺部感染措施:定期翻身拍背,指導患者正確有效的咳嗽方式,咳嗽時盡量采取坐位,先進行最少2~3次深呼吸,吸氣末屏氣5 s后從胸部發力進行咳嗽,盡量避免使用咽喉部位。每日使用霧化吸入劑輔助進行氣道濕化,2~3次/d,以保持痰液濕潤易于排出。

1.3 觀察指標 ⑴焦慮評分:采用焦慮自評量表(SAS)對患者的焦慮程度進行評價,該量表包含20 個項目,分為4 級評分,SAS 評分<50 分為無焦慮,50~59 分為輕度焦慮,60~69 分為中度焦慮,>69 分為重度焦慮。⑵疼痛程度評估:采用視覺模擬評分(VAS)對患者護理前后疼痛程度進行評估,分值范圍0~10 分,分值越低疼痛越輕。⑶疼痛睡眠時間:記錄兩組患者護理前后疼痛睡眠時間。⑷護理質量評分:于出院前1 d指導患者對護理質量進行評分,包括生活護理、護患溝通、安全保護、用藥與治療4 個方面,每項滿分100 分,得分越高表示該項護理質量越高。⑸護理滿意程度:于出院前1 d指導患者對護理滿意度進行評價,包括業務能力、溝通能力、服務態度和病區管理4 個方面,每一方面按照滿意、基本滿意、一般和不滿意4 個等級進行評價,滿意度=(非常滿意例數+滿意例數)/總例數×100%。

1.4 統計學處理 采用SPSS 20.0 統計分析軟件進行統計學分析;符合正態分布的計量資料采用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料采用百分率(%)表示,組間比較采用χ2檢驗;P<0.05 代表差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 兩組護理前后SAS 評分比較 護理前,對照組和觀察組SAS 評分分別為(21.01±2.00)分和(22.03±1.98)分,差異無統計學意義(t=1.260,P=0.451);護理后,對照組和觀察組SAS 評分分別為(15.31±1.32)分和(10.64±1.81)分,差異有統計學意義(t=12.526,P<0.001)。

2.2 兩組護理前后VAS 評分比較 護理前,對照組和觀察組疼痛評分分別(6.34±1.26)分和(6.12±1.77)分,差異無統計學意義(t=1.375,P=0.216);護理后,對照組和觀察組疼痛評分分別(5.23±1.57)分和(4.10±0.99)分,差異有統計學意義(t=10.573,P<0.001)。

2.3 兩組睡眠時間比較 護理前,對照組和觀察組睡眠時間分別為(273.35±57.71)min 和(275.12±49.24)min,差異無統計學意義(t=1.112,P=0.129);護理后,對照組和觀察組睡眠時間分別(298.36±48.55)min 和(311.15±39.52)min,差異有統計學意義(t=12.685,P<0.001)。

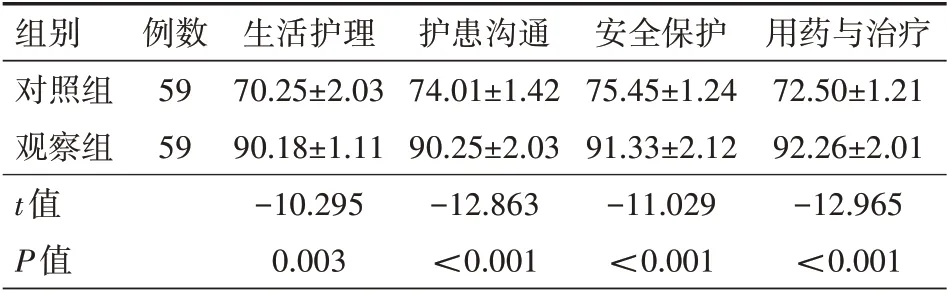

2.4 兩組護理質量評分比較 觀察組在生活護理、護患溝通、安全保護和用藥與治療方面的護理質量評分均顯著高于對照組(均P<0.05),見表1。

表1 兩組需要進行心臟外科手術治療的患者護理質量評分比較(分,± s)

表1 兩組需要進行心臟外科手術治療的患者護理質量評分比較(分,± s)

注:對照組采取常規護理干預,觀察組采取以患者需求為導向的循證護理干預

用藥與治療72.50±1.21 92.26±2.01-12.965<0.001組別對照組觀察組t值P值例數59 59生活護理70.25±2.03 90.18±1.11-10.295 0.003護患溝通74.01±1.42 90.25±2.03-12.863<0.001安全保護75.45±1.24 91.33±2.12-11.029<0.001

2.5 兩組患者護理滿意度比較 觀察組和對照組的護理滿意度分別為81.36%和61.02%,差異有統計學意義(χ2=5.950,P=0.015),見表2。

表2 兩組需要進行心臟外科手術治療的患者護理滿意度比較[例(%)]

3 討 論

近年來,護理服務成為廣大群眾關注的熱點,特別是各大醫院提供的循證護理,對患者的治療和恢復效果存在著直接或間接的聯系。目前醫學護理模式的轉變,逐漸以生物、社會、心理等整體護理程序作為護理的核心框架,強調了“以人為本”的現代化護理模式。

本研究主要采用以患者需求為導向的循證護理模式,發現該護理模式下觀察組焦慮、疼痛評分低于對照組,睡眠時間高于對照組;在一定程度上患者的心理焦慮、疼痛及睡眠質量問題得到了緩解,同時護理質量評分和對該護理模式的滿意程度均高于普通常規護理。

臨床研究表明,進入ICU 病房的患者均具有病情變化快、病情危重、病種復雜等特點,致使很多患者很難達到預想的治療和康復效果,因此ICU 護理工作具有重要意義[8]。在對70例ICU患者的護理研究中發現,在臨床應用中,患者對循證護理的質量評價和滿意程度均高于常規護理組[9]。研究發現,ICU 患者的疼痛感越強,患者的負面情緒越高,很容易造成患者抵觸護理和治療,影響其治療和護理的效果[10-12]。而在對48 例ICU 患者的研究中發現,通過疼痛評估和護理可顯著減輕患者疼痛感[13]。同時在對25例ICU患者的研究中發現,采用循證護理服務后,患者的滿意程度評分結果和2 年滿意度的結果均顯示患者對循證護理的滿意程度高于常規護理服務[14]。循證護理服務可用于調節患者的心理狀態[15-17]。孫博倫等[18]發現采用循證護理后,ICU患者的焦慮、失眠等現象均得到改善,且患者對其的滿意程度高達96.23%,取得了較好的護理效果。因此,對ICU患者的護理工作采用循證護理服務,包括舒適護理、心理護理、睡眠護理、壓瘡預防護理、肺部感染預防護理等,可顯著改善患者的心理抑郁情況,改善患者生活質量,促使患者保持良好心態,緩解患者的疼痛感受[19-20]。

綜上所述,采用以患者需求為導向的循證護理可提高心外科ICU 患者護理質量,增加患者的滿意程度,該護理方式在一定程度上得到了患者的認可,在臨床上的應用效果較好,值得推廣。