國(guó)外沉浸式藝術(shù)展經(jīng)典案例分析

草間彌生

草間彌生對(duì)沉浸式的打造不是依靠數(shù)字技術(shù)實(shí)現(xiàn)的,而是通過(guò)大量網(wǎng)狀以及圓點(diǎn)覆蓋的浸沒(méi)式作品,呈現(xiàn)給觀眾一個(gè)與現(xiàn)實(shí)截然不同的虛擬空間,而這個(gè)空間帶有鮮明的草間彌生標(biāo)簽,同時(shí)她又調(diào)動(dòng)了觀者的感官并參與到藝術(shù)作品中。

走進(jìn)沉浸式裝置藝術(shù)作品Flower Obsession,觀眾會(huì)收到非洲菊貼紙,并被告知可以粘貼在展廳的墻壁、家具、地板等任何地方,當(dāng)這些火紅的非洲菊貼紙“爬滿”整個(gè)展廳時(shí),整個(gè)房間如草間彌生所希望的那樣被“消滅”了。如此重現(xiàn)了她的童年記憶——“有一天,我盯著桌布上的紅色花朵圖案,抬頭一看,天花板、窗戶和柱子似乎都被涂上了同樣的紅色花朵圖案”,她向媒體表示:“當(dāng)我看到紅花充滿整個(gè)房間、充滿我整個(gè)身體和整個(gè)宇宙時(shí),我的靈魂就在那一瞬間消失了。”這些花朵就像圓點(diǎn)和網(wǎng)一樣,很草間彌生。

作品《無(wú)限鏡屋》利用鏡子將空間延伸放大,并利用五彩繽紛的水晶吊燈在鏡子當(dāng)中的反射,打造出一個(gè)繁星點(diǎn)點(diǎn)的宇宙世界,這一刻時(shí)間和空間距離被打破,觀者將“自我”融入鏡屋之中,感知消融,就像草間彌生的藝術(shù)哲學(xué)一般,不復(fù)存在卻又無(wú)處不在。

teamLab

沉浸式體驗(yàn)是跨媒介的,而teamLab擁有一支跨學(xué)界的“超級(jí)技術(shù)專家”團(tuán)隊(duì),2001年由豬子壽之創(chuàng)立。豬子壽之曾在媒體采訪中表示:“teamLab這個(gè)名字的來(lái)源,team是大家共同協(xié)作與創(chuàng)造,Lab指的是實(shí)驗(yàn)室,我們通過(guò)協(xié)作來(lái)創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)。”目前teamLab是一支擁有包括藝術(shù)家、程序員、工程師、CG動(dòng)畫師、數(shù)學(xué)家、建筑師等各領(lǐng)域?qū)I(yè)人士的團(tuán)隊(duì),涉獵領(lǐng)域包含藝術(shù)、科學(xué)、技術(shù)、設(shè)計(jì)以及自然界。

teamLab的作品既重視技術(shù)運(yùn)用,又有自己的精神內(nèi)核,試圖通過(guò)藝術(shù)探索人類與自然、自身與世界的新關(guān)系。在其官網(wǎng)上他們這樣描述自己的藝術(shù)主張:“數(shù)字技術(shù)使我們將藝術(shù)從物質(zhì)中解放出來(lái),并使之能夠跨越邊界。我們感受不到自身與自然界,以及自身與世界之間的界限,我們是相融相通的一個(gè)整體。世間萬(wàn)物都存在于一個(gè)漫長(zhǎng),沒(méi)有邊界的,脆弱而又不可思議的生命延續(xù)之中。”

初探teamLab的作品,你可能會(huì)立即被作品夢(mèng)幻的場(chǎng)景、新奇的體驗(yàn)所打動(dòng),但當(dāng)你參與到作品中,與作品產(chǎn)生聯(lián)系時(shí),你或許會(huì)從新奇的體驗(yàn)上升到哲學(xué)層面的思考。如作品《花舞森林》中,透過(guò)地面、墻壁投影出的花朵會(huì)經(jīng)歷生長(zhǎng)、綻放、凋謝和死亡的過(guò)程,觀眾走入展覽空間瞬間就沉浸在這片花之森林中,繼而引發(fā)他們對(duì)于生死循環(huán)、永恒與瞬間等哲學(xué)問(wèn)題的思考。

目前除了日本,teamLab還在中國(guó)、新加坡設(shè)有常駐展。

相對(duì)國(guó)內(nèi)還在野蠻發(fā)展的沉浸式藝術(shù)展覽市場(chǎng),國(guó)外這類展覽已經(jīng)發(fā)展數(shù)年,如teamLab、埃利亞松、草間彌生、蘭登國(guó)際等。從這些藝術(shù)團(tuán)隊(duì)或藝術(shù)家的經(jīng)典案例中,我們或許能找到如何打造一款爆款的答案。

Compared with the immersive art exhibition market that is still developing brutally in China, foreign exhibitions of such kind have been progressive for several years, such as teamLab, Eliasson, Yayoi Kusama, and Random International. We may be able to find the answer to how to create a style in vogue from the classic cases of these art teams or artists.

蘭登國(guó)際

《雨屋》可能是蘭登國(guó)際最為中國(guó)觀眾熟悉的作品。蘭登國(guó)際由漢內(nèi)斯·科赫和弗洛里安·奧特克拉斯于2005年創(chuàng)立,以藝術(shù)和科技的跨界而著稱,他們與科學(xué)家合作,合作機(jī)構(gòu)包括哈佛大學(xué)和劍橋大學(xué)。他們的作品包括各種大大小小的裝置、雕塑和混合媒體作品,通常圍繞模擬、算法、自動(dòng)化等概念,思考人類和科技之間關(guān)系,探討后數(shù)字時(shí)代中人類的身份和自治的問(wèn)題。

“蘭登國(guó)際:萬(wàn)物與虛無(wú)”是蘭登國(guó)際在亞洲的首次個(gè)展,匯聚了他們多個(gè)裝置作品,每件作品都營(yíng)造出各自獨(dú)有的環(huán)境,觀眾可依據(jù)自身的條件對(duì)作品作出不同回應(yīng)。展覽名稱取自視頻裝置《萬(wàn)物與虛無(wú)》,是蘭登國(guó)際首個(gè)影像作品。作品嘗試探討人類如何在充斥科技的環(huán)境之中自處的核心問(wèn)題:重復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng)的蒸汽壓路機(jī),其壓合與粉碎、破壞與重建的特征,象征著一個(gè)無(wú)節(jié)制革新的文化內(nèi)所固有的含混不清、模棱兩可。以光為媒材的雕塑作品《自我與他人》開(kāi)啟了一種意想不到的身體與自身反射影像之間的互動(dòng)方式——觀眾會(huì)看到自己發(fā)著光的反射影像被包裹在玻璃片構(gòu)成的數(shù)層鏡體之內(nèi),反射影像與參觀者的動(dòng)作、行為相呼應(yīng),但稍顯遲緩。作品強(qiáng)調(diào)了人類身份的問(wèn)題,并思考它如何在現(xiàn)今與未來(lái)社會(huì)因生活形態(tài)而可能被改變。

藝術(shù)家希望“邀請(qǐng)觀眾重新體驗(yàn)、重新審視這個(gè)再現(xiàn)人類與科技之間關(guān)系的物理空間,這些空間涉及人們當(dāng)下對(duì)于日益自動(dòng)化環(huán)境的看法和推測(cè),并借以觀察自然現(xiàn)象和人類行為如何塑造這世界的可能”。

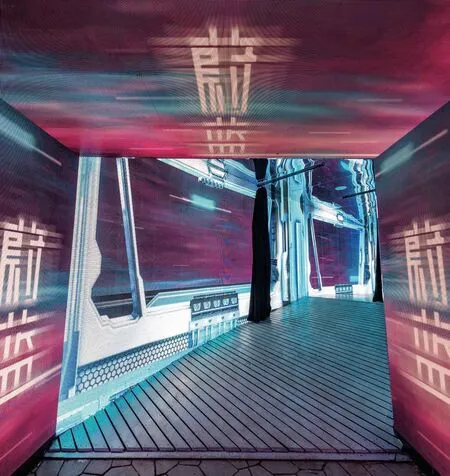

戶外光影藝術(shù)沉浸式體驗(yàn)展“萬(wàn)物共生”·啟航

戶外光影藝術(shù)沉浸式體驗(yàn)展“萬(wàn)物共生”·蔚藍(lán)巨塔