軍民一體化裝備保障研究

安洪偉,朱連軍

陸軍裝甲兵學(xué)院

隨著科技日益進(jìn)步和戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)不斷發(fā)展,包括無(wú)人裝備在內(nèi)的大量高新裝備列裝部隊(duì)并用于實(shí)戰(zhàn),其保障工作出現(xiàn)了一系列新情況、新問(wèn)題。本文梳理當(dāng)前無(wú)人裝備保障工作的特點(diǎn)和當(dāng)前裝備保障工作存在的問(wèn)題,并針對(duì)實(shí)戰(zhàn)化條件下的裝備保障工作,提出軍民一體化裝備保障體系建立思路,為相關(guān)單位開(kāi)展無(wú)人裝備保障管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革提供參考,不斷提高無(wú)人裝備保障質(zhì)量和效益。

無(wú)人裝備在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)中發(fā)揮了重要作用,如何為以無(wú)人裝備為代表的高技術(shù)裝備提供有力保障,是決定戰(zhàn)局勝負(fù)的關(guān)鍵因素。現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)裝備保障的依賴性越來(lái)越大。裝備保障必須先到位、后收?qǐng)觥⑷逃茫乙焖夙憫?yīng)、全維參戰(zhàn)、精確保障。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),僅靠軍隊(duì)自身的保障力量已不能滿足現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)裝備保障的需要,必須充分依托地方保障力量,實(shí)施軍民一體化保障,切實(shí)提高裝備保障效能。因此,構(gòu)建軍民一體化保障體系,有目的地引進(jìn)民用資源和技術(shù)力量,探索實(shí)施軍民一體化裝備保障模式,對(duì)提高裝備保障的軍事效益,。

相關(guān)概念

裝備(Equipment)是武器裝備的簡(jiǎn)稱。用于作戰(zhàn)、作戰(zhàn)保障及其他軍事行動(dòng)的武器、武器系統(tǒng)、電子信息系統(tǒng)、技術(shù)設(shè)備和器材等的統(tǒng)稱,主要指武裝力量編制內(nèi)的船、艦、艇、飛行器、導(dǎo)彈、雷達(dá)、坦克、火炮、車(chē)輛和工程機(jī)械等,分為戰(zhàn)斗裝備、電子信息裝備和保障裝備等。

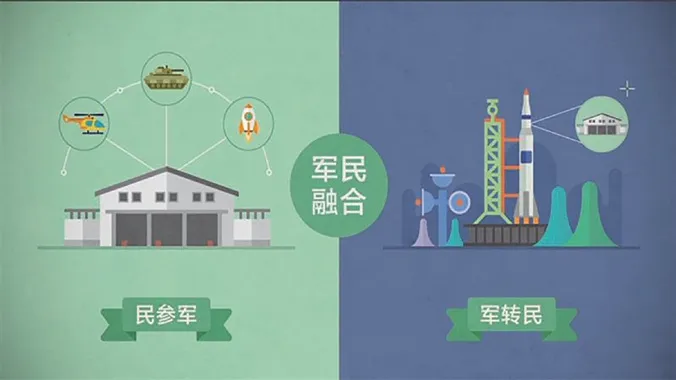

圖1 軍民一體化保障體系將增強(qiáng)部隊(duì)整體保障能力。

無(wú)人裝備(Unmanned Equipment)是指攜帶任務(wù)載荷,通過(guò)人員遙控或以自動(dòng)駕駛方式逐行任務(wù)的平臺(tái)。包括無(wú)人機(jī)、無(wú)人潛航器、無(wú)人船、無(wú)人艇和無(wú)人車(chē)等。軍用無(wú)人裝備主要擔(dān)負(fù)偵察、監(jiān)視、火力支援、通信中繼、戰(zhàn)場(chǎng)感知、警戒、機(jī)動(dòng)保障、地面防空、布雷設(shè)障、水面或水下反潛、設(shè)障等任務(wù)。

裝備保障(Equipment Support)是指軍隊(duì)為滿足作戰(zhàn)及其他任務(wù)的需要,而在裝備調(diào)配、維修、經(jīng)費(fèi)等方面組織實(shí)施的保障。主要是指裝備部署部隊(duì)后,為發(fā)揮裝備的作戰(zhàn)使用性能,而開(kāi)展的使用、維修、保障等方面的管理和技術(shù)活動(dòng),可分為使用保障和維修保障。

裝備保障力量(Equipment Support Forces)用于遂行裝備保障任務(wù)的各種力量。由具體實(shí)施裝備保障的機(jī)構(gòu)、人員和保障裝備、設(shè)施、設(shè)備、器材等構(gòu)成。包括部隊(duì)建制保障力量、預(yù)備役保障力量、高新技術(shù)裝備支前保障力量等。

隨著戰(zhàn)爭(zhēng)和裝備的出現(xiàn),裝備保障應(yīng)運(yùn)而生,走過(guò)了從無(wú)到有,從簡(jiǎn)單到復(fù)雜,從自我保障到專業(yè)保障的漫長(zhǎng)發(fā)展之路。裝備保障對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的影響越來(lái)越大,地位也越來(lái)越重要,其發(fā)展的基本規(guī)律是隨著科技進(jìn)步、裝備發(fā)展,以及戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)的變化而不斷發(fā)展,并與社會(huì)生產(chǎn)方式、技術(shù)發(fā)展水平與作戰(zhàn)方式相適應(yīng)。

無(wú)人裝備保障的主要特點(diǎn)

與傳統(tǒng)戰(zhàn)爭(zhēng)相比,現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭(zhēng)呈現(xiàn)了許多新特點(diǎn),其中比較顯著的特點(diǎn)包括武器裝備信息化、戰(zhàn)場(chǎng)對(duì)抗體系化、作戰(zhàn)控制精確化、戰(zhàn)場(chǎng)空間多維化等。具體表現(xiàn)是作戰(zhàn)雙方運(yùn)用多種作戰(zhàn)力量,依托戰(zhàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng),利用信息化武器裝備在全維戰(zhàn)場(chǎng)空間進(jìn)行激烈對(duì)抗,這使得作戰(zhàn)節(jié)奏明顯加快、人員裝備損傷嚴(yán)重,對(duì)裝備保障提出了更高要求。隨著無(wú)人裝備陸續(xù)列裝部隊(duì)并投入實(shí)戰(zhàn),無(wú)人裝備保障除具備高技術(shù)裝備保障的特點(diǎn)外,更加突出了信息主導(dǎo)、精準(zhǔn)高效、全維立體、自動(dòng)快速保障等特點(diǎn)。

一是保障需求信息化、精確化。隨著科技不斷進(jìn)步和戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)發(fā)生轉(zhuǎn)變,未來(lái)信息化戰(zhàn)爭(zhēng),要求對(duì)作戰(zhàn)和保障進(jìn)行一體化設(shè)計(jì),無(wú)人裝備保障行動(dòng)同作戰(zhàn)行動(dòng)一樣,須要充分利用智能傳感器、現(xiàn)代通信、人工智能、大數(shù)據(jù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和自動(dòng)修復(fù)等現(xiàn)代高技術(shù)手段,實(shí)時(shí)掌握戰(zhàn)場(chǎng)信息、裝備信息和保障資源等,在狀態(tài)監(jiān)測(cè)、指揮決策、故障診斷、功能修復(fù)等所有裝備保障環(huán)節(jié),精準(zhǔn)完成無(wú)人裝備保障信息的采集、傳輸、處理、反饋等。

二是保障決策智能化、自主化。利用先進(jìn)狀態(tài)監(jiān)控技術(shù),對(duì)武器裝備的類型、位置、數(shù)量、作戰(zhàn)效能等實(shí)現(xiàn)自主感知、自主檢測(cè)。在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)故障診斷智能化,對(duì)無(wú)人裝備故障實(shí)施自動(dòng)檢測(cè)、分析、判別,并依托保障指揮信息化系統(tǒng),自動(dòng)生成適應(yīng)戰(zhàn)場(chǎng)實(shí)際需求的裝備保障方案,自動(dòng)發(fā)出裝備保障行動(dòng)指令,進(jìn)而開(kāi)展相關(guān)保障行動(dòng),恢復(fù)無(wú)人裝備技術(shù)狀態(tài),保障作戰(zhàn)行動(dòng)順利進(jìn)行。

三是保障實(shí)施無(wú)人化、自動(dòng)化。現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)作戰(zhàn)進(jìn)程快、對(duì)抗激烈、消耗巨大,這要求無(wú)人裝備保障工作要抓住稍縱即逝的有利時(shí)機(jī)而開(kāi)展工作。傳統(tǒng)人工保障模式已經(jīng)不能完全適應(yīng)現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)的需要。因此,在保障實(shí)施過(guò)程中,我們要在智能化保障決策基礎(chǔ)上,開(kāi)展無(wú)人化、自動(dòng)化保障。利用智能機(jī)器人擔(dān)負(fù)更多的裝備保障任務(wù),代替人工開(kāi)展信息采集、故障診斷、損傷修復(fù)等工作。機(jī)器人在裝備保障活動(dòng)中的運(yùn)用,不僅可以降低人員傷亡,而且能夠在有毒、有害和不適合人類工作的環(huán)境下完成保障任務(wù)。

圖2 無(wú)人裝備保障更加突出信息主導(dǎo)、精準(zhǔn)高效、全維立體、自動(dòng)快速等特點(diǎn)。

四是保障資源通用化、模塊化。為進(jìn)一步提高保障效益,須對(duì)保障資源進(jìn)行通用化、模塊化設(shè)計(jì)。一方面要按照“軍民融合、平戰(zhàn)結(jié)合、專業(yè)組合、資源整合、任務(wù)統(tǒng)籌、力量統(tǒng)用、手段統(tǒng)建、裝備統(tǒng)管”的思路,同步進(jìn)行人員專業(yè)組合、維修保障設(shè)施集約化建設(shè)、保障設(shè)備綜合集成和信息資源共享。另一方面要將模塊化方案引入無(wú)人裝備保障領(lǐng)域,對(duì)無(wú)人裝備保障力量進(jìn)行模塊化組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使部隊(duì)無(wú)人裝備保障力量更具適應(yīng)性和靈活性,不斷提升無(wú)人裝備保障能力和保障效益。

裝備保障工作存在的問(wèn)題

雖然裝備保障工作地位日益重要,但一段時(shí)期以來(lái),裝備保障工作與現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)的要求還存在一定的差距,主要體現(xiàn)在以下方面。

一是裝備保障能力與基于信息系統(tǒng)的體系作戰(zhàn)要求存在差距。傳統(tǒng)裝備保障,大都以各軍兵種自我保障為主,保障層級(jí)多、體系復(fù)雜、手段落后,伴隨保障和精確保障能力弱。信息化條件下的聯(lián)合作戰(zhàn),是體系的對(duì)抗,要求裝備體系必須兼容、協(xié)調(diào)、優(yōu)化,不但要解決配套、協(xié)調(diào)問(wèn)題,還須要解決裝備保障一體化建設(shè)、一體化運(yùn)用問(wèn)題,從而大幅度提高保障能力和保障效益。另外,我軍信息化水平不高,智能化剛剛起步,與現(xiàn)代作戰(zhàn)與保障相關(guān)要求還存在較大差距。

二是裝備保障體系建設(shè)與軍隊(duì)改革要求不相適應(yīng)。一方面,傳統(tǒng)裝備保障體系建設(shè)與“軍種主建、集中統(tǒng)管”要求不相適應(yīng)。分兵種、按專業(yè)并以平時(shí)為主的分散建設(shè)模式無(wú)法滿足當(dāng)前合成部隊(duì)全域機(jī)動(dòng)、精確伴隨保障需求;另一方面,旅營(yíng)體制改革完成后,要強(qiáng)化營(yíng)連自主性,提高自我保障能力。再加之無(wú)人裝備列裝時(shí)間較短,相關(guān)作戰(zhàn)運(yùn)用和保障問(wèn)題研究還不夠深入。

三是裝備保障方式與裝備發(fā)展不相匹配。長(zhǎng)期以來(lái),我軍裝備保障能力建設(shè)相對(duì)滯后于裝備建設(shè),裝備保障性設(shè)計(jì)存在缺陷,綜合保障體系不健全,對(duì)裝備使用和保障造成了較大影響。以平時(shí)固定設(shè)施為主的傳統(tǒng)保障方式已不符合伴隨保障和野戰(zhàn)條件下的快速搶救搶修需求。隨著大量先進(jìn)裝備陸續(xù)列裝部隊(duì),對(duì)保障人員、保障理論、保障技術(shù)等提出了更高要求。但裝備保障主體工作由部隊(duì)完成,工業(yè)部門(mén)目前只從事輔助性工作,保障能力建設(shè)滯后,精確保障能力與現(xiàn)實(shí)需求有較大差距。

四是裝備保障軍民融合式發(fā)展深度不夠。隨著軍民融合發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略,在裝備建設(shè)領(lǐng)域,更多民營(yíng)企業(yè)陸續(xù)參與裝備配套產(chǎn)品的研制生產(chǎn)。但裝備保障工作大多還是沿用傳統(tǒng)的體制,沒(méi)有利用好“軍民融合”發(fā)展戰(zhàn)略,裝備保障體制和運(yùn)行機(jī)制還存在裝備保障分工不明晰、融合層次較低、融合范圍窄、成果轉(zhuǎn)化不及時(shí)等問(wèn)題。

五是裝備保障能力建設(shè)質(zhì)量和效益還不夠高。隨著無(wú)人裝備集成的先進(jìn)技術(shù)含量越來(lái)越高,其使用和保障費(fèi)用不斷上升,已超過(guò)采購(gòu)費(fèi)用。特別是近年來(lái)大量新裝備陸續(xù)裝備部隊(duì),對(duì)保障費(fèi)用的需求進(jìn)一步提高,保障費(fèi)用供需矛盾進(jìn)一步突出,迫切須要改革保障觀念、模式、方式、手段,進(jìn)一步提高裝備保障質(zhì)量和效益。

加強(qiáng)軍民一體化保障體系建設(shè)的意義

新形勢(shì)下裝備保障要向部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力生成聚焦、向一體化聯(lián)合作戰(zhàn)體系保障拓展、向裝備全壽命周期保障延伸、向平戰(zhàn)一體軍民融合保障靠攏,加強(qiáng)軍民一體化裝備保障體系建設(shè)。

一是強(qiáng)化為戰(zhàn)導(dǎo)向,支撐備戰(zhàn)謀打贏和部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力生成的迫切要求。在新形勢(shì)下,部隊(duì)作戰(zhàn)和裝備運(yùn)用方式發(fā)生了重大變化,軍隊(duì)調(diào)整改革、部隊(duì)轉(zhuǎn)型建設(shè)和新型作戰(zhàn)力量建設(shè)對(duì)裝備保障提出了新要求。著眼新體制下部隊(duì)使命任務(wù)、作戰(zhàn)特點(diǎn)和規(guī)律,一方面要解決部隊(duì)裝備保障難題,深化研究裝備保障作戰(zhàn)運(yùn)用,綜合運(yùn)用軍民領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù),立足裝備體系運(yùn)用、體系對(duì)抗、體系保障,促進(jìn)戰(zhàn)術(shù)和技術(shù)的深度融合;另一方面,要結(jié)合無(wú)人裝備和其他先進(jìn)裝備的配備和使用,積極創(chuàng)新作戰(zhàn)和保障理論,探索新戰(zhàn)法、保法和訓(xùn)法,提升武器裝備整體作戰(zhàn)效能,解決一體化綜合保障等難題。

二是突出全系統(tǒng)、全生命、全要素,構(gòu)建新型裝備保障模式。隨著軍隊(duì)編制體制改革特別是陸軍轉(zhuǎn)型建設(shè)不斷深入,裝備保障體制機(jī)制、作戰(zhàn)運(yùn)用發(fā)生了巨大變化。以陸軍為例,保障對(duì)象上,從軍械、裝甲、通信、工程等主體裝備保障,轉(zhuǎn)向所有兵種專業(yè),確保成系統(tǒng)成建制形成作戰(zhàn)和保障能力。在保障范疇層面,既應(yīng)重視裝備“優(yōu)生”,更要重視裝備“優(yōu)育”,系統(tǒng)研究裝備全壽命周期保障需求,為形成保障能力提供理論、方法與技術(shù)支撐。在保障要素層面,從“管、修、供、訓(xùn)、戰(zhàn)”等傳統(tǒng)業(yè)務(wù),拓展到以實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練為主體的平戰(zhàn)一體化裝備保障。

三是貫徹軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)裝備保障效益提升。充分利用軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,抓住機(jī)遇,解放思想,在人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、成果推廣等方面創(chuàng)新發(fā)展,提升裝備保障效益。要?jiǎng)?chuàng)新裝備保障軍民融合發(fā)展模式,系統(tǒng)設(shè)計(jì)軍民融合發(fā)展機(jī)制,為推進(jìn)軍民深度融合的裝備保障發(fā)展提供支撐。加強(qiáng)已有成果的轉(zhuǎn)化,積極探索成果應(yīng)用的新領(lǐng)域、新模式、新途徑。根據(jù)人才培養(yǎng)任務(wù)的調(diào)整,加強(qiáng)不同類型裝備保障人才培養(yǎng),滿足各層面人才培養(yǎng)需要。

構(gòu)建軍民一體化裝備保障體系的初步設(shè)想

軍民一體化裝備保障體系是指為充分發(fā)揮、保持和恢復(fù)裝備的性能,由軍隊(duì)、地方政府和工業(yè)部門(mén)共同承擔(dān)裝備保障工作,建立精干、高效和經(jīng)濟(jì)的工作體系或系統(tǒng)。

軍民一體化裝備保障體系的構(gòu)成

按照信息化戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)裝備保障工作的要求,須建立以軍為主、以民為輔、軍民結(jié)合、責(zé)任清晰、整體協(xié)調(diào)、管理規(guī)范、資源共享、科學(xué)高效的軍民一體化裝備保障體系,全面提升部隊(duì)的戰(zhàn)斗力和保障能力。保障體系由保障資源要素和管理要素組成。保障資源主要包括人員、保障設(shè)施和設(shè)備、備件、消耗品、各種資料、計(jì)算機(jī)資源保障等,保障資源要實(shí)現(xiàn)有機(jī)組合、協(xié)調(diào)配合,必須通過(guò)有效的管理,由保障體系統(tǒng)一指揮、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。因此,要結(jié)合軍隊(duì)改革實(shí)際要求,構(gòu)建縱向包含中央軍委機(jī)關(guān)、國(guó)務(wù)院相關(guān)部委、戰(zhàn)區(qū)各軍兵種機(jī)關(guān)、地方政府相關(guān)部門(mén)、一線部隊(duì)、相關(guān)企業(yè),橫向包含各戰(zhàn)區(qū)、軍兵種、武警部隊(duì)、省軍區(qū)系統(tǒng)、地方政府、軍工集團(tuán)和一線企業(yè)在內(nèi)的組織和管理體系,促進(jìn)裝備保障工作協(xié)調(diào)、高效、規(guī)范運(yùn)行。

軍民一體化裝備保障體系建設(shè)原則

一是軍民融合,軍方主導(dǎo)。牢固樹(shù)立軍民一體化保障觀念,摒棄自我封閉思想,促進(jìn)軍地雙方資源共享,使軍隊(duì)和地方在頂層規(guī)劃、任務(wù)區(qū)分、制度機(jī)制等相互協(xié)調(diào);二是統(tǒng)一協(xié)調(diào),集中管控。提高保障資源的模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、通用化程度,為一體化保障提供支持;三是平戰(zhàn)結(jié)合,著眼實(shí)戰(zhàn)。既要兼顧平時(shí)保障效益,更要注重戰(zhàn)時(shí)保障能力,以平時(shí)建設(shè)支撐戰(zhàn)時(shí)保障,以戰(zhàn)時(shí)需求牽引平時(shí)建設(shè),將平時(shí)與戰(zhàn)時(shí)保障工作有機(jī)結(jié)合起來(lái);四是注重效益,兼顧利益。妥善處理軍隊(duì)效益與地方利益之間的矛盾,堅(jiān)持注重效益、兼顧利益的原則。

推進(jìn)軍民一體化裝備保障體系建設(shè)須把握的問(wèn)題

一是建立管理組織架構(gòu)。要從頂層建立管理組織結(jié)構(gòu),對(duì)保障體系建設(shè)工作實(shí)行集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。管理層負(fù)責(zé)制定方針政策、規(guī)劃管理、資源配置及任務(wù)劃分,領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)處理軍隊(duì)與地方的關(guān)系,負(fù)責(zé)軍民一體化裝備保障管理工作;在戰(zhàn)區(qū)、軍兵種、地方政府和工業(yè)部門(mén)設(shè)立相關(guān)機(jī)構(gòu),按照分工,組織所屬單位開(kāi)展軍民一體化裝備保障工作;在部隊(duì)、企業(yè)設(shè)立具體執(zhí)行部門(mén),承辦具體保障工作。

二是完善法規(guī)和制度。依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)防法》等法律規(guī)定,構(gòu)建軍民一體化裝備保障法規(guī)和制度體系。明確和規(guī)范機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作職責(zé)、管理制度、配套政策等。制定并完善市場(chǎng)準(zhǔn)入、稅收減免等優(yōu)惠政策,保障在軍民一體化裝備保障體系建設(shè)過(guò)程中各責(zé)任主體權(quán)益。根據(jù)軍隊(duì)遂行多樣化軍事任務(wù)保障需求和有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)能力,明確裝備生產(chǎn)、保障、供應(yīng)等事項(xiàng)。

三是創(chuàng)新保障模式。要充分利用現(xiàn)代信息技術(shù),加強(qiáng)對(duì)保障需求、保障資源等相關(guān)信息數(shù)據(jù)的收集、建設(shè)與共享。在具體保障任務(wù)中,根據(jù)任務(wù)特點(diǎn)、保障現(xiàn)狀、裝備類型、保障階段和保障需求,靈活選擇保障方式。可以采取軍隊(duì)獨(dú)立保障、軍地聯(lián)合保障、承制企業(yè)保障和第三方保障等模式。依托專家系統(tǒng)、人工智能技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、可視化技術(shù)等理論和前沿技術(shù),不斷提高裝備保障自動(dòng)化程度,實(shí)現(xiàn)精確保障、智能保障。

四是加強(qiáng)人才培養(yǎng)。軍民一體化裝備保障體系人才隊(duì)伍建設(shè)是實(shí)施裝備保障建設(shè)、管理和保障活動(dòng)的主體和骨干力量,是保障工作中的決定性因素,也是影響保障效益的關(guān)鍵性因素。要不斷拓寬保障人才培養(yǎng)途徑,優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu),加強(qiáng)保障人才隊(duì)伍管理。實(shí)行“選、訓(xùn)、管、用”一體化人才管理體系,使裝備保障人才隊(duì)伍建設(shè)工作走上法制化、正規(guī)化軌道,創(chuàng)造拴心留人的工作環(huán)境。

結(jié)束語(yǔ)

隨著裝備發(fā)展和軍隊(duì)改革的持續(xù)推進(jìn),傳統(tǒng)裝備保障理念和保障體系已經(jīng)不再適合新形勢(shì)下的裝備保障工作。因此,我們要在國(guó)家軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略指引下,利用社會(huì)資源,依托市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),打造軍民一體化裝備保障體系。充分利用軍隊(duì)改革和調(diào)整的有利時(shí)機(jī),加強(qiáng)探索論證,從思想觀念、組織機(jī)構(gòu)、制度機(jī)制、運(yùn)行模式和人才隊(duì)伍等方面深入推進(jìn)軍民一體化裝備保障體系建設(shè)工作,以滿足信息化戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)裝備保障工作提出的新要求。