西鳳酒酒醅發酵過程中揮發性風味物質分析

白莉圓,陳 雪,張 艷,徐 晨,孟勤燕,張永利,閆宗科

(陜西西鳳酒股份有限公司,陜西鳳翔 721406)

白酒(Baijiu)是一種蒸餾酒,與白蘭地、威士忌、伏特加、金酒和朗姆酒并稱為世界六大蒸餾酒[1]。白酒含有的主要成分為乙醇和水,揮發性風味物質含量較少,僅占1 %~2 %,但對酒類的風格、香氣、口感等品質影響較大[2-4]。因其原料組成、生產工藝存在差異,使得白酒當中的風味物質種類以及含量不同,從而造成白酒風味的不同[5],可分為清香型、醬香型、濃香型、米香型、鳳香型等12種香型[6]。西鳳酒作為鳳香型白酒的典型代表,以乙酸乙酯為主,己酸乙酯和高級醇為輔,具有醇香秀雅、諸味協調的特點[7]。

白酒中的風味物質主要來自于原料、酒醅發酵及蒸餾和陳放階段[8],目前白酒風味物質的研究主要是對各種香型成品酒、基礎酒和貯存酒中揮發性風味物質種類、含量及特征風味物質的研究[9-12],對酒醅發酵過程中風味物質的研究相對較少。頂空固相微萃取氣質聯用法是目前分析酒類中揮發性物質的常用方法,范文來等[13]應用固相微萃取(HS-SPME)技術測定出固態發酵濃香型酒醅中包含106 種揮發性化合物;趙爽等[14]通過優化HSSPME-GC-MS方法的萃取條件,分析檢測到不同時期酒醅中105種揮發性物質;DONG[15]應用頂空固相微萃取和氣相色譜-質譜聯用技術,在整個麥芽發酵過程中,共檢測出47 種揮發性物質;尚柯等[16]采用HS-SPME 結合GC-MS 對醬香白酒第三輪次堆積酒醅揮發性風味物質進行檢測與討論分析,共檢測出32種揮發性風味物質。

目前對鳳香型白酒酒醅的揮發性成分變化規律尚鮮有報道,本研究以西鳳酒圓窖時期的酒醅為研究對象,采用頂空固相微萃取-氣相色譜-質譜聯用技術(HS-SPME-GC-MS)結合主成分分析法(PCA),解析圓窖期不同發酵時間的酒醅中揮發性風味物質成分,為研究酒醅中特色風味物質及西鳳酒的發酵機理提供依據,對西鳳酒優化工藝、提升品質、增加效益具有重要意義。

1 材料與方法

1.1 材料、試劑及儀器

1.1.1 樣品

酒醅樣品:取自陜西西鳳酒股份有限公司903制酒車間圓窖期重點窖酒醅。

酒醅取樣方法:分別按入池0 d、4 d、7 d、10 d、14 d、18 d、22 d 和30 d(出池)時間跟蹤取樣8 次。使用取樣器取樣,取樣時選擇上、中、下層分別取樣,注意避開窖池靠窖池壁處,選擇中部略靠窖池壁處,然后將三層的樣品混合均勻后,分裝成3 份,置于-20 ℃冰箱保存。

1.1.2 主要試劑

丙酸辛酯、L-薄荷醇、氯化鈉等。

1.1.3 主要儀器設備

高速臺式冷凍離心機、氣相色譜質譜聯用儀、固相微萃取頭、固相微萃取自動進樣器(MPS 2)、超聲水浴清洗儀等。

1.2 試驗方法

1.2.1 樣品的預處理

取酒醅25 g,用50 mL 超純水混勻后,于冰水浴超聲30 min,4 ℃下以10000 r/min 離心20 min。取上清液8 mL 置于20 mL 頂空瓶中,加入3 g 氯化鈉飽和。再加入10 μL 混合內標(L-薄荷醇,終濃度為125.41 μg/L),密封后進行下一步萃取。

1.2.2 頂空固相微萃取條件

三相萃取頭(DVB/CAR/PDMS,50/30 μm),將萃取頭插入至萃取瓶上部的空氣部分(注意不能觸及液面),50 ℃預熱5 min,吸附萃取45 min,將萃取頭插入儀器的進樣口,250 ℃解吸5 min,同時儀器啟動進行樣品分析。

1.2.3 氣相色譜條件

色譜柱:DB-FFAP(60 m×0.25 mm×0.25 μm)毛細管柱。升溫程序:50 ℃保持2 min,4 ℃/min升溫至230 ℃,保持15 min。進樣量1 μL;不分流進樣;進樣口和檢測器溫度均為250 ℃;載氣為He,流速2 mL/min。

1.2.4 質譜條件

EI 電離源;離子源溫度:230 ℃;電子轟擊能量:70 eV;掃描范圍:35~350 amu。

1.2.5 定性和定量

定性:將酒醅提取液中的微量成分與標準品的保留時間進行對比,再對比未知化合物與標準物質在NIST 05 a.L 數據庫提供的標準離子碎片圖,直接添加標準品離子圖譜等方法來確認檢測到風味化合物,對酒醅中的風味物質定性。

定量:對各風味物質采用內標法進行半定量,利用選擇特征離子方法計算各風味物質的峰面積,標準曲線的建立是以各風味物質與內標物面積之比為橫坐標,兩者濃度之比為縱坐標。

每個酒醅樣取3 份樣品,在相同的實驗條件下進行檢測,結果取其平均值。

2 結果與分析

2.1 不同發酵時間酒醅中揮發性風味物質組成

由表1 可知,不同發酵時間檢測的揮發性化合物的種類及含量均存在差異。利用HS-SPMEGC-MS 技術,在西鳳酒酒醅中共檢測到33 種揮發性風味物質,其中醇類7 種(除乙醇)、酸類7 種、酯類13種、酮類4種、醛類1種、酚類1種。

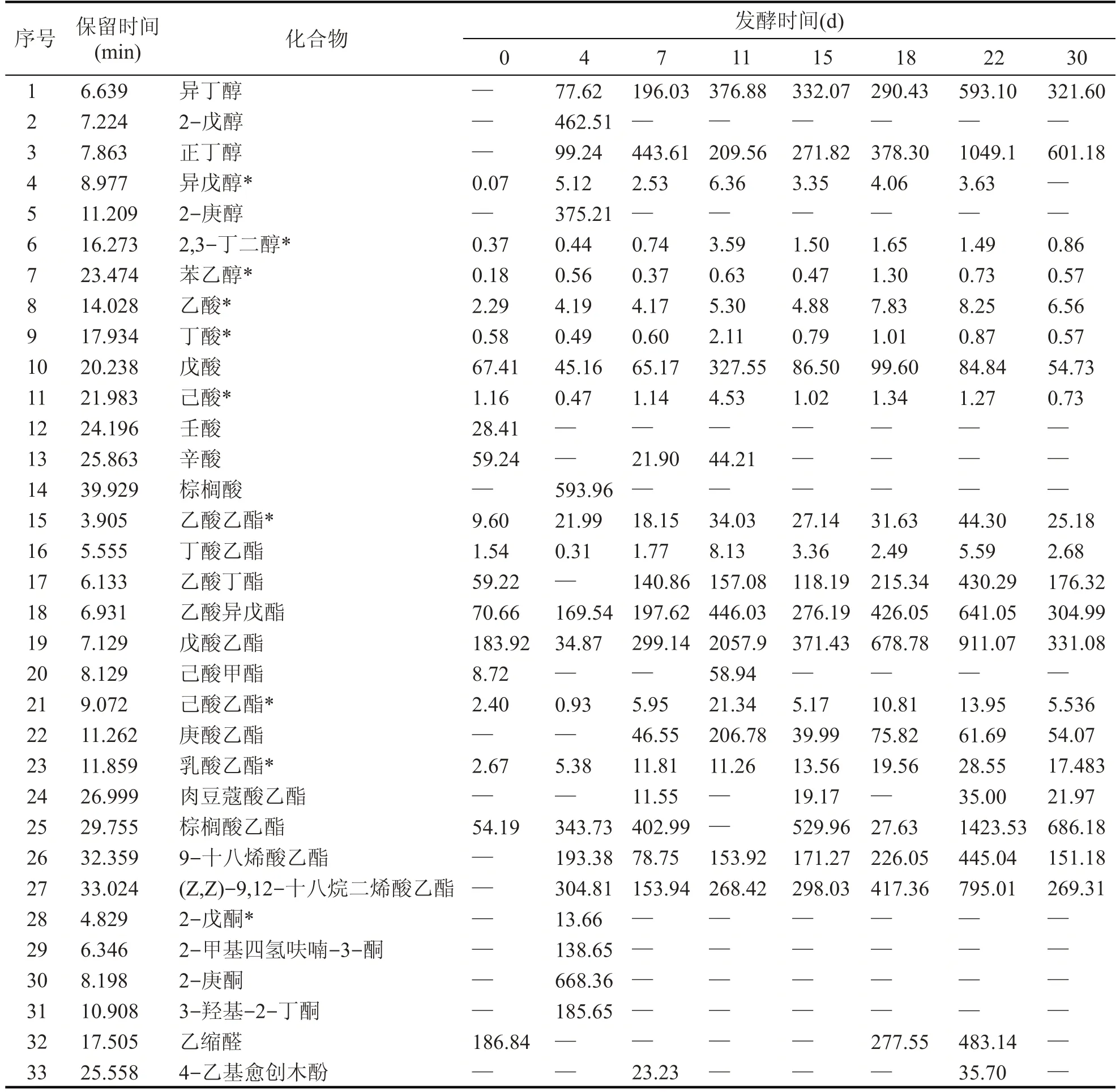

表1 不同發酵時間酒醅的揮發性成分及含量 (μg/kg)

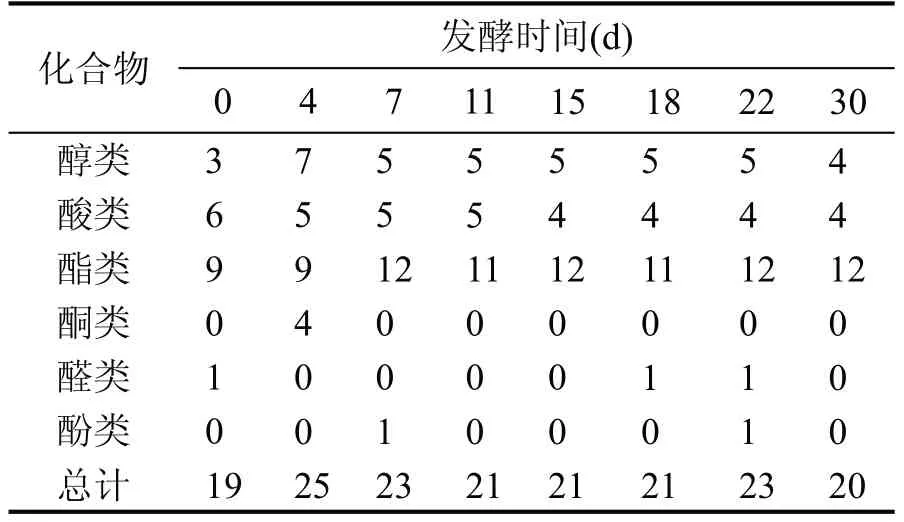

由表2 可知,0 d 的酒醅中共檢測出19 種揮發性風味物質,主要是酯類與酸類;發酵至4 d 時總計檢出25 種化合物,醇類物質種類增加,檢測出4 種酮類化合物;發酵至7 d 時,酯類物質增加至12 種,檢測出1 種酚類物質,此時檢測出23 種化合物;發酵至22 d 時,檢測出23 種化合物,其中主要是酯類、醇類和酸類化合物;發酵至30 d 時,共檢測出20種化合物。在整個發酵周期內,酒醅中均檢測出了醇類、酸類和酯類化合物,由此可見這三類化合物對鳳香型白酒的獨特風味具有重要影響。

表2 不同發酵時間酒醅的揮發性化合物數量統計(種)

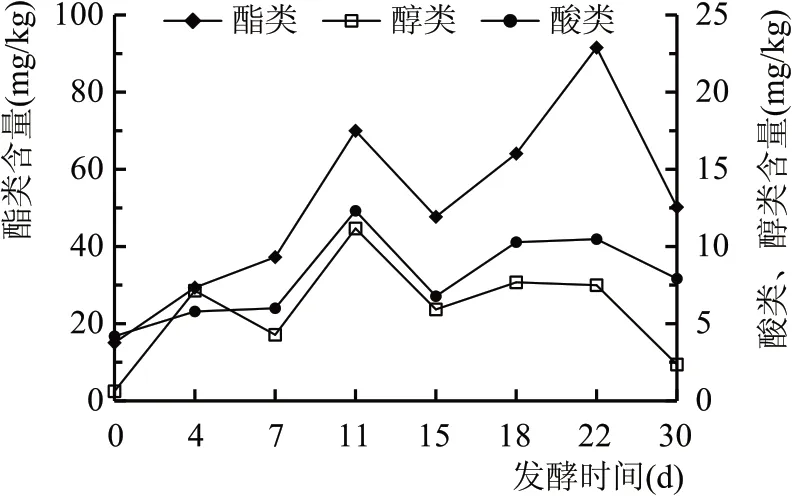

2.2 不同發酵時間酒醅中各類風味物質變化規律(圖1)

圖1 酒醅發酵過程中各類揮發性風味物質含量變化

醇類化合物是白酒香氣成分中重要的一類物質,其突出的特點是沸點低、易揮發,起到“助香”作用[17],少量的高級醇可以襯托酯香,使酒體醇甜、香氣更豐滿[18]。由圖1 可以看出,醇類物質在發酵過程中波動變化,由發酵開始的0.62 mg/kg 增加至結束時的2.35 mg/kg,增加了近3 倍。異戊醇、2,3-丁二醇、苯乙醇在酒醅發酵過程中含量較高,占醇類物質總量的87.0 %,其中又以異戊醇含量最多,具有白蘭地香氣和辛辣味[19]。

酸類化合物是白酒中重要的呈味物質,具有協調口感、平衡酒味的作用,可以使酒的香氣更加柔和飽滿[8]。由圖1 可知,酸類物質在發酵第0~11 d增加至最大值12.31 mg/kg,之后有所下降后趨于平穩。乙酸、己酸、丁酸在酒醅發酵過程中含量最多,占酸類物質總量的97.5 %,它們在發酵前期增加,中后期下降,可能是由于酸類物質和乙醇發生酯化反應,生成了相應的酯類風味物質。

酯類化合物是白酒中含量最多的一類風味成分,賦予白酒果香和花香[20],是西鳳酒酒醅檢測出的種類最多的風味物質,包括乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯、戊酸乙酯、丁酸乙酯、棕櫚酸乙酯等。酯類物質在發酵過程中不斷積累,在發酵22 d 時達到峰值,從發酵開始時的15.05 mg/kg 增大至發酵結束時的50.20 mg/kg,增加了35.15 mg/kg,是發酵開始的3.3 倍。乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯在酒醅發酵過程中含量最多,占酯類物質的95.9 %,具有水果香,是鳳香型白酒中重要的呈香呈味物質。綜合來看,醇類、酸類、酯類化合物含量的變化情況相似,均是在0~11 d 期間增加,15 d 時下降后又緩慢上升,在30 d 時下降。在西鳳酒酒醅發酵過程中,酯類物質含量最高,其次是酸類、醇類物質,酮類、醛類、酚類物質的種類和含量均較低,以上風味物質的種類與含量,形成了西鳳酒醇香秀雅、甘潤挺爽、諸味協調的典型風格。

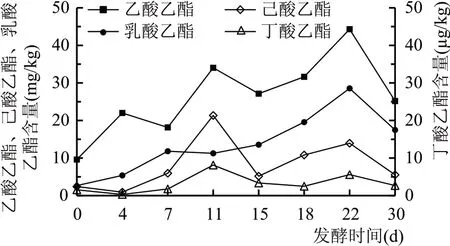

2.3 不同發酵時間酒醅中四大酯變化規律(圖2)

圖2 酒醅發酵過程中四大酯含量變化

隨著發酵的進行四大酯變化規律如圖2。由圖2 可知,乙酸乙酯含量最高,帶有果香和酒香,在發酵過程中波動上升,從發酵開始時的9.6 mg/kg 增加至發酵結束時的25.18 mg/kg,增加了1.6倍,在發酵22 d 時達到最大值44.3 mg/kg。乳酸乙酯在發酵0~22 d 期間其含量一直增加,在22 d 時達到最大值28.55 mg/kg,此后略有下降,這是因為隨著發酵的進行,乳酸菌成為主要優勢菌,酒醅中積累了大量的乳酸和乙醇,使乳酸乙酯大量而快速生成。己酸乙酯在發酵過程中先上升后大幅下降,然后緩慢上升,在30 d時略有下降,從發酵開始時的2.4 mg/kg增加至發酵結束時的5.54 mg/kg,在發酵11 d 時達到最大值21.34 mg/kg。丁酸乙酯含量較低,變化趨勢與己酸乙酯相似,其含量從發酵0 d 時的1.54 μg/kg增加至發酵30 d時的2.68 μg/kg。

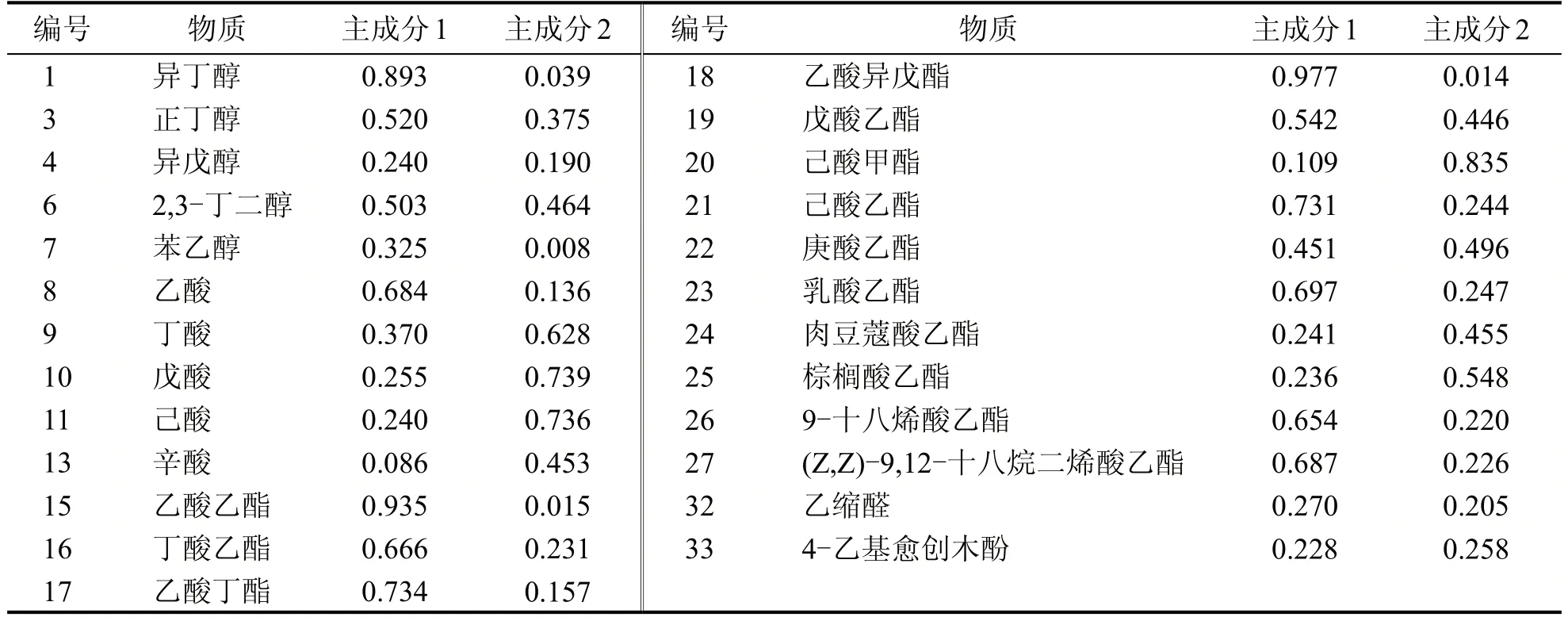

2.4 不同發酵時間酒醅中揮發性風味物質主成分分析(表3)

表3 主成分特征值及其貢獻率

由表3 可以看出,利用主成分分析法共提取了2 個主成分,其中第1 主成分(PC1)的特征值大于1,方差貢獻率為49.1 %;第2 主成分(PC2)的特征值大于1,方差貢獻率為33.5%,累計方差貢獻率達到82.5%(>80%),表明這2 個主因子能代表8 個酒醅樣品中33 種揮發性風味物質82.5 %的信息,因此可以選擇這2個主因子進行分析。

在主成分分析中,載荷因子可以反映不同發酵時間酒醅中揮發性風味物質的差異,絕對值越大表明該變量的影響越大。由表4 可知,第1 主成分(PC1)相比于第2 主成分(PC2)在異丁醇、正丁醇、異戊醇、2,3-丁二醇、苯乙醇、乙酸、乙酸乙酯、丁酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸異戊酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯、9-十八烯酸乙酯、(Z,Z)-9,12-十八烷二烯酸乙酯、乙縮醛上有較高的載荷系數,說明主成分1(PC1)與這些變量有很高的相關性;第2主成分(PC2)在丁酸、戊酸、己酸、辛酸、己酸甲酯、庚酸乙酯、肉豆蔻酸乙酯、棕櫚酸乙酯、4-乙基愈創木酚上載荷值較大,即這些物質對主成分2 體現的風味信息起主要作用。

表4 揮發性風味物質成分載荷矩陣

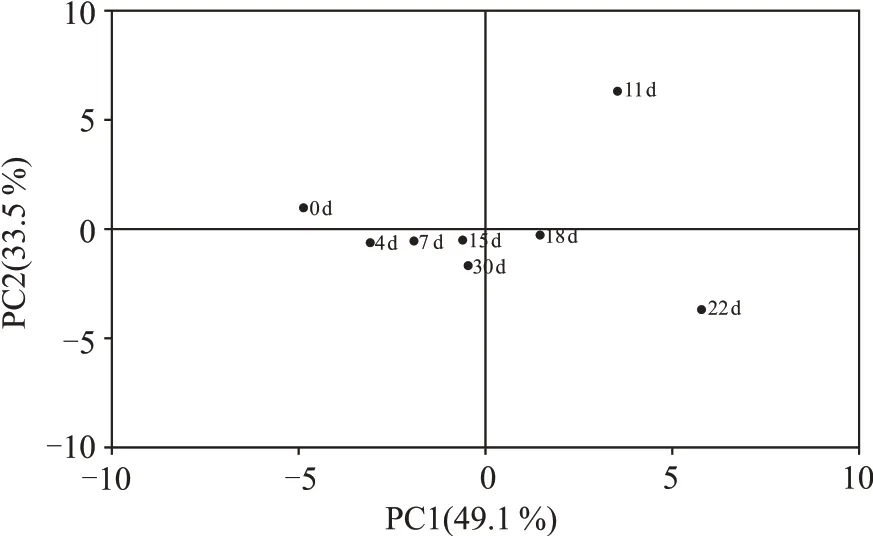

以主成分1(PC1)為橫坐標,主成分2(PC2)為縱坐標,對不同發酵時間酒醅中揮發性風味物質進行分析,結果見圖3 和圖4。圖3 為8 個酒醅樣品在主成分1 和主成分2 上的得分分布,圖4 為酒醅中揮發性風味物質在主成分1和主成分2上的分布。

圖3 酒醅樣品主成分分析

圖4 揮發性風味物質主成分分析

由圖3 可知,0 d、4 d、7 d、15 d、30 d、18 d 酒醅樣品整體較為集中,除0 d 外均在x 軸下方,y 軸附近,表明這幾個時間點的酒醅中揮發性風味物質較為相似;0 d 樣品在第2 象限,位于x 軸上方,離x 軸較近;11 d、22 d 樣品分別位于第1、第4 象限,與其他樣品距離較遠,完全分開,說明這兩個時間點的酒醅中揮發性風味物質成分最為不同。

結合圖3 和圖4 可知,0 d 酒醅樣品落在第2 象限,以辛酸為特征風味物質,具有水果香;11 d 酒醅樣品位于第1 象限,與己酸甲酯、己酸、戊酸、丁酸、

庚酸乙酯、2,3-丁二醇、戊酸乙酯、異戊醇、丁酸乙酯、己酸乙酯相對應;18 d、22 d 樣品位于第4 象限,結合表1 可知,18 d 樣品以苯乙醇為特征物質,22 d樣品主要與乙縮醛、4-乙基愈創木酚、肉豆蔻酸乙酯、棕櫚酸乙酯、正丁醇、乙酸乙酯、乙酸異戊酯、異丁醇、乙酸、乙酸丁酯、乳酸乙酯、9-十八烯酸乙酯、(Z,Z)-9,12-十八烷二烯酸乙酯相對應。由表1 可知,4 d、7 d、15 d、30 d 酒醅樣品中雖沒有特征物質,但也含有豐富的揮發性風味物質。

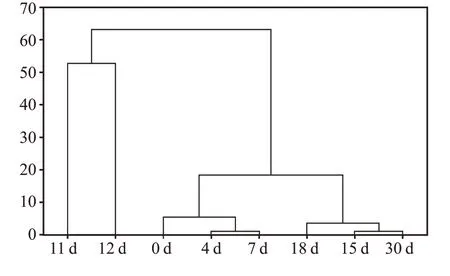

2.5 不同發酵時間酒醅中揮發性風味物質聚類分析(圖5)

圖5 酒醅樣品聚類分析

依據酒醅發酵過程中揮發性風味物質組成,進行系統聚類分析,結果見圖5。8 個樣品被分為4類,0 d、4 d、7 d 分為一類,18 d、15 d、30 d 分為一類,11 d 和22 d 分別為一類,表明各分類下的酒醅中風味物質組成相關性高。依據分析結果,發酵大體可分為兩類,發酵前期0~10 d、發酵中后期11~30 d。

3 結論與展望

利用HS-SPME-GC-MS 法測定西鳳酒酒醅發酵過程中揮發性風味物質成分,共檢測到33 種揮發性風味物質,其中醇類7 種(除乙醇)、酸類7 種、酯類13種、酮類4種、醛類1種、酚類1種,酯類物質含量最高,其次是酸類、醇類物質。異戊醇、2,3-丁二醇、苯乙醇占醇類物質總量的87.0 %,乙酸、己酸、丁酸占酸類物質總量的97.5%,乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯占酯類物質的95.9 %,乙酸乙酯含量最高,從發酵開始時的9.6 mg/kg 增加至發酵結束時的25.18 mg/kg,增加了1.6倍。

對揮發性風味物質進行主成分分析,選擇前2個主成分,累計方差貢獻率達82.5 %。結果表明,0 d、4 d、7 d、15 d、18 d、30 d 酒醅樣品整體較為集中,11 d和22 d的酒醅樣品最為不同,分別包含了10種、13 種特征風味物質。依據聚類分析結果,將發酵分為兩類,發酵前期0~10 d、發酵中后期11~30 d。但此研究僅選取了西鳳酒一個生產周期內6個生產階段的其中1 個階段的酒醅樣品進行分析,還需對西鳳酒每個生產階段的酒醅中風味物質進行探究,才可挖掘出西鳳酒酒醅中特色風味物質,為探究西鳳酒的發酵機理提供依據。