糖尿病足潰瘍患者病原菌分布及多重耐藥菌感染的危險因素分析

張少宜,彭俊云,何蓮珠,張麗興,梁偉瓊

(廣東省肇慶市高要區人民醫院檢驗科 廣東 肇慶 526040)

糖尿病足潰瘍發病率不斷增加,為糖尿病患者十分嚴重的并發癥,糖尿病足潰瘍具有較多的病原菌,尤其是多重耐藥菌所占比較高[1],對于該類患者來說,防大于治,因此,通過分析糖尿病足潰瘍病原菌,探討多重耐藥菌感染的危險因素進行分析,見下文。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取我院中西結合內分泌科在2017 年1 月—2020 年12 月收治的糖尿病足患者354 例分泌物標本,男211 例,女143例,年齡在40~81歲,平均年齡(60.21±1.27)歲。納入標準:經過臨床確診為糖尿病[2]。排除標準:嚴重心腦血管疾病患者。

1.2 方法

標本采集和鑒定:在患者入院后標本采集,采集患者標本前,對于患者周圍皮膚采用碘伏進行消毒,對于患者潰瘍灶使用無菌0.9%氯化鈉溶液沖洗,使用滅菌棉拭子取患者創面深部組織,在患者潰瘍基底部進行取材,放置在無菌試管中,在1 h 內送檢。采用珠海迪爾DL-96 Ⅱ半自動微生物分析儀進行鑒定與藥敏試驗,配合使用K-B 藥敏紙片擴散法,藥敏紙片采用Oxoid Limited/奧克歐德有限公司生產的K-B 法藥敏紙片[3]。

1.3 觀察指標

分析感染病原菌分布、單因素、多因素。

1.4 統計學方法

2.結果

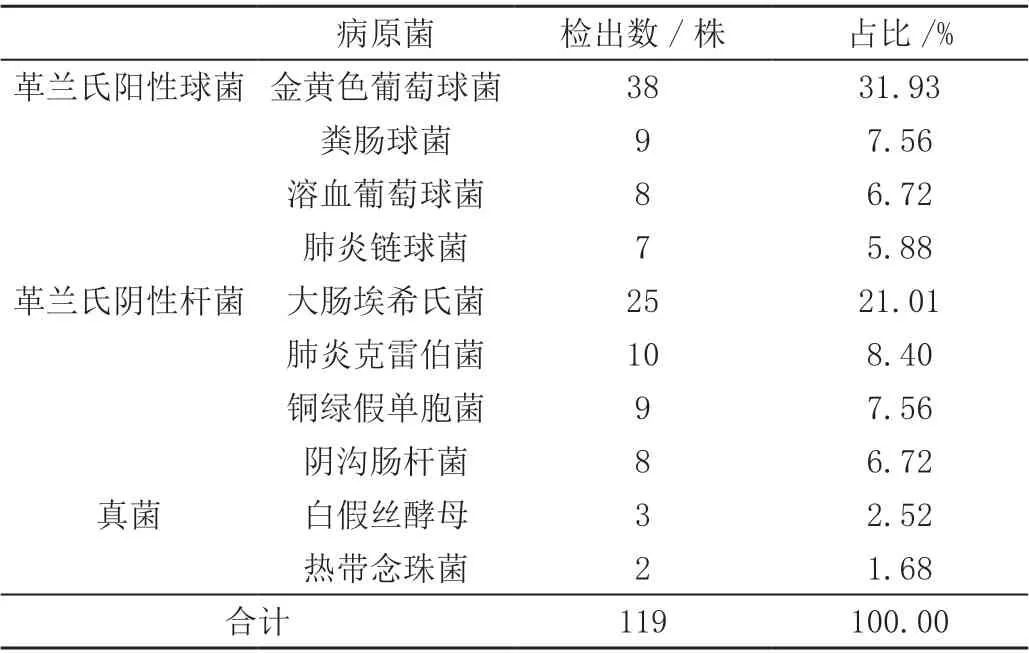

2.1 對比感染病原菌分布

354 例患者采集標本均合格,培養出病原菌119 株,其中G+62 株,G-52 株,真菌5 株。不同病原菌所占比,見表1。

表1 糖尿病足潰瘍處常見病原菌分布情況構成比

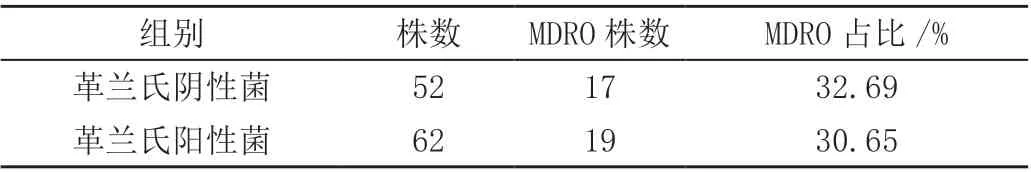

2.2 MDRO 檢出率分析

革蘭氏陰性菌MDRO 檢出率16.83%和革蘭氏陽性菌MDRO 檢出率相比,差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 MDRO 菌所占比例

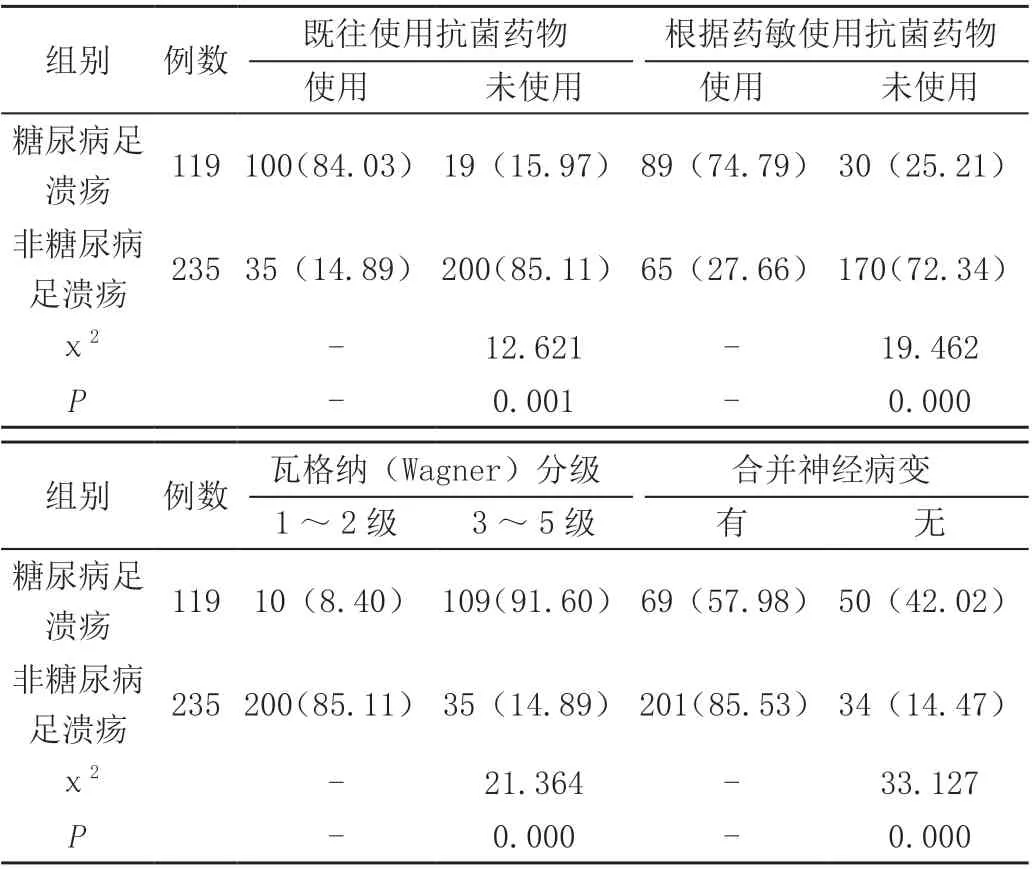

2.3 危險因素單因素分析

糖尿病足潰瘍患者既往使用抗菌藥物、根據藥敏使用抗菌藥物、瓦格納(Wagner)分級、合并神經病變和非糖尿病足潰瘍各項指標相比差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 單因素分析

2.4 危險因素多因素分析

采用多因素分析后,危險因素為患者根據藥敏使用抗菌藥物、患者既往使用抗菌藥物、患者Wagner 3~5級,見表4。

3.討論

據相關研究顯示,糖尿病足潰瘍是一種常見并發癥類型,由于本身基礎疾病的原因,感染情況十分復雜,難以有效控制,臨床上一般給予其廣譜抗菌藥物控制感染情況[4]。在不同治療階段,對某一種抗菌藥物的敏感性也會發生一定改變,因此需多次進行藥物敏感試驗和創面的細菌培養,同時需及時進行病原菌以及藥物敏感性檢測,需合理應用抗菌藥物,以免出現藥物濫用情況[5]。

由于患者因同一部位的潰瘍導致多次入院治療,而在住院過程中,感染風險明顯增加。臨床研究表示,不僅需對其合理使用抗菌藥物外,無菌操作,手衛生等各項環節需進行嚴格把關[6]。神經缺血性傷口并非普通傷口,神經缺血性傷口一般以血管循環障礙和神經病變作為臨床表現,潰瘍部位導致血液灌流受阻,導致抗菌藥物難以達到病變部位,隨著抗菌作用隨之減弱,潰瘍局部長期低濃度,抗菌藥物更容易導致細菌耐藥情況的發生。此外,神經缺血性傷口常存在白細胞吞噬功能降低,以及炎性因子和細胞因子非正常表達,易導致傷口愈合的難度增加,使患者反復進行治療,導致重復感染的概率增加,隨之而來的是更高強度的抗菌藥物的使用[7-8]。糖尿病足潰瘍的預后和感染程度和感染是否得到控制存在密切關聯性。對于1 級和2 級糖尿病足和單一細菌感染后,其預后較好,對于3 級以上,特別對于4 ~5 級糖尿病合并混合細菌感染,從而使患者治療時間延長,并且加大抗菌藥物的使用劑量和療程、反復清創,且加之消耗性創面降低患者抵抗力,增加感染風險。

綜上所述,對于該類患者需要依據藥敏結果采用抗生素,能減少細菌耐藥。