《美麗中國》解說詞的多模態翻譯及國家形象建構研究

武建國 李玓橋 張宏珊

(華南理工大學 外國語學院, 廣東 廣州 510641)

1.0 引言

近年來,國家形象建構倍受關注,以“他塑”為主的中國形象與真實的中國日益偏離,因此,呈現一個真實而全面的中國形象迫在眉睫。在致力于國家形象建構的翻譯中,尤其要注意宣傳材料的準確性,借鑒外國有效經驗的同時,抵制錯誤的說法和成見。與此同時,傳統的通過語言表達意義的做法已逐漸被多種媒介共存的復合話語取代,多模態化體現社會實踐的常態,已成為當今社會文化系統的固有特征(李戰子、陸丹云,2012:2)。紀錄片可以通過語言、聽覺和視覺相結合的方式建構和傳播國家形象,因此受到世界各國的高度重視。在這一大趨勢下,大量研究聚集于大眾傳媒與國家形象建構,然而,大多數學者僅僅局限于語言,忽略了影視話語的多模態因素。相關研究數量不足、范圍有限、視角單一、濫用概念,系統性的研究策略尚未形成,急需加強理論建設,拓寬實證領域,促進相應語料庫的建設(陳曦等,2020:80)。鑒于此,本文以《美麗中國》為例,對多模態翻譯與國家形象建構進行研究,試圖總結出一套行之有效的翻譯策略,以便更好地為國家形象建構服務。

2.0 理論背景

法國符號學家Barthes(1964)通過探討圖像與語言的互動意義,首次提出研究多模態的必要性,引發了多模態語法的一系列研究。隨著非語言符號,如圖像、手勢、動作、顏色和聲音逐漸成為表達信息的重要手段,意義建構不再僅僅依賴于語言,人們逐漸認識到多模態的重要性,并將其視為一個獨立的學術領域(Munday,2004)。

馮德正(2017)指出,自上世紀90年代Kress和van Leeuwen(1996)以及Forceville(1996)將系統功能理論和概念隱喻理論應用于圖像分析以來,多模態研究的對象已經涉及到幾乎所有的符號形式。他強調,開展涉及社會批判話語的多模態研究,如中國國家形象與社會主義價值觀的多模態建構、新媒體教學(如問答教學、微學習)等,是十分有價值的(馮德正,2017:5)。

近年來,一些學者就多模態翻譯對國家形象建構的影響展開了研究。如王敏和羅選民(2017)以《山海經》為例,揭示了文化預設和中國神話在語內和語際語境中的多模態互文重構,并認為通過結合語際翻譯、語內互文改寫和半語際翻譯,可以促進中國文化的傳播和中國形象的建構。蘭杰等(2017)探索了新疆宣傳材料形式和內容的多模態建構,以及對外傳播過程中多模態翻譯策略的運用。蔣夢瑩和孫會軍(2018)則結合符際翻譯和文化翻譯的相關理論,分析了各類藝術形式之間的互文關系以及在翻譯過程中媒體元素和社會文化背景的轉變和影響,以便更好地傳播中國文化。郝會肖和任佳佳(2019)認為多模態翻譯有助于擴大中國少數民族文學的影響,增加插圖可以增強讀者對語篇內容的理解,減少民族文化和古典文化在翻譯中的流失,而最大限度地保留韻律特征可以提高讀者對原文的接受度,便于跨文化交流和傳播。龍曉翔(2019)提出應從單純的“語際翻譯”轉向多模態的“符際翻譯”,建構多元化的交際模式,拓寬外國觀眾了解中國文化的渠道,從而提高中國文化的軟實力。趙玉倩(2020)結合多模態翻譯與批評隱喻分析,從外交隱喻的敘事邏輯窺探背后的意識形態關系,認為多模態外交隱喻作為一種視覺修辭符號和符際翻譯手段更有利于外交理念的傳播以及國家形象和國際話語權的建構。這一系列的國內研究表明,多模態翻譯強調多模態交互,不同模態的結合可以加強文化的多樣性,促進知識和文化的傳播。然而,目前的研究僅局限于宏觀層面,尚未探討如何直接通過多模態翻譯來更好地塑造國家形象。

與國內研究相比,國外將多模態翻譯概念應用于國家形象建構的學者較少,目前的研究多涉及到漫畫、廣告等多模態語篇的翻譯。Gasca和Gubern(1988)認為漫畫中存在多種視覺編碼,如氣球代表對話和想法,速度線代表行動,擬聲詞代表感覺和聲音,象形文字代表概念或情感。這往往與國家形象有關,因此經常需要譯者和出版商審查漫畫的政治取向。Brems(2013)展示了法語和荷蘭語之間的語碼轉換和文化參照,揭示了經濟和政治文化因素會導致漫畫語篇統一化,以建構國際形象。Martikainen和Sakki(2021)依據多模態話語理論探討了在新冠肺炎大流行期間如何通過新聞報道協調群體間關系,提升國民的國家認同感。可以看出,多模態話語深受國家意識形態影響,并在一定程度上反映了國家的政治經濟訴求。因此,翻譯必須符合目標受眾的文化價值觀,在進行多模態翻譯時,要改變或刪除有損國家形象的內容,消除負面影響,維護國家形象。

大眾傳媒可以建構現實世界及其意義,影響公眾的判斷和評價。但由于意識形態等的不同,國內形象和國際形象可能會有較大偏差,因此,翻譯在國家形象建構中起著非常重要的作用。然而,多模態話語分析一直沒有受到足夠的重視,僅僅到了現代語言學研究中,人們才開始從非語言特征和伴隨語言特征的角度進行研究,但也只是將其看作一種語言的輔助表達系統,忽略了內在的意義表達(張德祿,2009)。直到現在,多模態話語分析在語言學領域中的地位仍然受到質疑,對其理論和方法的認識存在誤區(馮德正, 2017)。在多模態翻譯方面,學者們主要集中在靜態多模態語篇的定性研究,如漫畫、廣告等,鮮少討論不同形式之間的多模態關系;有關國家形象建構的研究大多從單一學科出發,將多模態翻譯與之結合的并不多,大多數學者從宏觀層面提出了涉及翻譯的國家形象建構路徑和原則,研究結果不太客觀,翻譯策略不夠具體。

為了彌補以上不足,本文集中分析了《美麗中國》原文語篇中的多模態關系,剖析了BBC如何利用這些多模態關系塑造國家形象,同時研究了CCTV應對“他塑”形象所采用的多模態翻譯策略,試圖探討譯者如何直接通過多模態翻譯塑造國家形象。

3.0 分析模式

Pastra(2008)從多媒體話語的角度建立了一個具體的框架(COSMOROE),將不同模態表達的信息在意義形成過程中聯系起來,以研究圖像、語言和肢體動作間的語義相互關系。本文利用COSMOROE研究原文語篇中的多模態交互關系,揭示多模態關系的復雜組織、多種交際可能性以及翻譯面臨的潛在挑戰,實現源語與目的語的解釋性相似。

Delabastita(1990)認為視聽語篇可以通過與聽覺和視覺形式相關的符號來傳達意義,包括語言符號和非語言符號,并在古典修辭學的基礎上,提出了符號跨碼轉換的三種類型:adiecti(添加)、detracti(刪除)和substitutio(替代),因此本文將其進一步細分為增譯、縮譯、省略和編譯,以探討《美麗中國》中應用的翻譯策略,從而助力國家形象建構。

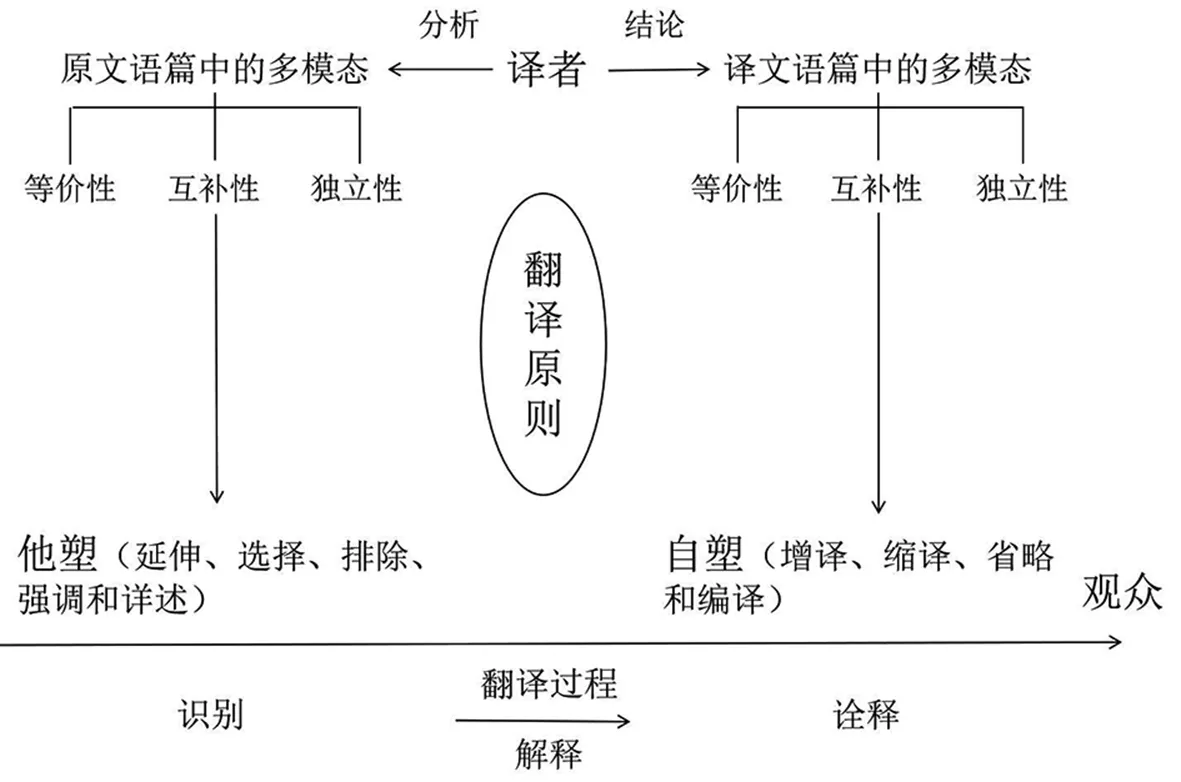

本文在有機結合以上兩大理論的基礎上,提出了一個適合于本研究的分析模式(見圖1)。

圖1 國家紀錄片的多模態翻譯策略分析模式

基于此,在翻譯紀錄片時,譯者應首先識別原文語篇中的多模態關系,總結作者通過何種方式塑造了何種國家形象,判斷潛在的翻譯挑戰,接著重新審視這些多模態關系在譯文語篇中的表達,在遵循一定翻譯原則的基礎上,調整或保留這些模態之間的關系,選擇具體的翻譯策略進行解釋,以形成最佳關聯,增加觀眾移情,詮釋一個更加現實生動的國家形象,達到自塑目的。這個過程可以概括為識別、解釋和詮釋。下文將采用此模式進行詳細分析。

4.0 BBC原文語篇的多模態分析

4.1 原文語篇中的多模態關系

鑒于原文與譯文語篇的多模態關系類型基本相似,本文就以原文語篇為例,詳細探討其圖像、聲音和文字間的多模態關系,等價性、互補性和獨立性。

等價性是指不同模態傳達的信息在語義上是對等的,都指向相同實體,為所交流的信息增加相似的維度,或作為進一步表達同一事物的手段(Pastra,2008)。等價性包括同一平行、同類平行、轉喻平行和隱喻平行。前兩種屬于形式對等,后兩種則屬于比喻對等。

同一平行是指各個模態都指向一個實體,涉及視覺和語言模態間的精確匹配;而同類平行則是指一個模態指向一類實體,而另一個模態就其中一個或多個組成部分進行解釋。例如,《美麗中國》中既有圖片特寫和字幕描述都指向同一獨立實體,也有圖片只是字幕表達的概念中的一個實例。

轉喻用于同一類別的指稱物,兩者具有相同的聯想順序,但性質不發生改變。例如:

(1)

例(1)選自第一集“錦繡華南”,圖為長城,但字幕卻是“中國”,這是典型的轉喻。長城,原先為防御外來侵略的軍事工程,體現了我們祖先的勤勞與進取,凝結著中華民族幾千年的智慧與力量,被視為中華民族的象征。雖然視覺和語言模態并沒有指向同一實體,但對受眾來說,所展示的和所說內容之間的語義對等是顯而易見的。

而隱喻涉及不同類的指稱物,兩者具有一定的相似性,但發生了質的改變。請看下例:

(2)

例(2)選自第一集“錦繡華南”,圖為鸕鶿,字幕卻是“奴隸”。BBC之所以將鸕鶿比作奴隸,是因為二者雖屬不同的領域,但在語義上是相同的,都被迫不停地為人類工作,隱射了其對中國這一做法的看法和評價。

第二種關系是互補性,是指一種模態可以為另一種模態提供補充信息。互補性有四種類型,即外指、施物/客體關系、同位關系和附加關系。

外指是指引入另一個模態來解釋原先的模態,并展示原先的模態(如語言)和提供參考的另一模態(如圖像)之間的關系。例如:

(3)

例(3)選自第一集“錦繡華南”。白鷺,原先作為好運的象征,深受當地村民的喜愛。但在村長生病后,村民將責任歸咎于它們并開始捕殺,因此政府不得不出面干預以保護白鷺,字幕沒有明確說明,僅用“them”指代,而圖像(即白鷺的特寫)及時提供了相應信息,為受眾理解語篇提供了參考。

施物/客體關系是指一種模態揭示了另一種模態所表達的行為、事件、狀態的主語或賓語。在多媒體語篇中,當字幕中缺少明確指示時,圖像便填補了這一重要角色。請看下例:

(4)

例(4)選自第一集“錦繡華南”,圖為上海一座佛寺里的斑龜,據說是世界上最古老的動物,但由于人類捕食而瀕臨滅絕;所配字幕為“現在消失得很快”,僅強調“消失”這一事實但并沒有明確提及動作的主語“誰”。圖像暗示了這一信息,很好地彌補了語篇的缺失信息。

同位關系是指通過提供額外的信息,如特定的定義或標識,來識別或描述某物;而附加關系則是通過增加狀語成分對另一媒介所承載的信息進行補充。兩者容易理解且使用較少,限于篇幅,不再贅述。

獨立性意味著每個模態都有其各自的信息,但所有信息都與主題一致(或出人意料地不一致)。它們每一個都可以獨立存在,但組合在一起就可以得到更豐富的信息。獨立性包括矛盾、共生和元信息。

矛盾是語義對等的對立面,即一種模態與另一種模態相對立,或語義上不兼容。例如:

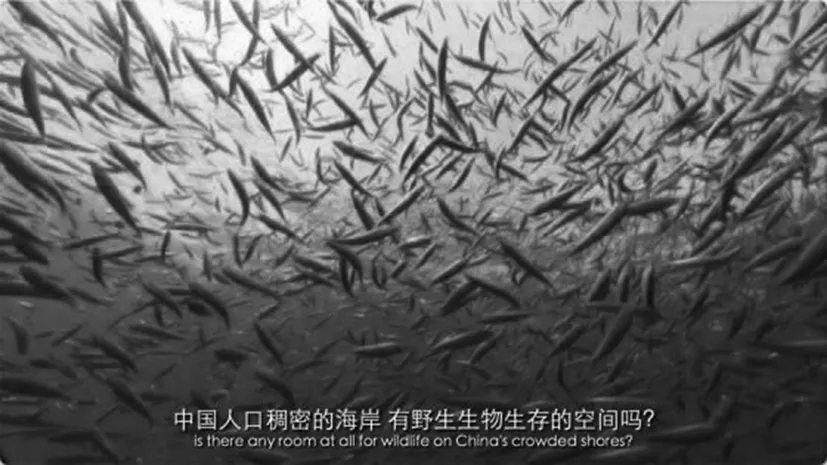

(5)

例(5)選自第六集“潮涌海岸”,是矛盾的典例。圖為魚群在大海中暢游,天鵝與船只互不干擾,但字幕卻只字未提,反而增加了質問“有野生動物生存的空間嗎?”和武斷結論“難得一見”,與圖片形成了鮮明的對比,使語言與視覺模態發生語義沖突。

共生是指一種模態給予某種信息,另一種則呈現與主題相關的內容,但不以任何方式提及或補充該信息。共生與互補性中的附加關系較為相似,且多為細節,此處不再舉例詳述。

4.2 BBC凸顯的中國負面形象

基于上述分析,下文將進一步研究BBC如何利用這些關系塑造特定的中國形象。根據Tankard(2001),框架是新聞內容的中心思想,它通過選擇、排除、強調、詳述以暗示利害關系來創造語境,發揮作用。新聞和紀錄片都是再現客觀事實的多模態語篇,因此新聞框架理論也可以應用于紀錄片。但是考慮到紀錄片和新聞的不同,本節增加了延伸這一策略。

延伸指的是通過調整模態之間的關系,添加新的元素使意義倍增。媒體經常利用隱喻傳遞暗含意識形態的觀點和態度,從而建構作者想要描繪的特定的中國形象(汪徽、辛斌,2019),例(2)便是如此。圖片描述的是老漁民在利用鸕鶿捕魚的時候,用繩子在其脖子上松松地綁一個活結,以防止鸕鶿吃掉他們可能抓到的魚。然而BBC未提及相關事實,直接將鸕鶿比作漁民的奴隸,營造其被迫為漁民工作、飽受禁錮、壓抑天性的悲慘境遇,讓觀眾先入為主地對中國產生刻板印象。BBC結合視覺和語言多模態,通過隱喻表達對中國的指責,認為中國人為一己私利無情地利用動物,壓抑動物的本性,從而塑造了中國的負面形象。

在進行新聞報道時,媒體往往會根據其政治立場、編輯方針以及利益關系對相關事實進行選擇處理,通過“框現”部分事實、“選擇”部分事實以及主觀“重組”這些社會現實,賦予新聞語篇特定意義,從而對受眾產生特定的影響(張克旭等,1999)。在《美麗中國》中,BBC有意選擇有爭議的內容,引起廣泛討論,影響觀眾對中國的認知,塑造中國的負面形象。

例(6)①選自第五集“沃土中原”,圖為蛇的尸骨,而字幕卻是“增強體力與養顏美容”。BBC有意選擇這些內容,形成視覺和語言的鮮明對比,凸顯中國人為了口腹與容顏之欲殺害動物的殘忍和自私,建構了中國“口不擇食”“肆意殺害動物”“人類至上”的負面形象。媒體選擇和報道故事的方式很大程度上受到媒體內部固有的階級偏見的影響。當新聞報道者違背公平公正原則,有意傾向其中一方時,經過選擇的報道內容可能會導致或加深某種偏見。

排除是指淡化或完全忽略某些信息,只保留符合自己利益的部分,并暗示其具有新聞價值;與此同時,框架通過“強調”某些內容,使其對受眾來說更明顯、更有意義或更難忘,大大增加了其快速發現信息并存儲在記憶中的可能性。因此媒體經常強調某些新聞報道,提高其在公眾心目中的重要性(Entman, 1993)。這兩種策略在例(5)中顯而易見。圖片均是動物在海中正常生活,但字幕卻一再強調“人口稠密的海岸”,有意渲染動物在中國生活的困難重重。BBC根據自己的主觀印象來建構中國的國家形象,有意忽略了中國人與動物和諧相處的現實,只字不提中國近年來對保護生物多樣性的重視和所做的努力,對中國的偏見表露無遺。據統計,“人口稠密”一詞在原文中出現了16次,但在譯文中卻很難找到。同時,疑問句的使用看似發人深省,實則暗示改變動物的悲慘現狀刻不容緩。BBC多次舉例強調是為了表明中國人口眾多,與動物在某種程度上處于競爭敵對狀態,不僅無法為動物提供足夠的資源和空間,還不斷侵占珍貴資源,破壞自然環境,暗示“中國人與環境的關系似乎失衡了”,潛意識地塑造“空間擁擠”“人與自然無法和諧相處”的中國形象。

De Vreese(2005)認為,框架作為中心思想或主要故事情節,可以夸大本身具有爭議的內容或扭曲問題的本質。因此,在《美麗中國》中,原文語篇中的文字闡述表明了BBC內部固有的階級偏見。

例(7)選自第一集“錦繡華南”,圖為漁民捕獲的魚、蝦和一些蜻蜓幼蟲,字幕為“我們吃任何有腳的東西,除了桌子以外”。一方面,BBC特意放大了圖片,魚蝦堆積如山,看起來不那么討人喜歡;另一方面,利用文字對圖片內容加以引申并詳細闡述,明確地指出這些都是中國人眼中的美食。“腥臭的魚蝦”與“美食”形成鮮明的對比,反映了BBC十分反感這類做法的潛在態度。BBC還給出了許多中國人吃動物(海龜、鴿子、蛇等等)的例子,紀錄片中每出現一種動物,很大可能都會配有“吃”這種字幕,似乎這些動物存在的唯一價值就是滿足人類的口腹之欲,借此BBC塑造了中國“口不擇食導致動物滅絕,不尊重自然”的國家形象。

本節主要探討了原文語篇中的多模態關系與塑造國家形象之間的關聯。該紀錄片主要體現了三種多模態關系:等價性、互補性和獨立性。而BBC通過延伸、選擇、排除、強調、詳述等方式,帶有偏見性地截取某個片段并有意放大,建構了“口不擇食”“動物瀕臨滅絕”“人滿為患”“人與動物無法和諧相處”的中國形象。由于中西方在社會制度、價值觀、意識形態、國家利益等方面存在巨大的差異,以“他塑”為主的國家形象只會在被否定和扭曲的道路上越走越遠。

5.0 改變“他塑”形象的多模態翻譯策略

本節以Delabastita(1990)的符際轉換模型為基礎,總結了中央電視臺(CCTV)如何采用多模態翻譯策略糾正《美麗中國》原文語篇中的“他塑”形象。

Delabastita(1990)認為增譯意味著引入新的圖像、聲音、對話或口頭評論。《美麗中國》在翻譯中也大量采用隱喻的修辭手法,體現了中國天人合一、人與動物和平共處的價值追求。

例(8)選自第一集“錦繡華南”,主要介紹蝙蝠的習性。圖為蝙蝠揮動翅膀,原文也只是客觀陳述蝙蝠更適合在黑暗環境下生存的事實,但CCTV 將其比作“黑暗中的舞者”,改變了原文的多模態關系。通過隱喻,譯者將人類特有的外貌和習性投射到具有相似特征的動物上,在兩者之間建立了一種聯系,賦予了蝙蝠自然的美感,凸顯出動物與人密切相關,暗示了人與自然的和諧相處。

縮譯是指去除不相關或冗余的信息,凸顯重要信息,使語篇更加簡潔連貫。例如:

(9)

例(9)選自第一集“錦繡華南”,圖為鳥在曠野鳴叫,視覺和聽覺足以傳達意義,因此不必再配有字幕進行解釋。當背景聲音明確,如動物發出的聲音,就可以省略文字解釋,盡量減少對整體多模態效應的干擾,營造身臨其境的氛圍,讓觀眾沉浸其中。

而省略是指完全刪除語篇的某些部分。紀錄片翻譯強調政治正確,注重身份認同感,因此將與事實不符、不合理的內容刪去,以免引起爭議。

例(10)選自第六集“潮涌海岸”,向受眾介紹南海的重要戰略地位。原文語篇的“whole region has become a political hot spot as territorial disputes simmer”在譯文語篇中就被省略,僅翻譯為“未來經濟發展的重要關注點”。眾所周知,南海自古以來就是中國的領土,是中國不可分割的一部分,這一點有充分的歷史和法律依據,不容質疑。中方在這方面的立場是明確的、堅定的、毫不退縮的。南海爭端嚴重損害了中國主權,制約了中國的快速發展,造成中國與周邊國家的沖突,破壞了亞太地區的穩定。并且這種政治爭議也與紀錄片的自然風光類別不符。因此,譯者直接刪掉這一敏感的表述,只強調它在經濟方面的重要性。 此外,CCTV還利用編譯巧妙地處理了某些不可避免的偏見和分歧,化貶為褒,例(7)的譯文處理便是典型。

ST:

It’s being China, nothing edible would be wasted

There is a saying in the far south

“We will eat anything with legs, except a table;

and anything with wings, except a plane”.

TT:

當地的人們都有這樣的習慣

不浪費任何有價值的東西

這部紀錄片多次提到,中國人“除了桌子,什么有腿的都吃;除了飛機,什么有翅膀的都吃”。這句話本是法國作家西蒙德·德·波伏娃記錄在《長征》中與作家艾青的笑談,卻演變成西方對中國人飲食習慣的整體印象,尤其是現如今非法動物貿易屢禁不止更加深了這一偏見,甚至將野生動物瀕臨滅絕全歸咎于中國。針對這一局面,CCTV 將其改寫為“不浪費任何有價值的東西”,不僅減少了歧義,消除了偏見,還樹立了中國人民愛惜糧食、勤儉節約、不愿浪費的正面形象。

為了糾正中國“他塑”的國家形象,譯者利用四種多模態翻譯策略,即增譯、縮譯、省略、編譯,改寫偏見,刪除編造的、不合理的內容,以回應BBC的質問,表現人與自然的和諧關系,使紀錄片更加簡潔連貫,重塑良好的國家形象。

6.0 結語

到目前為止,中國的國家形象在很大程度上仍是“他塑”而非“自塑”,真實的中國與西方主觀印象中的中國存在著強烈的反差。紀錄片作為展現真實中國的有力武器,其翻譯與國家形象的建構密切相關。在這一趨勢下,如何通過大眾傳媒重塑“他塑”的形象,向世界展示一個真實、立體、全面的中國已成為我們外宣工作的重中之重。本文通過剖析《美麗中國》紀錄片在BBC和CCTV不同譯介中的傳播,探討譯者如何運用多模態翻譯策略建構國家形象,希望能為多模態翻譯和國家形象建構的研究提供思路。

注釋:

① 限于篇幅,本文略去例(6)、(7)、(8)和(10)的配圖。