地下水封洞庫在開挖中出現滑塌的地質因素分析處理

李世銀 北京東方新星勘察設計有限公司

1 前言

近年來,我國建設地下水封洞庫節奏逐漸加快,在全國各地已建設了多座地下水封洞庫。隨著國民經濟的繼續提高,未來國內將展開大規模的建設地下水封洞庫,因此研究地下水封洞庫建設過程中的一些重要環節及影響因素意義重大。相比于地面工程,地下工程的施工危險性較大,工程的難度系數較高,工程具有危險性、復雜性、多樣性、綜合性等特征。

地下水封洞庫作為特殊的地下工程,其建設規模大,有著單條洞室跨度大、高直墻的特點。地下水封洞庫施工是地下工程的一個難度較大的項目,在施工過程中極易出現塌方等事故,造成施工機械的損壞,甚至危及施工人員的安全。研究地下水封洞庫施工工程中出現滑塌的地質因素,探究開挖時應當采用的施工措施和支護方式等,是地下水封洞庫施工值得重視的課題。地下水封洞庫是在穩定地下水位以下的巖體中挖掘的洞室,由洞室組成的儲油洞罐(主洞室)、施工巷道、豎井、水幕巷道。

2 某地下水封洞庫工程概況

地下水封洞庫設計10條主洞室、3條主施工巷道、5條支施工巷道、10個工藝豎井、5個通風豎井及8條水幕巷道。主洞室按北偏東10°方向平行布置,主洞室設計頂標高-80m,底標高-110m,每條主洞室長度均為923m,設計洞跨20m,洞高30m,截面形狀為直墻圓拱形。主洞室壁與相鄰施工巷道壁之間設計凈間距為30m,兩個相鄰主洞室之間設計凈間距為40m。施工巷道入口有三處,分別位于洞庫場地北部的西、中及東側,3條主施工巷道施工開挖由北向南延展,至洞庫南端交匯。施工巷道寬9.0m,高8.5m,支施工巷道寬8.5m,高7.5m。主洞室頂面25m以上(水幕底面標高為-55m)設置8條水幕巷道,垂直主洞室方向布置6條,平行主洞室方向布置2條。

3 地下水封洞庫地質條件介紹

片麻狀花崗巖是擬建洞庫的主要巖體(約占洞庫巖體的86%),灰色,部分呈淺灰~灰白色,中粒片麻、花崗結構,塊狀構造,片麻理產狀一般為NE49°~100°∠23°~38°,主要礦物為斜長石、角閃石、石英、黑云母;部分地段暗色礦物定向排列不明顯,屬花崗閃長巖,礦物成分與片麻狀花崗巖差異不大。巖體強風化帶厚度較薄,呈散體狀,巖體基本質量等級為Ⅴ級;中風化帶厚度一般為15.00m~30.00m,局部超過40.00m,底面標高一般為-20m~-45m,局部低于-60m,巖體裂隙較發育,強度中等~較高,巖體基本質量等級一般為Ⅲ~Ⅳ級;微風化~未風化巖體裂隙稍發育,強度高,巖體基本質量等級一般為Ⅰ~Ⅱ級。

洞庫所在區域位于粵桂隆起與桂湘贛褶皺帶的交界處南段,二者以北東向的吳川大斷裂為界。該區經歷了加里東、華立西—印支、燕山、喜馬拉雅構造階段,早期以褶皺為主,中晚期以巖漿活動和斷裂活動為主,構造較為復雜。庫址區所在區域內巖漿巖發育,分布廣泛,巖漿活動呈多旋回性,共有印支、燕山、喜馬拉雅三個旋回。巖脈以晚期的石英脈、偉晶巖脈及煌斑巖脈為主,構造以脆性破裂為主,主要發育有斷裂構造、節理裂隙密集帶及區域性優勢節理。

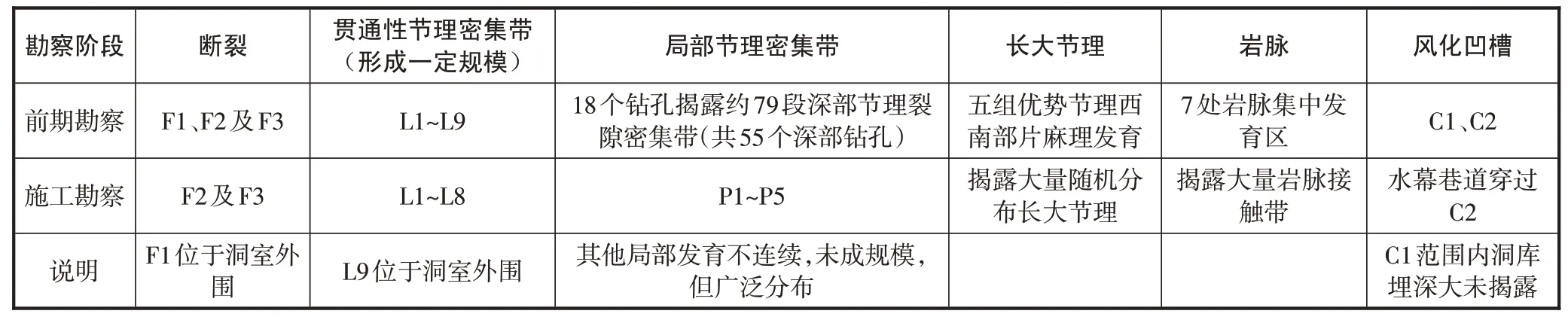

施工期實際揭露的主要地質構造與前期勘察基本一致。其中F1斷層位于庫區北側以外,對庫區工程地質影響不大。施工勘察時地下洞室開挖揭露主要大的構造為F2、F3斷層破碎帶。

各洞室開挖過程中揭露了L1~L8等貫通性的節理裂隙密集帶,與前期勘察揭露特性基本一致。

施工勘察時對揭露的未成規模的局部節理密集帶及長大節理等構造也進行了地質描述,這些構造多為F2、F3斷層及L1~L8節理密集帶衍生裂隙或者隨機分布的長大節理,一般發育規模較小,不貫通,在洞室施工開挖時揭露。

4 滑塌地質因素分析

巖體是含有大量結構面的巖石所組成的結構體,在地下洞室的開挖中或者成形后,形成新的臨空面,使得幾組結構面通過一定的組合關系形成可能失穩的塊體,圍巖出現局部失穩的原因主要是由于巖體中的軟弱結構面與洞室的臨空面不利組合與臨空面切割形成,圍巖的局部失穩,在Ⅱ、Ⅲ類巖體中較為常見。

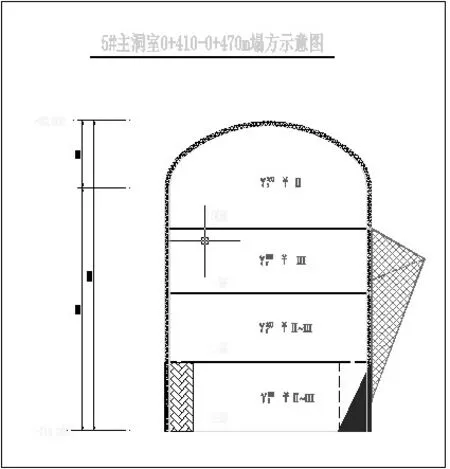

在主洞室5進入第四層(底層)右邊墻樁號0+420m處開挖時,右邊墻出現了巖體滑塌。根據現場調查,主洞室5右邊墻滑塌高度延伸至洞室右邊墻一層底板附近,塌方區域平均高約20m~25m,寬約20m~50m,深度約在2m~7m,塌方區總體上部深下部淺,呈倒三角體,滑塌方量約3000m3。

在主洞室5施工開挖時,第四層開挖采用邊墻兩側留保護層預裂爆破法施工。在樁號0+420m~0+600m段第四層預裂爆破開挖后,兩側邊墻按要求需要各留2m寬保護層,但由于開挖成型控制不好,底層僅保留了少量三角體;在施工單位對該段洞室右邊墻底部的三角體保護層進行爆破開挖,爆破出渣2h后,右邊墻出現巖體滑塌。塌方處滑塌地質模型如圖1所示。

圖1 主洞室5樁號0+420m處塌方地質模型圖

表1 施工勘察與前期勘察揭露地質構造情況

塌方段巖體主要為燕山一期微風化片麻狀花崗巖,灰白色,節理稍發育,巖體較破碎~較完整,洞室圍巖等級主要為Ⅲ級(局部II級),巖體基本質量一般~較好,根據前期詳勘及周邊洞室實際開挖揭露情況,該段圍巖并無斷層、破碎帶、蝕變帶或節理裂隙密集帶等不良地質構造發育。

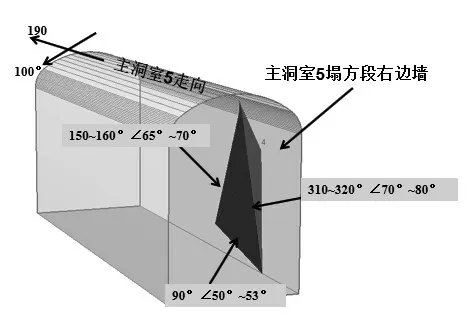

塌方區巖體主要是受三組結構面切割形成不穩定塊體,在第四層開挖后,隱伏結構面揭露出來,形成臨空面,沿隱伏結構面出現滑塌,塌方段結構面組合切割形成滑落體地質因素模型如圖2所示。

圖2 滑塌地質因素分析模型

該段巖體內發育的結構面主要有三組,編號分別為J1、J2和J3,其總體產狀及結構面特征如下。

結構面J1:走向SE180°,傾向NE90°,傾角50°~53°,節理面平直,隙寬1mm~3mm,節理面局部輕微蝕變,間距一般10cm~30cm,跡長大于30m,為主洞室四層內的隱伏結構面,在主洞室右邊墻二層、三層開挖過程中,并未顯現,第四層開挖后揭露,是造成洞室右邊墻出現滑塌的主要結構面;

結構面J2:走向SW220°~230°,傾向NW310°~320°,傾角70°~80°,平直,閉合,間距一般20cm~40cm,局部密集發育,跡長10m~15m,在主洞室右邊墻有揭露;

結構面J3:走向SW240°~250°,傾向SW150°~160°,傾角65°~70°,平直,閉合,間距一般10cm~20cm,跡長8m~10m,在主洞室右邊墻有揭露。

在5#主洞室右邊墻第二、三層開挖過程中,結構面J1隱伏于右邊墻巖體內,并未揭露。第四層開挖后,揭露出隱伏結構面J1,其與結構面J2、J3相切割形成不穩定巖石塊體。在第二、三層開挖過程中,該塊體隱伏于右邊墻,不存在臨空面,不容易出現滑移,在第四層開挖完成后,形成了臨空面,洞室右邊墻爆破和出渣后,該塊體沿結構面J1發生滑動,進而引起周圍巖體塌方。當然,本次滑塌與施工開挖措施也有一定的關系。

5 塌方段處理措施

(1)對滑塌區兩側周圍巖體進行加固加強支護:主要是對周圍存在不穩定塊體巖體增加了Φ28,L=12000mm系統錨桿和滑塌邊界鎖口錨桿。

(2)塌腔部位的處理方案:采取回填混凝土封堵塌腔,主要為分倉澆筑混凝土,分層逐級加高的方案,施工過程中主要為安裝和拆卸模板時需要人員在周邊作業,考慮施工安全,混凝土采用天泵澆筑到各個部位,天泵布置在安全區域泵送混凝土。回填混凝土共分14層澆筑,沿主洞室軸線方向最大澆筑長度為62.5m(第1層),最小澆筑長度為20m(第14層),第一層厚度3.1m,以上各層厚度為1.8m,最大高度為26.5m。沿垂直與主洞室軸線方向最大澆筑寬度為20m(第1層)。每層外側各項布置臺階,臺階寬度根據覆蓋整個滑塌區域和模板安裝的要求確定,且不小于1m。

滑塌段回填處理及支護后,根據該區域監測數據,數據穩定,無異常,后續施工也未再出現類似情況。

6 結束語

綜上所述,地下水封洞庫施工有一定的地質風險,容易在高直墻施工過程中產生塌方等情況,嚴重影響工程的順利進行。本文通過分析某地下洞庫的各類地質因素以及工程特點,結合實際情況采取相應的支護措施,改善了該洞庫的施工情況,幫助地下洞庫工程穩步推進,為后續的工程提供了堅實的基礎,也給地下水封洞庫的施工提供了技術參考。