高三化學復習中關于復雜體系內反應的競爭與協同關系探討

北京 趙志遠 王 哲

《普通高中化學課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》)倡導,以發展化學學科核心素養為主旨,重視開展“素養為本”的教學。核心素養培養需要讓學生在真實情境中完成較復雜任務的過程時,提升解決問題的能力,訓練“分析、評價、綜合與創造”等高階思維。思維有規則,有過程,追求思維品質提升,需要適切的素材,有導向性的問題,引導學生規范地經歷邏輯思維的基本過程。為此教師需要篩選結構化的學習內容作為載體,通過目標和內容一體化的系列核心活動來實施,鍛煉學生思維。聚焦問題,關注情境,講究方法,思維才能真正形成。

化學知識規律性強,內容豐富,化學教育應幫助學生在基礎知識的上層,從哲學層面,由上而下地理解和運用化學規律,搭建學習框架。生態圈中,有“物競天擇”,也有“互利共生”。同樣,在分子、原子和離子構成的微觀世界里,微粒間往往也存在競爭與協同機制。因此可以從這一視角,幫助學生構建分析復雜體系的思維模式。

一、復雜體系的分析思路

復雜體系指體系中具有多種可反應的微粒,并且微粒間具有多種反應的可能性,而且這些反應之間常常存在相互作用,比如“競爭”或“協同”。近幾年的高考真題也日趨重視對從競爭與協同視角解釋和預測復雜體系中的化學反應的考查。這類綜合題旨在考查學生根據化學反應原理,運用已知信息,分析陌生情境的關鍵能力。那么考生應如何準確分析、判斷物質或反應之間的關系?如何驗證和理解反應發生的情況呢?

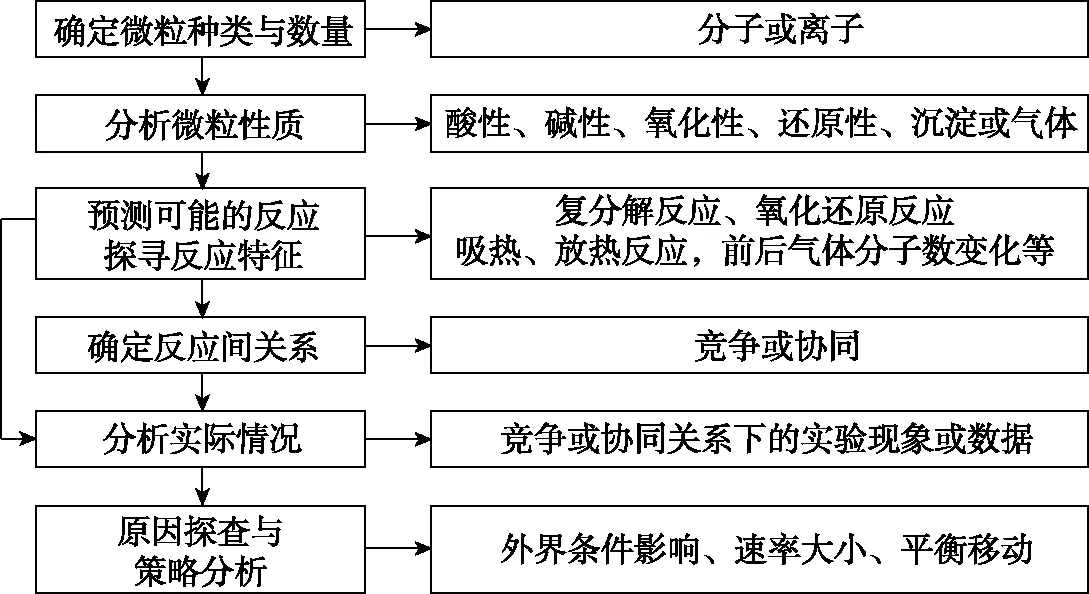

近年來,經過不斷地思考與實踐,筆者探索出分析復雜問題的一般思路與方法,形成如圖1所示復雜體系分析的思維模型。

圖1 復雜體系分析的思維模型

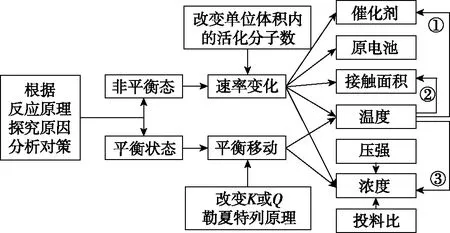

分析復雜體系的一般思路:明確微粒的種類和數量→分析各種微粒的性質(穩定性、氧化性、還原性或酸堿性、能否產生沉淀或生成配合物),預測可能發生的反應→分析反應特點(焓變,反應前后氣體分子數變化),明確化學反應間的關系(競爭或協同)→依據證據(實驗現象或數據、圖像)判斷實際反應情況→依據策略(平衡態根據勒夏特列原理分析,非平衡態根據速率變化分析)得出相關結論。整個過程需要學生將物質的性質與反應原理結合,從宏觀和微觀的視角分析反應體系。

二、復雜體系中化學反應的案例分析

(一)競爭關系

復雜化學反應體系有很多種,綜合題目中常見的體系主要有三類:氣相化學體系、水溶液體系和電化學體系。在教學過程中,我們可以對這些不同的體系,可以采用相同的分析思路,引領學生一步步構建自己的思維模型。下面我們借助不同環境體系的案例對微粒或反應間的競爭關系進行討論。

1.氣相化學體系

氣相化學反應在工業生產和環境保護方面有重要作用。氣相化學體系較為復雜,除了預期的主反應外,常伴隨一些副反應,副反應或與主反應競爭原料,或消耗主產物,而主副反應的發生受外界條件的影響程度不同。因此,我們需要分析外界條件改變時主副反應變化的差異,調控反應體系,找到合適的反應條件,提高原料的轉化率和主產物的選擇性。

【案例1】CO2的資源化利用

目的:CO2加氫合成二甲醚

存在反應:

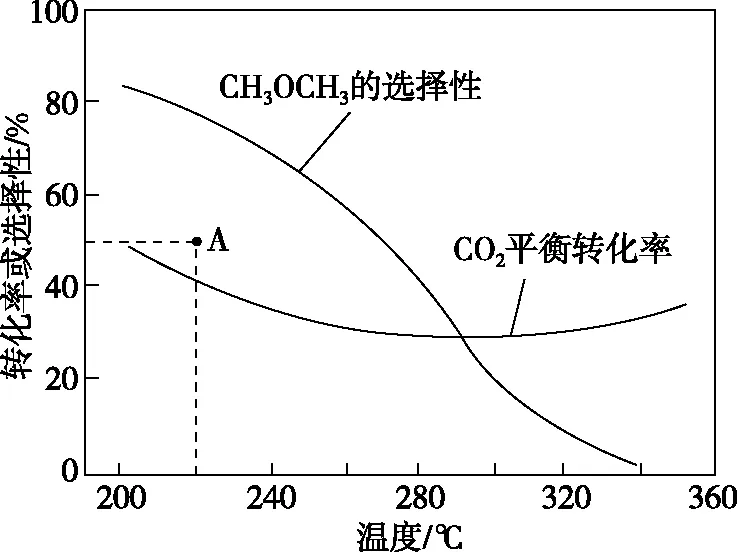

恒壓時,CO2和H2的起始量一定的條件下,CO2平衡轉化率和平衡時CH3OCH3的選擇性隨溫度的變化如圖2所示。

圖2

220℃時,在催化劑作用下CO2與H2反應一段時間后測得CH3OCH3的選擇性為48%(圖2中A點),試提出提高CH3OCH3選擇性的措施。

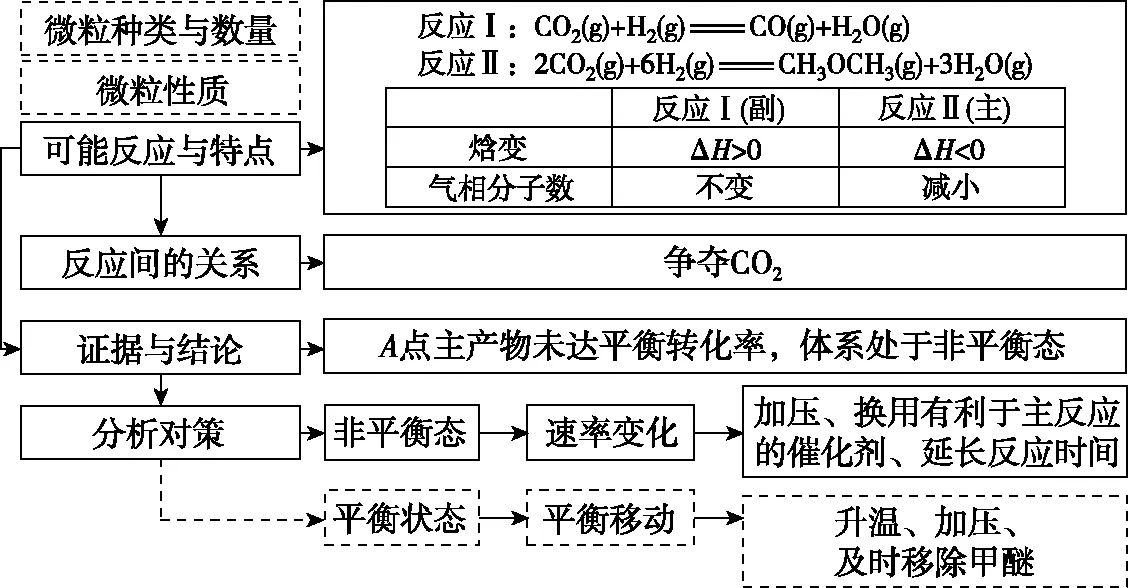

本例中,由于已經給出了存在的化學反應,所以前兩步“微粒的種類、數量”和“性質”分析可以忽略,詳細的分析過程如圖3所示。教師帶領學生分析本例的過程中,有三個關鍵點:(一)判斷主副反應,確定二者的競爭關系,分析二者差異;(二)判斷出主反應未達到平衡狀態,證據為A點選擇性未達到該溫度下平衡狀態的選擇性;(三)非平衡態下,從速率變化角度出發,尋找相應提高主反應選擇性的措施,例如加壓、換用有利于主反應的催化劑、延長反應時間等。除此之外,教師還可引導學生分析,假如體系處于平衡狀態,應如何提高二甲醚的選擇性。

圖3 氣相體系“二氧化碳資源化利用”的分析思路

2.水溶液體系

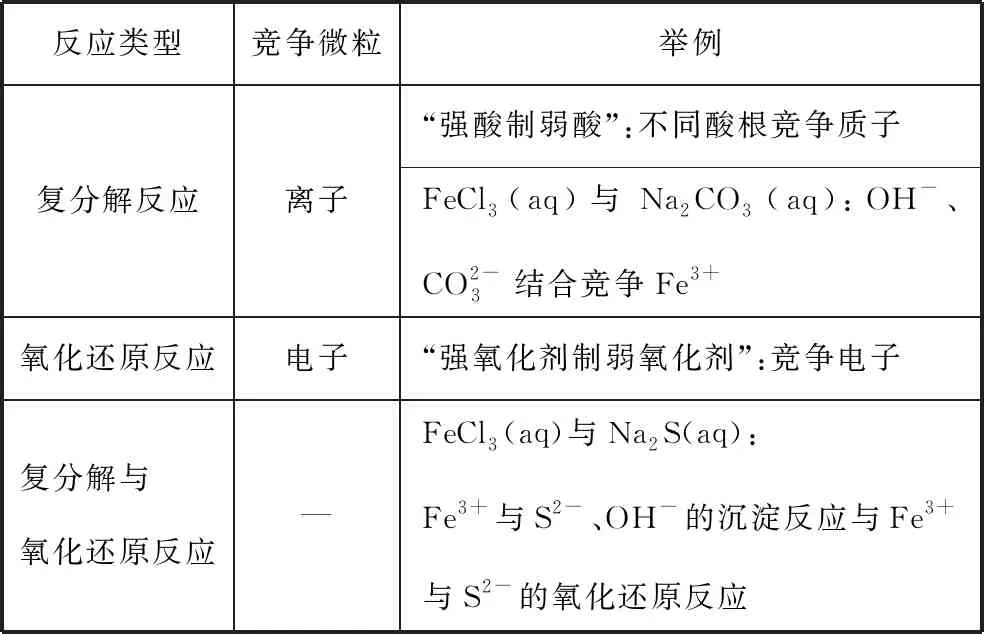

水是最常見的分散劑,廣泛用于生產、生活中。水溶液體系的復雜之處在于,除了溶質微粒間的反應,還有各微粒與水分子的反應。水溶液體系的競爭關系常見的有復分解反應中的離子間競爭、氧化還原反應中得失電子的競爭以及復分解與氧化還原反應的競爭(如表1所示)。這些具有競爭關系的反應體系,最終結果均取決于不同反應進行的趨勢(ΔG和K)與速率(v)。對于原理和性質類探究性問題,學生可以通過對反應微粒和實驗現象的分析,確認發生的反應,并解釋其原因。對于物質制備類問題則要求在前者基礎上找出最佳制備方案。

表1 水溶液體系的競爭反應

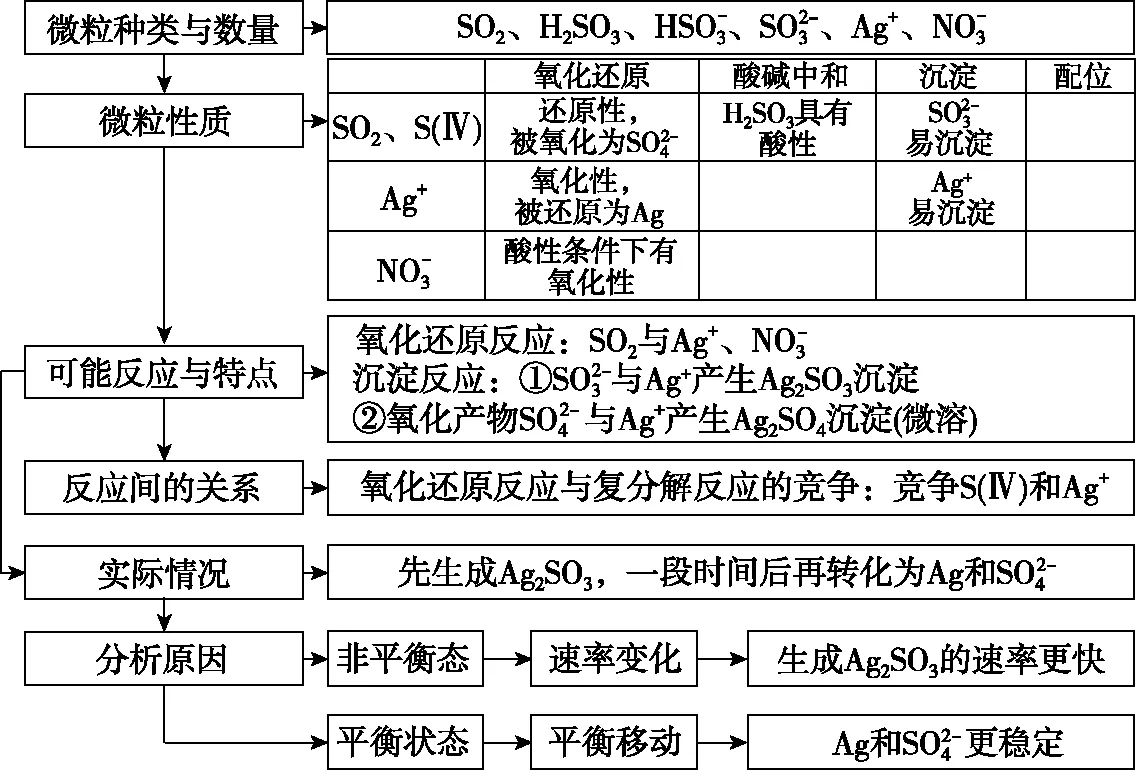

圖4 水溶液體系“SO2與Ag+反應”的分析思路

3.電化學體系

原電池或電解池工作時,電極上,氧化性不同的微粒競爭得電子,還原性不同的微粒競爭失電子。競爭結果本質上取決于微粒的氧化性或還原性強弱,并受微粒濃度和溶液pH的影響。由于電化學裝置獨特,發生化學反應的位置固定,這種競爭也會受到電壓、電極材料和離子擴散速率等外界因素的影響,從而可能增加電化學中競爭關系的復雜程度。

電化學體系可以將分析思路進行如圖5所示的一定的簡化,在微粒性質部分,只需要找出具有氧化性或還原性的微粒即可。電流一定時,單位時間內的電路中通過的電量一定,如果有其他微粒競爭放電,那主要物質的反應量減小。這種競爭既包括放電速率的競爭,也包括放電能力的競爭,二者都會受濃度影響。

圖5 電化學體系“LiCoO2與H+放電競爭”的分析思路

以上是化學反應之間競爭關系的幾種常見體系和分析方法,分析思路基本相同,也各有特色。這類題目最重要的分析要點有兩個,第一是確認化學反應以及反應之間的關系,第二是找準答題角度,判斷體系是否處于平衡態,再從平衡移動或速率變化角度分析,剝離到具體影響因素。

注:①溫度變化可以影響催化劑活性

(二)協同關系

化學反應之間除了競爭,也會互相促進,包括耦合作用、連續反應、輔助催化等。在教學中,總結這一類的反應的關聯和協同,幫助學生們分析這些有趣的關聯,引導學生嘗試運用這些協同關系分析問題,體會化學在人類生產生活中的重要作用。

1.耦合作用型

反應體系存在兩個及以上反應,設這兩個反應為Ⅰ和Ⅱ,其中反應Ⅰ至少有一個產物是反應Ⅱ的反應物,若反應Ⅰ單獨存在時不能自發進行,而Ⅱ可以自發進行,從而帶動Ⅰ發生,則這種關系叫做耦合作用,反應Ⅱ即耦合反應。在一定溫度下某個熱力學不可行的反應,通過耦合疊加另一個化學反應,使原反應ΔG<0。借助下列表達式表示耦合作用的相關反應。

再如,2020年北京學業質量等級測試17題,回收舊CPU中的貴金屬時,濃硝酸不能將Au溶解,但加入NaCl后,用Cl-配位的輔助作用即可溶解Au。工業上的氰化提金法也與此類似。

為了使CuS沉淀變成可溶性的Cu2+,因為Ksp(CuS)=10-36太小,只加強酸幾乎無法實現,但可利用-2價S的還原性,加濃硝酸將S元素氧化,從而將Cu2+拖拽到水溶液中。

這些都是利用四種平衡協同作用的典型案例。另外離子之間的雙水解、含氧酸根的氧化性隨pH減小而增強等現象,也可以用耦合作用解釋。借助耦合反應中的協同作用,我們可以完成某些難以實現的反應。

2.連續反應型

有時一個反應本身效率不高,需要其他物質來進行輔助。

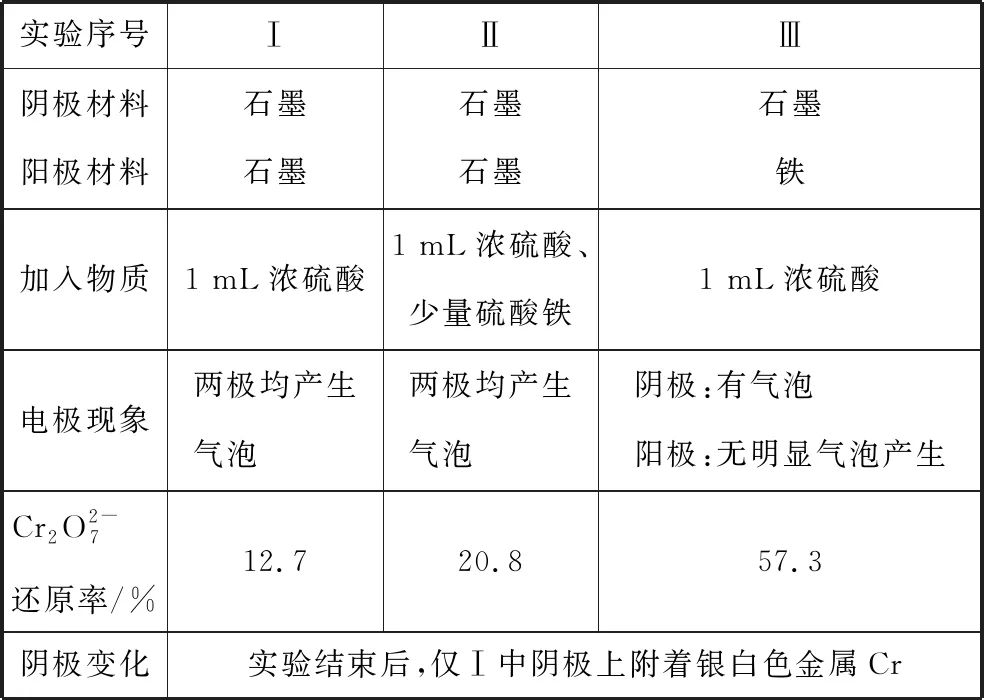

【案例4】表2是相同時間內分別電解三份500 mL相同濃度的K2Cr2O7溶液的實驗結果。由于重鉻酸根離子帶負電荷,不易擴散至陰極,所以直接電解時還原效率并不高,鐵元素的參與可有效提升還原效率。

表2 電解三份同濃度K2Cr2O7溶液的實驗結果

實驗Ⅲ中鐵在陽極失電子,Fe3+在陰極得電子,陰陽極產物均為Fe2+可以促進重鉻酸根離子的還原。這相當于在用電解的方式氧化Fe和還原Fe3+,而重鉻酸根離子的還原恰好利用了其電解產物Fe2+。鐵元素的價態變化促進了重鉻酸根離子的還原,同樣是一種協同作戰的策略。

3.輔助催化型

有些物質本身不能夠起到催化作用,但可以輔助催化劑工作,這里定義為“輔助催化”型。

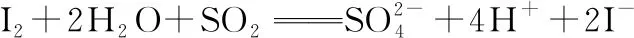

【案例5】I-對水溶液中SO2歧化反應的催化作用:

在這個體系中,I-是SO2歧化反應的催化劑,H+單獨存在時不具有催化作用,但H+參與了催化反應的反應①,因此氫離子濃度增大可以加快I-催化歧化反應的速率。

包含競爭與協同關系的案例雖然形式上各不相同,但核心都涉及化學反應原理。如果把它們精心打磨,串在一起,就會凸顯出形形色色的化學反應體系背后的核心規律。

三、總結與反思

教學過程中,教師可以利用典型案例,帶領學生討論和預判其中可能發生的化學反應,通過實驗現象分析實際發生的反應及反應發生的原因,或者分析反應步驟和條件的甄選角度,再輔以專題訓練,從而使學生建立起從反應之間競爭和協同關系方面看待復雜反應體系的思維視角,并加深對反應原理思維模型的認識層次,體會科學中“透過現象看本質”的美妙感覺。

當教師給化學知識賦予了思想性和故事性,那么學生在體驗化學魅力的同時,也能多一份“微觀粒子的微生”體驗。