江蘇省工業遺產保護與再生研究

王 波 任文龍

內容提要 本文以2020年江蘇省工信廳對江蘇境內99處重點工業遺產的專題調研數據為樣本,對江蘇工業遺產的保護與開發進行了分析。首先,江蘇工業遺產相對集聚分布于蘇南及沿江沿運河地帶,涉及國計民生的輕工業行業遺產較多,且多為新中國建立初期至改革開放前后建造,固定資產類核心物項保存相對完好。其次,在工業遺產保護與開發方式方面,江蘇通過立法推動工業遺產保護開發,將工業遺產納入規劃和保護名錄,以打造文化創意產業園區為主,注重工業遺產的綜合性保護開發,因地制宜進行工業遺產的活化開發。最后,從制度、組織、規劃、資金以及技術等維度對江蘇工業遺產未來的保護開發工作提出了建設性路徑對策。

一、引言

江蘇是我國民族工業和鄉鎮企業的主要發祥地之一,集中了全國重要的紡織、機械、電子、石化和建材等工業生產基地,在我國工業發展史上占有重要的地位[1]王慧芬:《論江蘇工業遺產保護與利用》,《東南文化》2006年第4期。,為中國近代工商業的發展做出了不朽的貢獻。隨著經濟轉型和城市化進程的加快,傳統工業企業或被廢棄,或逐漸遠離城區,使得生產場地、設施等進入閑置狀態[2]尹應凱、楊博宇、彭興越:《工業遺產保護的“三個平衡”路徑研究——基于價值評估框架》,《江西社會科學》2020年第11期。,留下了豐富的工業遺產。關于工業遺產的定義,在2003年通過的《關于工業遺產的下塔吉爾憲章》(以下簡稱《下塔吉爾憲章》)中已有權威表述:工業遺產是指工業文明的遺存,它們具有歷史的、科技的、社會的、建筑的或科學的價值。這些遺存包括建筑、機械、車間、工廠、選礦和冶煉的礦場和礦區、貨棧倉庫,能源生產、輸送和利用的場所,運輸及基礎設施,以及與工業相關的社會活動場所,如住宅、宗教和教育設施等[1]張松:《城市文化遺產保護國際憲章與國內法規選編》,同濟大學出版社2007年版,第135—137頁。。這一概念,已經得到了學界的普遍接受。2006年4月,中國工業遺產保護論壇通過《無錫建議》,認為工業遺產應是“具有歷史學、社會學、建筑學和科技、審美價值的工業文化遺存。包括工廠、車間、磨房、倉庫、店鋪等工業建筑物,礦山、相關加工冶煉場地,能源生產和傳輸及使用場所、交通設施、工業生產相關的社會活動場所,相關工業設備,以及工藝流程、數據記錄、企業檔案等物質和非物質文化遺存”[2]《〈無錫建議〉——注重經濟高速發展時期的工業遺產保護》,《中國文物報》,http://www.wenbozaixian.com/portal/digit_pager/paperdetail/publishdate/2006-05-26/paperId/7885/id/49354,2021年2月15日。。2018年11月,工業和信息化部印發的《國家工業遺產管理暫行辦法》指出,國家工業遺產是在中國工業長期發展進程中形成的,具有較高的歷史價值、科技價值、社會價值和藝術價值,經工業和信息化部認定的工業遺存。國家工業遺產核心物項是指代表國家工業遺產主要特征的物質遺存和非物質遺存。物質遺存包括作坊、車間、廠房、管理和科研場所、礦區等生產儲運設施,以及與之相關的生活設施和生產工具、機器設備、產品、檔案等;非物質遺存包括生產工藝知識、管理制度、企業文化等。與《下塔吉爾憲章》相比,《無錫建議》和《國家工業遺產管理暫行辦法》都將工業活動過程中的非物質遺存視為工業遺產,更強調工業遺產的文化向度。工業遺產折射著漸趨流變的工業文化,反映出文明嬗變的時代印記[3]陳凡、呂正春、陳紅兵:《工業遺產價值向度探析》,《科學技術哲學研究》2013年第5期。。各級政府逐步意識到保護好、管理好和利用好工業遺產,就是傳承好工業文化和工業精神,就是對國家、地區和城市獨特文化的保護和彰顯,對推動經濟社會高質量發展具有重要意義。然而,由于相關法律保障缺位、保護利用經驗缺乏,很多有價值、有特色的工業遺產被廢棄,甚至拆除,建設性破壞屢見不鮮。盡管江蘇的工業遺產數量豐富、種類齊全,且分布相對集中,但有些地方對工業遺產的價值認識尚不清晰,保護利用方式較為傳統與保守,有待進一步改進。

二、相關文獻回顧

(一)工業遺產的價值向度

工業遺產作為傳承工業文明的現實載體,蘊含著很大的價值功能[4]陳凡、呂正春、陳紅兵:《工業遺產價值向度探析》,《科學技術哲學研究》2013年第5期。。綜合來看,工業遺產的價值主要體現在以下方面:

1.見證歷史變遷。工業化是一個國家經濟發展的必由之路[5]胡偉、陳曉東、李傳松:《改革開放以來中國工業經濟發展空間格局演化》,《江蘇社會科學》2019年第2期。,工業遺產作為見證近現代工業史變遷的珍貴實物資料,具有不可磨滅的歷史價值[6]姜曄:《工業遺產保護初探》,《大連理工大學學報(社會科學版)》2011年第3期。。城市工業遺產與近代城市發展相伴而生[7]尚海永:《新型城鎮化進程中城市工業遺產保護與開發》,《河北大學學報(哲學社會科學版)》2015年第4期。,透過工業遺產,人們可以探析城市的工業乃至整體社會發展歷程,了解不同工業文明背景下的生產和生活方式[8]于淼、王浩:《工業遺產的價值構成研究》,《財經問題研究》2016年第11期。。

2.傳承精神文化。工業活動的開展具有特殊的時代烙印,可以凝聚出振奮人心的工業精神,而工業遺產是這些精神的天然承載者。雖然許多有代表性的工業遺產已成為歷史,但其所蘊含的自立自強、開拓奮進的內在精神,仍是新時代下中國走好新型工業化之路需要繼承和發揚的[9]李慧:《動態傳承是最好的保護》,《光明日報》2019年5月12日。。

3.凝結科學技術。技術價值是工業遺產的核心價值,也是工業遺產與其他類型文化遺產的關鍵區別[1]李先逵、許東風:《工業遺產價值取向的評析》,《工業建筑》2011年第10期。。大量的工業企業建筑物、機器設備、工藝流程等工業遺產,見證了科學技術對工業發展的賦能[2]邢懷濱、冉鴻燕、張德軍:《工業遺產的價值與保護初探》,《東北大學學報(社會科學版)》2007年第1期。,無論是對工業遺產進行價值評判,還是制定保護標準和保護模式,都應當圍繞著這一核心展開[3]寇懷云:《工業遺產技術價值保護研究》,復旦大學博士畢業論文,2007年,第29頁。。

4.彰顯建筑美學。工業建筑遺產是當地城市風貌的重要組成部分,見證了一個城市空間結構的演變、產業建筑的發展[4]孫俊橋、孫超:《工業建筑遺產保護與城市文脈傳承》,《重慶大學學報(社會科學版)》2013年第3期。,具有明顯區別于其他城市的獨立性[5]姜曄:《工業遺產保護初探》,《大連理工大學學報(社會科學版)》2011年第3期。。工業遺產建筑通過各種空間組合,打造出符合人類審美的結構造型,并以和諧的比例尺度、材料的色彩和質感共同體現出藝術上的價值[6]于淼、王浩:《工業遺產的價值構成研究》,《財經問題研究》2016年第11期。。

5.助力轉型發展。從使用價值角度講,工業遺產一般體量較大,適用于多種用途改造[7]陳凡、呂正春、陳紅兵:《工業遺產價值向度探析》,《科學技術哲學研究》2013年第5期。,有助于實現科技、文化、藝術與經濟的融合[8]王晶、李浩、王輝:《城市工業遺產保護更新——一種構建創意城市的重要途徑》,《國際城市規劃》2012年第3期。,對經濟社會的轉型發展而言,是不可多得的資源。

(二)工業遺產的保護開發模式

工業遺產的形態多種多樣,由于保護開發理念及其方式手段的差異,形成了不同的工業遺產保護開發模式[9]呂建昌:《近現代工業遺產保護模式初探》,《東南文化》2011年第4期。。主要有以下模式:

1.主題性博物館。對工業遺產原址進行陳列展示,依原狀保護,是工業遺產建筑保護利用的最初方式,也是優先考慮的選擇[10]曾銳:《基于保護轉型與再生評價的工業遺產更新研究》,合肥工業大學博士畢業論文,2018年,第21頁。,適用于具有重要歷史、科學和文化價值的工業遺產建筑[11]曾銳、于立、李早、葉茂盛:《國外工業遺產保護再利用的現狀和啟示》,《工業建筑》2016年第2期。。

2.公共游憩空間。對于一些城區內嵌入市民居住空間、占地面積較大、具有較高保留價值的工業遺產,可通過景觀設計將其改造成公眾休閑公園[12]姜曄:《工業遺產保護初探》,《大連理工大學學報(社會科學版)》2011年第3期。。

3.購物旅游空間。在對工業遺產建筑價值進行分級的基礎上,選擇不具有文物價值、不需要原真性保護,但質量較好,又具有一定工業文化形象的老舊建筑進行合理規劃、改造、更新,建成商業綜合體,服務社區居民[13]劉麗華:《城市工業遺產社區保護的路徑依賴及路徑創新研究》,《現代城市研究》2015年第11期。。

4.創意產業園區。將集聚的創意產業群與工業遺產區的物質載體相結合,打造創意產業園模式,形成獨特的城市空間,產生群聚效應[14]王晶、李浩、王輝:《城市工業遺產保護更新——一種構建創意城市的重要途徑》,《國際城市規劃》2012年第3期。。

5.城市功能延伸空間。將工業遺產地段內的土地安排為城市某種功能的延伸,補充城市功能的不足,對城市進行完善和修補[15]王晶、李浩、王輝:《城市工業遺產保護更新——一種構建創意城市的重要途徑》,《國際城市規劃》2012年第3期。。通過對工業遺產的保護與再利用,將居住、商業、辦公、文化等多種功能在土地的空間維度上進行延伸和有機融合,提升所在地的價值[16]徐蘇斌、彭飛、張旭:《城市土地政策對工業遺產保護與再利用的影響分析》,《天津大學學報(社會科學版)》2015年第5期。。

(三)關于江蘇工業遺產保護與開發的研究

關于江蘇工業遺產保護與開發的研究總體有兩個方面,主要是從微觀層面對江蘇具體的工業遺產保護與開發案例進行分析,以及從宏觀層面對江蘇部分設區市工業遺產的保護與開發的研究。龔愷和吉英雷(2010)總結歸納了南京1865創意產業園建筑外界面及內部空間的改造方法[1]龔愷、吉英雷:《南京工業建筑遺產改造調查與研究——以1865創意產業園為例》,《建筑學報》2010年第12期。,于立晗(2014)對南通唐家閘廣生油廠建筑遺存進行調研分析[2]于立晗:《南通唐家閘廣生油廠工業遺產保護與再利用設計》,《裝飾》2014年第8期。,林祖銳等(2015)研究了徐州新河廢棄礦區轉型規劃設計[3]林祖銳、楊思、常江:《工業遺產保護背景下徐州新河廢棄礦區轉型規劃設計研究》,《工業建筑》2015年第4期。,甘信云等(2017)對無錫工業遺產活化利用成效與問題進行了梳理[4]甘信云、張希晨、胡穎:《無錫工業遺產活化利用中的若干問題》,《工業建筑》2017年第8期。。

(四)國內其他地區及國外工業遺產保護與開發的相關研究

在對國內其他地區的研究方面,韓福文等(2014)探討了沈陽老工業城市工業遺產整體保護模式[5]韓福文、何軍、王猛:《沈陽老工業城市工業遺產整體保護模式探討》,《商業研究》2014年第4期。。張鵬和吳霄婧(2016)結合上海實際案例,解析了不同工業項目類型轉型的不同路徑[6]張鵬、吳霄婧:《轉型制度演進與工業建筑遺產保護與再生分析——以上海為例》,《城市規劃》2016年第9期。。高長征等(2017)以洛陽軸承廠為例,基于“共生理論”分析了工業遺產改造模式[7]高長征、閆芳、龍文燕:《基于“共生理論”的工業遺產改造模式探索——以洛陽軸承廠為例》,《城市發展研究》2017年第3期。。任云蘭和郭力君(2018)分析了天津工業遺產保護和利用的探索與實踐[8]任云蘭、郭力君:《天津工業遺產保護和利用的探索與實踐》,《城市發展研究》2018年第10期。。呂飛和武海娟(2018)探討了哈爾濱“156項工程”物質遺存的更新路徑[9]呂飛、武海娟:《遺存·記憶·再生:哈爾濱“156項工程”物質遺存與更新路徑探索》,《城市發展研究》2018年第10期。。在國外經驗借鑒方面,學者們主要針對發達國家和地區的工業遺產保護與開發進行了研究。范曉君等(2012)探討了德國工業遺產的形成及擴散過程[10]范曉君、徐紅罡、Dietrich Soyez、代姍姍:《德國工業遺產的形成發展及多層級再利用》,《經濟問題探索》2012年第9期。。張琪(2017)分析了美國的洛厄爾工業遺產保護實踐案例[11]張琪:《美國洛厄爾工業遺產價值共享機制的實踐探索》,《國際城市規劃》2017年第5期。。汪文等(2020)對澳大利亞三個不同類型的工業遺產保護開發案例進行剖析[12]汪文、王貝、陳偉、何蕾:《澳大利亞工業遺產適應性再利用的經驗與啟示》,《國際城市規劃》2021年第3期。。邁克·羅賓遜和傅翼(2020)分析了歐洲工業遺產的保護和利用[13]邁克·羅賓遜、傅翼:《歐洲工業遺產的保護和利用:挑戰與機遇》,《東南文化》2020年第1期。。

通過文獻梳理發現,學者們關于工業遺產保護與開發的研究主要集中于工業遺產的內涵、價值、保護、開發模式等方面,而對江蘇工業遺產的研究主要聚焦于區域層面以及具體案例分析,對江蘇整體工業遺產的系統性梳理比較缺乏。學者們對國內其他地區以及國外工業遺產保護與開發的相關研究為本文的開展提供了一定的借鑒。

三、江蘇省工業遺產基本特征

江蘇是工業大省,在近現代民族工商業發展過程中,取得了令人矚目的成就。19世紀末至20世紀中葉,江蘇在沿江和沿大運河地區發展出棉紡織、面粉和繅絲三大工業產業;改革開放以來,江蘇搶抓發展機遇,迅速推進工業化進程。長期的積淀,孕育出了江蘇優秀的工業文化,留下了數量眾多、類型多樣的工業遺產。本文關于江蘇工業遺產的數據資料主要源于2020年江蘇省工信廳開展的全省工業遺產普查調研,涉及99處重點工業遺產,其中有9處已經被國家工信部列入國家工業遺產(見表1)。

表1 江蘇國家工業遺產名單

(一)相對集聚分布于蘇南及沿江沿運河地帶

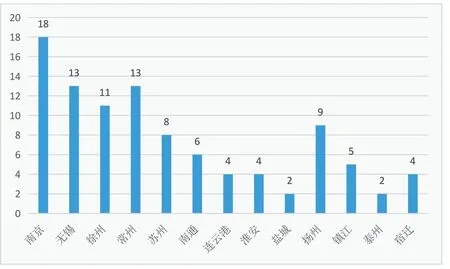

無論是國家工業遺產還是省級重點工業遺產,江蘇工業遺產的分布均呈現兩個明顯的特點:一是主要集中于蘇南地區(見圖1),二是主要分布在長江及大運河文化帶沿岸,這與江蘇工業萌芽與發展的歷史相符。江蘇長江及大運河地區河湖港汊密布,碼頭、橋梁、閘堰、堤壩等水利工程眾多,自唐宋以后逐漸成為全國手工業與商業繁榮的重要地區[1]李永樂、孫婷、華桂宏:《大運河聚落文化遺產生成與分布規律研究》,《江蘇社會科學》2021年第2期。,具有良好的工業發展基礎。清朝末年,受洋務運動的影響,江蘇的現代工業得以在長江及大運河沿岸發展,并不斷壯大。民國建立后,南京及其周邊的大型現代工業工廠更是如雨后春筍般出現。江蘇的國家工業遺產大部分就是在洋務運動和民國這兩個時期建設的。改革開放后,蘇南地區的鄉鎮企業異軍突起,最終演變成享譽全國的蘇南模式,這一階段留存的工業遺產也最為豐富。

圖1 江蘇工業遺產的城市分布(單位:處)

(二)多為新中國建立初期至改革開放前后建造

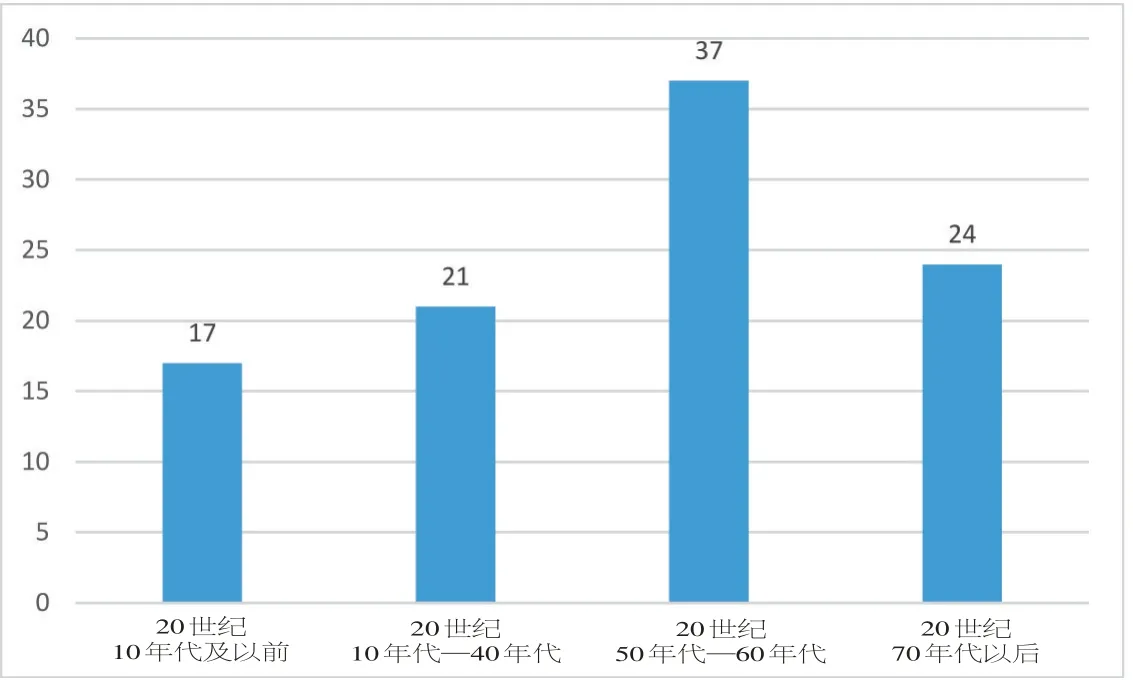

江蘇的99處重點工業遺產(見圖1),建造年代大部分在建國之后(見圖2),其中建國初期遺產最多,有37處;其次為改革開放前后,有24處。9個國家工業遺產的核心物項大多建于建國之前,其中最年輕的建筑也已經有50多年的歷史。歷史最久遠的當屬雙溝老窖池群的釀酒遺址坑,可追溯到宋元時期。

圖2 江蘇工業遺產的主體建成年代(單位:處)

(三)涉及國計民生的輕工業行業遺產較多

江蘇的工業遺產多達20余個門類,涉及面較廣,且主要集中在紡織印染、機械制造和食品加工等3個門類,在江蘇的發展進程中廣涉重要的國計民生:有“遠東第一大廠”之稱的南京永利铔廠,生產了中國第一包“肥田粉”;張謇秉持“實業救國”的理念,在1895年創辦南通大生紗廠,留下了不屈不撓地探索富民強國道路的精神與紀念物;還有揚州面粉廠、鹽城肉聯廠等。

(四)固定資產類核心物項保存相對完好

從核心物項來看,江蘇工業遺產有倉庫、碼頭、橋梁、道路等儲運設施,有車間、作坊、礦場等生產場所,還有為工人服務的生活設施等,保留數量較多,且相對完好,并具有跨年代的特點。如始建于1865年的金陵機器局(現為1865創意產業園),其舊址內有興建于清朝時期的建筑9棟、興建于民國時期的建筑23棟,以及20世紀50年代至70年代的多棟近現代建筑;蘇州第二制藥廠(現為姑蘇69閣文化創意產業園)現存43棟20世紀50年代至70年代的極具特色的近現代建筑;常州恒源暢廠(原常州第五毛紡織廠,現為常州運河五號創意街區)現存多棟20世紀30年代至70年代的具有紡織企業特色及江南民居風格的建筑。與保留數量較多的各類工業建筑相比,生產用的設備和工具、辦公生活方面的用具用品、生產經營方面的檔案文件、歷史留存的影像錄音、圖書資料等,因歷史變遷等諸多原因,大多已丟失或被遺棄。

四、江蘇工業遺產保護開發方式

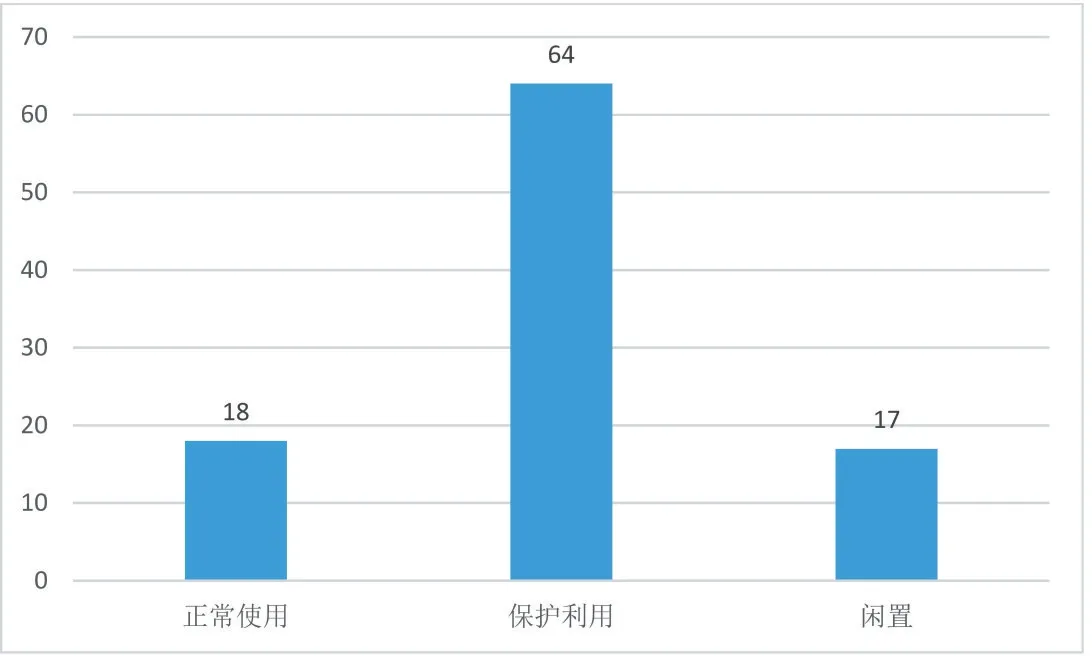

近年來,國家出臺了一系列關于大力推進工業文化發展、加快工業遺產保護和開發的相關文件與政策,旨在鼓勵各級政府更加重視工業遺產、更加合理地利用工業遺產。江蘇各級政府和相關企業在積極探索工業遺產的保護和開發方面也做了很多嘗試與探索。江蘇的99處重點工業遺產,按照其保存現狀可以分為正常使用、保護利用以及閑置三大類型,大部分工業遺產已經處于保護開發狀態,還有18處工業遺產仍在從事正常的生產活動,只有17處被閑置待利用(見圖3)。

圖3 江蘇工業遺產的保存現狀(單位:處)

(一)通過立法推動工業遺產保護開發

為了更好地保護大運河文化帶的文化及歷史遺存,2019年12月,江蘇省人大常委會通過了《關于促進大運河文化帶建設的決定》(以下簡稱《決定》),這是全國首部促進大運河文化帶建設的地方性法規。《決定》明確提出:利用大運河兩岸老舊廠房、倉庫等工業遺產發展工業文化旅游,開展大運河中醫藥特色旅游、養老度假旅游,發展鄉村旅游,建設一批康養基地、旅游民宿和特色小鎮[1]《江蘇省人民代表大會常務委員會關于促進大運河文化帶建設的決定》,江蘇省人大常委會官網,http://www.jsrd.gov.cn/zyfb/jyjd/201912/t20191206_518052.shtml,2021年2月12日。。雖然該法規并不是為工業遺產保護而特設的,但其中涉及的工業遺產保護部分,卻為大運河沿岸的工業遺產保護提供了法律基礎,也為江蘇出臺其他地方性的工業遺產保護法規提供了樣本。

(二)將工業遺產納入規劃和保護名錄

江蘇省注重對工業遺產保護開發的政策規劃和引導。2012年,省政府《關于進一步加強文物工作的若干意見》鼓勵對工業遺產進行綜合開發利用,創建具有文物博物館特色的文化創意產業園區。2015年,省政府《關于加快發展先進制造業振興實體經濟若干政策措施的意見》提出要弘揚江蘇制造文化,加強工業遺產保護、傳承和利用,在全社會形成實體經濟發展的良好氛圍。2017年,省政府《關于加快提升文化創意和設計服務產業發展水平的意見》提出利用工業遺產發展具有歷史文化資源特色的文化創意產業。2019年,頒布了專門的《江蘇省工業遺產管理暫行辦法》,對江蘇省工業遺產進行系統認定、保護和開發。江蘇省部分設區市在城市規劃制定和重點文物保護單位的申報中,主動將符合條件的工業遺存納入保護范圍。如無錫市政府早在2007年就印發了《無錫市工業遺產普查及認定辦法(試行)》,公布了無錫首批工業遺產并列入保護名錄;揚州市于2015年選定24處工業遺存作為第一批工業遺產;南京也在2017年發布了《南京市工業遺產保護規劃》,這是全國首部工業遺產保護規劃,涉及從1840年到1978年間的52處工業遺產項目。

(三)以打造文化創意產業園區為主

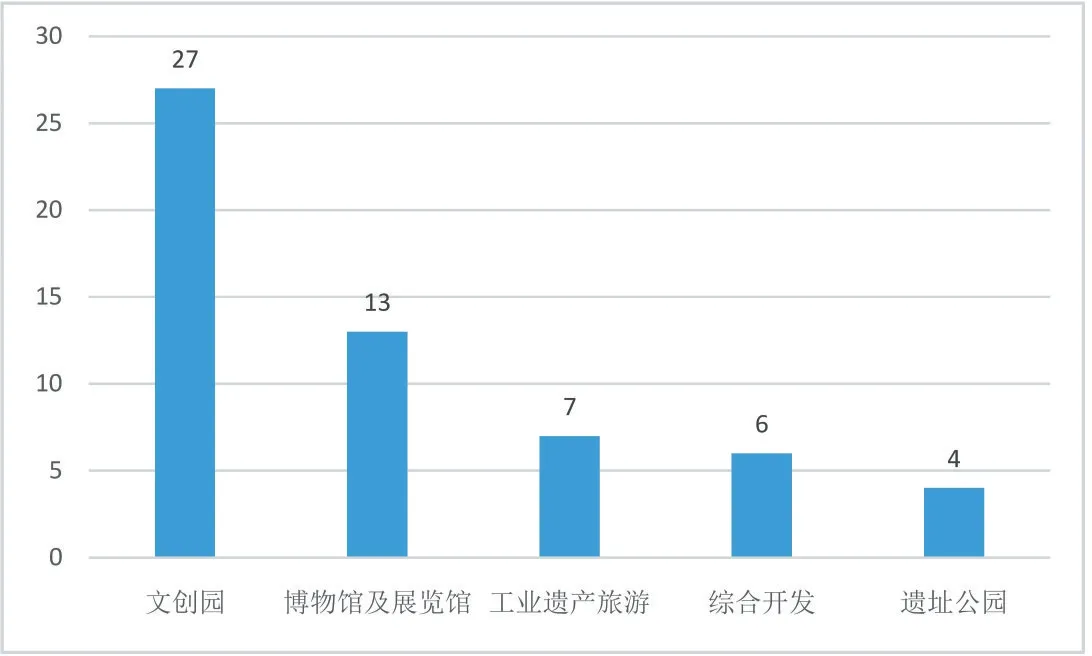

江蘇對工業遺產保護開發的最終呈現方式大致可分為文創園、博物館、工業遺產旅游、遺址公園等幾種主要形式(見圖4)。其中將工業遺產建設為文創園的最多;適應性改造為博物館及展覽館的次之;利用工業遺產重點發展工業旅游和進行綜合開發的工業遺產也占有相當比例,建成為遺址公園的最少。就9個國家工業遺產而言,保護開發形式則以工業遺產旅游為主,其次為博物館和文創園。

圖4 江蘇工業遺產的保護開發方式(單位:處)

(四)注重工業遺產的綜合性保護開發

就單個工業遺產而言,其保護開發方式并不是絕對的單一模式,大多數的遺產項目都是集文創園、主題博物館或展覽館、遺產旅游等多種保護開發方式于一身。通過活化利用,許多工業遺產項目已經成為城市新的重要文化地標。如南通頤生酒業有限公司把老廠區的工業遺存打造成集參觀游覽、體驗消費為一體的文博園,其中清末的酒倉庫被建設為秘方館,民國時期的老禮堂被建設為頤生酒博物館,老米酒釀造車間則被打造為體驗館;南京鐘山手表廠舊址建成為南京十朝歷史文化園,設展覽展陳、文化創意產品經營、商務辦公、景觀游覽等四個功能區;江蘇滸墅關蠶種場舊址被打造為集特色餐飲、精品酒店、咖啡茶吧、文創零售等極具蘇州滸墅關特色的休閑商業場所。

(五)因地制宜進行工業遺產的活化開發

充分挖掘有豐富內涵的工業遺產或名人故居,以保持遺址遺存風格特色不變為前提,對有歷史價值的廠區實施統一規劃設計和建設,采取多種方式加以保護利用,也是江蘇工業遺產較多采用的活化開發方式。如無錫的榮氏家族故居和常州的劉國鈞故居,均被建成紀念館,不僅實現了保護的目的,還增加了教育功能;恒順醋業的“中國醋文化博物館”、洋河酒廠的“洋河釀酒作坊老窖池群”等被建設成為國家4A級景區。這種利用已經閑置的工業遺址遺存或仍然從事生產活動的廠區從事工業旅游的做法,在對工業遺產保護的同時,既增加了經濟收入,還能讓企業形象和品牌價值得到大幅提升。

五、加強江蘇工業遺產保護與再生的路徑

江蘇工業遺產是社會發展過程中累積的物質和精神財富,通過科學的保護與開發,對推進文化旅游業發展、構建和諧人居環境、提供長期穩定的就業機會等都具有長遠意義。但江蘇工業遺產保護開發還存在著一定的不足,應采取綜合措施,進一步加強江蘇工業遺產的保護與再生。

(一)制度層面:完善工業遺產保護開發法律法規

工業遺產分布廣泛,情況復雜,僅靠城市規劃或相關行政主管部門難以對工業遺產保護開發工作進行有效監管[1]肖蓉、陽建強、李哲:《基于產權激勵的城市工業遺產再利用制度設計——以南京為例》,《天津大學學報(社會科學版)》2016年第6期。。國外經驗證明,通過立法對工業遺產進行保護,可以有效避免工業遺產的消亡[2]張金山、陳立平:《工業遺產旅游與美麗中國建設》,《旅游學刊》2016年第10期。。美國以國會頒布的一系列相關法規為基石,規范工業遺產保護活動。1966年,美國政府通過了《國家歷史保護法》,對歷史遺產保護的范圍從最初的古物到歷史遺址,再擴大到后來的工業遺產,通過立法對遺產保護行為進行指導與規范,構建了美國保護工業遺產的基本制度[3]呂建昌:《從綠野村莊到洛厄爾:美國的工業博物館與工業遺產保護》,《東南文化》2014年第2期。。

我國現行的文化遺產保護法律法規在有關工業遺產保護方面還不夠完善,有些法律法規條款中雖然包含或涉及到工業遺產保護內容,但都未明確提到工業遺產概念,容易產生歧義。此外,江蘇工業遺產的產權多屬于企業或個人所有,對產權人而言,工業遺產保護和企業快速發展的要求是一對矛盾體,在沒有法律法規明確要求的前提下,企業拆舊建新,相關部門無權介入。基于此,應加快制定頒發專門的工業遺產保護法律法規,或對現行的部分相關法律法規條款進行修訂,將工業遺產保護和開發予以明確。地方政府則可以根據當地的工業遺產保護開發實際情況和需要酌情制定相關法規。

(二)組織層面:成立工業遺產保護開發專業性機構

成立專門的工業遺產保護開發組織能夠有效協調相關資源,有力推進工業遺產的保護和再生。例如,英國考古聯合會早在1959年就建立了“工業考古學研究委員會”,又在1963年與政府公共建筑與工程部合作建立了“工業紀念物普查委員會”;1978年,專門從事工業遺產保護的國際性組織——國際工業遺產保護協會成立,該協會在工業遺產保護方面為國際古跡遺址理事會提供專業的咨詢信息。

當前,江蘇尚無專業性的工業遺產保護開發組織,應在相關部門組織領導下,成立江蘇省工業遺產保護開發機構,負責江蘇省域范圍內的工業遺產保護開發工作:一是搭建江蘇省工業遺產大數據平臺。采用申報登記制,由遺產產權所有人依據信息采集標準,在各級工信部門的引導下按統一標準對工業遺產進行申報登記。二是制定科學的工業遺產價值評估標準體系,做好工業遺產價值的評估,有針對性地提出符合工業遺產特質的保護開發方式。三是加強工業遺產保護開發研究,并在成果展示和對外宣傳方面做細做實。此外,還應該鼓勵高校、科研院所開展工業遺產方向的基礎研究,從文化、經濟、技術等多角度探討工業遺產的保護開發經驗、可持續經營問題。

(三)規劃層面:有機融入城市修補與發展規劃

2015年,中央城市工作會議指出,要做好城市工作,提倡城市修補,塑造城市特色風貌。2017年,住房城鄉建設部《關于加強生態修復城市修補工作的指導意見》提出,要加快推動老舊工業區的產業調整和功能置換。城市修補是將城市的發展演變看作一個持續不斷的過程,以一種小規模漸進式的方式尋求城市保護與發展之間的平衡[4]蔡新冬、趙天宇、張伶伶:《“修補”城市——哈爾濱市博物館廣場區域改造設計》,《城市規劃》2006年第12期。,進而推動城市內涵式發展。但長期以來,我國的空間規劃編制分屬于不同行政主管部門,多套規劃體系并存,工業遺產所在地塊性質變動往往與保護開發相悖[1]彭飛:《我國工業遺產再利用現狀及發展研究》,天津大學博士畢業論文,2017年,第233—234頁。。亟需明確工業遺產規劃部門歸屬,進而有序開展調研評估、資料收集、政策制定和保護規劃方案設計[2]張文卓、韓鋒:《工業遺產保護與可持續發展的現狀與反思》,《中國名城》2018年第8期。。

在制定發展規劃時,應該充分考慮工業遺產的價值、當地的經濟水平、人口規模、產業結構、文化氛圍等多種因素,確定工業遺產項目的保護開發方式,因地制宜地打造重點工業遺產項目,比如大運河文化帶工業遺產文化工程項目,通過完善城市功能體系布局,從而實現人與人之間、人與空間之間、空間與空間之間的和諧。此外,并不是所有的工業廢棄地都具有保護開發價值,因此需要對工業廢棄地進行評估與鑒定,對那些有歷史意義、有社會文化價值的場地進行合理保護開發[3]徐柯健、Horst Brezinski:《從工業廢棄地到旅游目的地:工業遺產的保護和再利用》,《旅游學刊》2013年第8期。。

(四)資金層面:構建工業遺產保護開發的金融保障體系

工業遺產保護與開發所需資金大、投資周期長,對于很多工業舊址而言,除了保護和修復的資金投入之外,僅是持續維護就需要大量的費用[4]邁克·羅賓遜、傅翼:《歐洲工業遺產的保護和利用:挑戰與機遇》,《東南文化》2020年第1期。。一般而言,工業遺產保護具有公益屬性,相關資金主要來源于政府部門。除創意產業園和綜合商業性開發可獲得一定的租金回報外,其他保護開發模式難以獲得后續穩定收益[5]尹應凱、楊博宇、彭興越:《工業遺產保護的“三個平衡”路徑研究——基于價值評估框架》,《江西社會科學》2020年第11期。。在歐美國家,政府采取各種形式的經濟激勵措施來推動工業遺產的保護開發,如稅務補貼、發行債券融資、發行遺產彩票等,一方面減輕了產權所有人在遺產保護開發中的資金壓力,另一方面也調動了社會資本參與保護開發工業遺產的積極性,具有一定的借鑒意義。

江蘇應從自身實際出發,以政府為主體,充分發揮政府的引導示范作用,構建相對完善的工業遺產保護開發金融保障體系。將保護開發所需的資金納入政府財政預算,并適度采用稅收抵扣、資金補助等方式調動遺產產權單位對工業遺產保護開發的積極性。成立工業遺產投資基金,鼓勵社會資本進入,組織專業人員對工業遺產項目的價值、特點以及保護開發方式等進行系統評估,制定科學合理的投資方案。在專項基金所需資金的籌措方面,可采用發行工業遺產彩票、社會捐贈等方式。

(五)技術層面:加強數字技術賦能工業遺產保護開發

利用老建筑、老機器設備等工業遺存,因地制宜,建立各類工業遺產主題博物館、科學與工業博物館、工業領域名人紀念館等,加強虛擬現實、增強現實等數字化技術運用,增強游客體驗感。拓展數字化公共文化服務功能,研發工業遺產主題的數字化社會教育課程及工業元素的文創產品,催生新業態、新模式和新消費,推動工業遺產保護與開發的可持續發展。運用數字化聲光電技術,利用工業博物館、創意產業園、閑置的遺址遺存以及仍在開展生產活動的廠區和生產線等資源發展沉浸式工業旅游,打造沉浸式演出業態,數字化再現工業生產場景,讓游客身臨其境,實現工業旅游與工業科普的深度結合。遺產產權單位、運營管理單位等部門還需要積極運用微博、微信公眾號、短視頻等數字化新媒體、新方式,向社會講述工業遺產的魅力,描述工業遺產再利用的前景,弘揚蘊含在工業遺產中的工業精神和工業文化。