詠嘆調(組詩)

2021-11-11 19:21:06李瑾

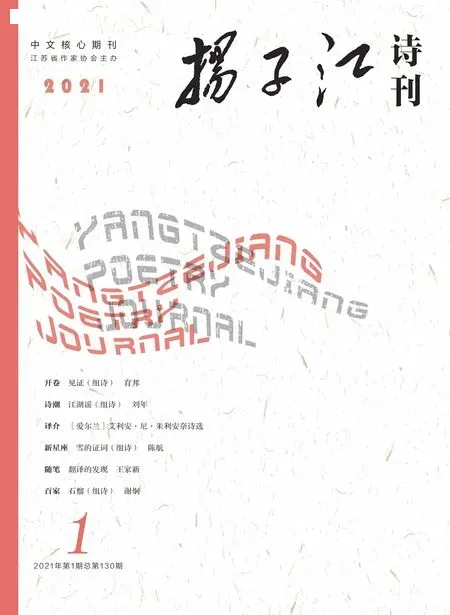

揚子江詩刊 2021年1期

李 瑾

貝多芬之死

每個人的嗓音都是獨特的,包括前所

未有的一生,當他敲擊自己金屬般的

軀體,我會在另外一個

方向響起,嘶啞、激越

甚至有時候尾隨著一段死胡同。當然

我無法去解救這個聲音的囚徒,包括

我自己,低音未了,就無法松開走投

無路的樂章。有個聾子正無端五十聲

克勞德·德彪西

我相信水面,相信一切靜止都是懸崖

峭壁,相信粼粼之日遁走前一定動了

凡心。我不按下

我有蒼茫的人世,以及難了的

樂器,二者一旦構成相隱忍的

夾角,有種響動

讓巨石學會銷魂。我想我在完成什么

當我按下,水面和過路的魚止住悲聲

深夜之問并非我一個人的

子夜時分,每次在園子里散步,我都

以為是孤身一人,但每次都能感覺到

周圍隱去面目的

草木在相互追問,歡愉在

哪里,憂傷是否徒具形式

身處朝夕,遠方

是否就是晝夜交替或一歲一枯的輪回

我回答不出,此時天地之間沒有聲息

我甚至分辨不出明早亮晶晶的露珠是

圓滿的喜還是欲墜的悲。也毋需分辨

草木不認識我,雖然它們身上寄存著

我的肉體和一段蟈蟈揮之不去的淤泥

詠嘆調

你在哪里,落在臉上的雨滴和冰涼的淚珠,兩岸的柳絮將河水打開,卻沒記著關閉。這是枯水

之季,群山站在遠處

像隔世的孩子,它們造訪過的燕雀和河床,顯得略微頑皮。我在懷念也在

嘆息,水中有傍晚,還有幾個釣魚的閑士:途經之人皆葬身不存在的深潭

斷言

我相信湖面的微波一定不是昨天的風吹出來的,那么多石凳只會等待一個沒有魚竿的釣者。我相信

那個擺弄佛珠的僧人一定

不認識菩薩,那么多寺廟中只有遠離人群的才會有些煙火。我相信上山的

路和下山的一定同樣漫長,行人打此經過,和兩側的荊棘一樣,有些傾斜

致林中的生息

如果一只蝴蝶被我植入書里,那些自脊背內紛紛而出的又是什么?那些被秋天收攏在一起的,會不會

在第二個春天

釋放

當然

我還記得大雁

路過湖泊時的驚奇,還記得

麋鹿抬頭,藍天在不遠處看著這一切故作沉默。當然我也記得黃昏憤怒的

樣子,一只蝴蝶躲在落葉中不肯認輸