川中油氣區金華地區大安寨段及須五段烴源巖生物標志物特征和生源構成

張吉振,唐友軍,洪海濤,李美俊,盧曉林,吳長江,何大祥,黃亞浩,潘珂,楊孝勇

1.非常規油氣省部共建協同創新中心(長江大學),湖北 武漢 430100 2.油氣資源與勘探技術教育部重點實驗室(長江大學),湖北 武漢 430100 3.長江大學資源與環境學院,湖北 武漢 430100 4.中國石油西南油氣田分公司,四川 成都 610041 5.中國石油西南油田分公司勘探開發研究院,四川 成都 610041 6.油氣資源與探測國家重點實驗室(中國石油大學(北京)),北京 102249

四川盆地侏羅系具有較長的勘探開發歷史,先后經歷了5個階段的勘探開發進程,已發現多個大型油田,為穩定我國原油供給,應對能源挑戰做出了重要貢獻[1-4]。早期勘探目標主要為盆地西南部構造圈閉,發現了平落壩、白馬廟、蘇碼頭等構造背景下的巖性圈閉氣藏[5-7];目前常規油氣資源逐漸向深層、超深層邁進,給油氣資源的穩產、上產帶來挑戰。然而,非常規油氣資源的發展和進步為我國應對能源挑戰帶來希望,近年來,川中油氣區侏羅系致密油氣資源勘探在秋林、金華、八角場一帶取得重要突破,為實現四川盆地油氣資源增產增儲提供重要支撐[8-10]。

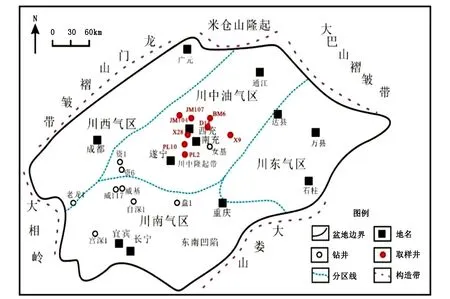

四川盆地侏羅系油氣資源主要集中于盆地中部(川中油氣區),其中金華地區地層發育多套供烴層位,儲層分類評價較困難,主力烴源巖層位及各烴源巖層位供烴貢獻比例不甚明確,不利于致密油氣資源富集規律的探究、有利儲層的優選評價及有利區的優選[11-14]。對烴源巖進行地球化學分析可以為儲層評價、油源對比提供重要科學依據,為此,筆者基于飽和烴氣相色譜、色譜-質譜等技術,對川中油氣區金華地區自流井組大安寨段和須家河組五段(以下簡稱須五段)2套主要供烴層位的烴源巖樣品的生物標志化合物特征進行研究(見圖1),對比分析了不同層位烴源巖的有機質類型、熱演化程度、沉積環境和生源構成,為研究區侏羅系油氣資源儲層分析評價和有利區優選提供了科學依據。

圖1 川中油氣區取樣井位分布圖(據文獻[15-17]整理編繪)Fig. 1 The distribution map of sampling wells in central Sichuan oil and gas region (It was compiled and edited according to the literature [15-17])

1 地質背景

四川盆地的演化經歷古生代-中三疊世克拉通和晚三疊世-新生代陸相前陸盆地兩大階段[15]。四川盆地是中國西南部重要的含油氣盆地,在寒武紀、奧陶紀、志留紀等經歷了多期復雜構造運動,形成了四面造山帶的構造格局[16,17]。整個四川盆地堆積了晚三疊世須家河組至侏羅系巨厚的陸相地層,最大厚度可達11000余米,總體特征為西厚東薄、北厚南薄。

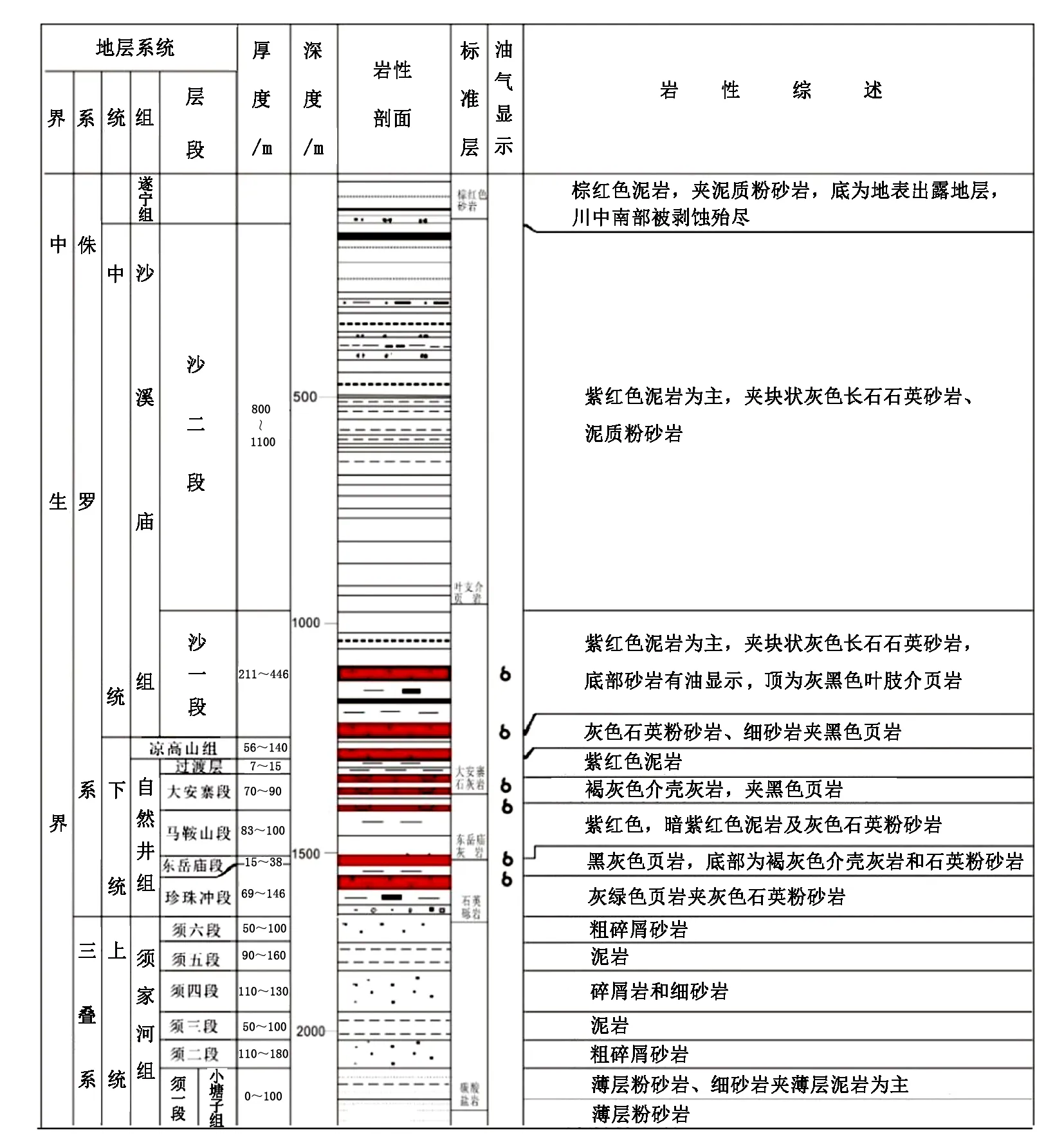

須家河組分為6個巖性層段,從下到上依次為須一段~須六段(見圖2)。須一段、須三段、須五段以湖泊沉積為主,且含豐富的植物化石,含煤層,是須家河組的主要氣源巖;須二段、須四段、須六段以三角洲沉積為主,含少量的植物化石,間夾煤線,是主要的儲集層。侏羅系自下而上劃分為自流井組、涼高山組、沙溪廟組、遂寧組和蓬萊鎮組等多套地層[14-16]。

自流井組大安寨段巖性以泥灰巖、砂泥巖為主,主要發育湖泊沉積體系,往盆地邊緣厚度減薄,為濱岸環境沉積。大安寨段湖盆發展經歷了水進拓展期、最大進水期、水退萎縮期3個階段,湖盆震蕩導致湖水大范圍的收縮與拓展,使頁巖和介殼灰巖頻繁交互,為生儲組合提供了較為有利的條件[15-17]。

圖2 四川盆地中生界地層綜合柱狀剖面圖Fig. 2 The comprehensive columnar section of Mesozoic stratum in Sichuan Basin

2 樣品及試驗方法

研究樣品采自川中油氣區取樣井的大安寨段和須五段2套地層的烴源巖,共計27塊巖心樣品。將采集的烴源巖樣品進行預處理,先進行粉碎處理,再將粉末樣品放入烤箱進行烘干,然后基于傳統的索氏提取法提取72h。氣相色譜分析試驗過程依據中國石油天然氣行業標準《天然氣的組成分析 氣相色譜法》(GB/T 13610—2014),采用美國安捷倫公司生產的7890A色譜儀進行,該儀器配備熱導檢測器和火焰離子化檢測器(FID)。烘箱溫度設定為以4℃/min的速率從40℃升高到300℃,然后在300℃下保持20min。使用帶有50m×0.25mm熔融石英毛細管柱的GC-MS(氣相色譜-質譜)分析儀,氣相色譜儀直接連接到離子源(電子能量電離電壓70eV,發射電流100mA,界面溫度250℃)。數據采集系統的選定離子監測功能允許對特定離子進行監測,如正構烷烴(m/z85)、三環萜烷和藿烷(m/z191)和甾烷(m/z217)。通過測量m/z191和m/z217色譜圖的峰高,計算三環萜烷和甾烷的相對豐度。載氣為氦氣,流速為1.1mL/min。

3 分子生物標志化合物特征

3.1 正構烷烴與植烷系列

正構烷烴是烴源巖的一種主要化學組分,具有多種成因和來源,其組成和碳數分布能夠反映有機質類型、沉積環境性質和熱演化程度。正構烷烴主峰碳數(Cmax)和碳優勢指數(CPI)等可以作為有效的地球化學參數指標。地質沉積物中正構烷烴的來源可以通過地球化學參數指標Cmax、CPI、奇偶優勢指數(OEP)來進行判別[18-20]。

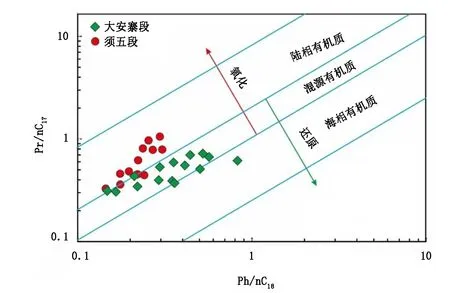

植烷系列化合物中的姥植比(Pr/Ph)是常用于確定沉積環境氧化還原性的有效地球化學指標。由于姥鮫烷是氧化環境產物,而植烷是還原環境產物,因此Pr/Ph>1,且該值越高,其成烴古環境氧化程度越高,同時表明古環境水體越淺(沼澤、濕地、海陸交互相等),常稱之為姥鮫烷優勢[21-23];Pr/Ph<1,且該值越低,其成烴古環境還原程度越強,同時表明古環境水體深(淡水、咸水湖相和海相),稱之為植烷優勢[21-23]。

注:TIC為總離子流色譜圖。圖3 川中油氣區金華地區大安寨段和須五段烴源巖正構烷烴分布特征Fig. 3 Distribution characteristics of n-alkanes of source rocks of Da′anzhai member and Xujiahe 5 member in Jinhua area of central Sichuan oil and gas region

圖4 川中油氣區金華地區大安寨段和須五段烴源巖 Ph/nC18-Pr/nC17關系圖Fig. 4 Relationship diagram of Ph/nC18-Pr/nC17 of source rocks of Da′anzhai member and Xujiahe 5 member in Jinhua area of central Sichuan oil and gas region

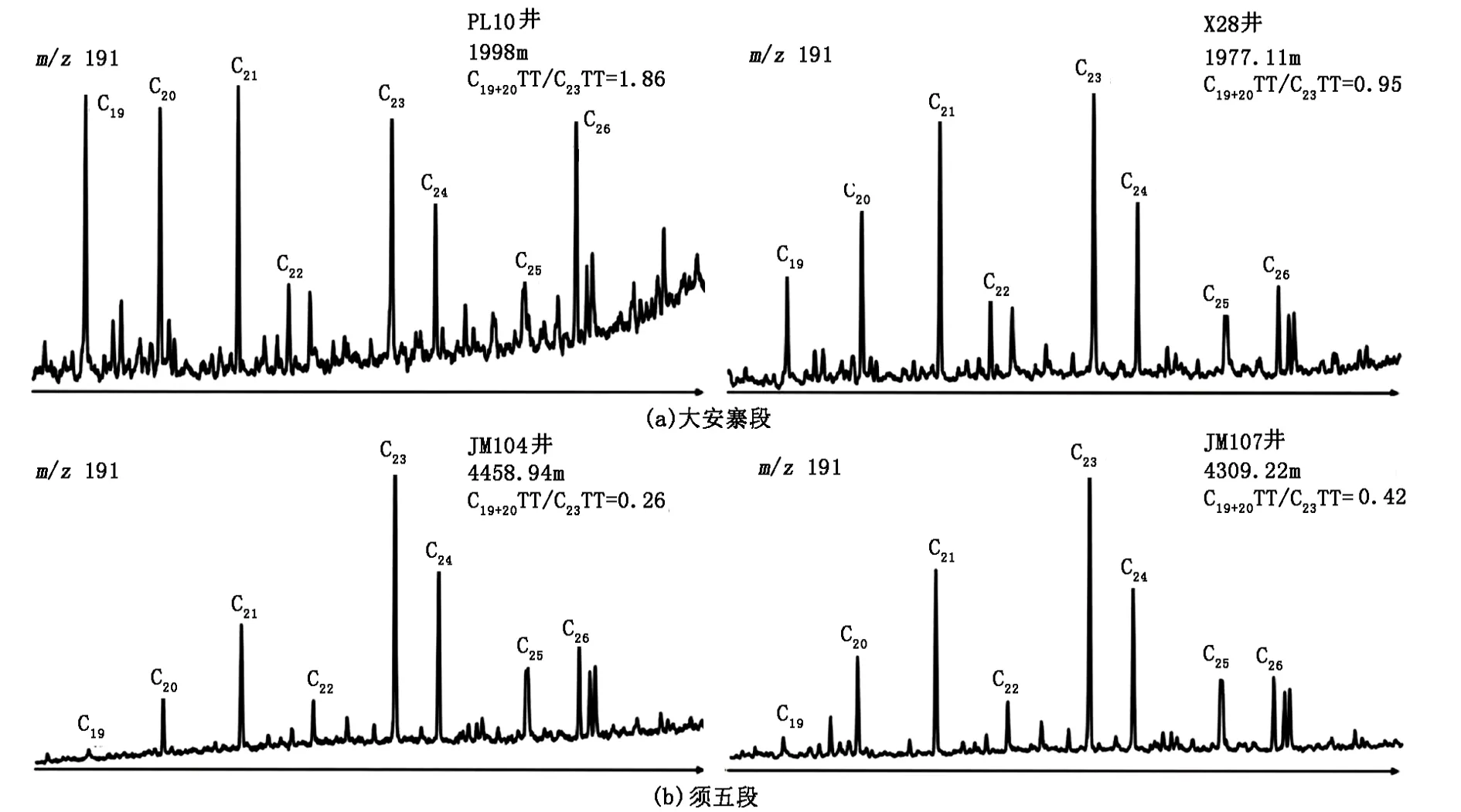

3.2 三環萜烷系列

三環萜烷在石油和沉積有機質中廣泛分布,指示低等生物藻類的貢獻,而其分布特征則與沉積環境的性質密切相關。C19和C20三環萜烷(C19+20TT)可能來自二萜類先質,反映高等植物生源貢獻;海相、咸水湖相烴源巖及相關原油常表現出C23三環萜烷(C23TT)占優勢的特征;淡水湖相烴源巖及相關原油常表現以C21三環萜烷(C21TT)為主[24,25]。大安寨段烴源巖的三環萜烷系列化合物的分布特征與須五段烴源巖不同,C19+20TT占有絕對的優勢,C23TT次之(見圖5)。

圖5 川中油氣區金華地區大安寨段和須五段烴源巖C19+20TT、C21TT 和C23TT相對含量三角圖版Fig. 5 Triangle chart of relative content of C19+20TT, C21TT and C23TT of source rocks of Da′anzhai member and Xujiahe 5 member in Jinhua area of central Sichuan oil and gas region

圖6為研究區大安寨段和須五段烴源巖萜烷系列分布特征,可以看出, PL10井大安寨段烴源巖的C24四環萜烷的豐度低于C26三環萜烷,表明PL10井區大安寨段烴源巖的沉積環境較為恒定;而X28井大安寨段烴源巖的C24四環萜烷的豐度高于C26三環萜烷,表明X28井區受須五段烴源母質影響,沉積環境處于一種過渡漸變的環境;須五段烴源巖大部分樣品的萜烷系列分布是以C23為主峰的近正態分布,C19+20TT含量較低,C24四環萜烷的豐度高于C26三環萜烷,C19三環萜烷顯著低于大安寨段,表明須五段烴源巖的沉積環境與大安寨段有較大差異。

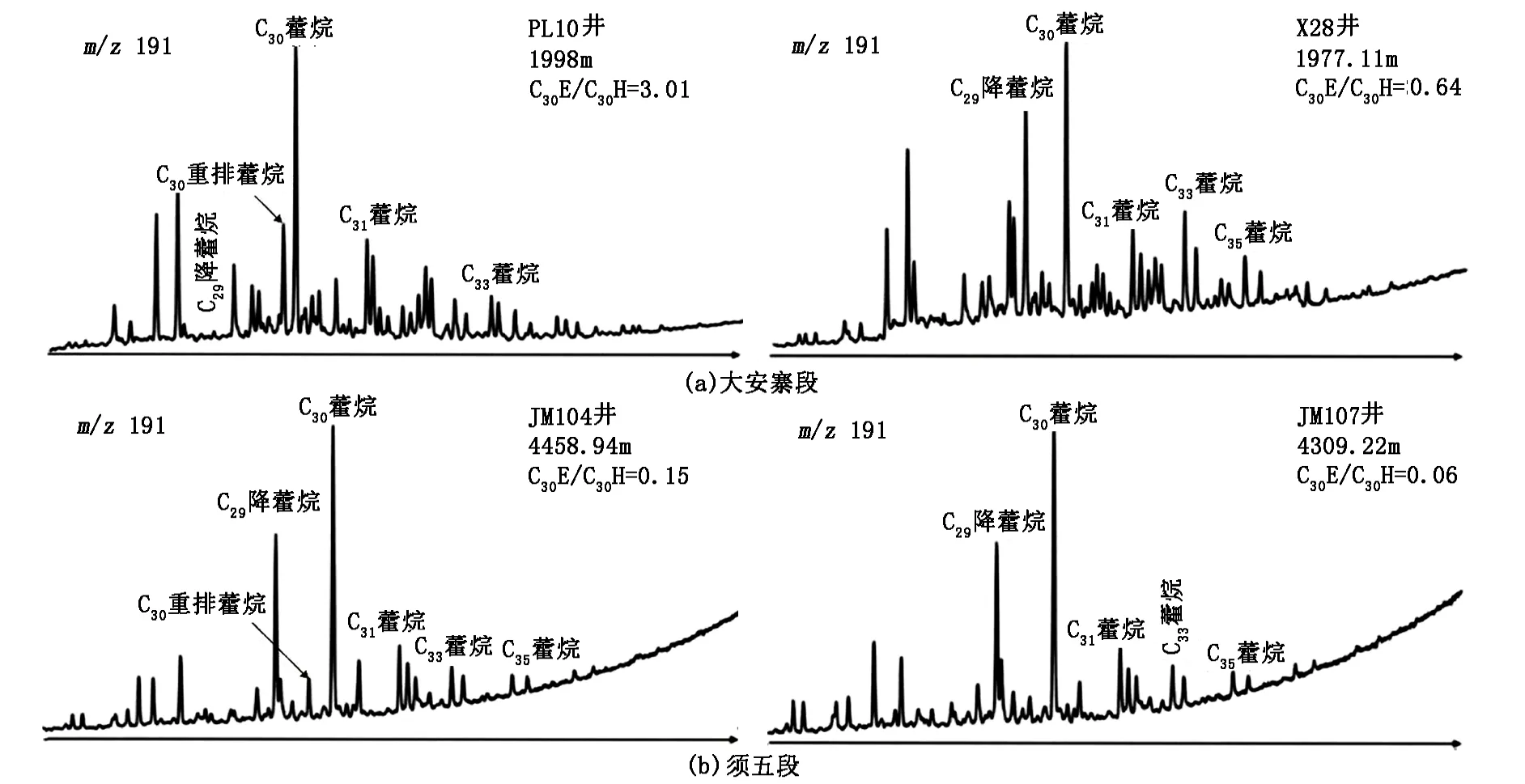

3.3 藿烷系列

石油和沉積有機質中的藿烷系列來自原核生物的細胞膜,是主要的三萜類生物標志化合物。越靠近湖盆邊緣,沉積的陸源有機質越多,泥巖抽提物C30D(降藿烷)相對含量越高。大安寨段烴源巖抽提物飽和烴中檢測出豐富的藿烷系列(見圖7),普遍出現早洗脫重排藿烷(C30E)。其中,大安寨段烴源巖的C30D/C30H(藿烷系列化合物)和C30E/C30H的變化范圍大,比值最高可達11.07。該次研究發現研究區大安寨段和須五段烴源巖重排藿烷系列含量與有機質豐度具有一定的正相關關系。此外,絕大多數烴源巖中伽馬蠟烷的含量低,表明大安寨段沉積時期存在多期湖水漲退的旋回和區域性或間歇性湖盆咸化[26]。須五段烴源巖從C29αβ藿烷到C35αβ藿烷系列發育較為完整,以C30αβ藿烷系列為主峰,C29~C35αβ藿烷系列隨著碳序升高其豐度逐漸降低。C30D和C30E的含量普遍較低,表明須五段烴源巖沉積時期,海相有機質供給較少[27]。

圖6 川中油氣區金華地區大安寨段和須五段烴源巖萜烷系列分布特征Fig. 6 Distribution characteristics of terpane series of source rocks of Da′anzhai member and Xujiahe 5 member in Jinhua area of central Sichuan oil and gas region

圖7 川中油氣區金華地區大安寨段和須五段烴源巖藿烷系列分布特征Fig. 7 Distribution characteristics of hopane series of source rocks of Da′anzhai member and Xujiahe 5 member in Jinhua area of central Sichuan oil and gas region

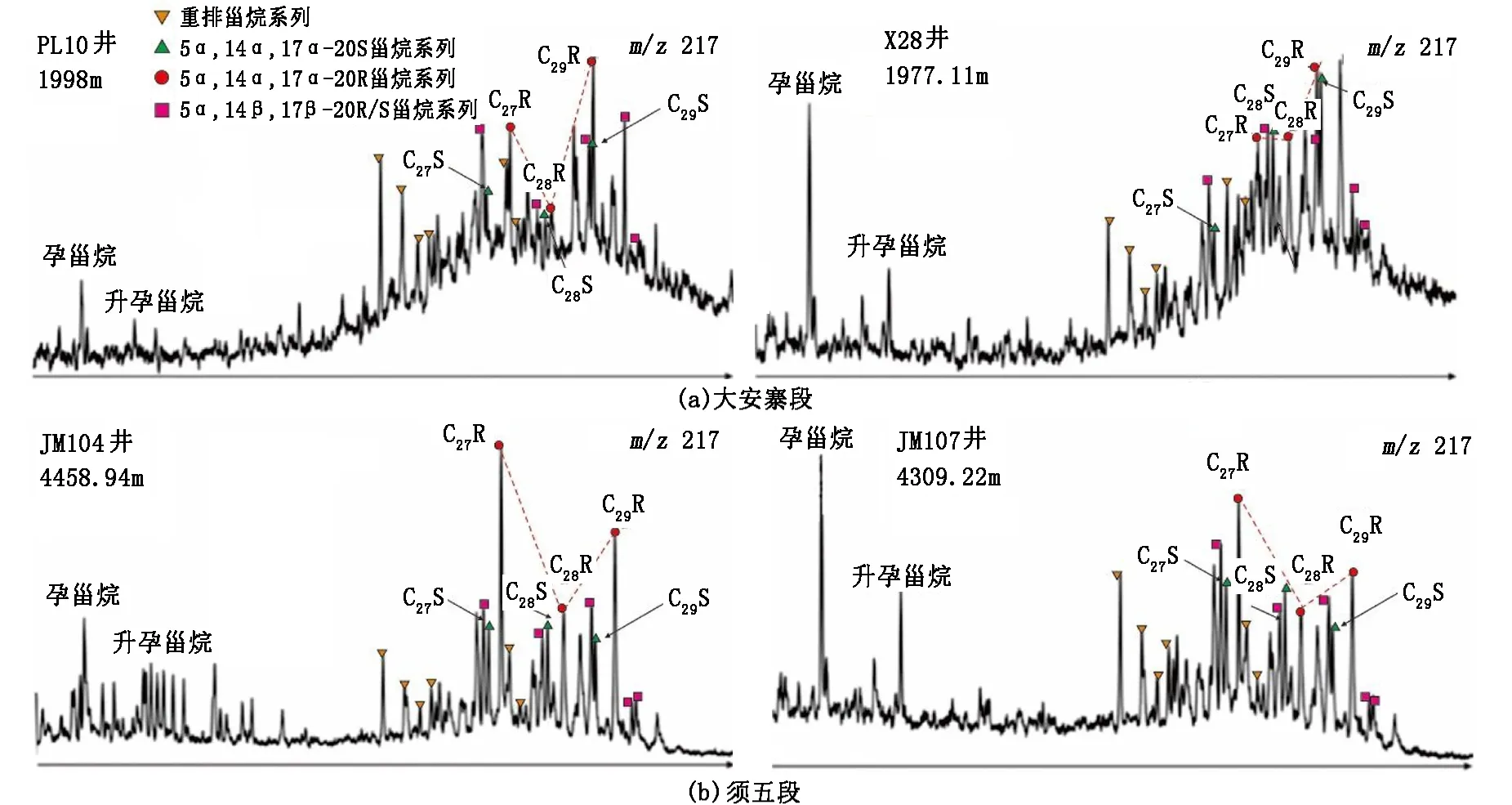

3.4 甾烷系列

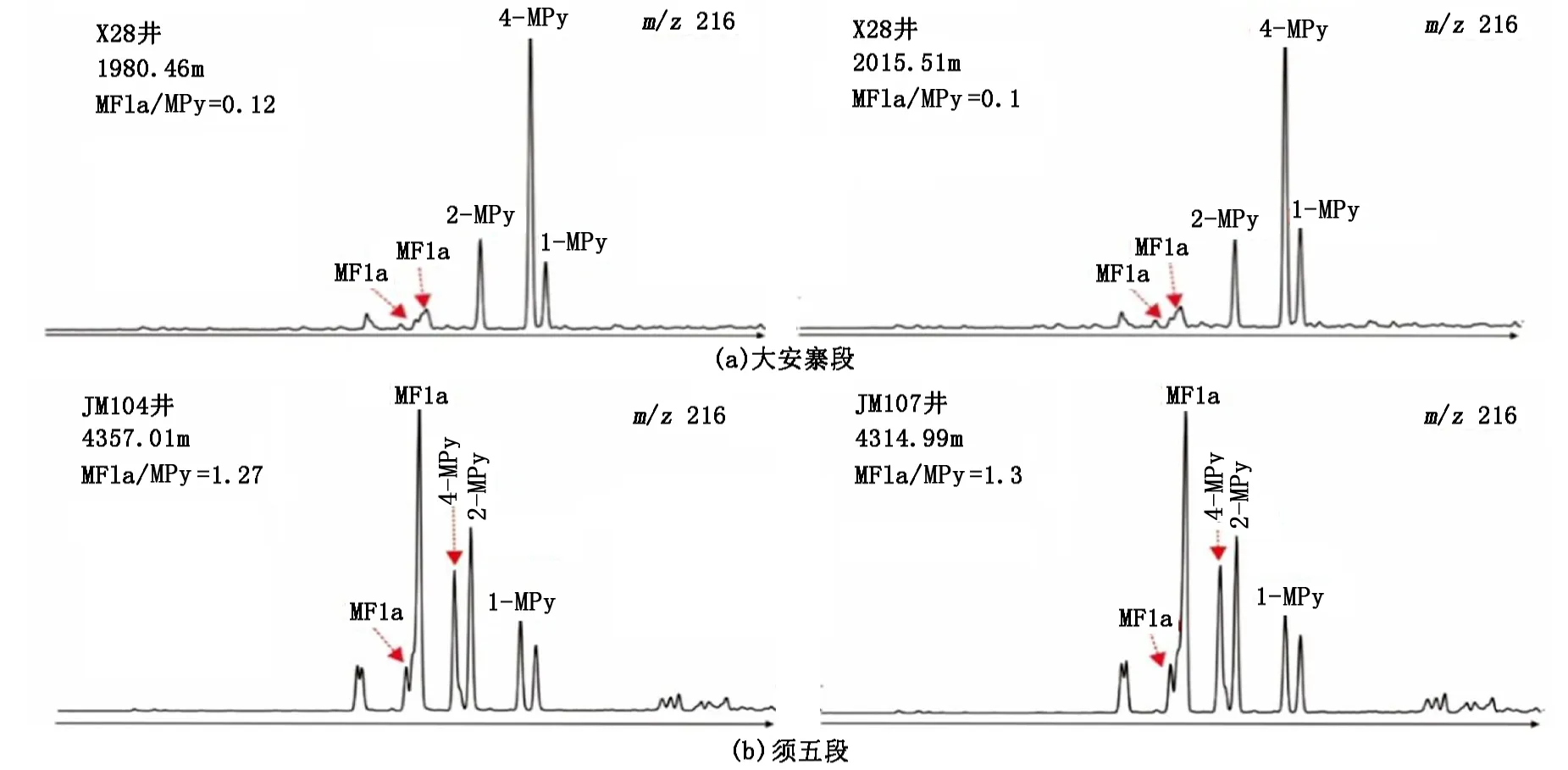

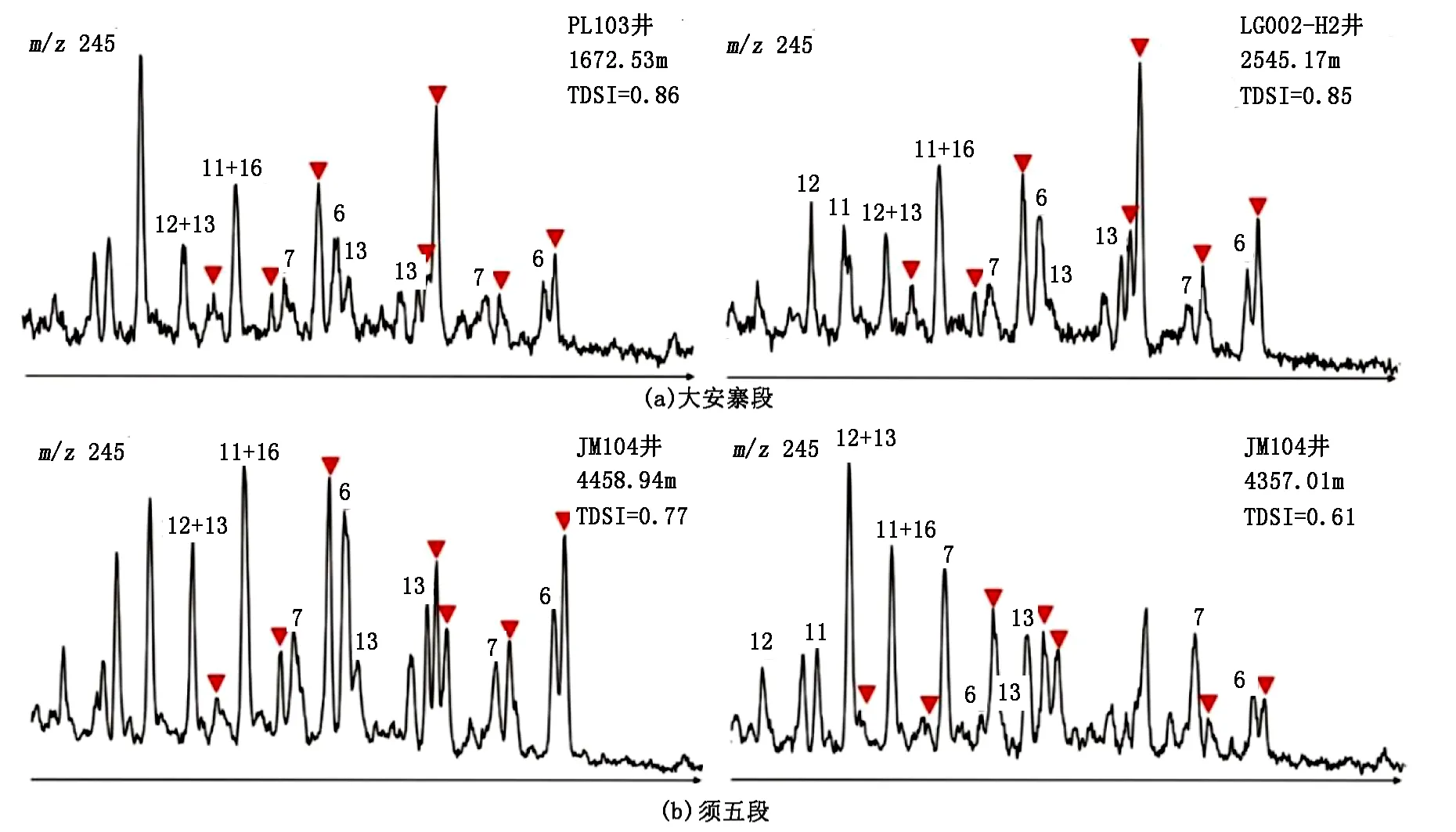

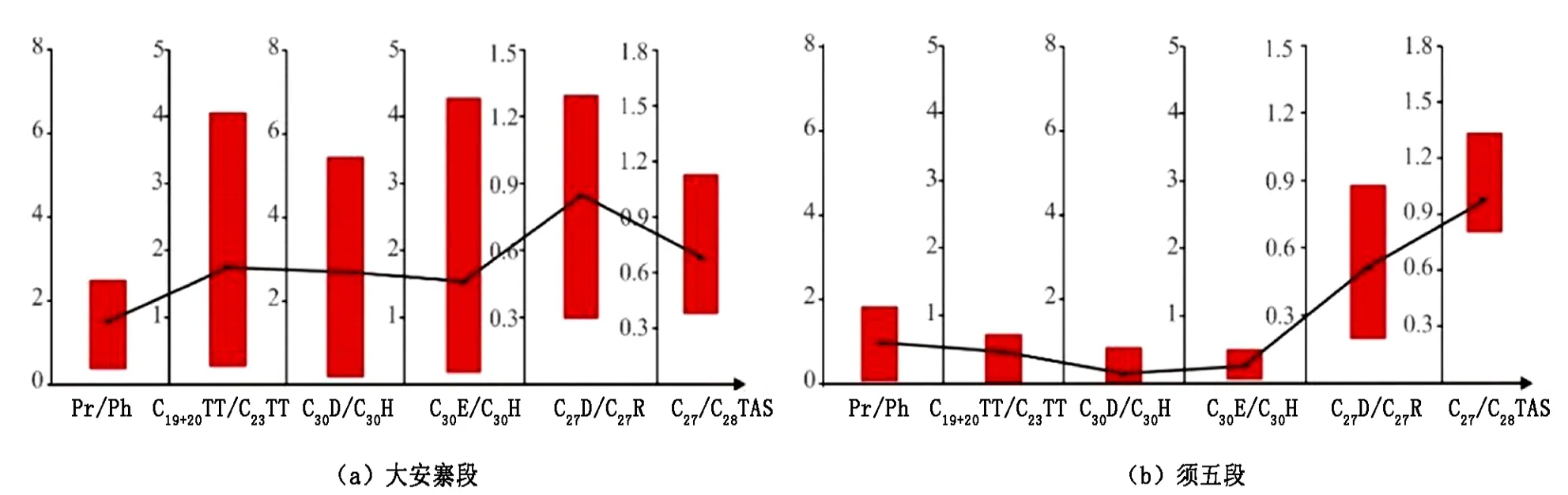

C27-29甾烷的分布與組成特征不僅與原始生烴母質關系密切,而且還受控于沉積環境的性質(如水體古鹽度的高低和氧化還原性)及烴源巖的巖性,其異構體比值還能判斷原油的成熟度[26-28]。一般而言,C27和C28甾烷主要來源于低等生物藻類,而C29甾烷與陸源有機質有關。此外,高鹽度、強還原的沉積環境中形成的烴源巖與所生原油常貧重排甾烷,而淡水、偏氧化的沉積環境形成的烴源巖常明顯富含重排甾烷[28]。研究區烴源巖甾烷分布與組成特征差異較小,規則甾烷分布均呈C27>C28、C28 注:化合物符號“R”、“S”分別代表手型碳原子的異構化形態為R型和S型。圖8 川中油氣區金華地區大安寨段和須五段烴源巖甾烷系列分布特征Fig. 8 Distribution characteristics of sterane series of source rocks of Da′anzhai member and Xujiahe 5 member in Jinhua area of central Sichuan oil and gas region 圖9 川中油氣區金華地區大安寨段和須五段烴源巖C27-28-29甾烷碳數 組成關系圖Fig. 9 Diagram of carbon number composition of C27-28-29 steranes of source rocks of Da′anzhai member and Xujiahe 5 member in Jinhua area of central Sichuan oil and gas region 芳烴化合物是烴源巖中沉積有機質的熱演化產物。相對于常規的生物標志物,它們包含著更為特殊的地球化學信息,被廣泛應用于判識有機質生源及其沉積環境和確定熱演化程度[29]。常見有萘系列、菲系列、“三芴”、聯苯等等。該次研究在充分分析芳香烴色譜色質數據后,篩選出芳烴系列中芘和螢蒽類烷基同系物參數、三芳甾類系列參數來刻畫烴源巖的地球化學特征:芘和螢蒽類烷基同系物主要來源于煤、石油、礦物燃料以及植物燃燒產物。 研究區大安寨段烴源巖抽提物中含有豐富的芘和螢蒽類化合物。在m/z216質量色譜圖上檢測出甲基芘(MPy)及其同系物甲基螢蒽(MFla),大安寨段烴源巖MFla/MPy整體較低(介于0.042~0.30之間)(見圖10);須五段烴源巖中芘和螢蒽類化合物呈現出與大安寨段完全不同的分布特征,MFla豐度占有絕對優勢,MFla/MPy介于0.80~1.78之間(見圖10)。 圖10 川中油氣區金華地區大安寨段和須五段烴源巖甲基芘系列分布Fig. 10 Distribution of methyl pyrene series of source rocks of Da′anzhai member and Xujiahe 5 member in Jinhua area of central Sichuan oil and gas region 三芳甾烷系列化合物主要包括以m/z231為基峰的三芳甾烷系列和以m/z245為基峰的甲基三芳甾烷系列、三芳甲藻甾烷,它們是生物體內具有甾類骨架的前身物,如甾烯(烷)醇、酮在成巖和熱演化過程中發生脫官能團形成甾烯[30],然后脫氫經單芳甾類發生進一步芳構化作用后的產物,如C27單芳甾可以轉化成為C26三芳甾烷,因此C26-C27-C28三芳甾烷相對含量同樣可以用來判識原油有機質的生源構成[31,32]。但是,常規芳烴色譜-質譜(GC-MS)分析得到的m/z231質量色譜圖上,C26R和C27S三芳甾烷往往共流出,所以該參數并沒有得到廣泛應用。研究區大安寨段和須五段烴源巖樣品中檢測出豐富的三芳甾烷,大安寨段和須五段烴源巖C27/C2820R TAS(C27-20R/C28-20R)均較低(見圖11)。 三芳甲藻甾烷來自于甲藻甾烷,從結構上來講與4,23,24-三甲基膽甾醇有關,作為一類重要的表征年代的生物標志物,一般認為三芳甲藻甾烷主要出現自早侏羅紀時期,其生物前驅物與溝鞭藻類有關。PETERS等[33]認為三芳甲藻甾烷主要富集于中生代之后的樣品中,古生代海相有機質及原油中因含量低于檢測極限而無法識別,但是,后來陸續有學者研究發現,即使在早古生代亦有三芳甲藻甾烷類化合物的出現,尤其是寒武紀時期三芳甲藻甾烷相對含量很高。TDSI(三芳甲藻甾烷指數)被用來表示樣品中三芳甲藻甾烷的相對含量(TDSI=三芳甲藻甾烷/(三芳甲藻甾烷+3-甲基-24-乙基三芳甲藻甾烷))。研究區大安寨段和須五段烴源巖樣品中檢測出豐富的三芳甲藻甾烷,且2套烴源巖三芳甾烷分布特征相差不大,TDSI總體介于0.38~0.92之間,多數處于0.5~0.85之間(見圖12)。 不同層位烴源巖的分子地球化學特征記錄著各自在生源、沉積環境及成熟度等方面的信息。研究區大安寨段和須五段烴源巖的分子地球化學特征差異較為顯著。由于四川盆地烴源巖本身非均質性較強,特征較為復雜,很難用單一2種參數對烴源巖特征進行區分。因此該次研究選取了Pr/Ph、C19+20TT/C23TT、C30E/C30H、C30D/C30H、C27D/C27R、C27/C28TAS等參數對大安寨段和須五段烴源巖地球化學特征進行了描述(見圖13),以期為油源對比提供依據。由圖13可以看出,大安寨段烴源巖地球化學特征總體上呈現中等Pr/Ph,中等C19+20TT/C23TT,中等C30D/C30H、C30E/C30H,高C27D/C27R,相對低C27/C28TAS;須五段烴源巖總體上呈現低-中等Pr/Ph,低C19+20TT/C23TT、C30D/C30H、C30E/C30H,中等C27D/C27R,相對高C27/C28TAS。 注:圖中數字代表TDSI參考值。圖12 川中油氣區金華地區大安寨段和須五段烴源巖甲基三芳甾烷和三芳甲藻甾烷分布特征Fig. 12 Distribution characteristics of methyltriarylstane and triarylsterone of source rocks of Da′anzhai member and Xujiahe 5 member in Jinhua area of central Sichuan oil and gas region 圖13 川中油氣區金華地區大安寨段和須五段烴源巖地化特征折線圖Fig. 13 The line chart of geochemical characteristics of source rocks of Da′anzhai member and Xujiahe 5 member in Jinhua area of central Sichuan oil and gas region 生物標志化合物可以直接反映出不同類型的生源特征,綜合多種生物標志化合物組合特征,可以較為有效地反映出烴源巖中有機質的生源構成信息[33-35]。有機質的生源類型主要包括高等植物生源、水生菌藻生源、細菌生源等主要類型。根據多種生物標志化合物反映出的生源信息進行相對百分含量計算,可以獲取烴源巖有機質的生源構成參數,為揭示烴源巖的母質來源提供直接證據。 大安寨段烴源巖菌藻類生源占32.4%~55.2%(平均48.2%),高等植物生源占39.5%~62.1%(平均47.4%),細菌類生源占2.2%~5.6% (平均4.4%),顯示出豐富的水生菌藻類和陸生高等植物混源輸入為主的特征。須五段烴源巖高等植物生源占48.0%~66.4%(平均57.2%),菌藻類生源占31.4%~49.5%(平均40.4%),細菌類生源占2.3%~2.5%(平均2.4%),顯示出陸源高等植物生源為主的特征。 1)大安寨段烴源巖地球化學特征總體上呈現中等Pr/Ph,中等C19+20TT/C23TT,中等C30D/C30H、C30E/C30H,高C27D/C27R,相對低C27/C28TAS。須五段烴源巖總體上呈現低-中等Pr/Ph,低C19+20TT/C23TT、C30D/C30H、C30E/C30H,中等C27D/C27R,相對高C27/C28TAS。 2)大安寨段烴源巖以水生菌藻類和陸生高等植物混源輸入為主,須五段烴源巖以陸源高等植物生源為主。

3.5 芳烴系列

3.6 不同層位烴源巖分子地球化學特征對比

4 烴源巖生源構成

5 結論