底部設置BRB 自復位剪力墻抗震性能和韌性試驗研究

蔣 慶,王韶穎,馮玉龍,種 迅,朱 毅,周亞婷

(1. 合肥工業大學土木與水利工程學院,合肥 230009;2. 合肥工業大學土木工程結構與材料安徽省重點實驗室,合肥 230009)

工程結構抗震設防目標逐漸從“小震不壞,中震可修,大震不倒”,向震后快速恢復結構功能方面發展[1]。因此,提出可恢復功能結構,降低結構震后修復難度,提高結構抗震韌性,近年來得到廣泛關注[2]。可恢復功能結構主要通過可更換構件、自復位結構和搖擺體系等形式實現[3]。

1963 年Housner[4]發表了關于“倒搖擺結構”在地震作用下行為的研究,被認為是研究搖擺墻的開端。在搖擺墻內設置預應力筋,形成自復位剪力墻,震后在預應力的作用下墻體可以恢復到原有的位置,具有殘余變形小的優點。汪夢甫等[5]提出內藏鋼板支撐預應力自復位剪力墻,試驗結果表明在位移角2%時,最大殘余位移角為0.42%,結果說明配置無粘結預應力筋能夠減小試件的殘余變形。黨像梁等[6]研究了底部開水平縫預應力自復位剪力墻,指出其能在不降低剪力墻承載力和剛度的前提下極大減小墻體的殘余變形,且能將非線性變形集中在墻體和基礎連接開縫處,使墻體的裂縫數量和發展都極大程度的減少。Perez等[7]對五片多層無粘結后張法預應力混凝土剪力墻進行了試驗研究,所有試件都表現出極好的自復位能力,最大的殘余位移角0.1%。徐龍河等[8]提出一種底部鉸支自復位鋼筋混凝土剪力墻,墻體損傷和殘余位移都得到了降低。

基于耗能減震的思想,通常在自復位剪力墻結構中設置耗能元件。Restrepo 等[9]對預制預應力混凝土剪力墻進行了擬靜力試驗研究,指出含有耗能件的試件在提供良好的自復位能力的同時,也具有較好的耗能能力。Marriott 等[10]提出外置自復位剪力墻的耗能裝置以便震后更換,其振動臺試驗結果表明加裝阻尼器能夠提高自復位剪力墻結構的耗能能力,且剪力墻具有自復位能力。謝劍等[11]采用內置的耗能鋼筋作為自復位墻的耗能元件,試驗結果表明內置耗能件的可更換性有待進一步提升。

屈曲約束支撐(BRB)是由核心鋼板和約束部件組成的支撐構件,具有良好的延性和耗能能力,且具有可以更換的優點,目前作為可更換的耗能支撐,已被廣泛地應用在工程結構中[12-13]。

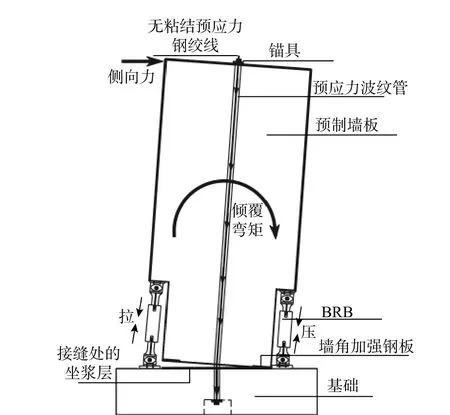

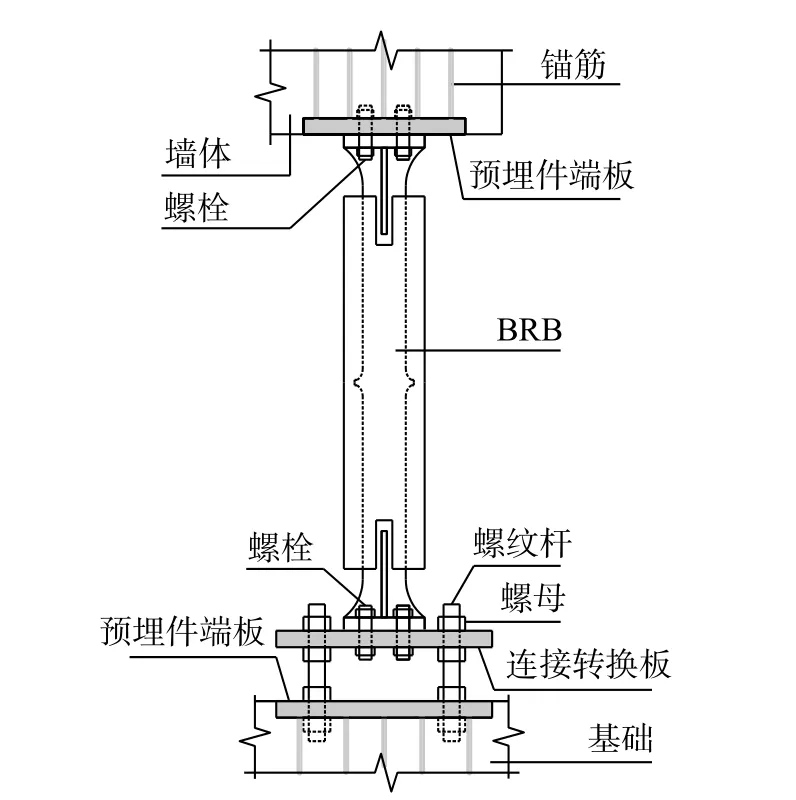

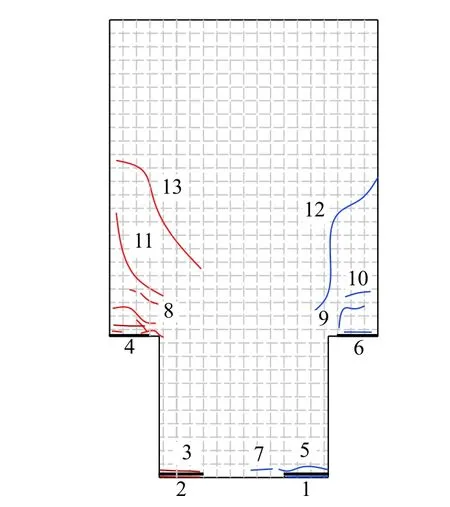

為了提高剪力墻自復位能力和耗能能力,且實現耗能構件在震后可更換,使墻體具有震后功能可恢復性,本文提出底部帶有BRB 的自復位剪力墻,其組成部分與抗側機制如圖1 所示。為了研究該剪力墻的抗震和韌性性能,本文設計制作1 片自復位剪力墻和2 組BRB 構件,進行了擬靜力試驗和更換試驗研究,分析了其破壞特征、滯回性能、自復位性能和可恢復性能等。

圖1 自復位剪力墻抗側機制Fig. 1 Lateral resistance mechanism of self-centering shear wall

1 試驗概況

1.1 試驗設計

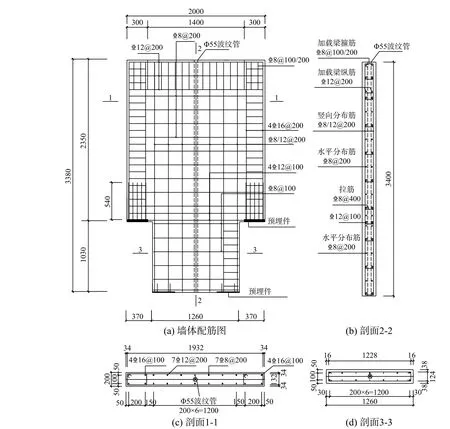

為結構提供自復位能力,預應力鋼絞線在地震作用下保持在彈性階段,鋼絞線宜布置在剪力墻中線處,或者對稱的布置在距剪力墻中線0.1 墻寬范圍內[14]。本次試驗中鋼絞線布置在墻體的中心線處,試件中的耗能件BRB 設置在墻體的兩側。墻體高度為3380 mm,寬度為2000 mm,厚度為200 mm;墻體兩側設置暗柱,截面尺寸為300 mm × 200 mm;墻板頂部450 mm 范圍內加強配筋作為加載梁;墻板底部基礎梁尺寸為2800 mm ×600 mm × 600 mm。混凝土強度等級為C35,受力鋼筋均選用HRB 400 級鋼筋。自復位剪力墻尺寸及配筋見圖2。

圖2 自復位剪力墻尺寸及配筋 /mmFig. 2 Dimensions and reinforcement of self-centering shear wall

1.2 預應力鋼絞線選用

本文選用4 根1×7 股直徑為15.2 mm 的鋼絞線作為自復位裝置,采用后張法,鋼絞線的極限強度標準值fptk為1860 N/mm2,初始預應力取0.45fptk(837 N/mm2),初始預拉力值為480 kN。

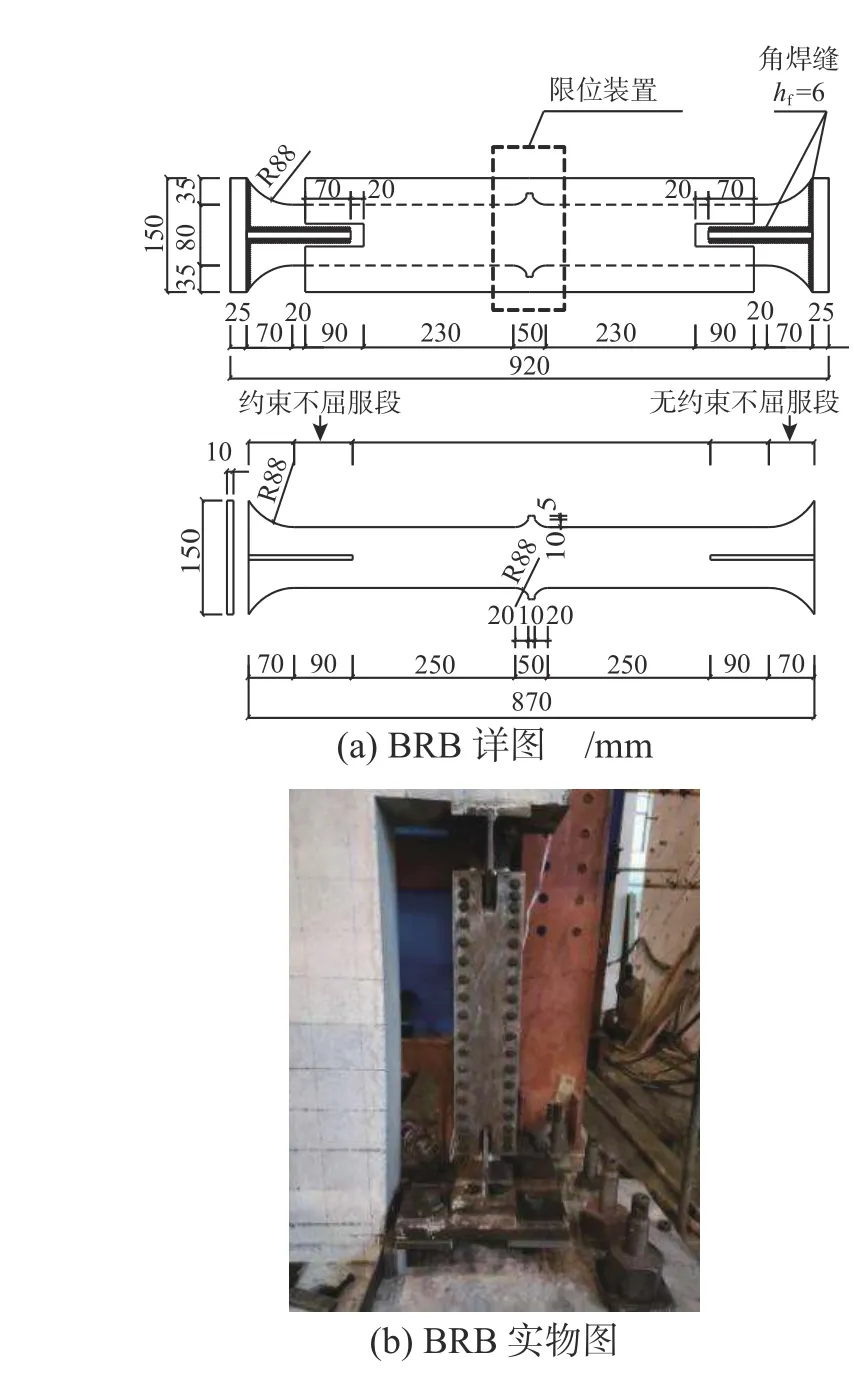

1.3 BRB 的設計

本文采用三明治全鋼型BRB,主要由核心板、約束板和填充板組成,其整體構造尺寸及實物圖如圖3 所示。核心板采用Q235 鋼材,約束板和填充板采用Q345 鋼材。本文核心板與約束板的間隙取1 mm,核心板表面填充無粘結材料丁基橡膠。為了保證BRB 能夠良好工作,在混凝土里預埋了焊接錨筋的端板,BRB 通過螺栓與端板相連;為了易于更換BRB,在BRB 底端設置了連接轉換板,如圖4 所示。

圖3 BRB 整體構造尺寸及實物圖Fig. 3 Integral construction dimensions and object pictures of BRB

圖4 BRB 連接示意圖Fig. 4 Connection diagrammatic drawing of BRB

1.4 材料性能

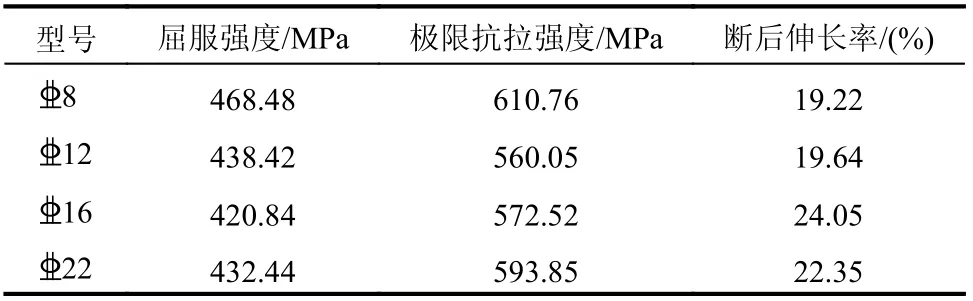

墻體和接縫坐漿的立方體(150 mm × 150 mm ×150 mm)抗壓強度平均值分別為32.6 MPa 和45.0 MPa,鋼筋的力學性能分別見表1。

表1 鋼筋力學性能Table 1 Mechanical properties of steel reinforcement bars

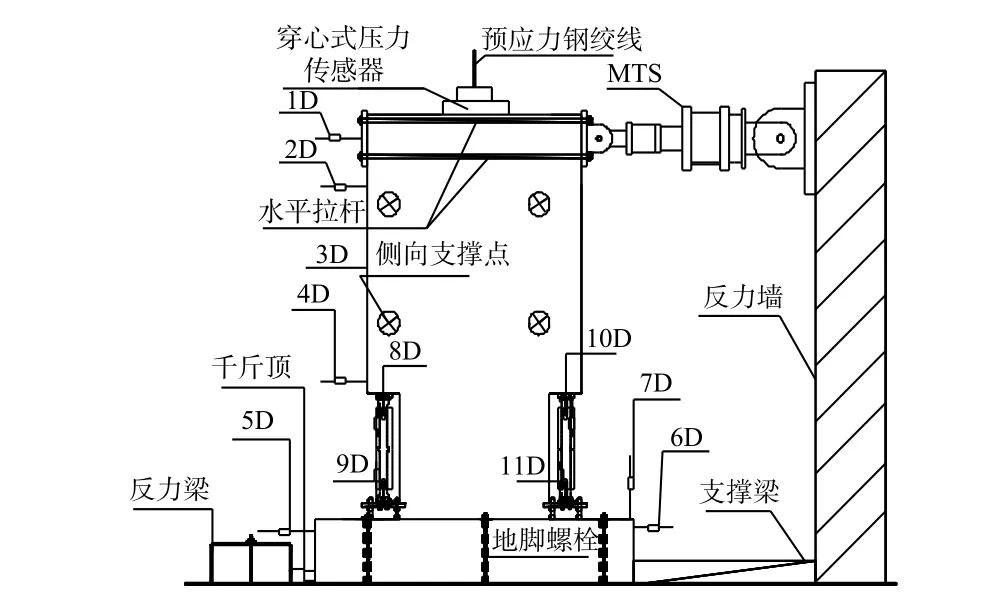

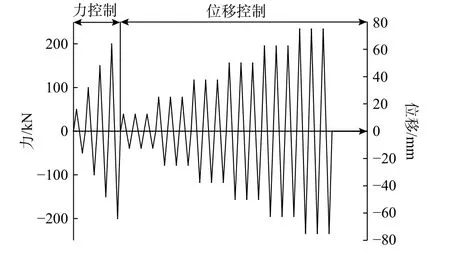

1.5 試驗裝置和加載制度

圖5 為試驗裝置示意圖,圖5 中D 表示位移計。圖6 為加載制度曲線。正式試驗加載前先進行預加載,預加載值為估算開裂荷載的30%。正式加載采用力-位移混合加載制度,在達到屈服荷載前采用力控制,每級荷載循環一次;試件進入屈服階段后采用位移控制,每級荷載循環三次。第一次試驗結束后,更換BRB 進行第二次試驗,其加載制度是在第一次試驗加載制度基礎上,增加75 mm 位移下的疲勞試驗。

圖5 試驗裝置示意圖Fig. 5 Diagrammatic drawing of experimental unit

圖6 加載制度Fig. 6 Loading system

2 試驗現象及破壞形態

2.1 試驗現象

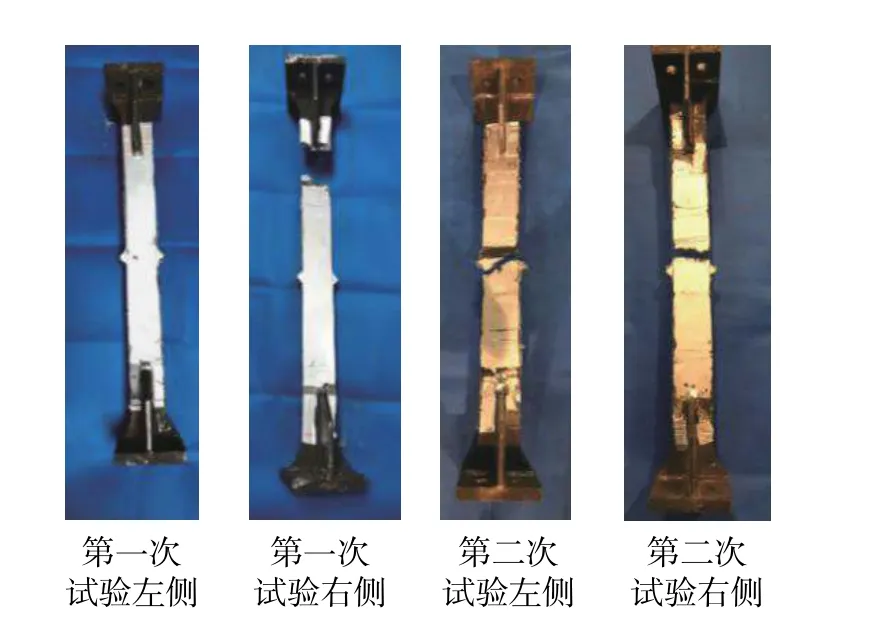

表2 為試驗破壞現象。相比與第一次試驗,第二次試驗墻體雖然裂縫寬度和抬升量有所增加,但并未出現新的裂縫,表明墻體的震后功能可恢復性良好。試驗結束后,墻體的裂縫如圖7 所示。圖8 為BRB 變形圖,BRB 發生了較大的變形和損傷,表明BRB 起到了耗能的作用。

表2 試驗現象Table 2 Experimental phenomena

圖7 墻體裂縫圖Fig. 7 Wall crack diagram

圖8 BRB 破壞情況Fig. 8 Damage of BRB

2.2 試驗現象分析

1)自復位剪力墻由于預應力的存在,卸載后具有明顯的自復位,底部接縫展開變小,裂縫基本閉合。

2)試件中自復位墻體發生繞墻體角部的搖擺,變形主要發生在墻體與基礎的接縫位置,墻體未發生嚴重的破壞。

3)更換BRB 后,墻體自復位性能仍然良好,墻體也幾乎沒有出現新的裂縫,承載力基本不變,說明墻體在震后功能可恢復性良好。

3 試驗結果及其分析

3.1 滯回曲線

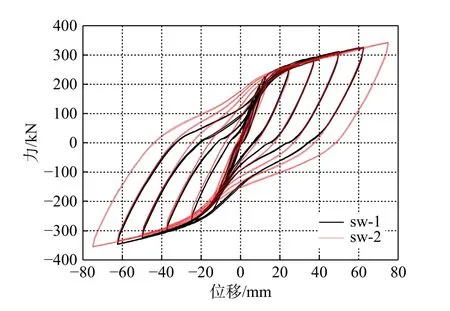

兩次試驗的滯回曲線如圖9 所示。滯回曲線呈弓形,滯回曲線較為飽滿,表明該試件具有較好的耗能能力;兩次試件滯回曲線相差不大,表明更換BRB 后,墻體的耗能能力并未下降。sw-1比sw-2 的滯回曲線更捏攏是因為第一次試驗過后,墻體有一定的損傷(墻角的損傷與砂漿層的損傷),這導致sw-1 比sw-2 的滯回曲線更捏攏,然而兩曲線相差不大。

圖9 試件滯回曲線Fig. 9 Hysteretic curves of specimens

3.2 荷載-位移骨架曲線

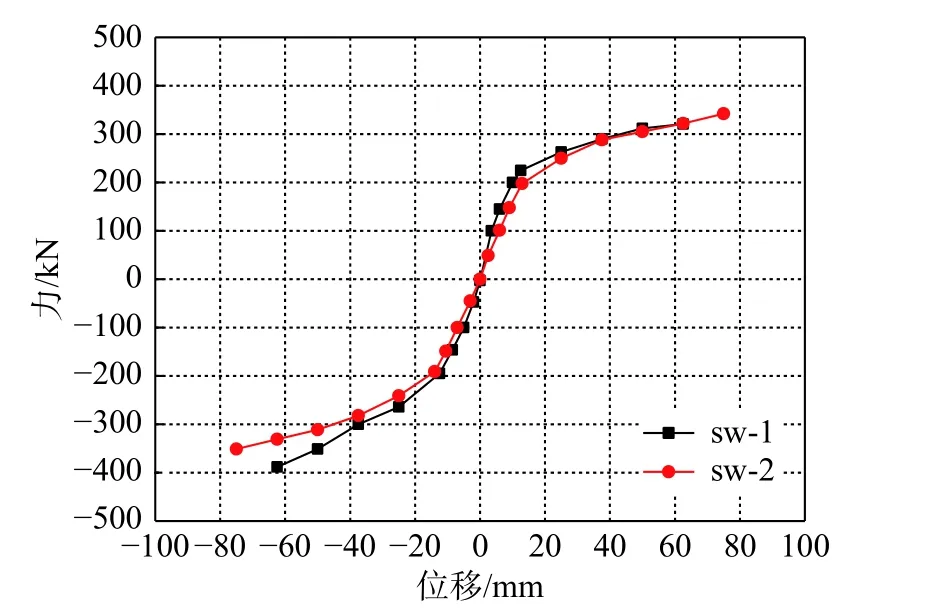

骨架曲線如圖10 所示。圖10 中可見,兩次試驗在位移大約12.5 mm 左右,骨架曲線出現轉折點,之后,由于BRB 材料強化和彈性預應力鋼筋的作用,試件承載力繼續有所增加。兩次骨架曲線基本保持一致,第二次試驗反向位移下承載力稍小于第一次試驗。

圖10 骨架曲線Fig. 10 Skeleton curves

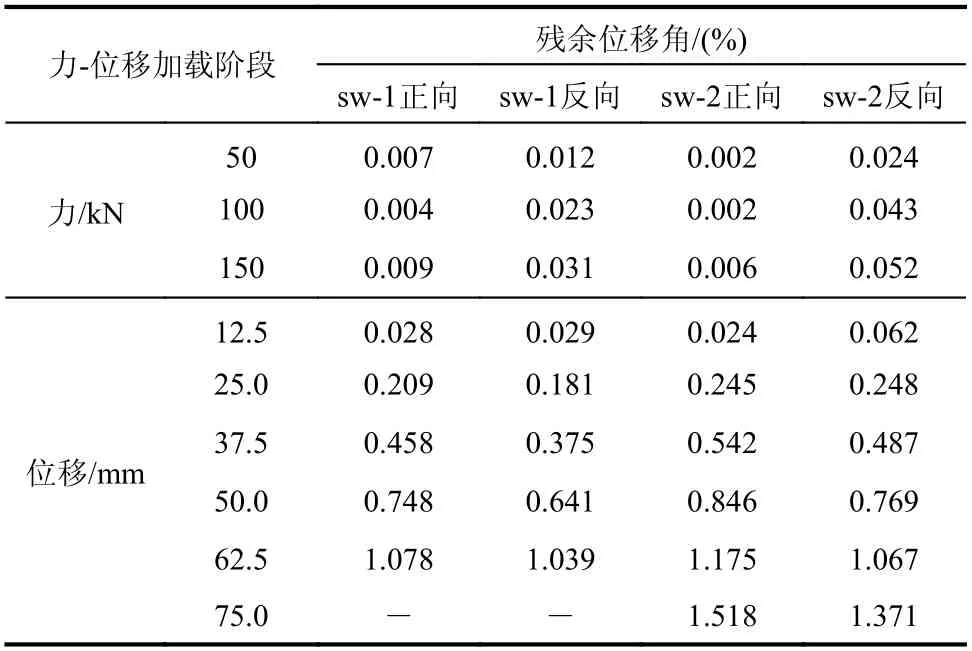

3.3 剛度退化曲線

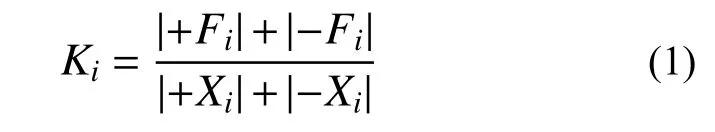

本文用割線剛度Ki來反映試件在加載過程中的剛度退化情況,具體計算公式如下:

式中:Xi和-Xi分別為第i級循環加載下的正、反向峰值位移;+Fi和-Fi分別為第i級循環加載正、反向峰值位移下的荷載。

圖11 為試件的剛度退化曲線。可以看出,兩次試驗試件的剛度隨著位移的增加在不斷減小。更換BRB 后,未對接縫處損傷的坐漿層和開裂的墻體進行修復,導致第二次試驗初始割線剛度降低。加載位移25 mm 之后,兩個試驗的剛度曲線開始重合,說明更換BRB,墻體前期的損傷只影響了第二次試驗前期墻體的剛度,對后面的沒有太大的影響,兩次試驗的割線剛度基本保持一致。

圖11 剛度退化曲線Fig. 11 Stiffness degeneration curves

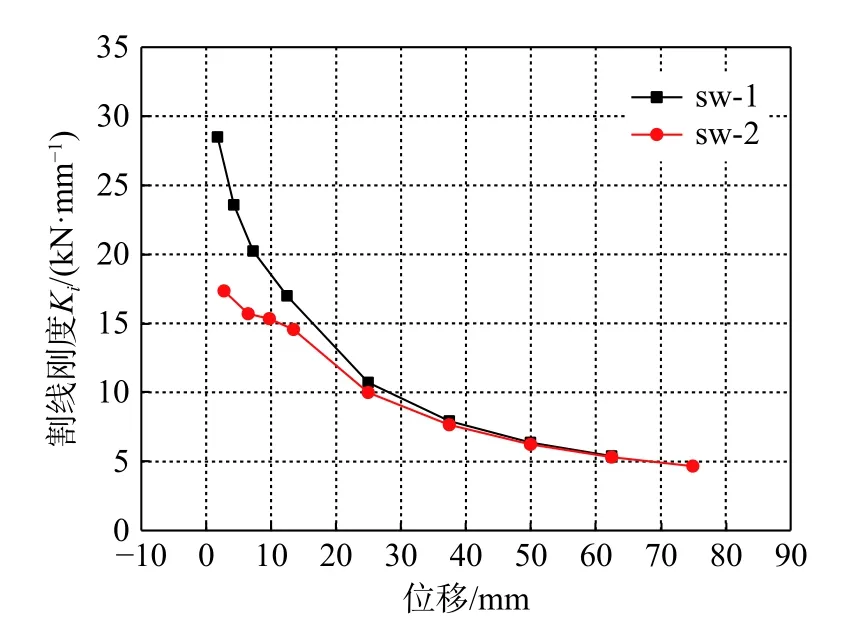

3.4 預應力鋼絞線受力

兩次試驗的鋼絞線合力隨位移的變化關系如圖12 所示。隨著位移的增大,鋼絞線合力也逐漸增大,鋼絞線應力未超過其抗拉強度設計值(1320 N/mm2),說明鋼絞線在試驗過程中始終保持彈性。兩次試驗的曲線差異不大。

圖12 預應力鋼絞線合力Fig. 12 Composite force of prestressing steel strand

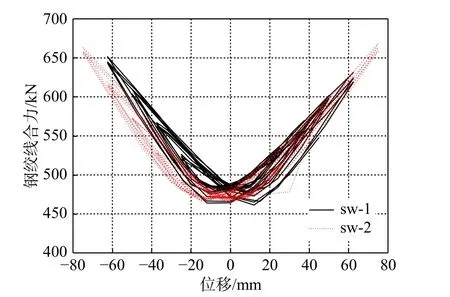

3.5 殘余位移角

殘余位移角為最大位移對應的卸載后的位移角,殘余位移角見表3。

由表3 可以看出,隨著加載位移的增加,自復位剪力墻的殘余位移角也在不斷增加。當加載到37.5 mm 時(位移角為1.18%),第一次和第二次試驗殘余位移角為0.375%~0.542%;當加載到75.0 mm時(位移角為2.36%),殘余位移角約為1.4%,表明該自復位墻具有一定的自復位能力,但也存在一定的殘余變形,在工程應用中可通過增加初始預應力設計值或預應力筋數量、優化預應力筋布置位置和減小BRB 面積等方法減小殘余變形。兩次試驗的殘余位移角基本一致,說明墻體在更換BRB 后,自復位墻體的功能可恢復性良好。

表3 殘余位移角Table 3 Residual drift ratios

3.6 耗能能力

圖13 是位移和能量耗散系數E[16]的關系圖。兩次試驗曲線整體都呈上升趨勢,且最大位移下E約為3.0,說明BRB 發揮了較好的耗能能力。兩次試驗對比,耗能曲線基本吻合,說明墻體震后功能可恢復性良好。

圖13 構件耗能圖Fig. 13 Energy dissipation diagram of specimens

4 結論

通過對自復位剪力墻進行擬靜力試驗和更換試驗,得到如下結論:

(1)試驗墻體有少量裂縫,墻體基本保持完好,BRB 變形較大,鋼絞線未屈服,試驗結果表明:本文設計的自復位墻達到了BRB 為主要損傷耗能構件,墻體和鋼絞線保持彈性的設計目標。

(2)試驗滯回曲線較為飽滿,耗能系數最大值約為3.0,表明該自復位墻耗能能力較高。

(3)當位移角為1.18%時,第一次和第二次試驗殘余位移角為0.375%~0.542%;當位移角為2.36%時,殘余位移角約為1.5%,表明該自復位墻具有一定的自復位能力,也存在一定的殘余變形。

(4)兩次試驗對比,可以發現BRB 更換后,自復位墻的墻體損傷、耗能能力和自復位能力基本保持一致,表明該自復位墻具有較好的功能可恢復性。