骨髓細胞形態(tài)確診黑熱病4例回顧分析

張 磊, 張 雯, 陳社平, 王 婷

(1.西安交通大學第二附屬醫(yī)院檢驗科,陜西 西安 710004;2.西安交通大學第二附屬醫(yī)院血液科,陜西 西安 710004)

黑熱病又稱內臟利什曼病,由杜氏利什曼原蟲寄生在人體巨噬細胞內所致,以白蛉為傳播媒介。患者發(fā)病后1~2年內易并發(fā)其他感染導致死亡。黑熱病的臨床表現無明顯特異性,其發(fā)熱、肝脾腫大、全血細胞減少等表現易與血液系統(tǒng)疾病等混淆,極易誤診、漏診[1]。本研究對2018—2020年西安交通大學第二附屬醫(yī)院收治的4例黑熱病患者的診療經過進行回顧分析,以期為黑熱病診斷提供一定的參考。

1 病例資料

1.1 病例1

男,26 歲,陜西省安康市農民。2017年5—8月無明顯誘因發(fā)熱,伴大汗,于當地診所肌內注射“退熱”藥物(藥物不詳),體溫降至正常,其后于35 ℃~40 ℃波動,發(fā)熱前伴有寒戰(zhàn),其后大汗,口服藥物后可退熱(藥物不詳)。當地醫(yī)院診斷為外周血三系細胞減少,遂收入院,住院期間行骨髓穿刺,示感染性骨髓象改變。抗感染治療后,癥狀反復。為進一步治療,于西安交通大學第二附屬醫(yī)院感染科住院治療。血常規(guī)檢查示:三系細胞減少明顯,自然殺傷細胞減少,鐵蛋白升高,考慮噬血細胞綜合征。轉血液科治療,按照標準方案給予環(huán)孢素、糖皮質激素、依托泊苷治療,癥狀好轉后出院。2017年11月再次出現發(fā)熱,就診于西安交通大學第二附屬醫(yī)院血液科,予以依托泊苷100 mg/d,化療后控制細胞因子風暴,輔以成分輸血、抗感染治療后出院,門診隨診復查。2018年4月,因持續(xù)高熱再次就診于西安交通大學第二附屬醫(yī)院血液科,診斷為噬血細胞綜合征合并彌散性血管內凝血(disseminated intravascular coagulation,DIC),糾正DIC后,繼續(xù)化療4 d;4月24日行骨髓穿刺后出院。2018年5月8日,以噬血細胞綜合征擬行骨髓移植收入西安交通大學第二附屬醫(yī)院血液科。5月11日骨髓報告示:增生性骨髓,巨核細胞數正常、血小板少見,組織細胞比例明顯增多,可見大量異常吞噬現象,并可見利什曼原蟲。查體:體溫37.5 ℃,脈搏109次/min,呼吸20次/min,血壓12.10/7.74 kPa;發(fā)育正常,營養(yǎng)中等,貧血面容,表情自如,自主體位,意識清楚;全身皮膚面膜無黃染,胸前區(qū)肩部可見散在米粒大小的黑色皮疹;無全身淺表淋巴結腫大;頭、胸等查體未見明顯異常;腹部脾臟叩診擴大,肋下9 cm;其余未見明顯異常。

1.2 病例2

女,24歲,陜西省商洛市山陽縣農民。2018年6月無明顯誘因出現乏力,活動后心慌、氣短,休息后可自行緩解,無發(fā)熱,無腹痛、腹瀉等不適,未予重視,后間斷出現發(fā)熱、咳嗽,于當地醫(yī)院按呼吸道感染予以抗菌藥物對癥治療,效果尚可。2019年5月腹脹無緩解,進行性加重,就診于商洛市某院。血常規(guī)示:白細胞計數0.87×109/L,血紅蛋白36 g/L,血小板計數49×109/L,予以輸血等對癥治療。電子計算機斷層掃描示:巨脾。骨髓檢查未見明顯異常。2019年6月27日以脾大待查收入西安交通大學第二附屬醫(yī)院血液科。查體:除脾臟平臍外,其余各項未見明顯異常。2019年7月5日骨髓報告示:檢見大量利杜氏小體(利什曼原蟲)。

1.3 病例3

男,48歲,陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣工人。2020年5月受涼后發(fā)熱,體溫最高達38 ℃,無畏寒、寒戰(zhàn),伴有咳嗽、咳痰,痰為白色黏液。伴有腹脹、乏力,頭昏、氣短。當地醫(yī)院電子計算機斷層掃描示:右肺炎癥,縱膈淋巴結腫大,肝脾增大。2020年6月11日就診于西安交通大學第二附屬醫(yī)院,查體:除脾臟肋下可觸及,其余未見明顯異常。門診查血常規(guī)示:白細胞計數2.18×109/L,血紅蛋白69 g/L,血小板計數80×109/L。免疫球蛋白(immunoglobulin,Ig)檢查示:IgG 81.50 g/L,κ輕鏈20.00 g/L,λ輕鏈9.12 g/L。以高球蛋白血癥收入院,骨髓穿刺結果顯示:檢見大量利什曼原蟲。

1.4 病例4

男,16歲,陜西省韓城市學生。2020年10月16日因反復發(fā)熱1月余,肝脾腫大就診于西安交通大學第二附屬醫(yī)院。門診血常規(guī)示:白細胞計數2.16×109/L,血紅蛋白126 g/L,血小板計數107×109/L(檢見異型淋巴細胞)。骨髓穿刺示:檢見大量利什曼原蟲。

2 實驗室檢查

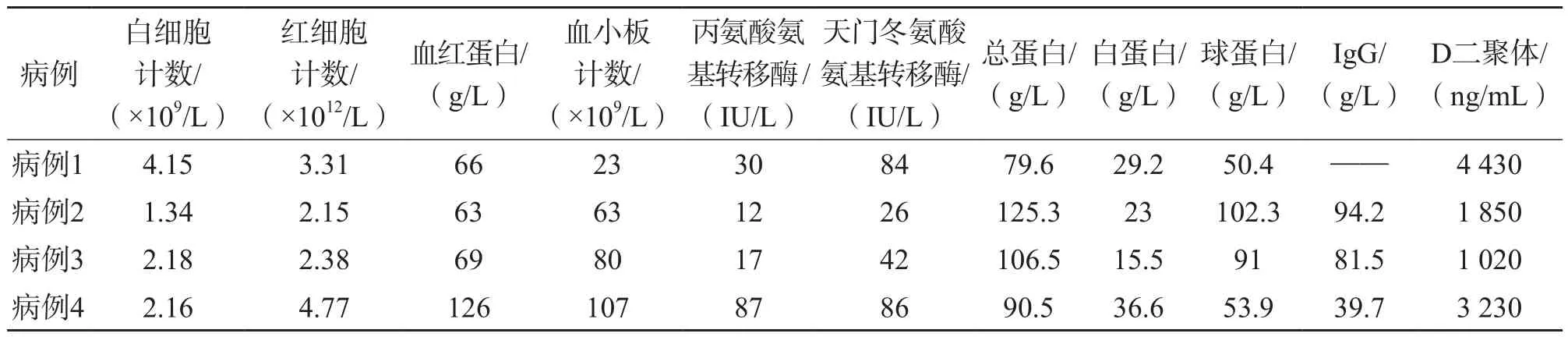

2.1 初次血常規(guī)、生化、免疫等實驗室檢測結果

4例患者初次血常規(guī)、生化、免疫等實驗室指標檢測結果明顯異常。見表1。

表1 4例患者實驗室指標檢測結果

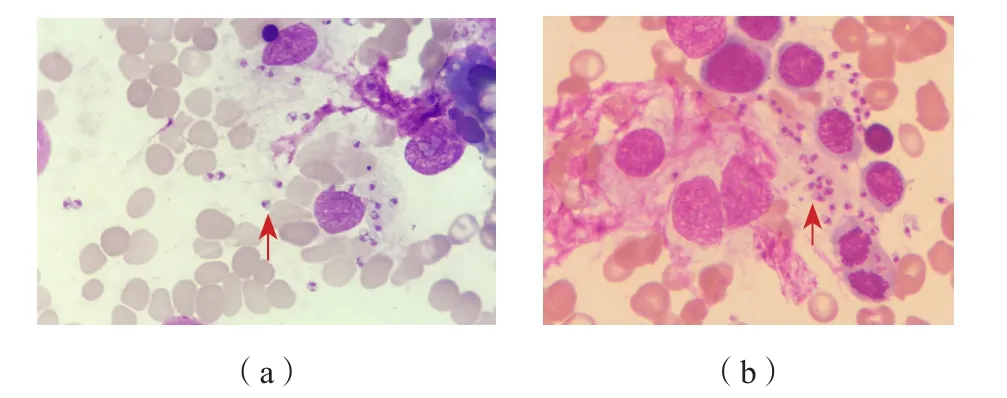

2.2 骨髓檢查結果

4例患者均未見腫瘤細胞,各個階段細胞比例正常。網狀細胞內外均可見1個或多個圓形、卵圓形,直徑為2~5 μm,胞質呈淡藍色,內有1個較大圓形核,核呈紫紅色,核旁可見細小、桿狀、著色較深動基體。形態(tài)特征符合利什曼原蟲無鞭毛體。見圖1。

圖1 骨髓涂片瑞氏染色(×1000)

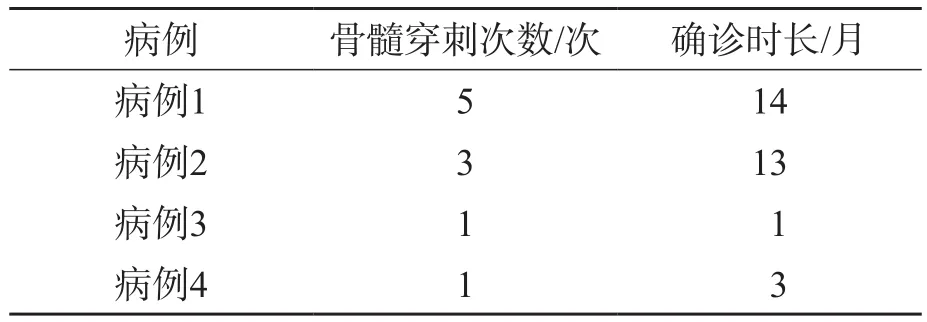

3 確診時長

4例患者由于臨床表現不同,確診時長不一,具體情況見表2。

表2 4例患者確診時長

4 討論

20世紀40、50年代以前,黑熱病曾在我國長江以北地區(qū)廣泛流行,通過大規(guī)模防治工作,1958年基本被消滅。目前在新疆南部、甘肅南部及四川北部、陜西南部等仍有小范圍流行或散在病例[2-4]。本研究中有3例患者來自陜西省南部市、縣,且從事戶外工作,有明確的疫區(qū)史。

黑熱病可分為人源型(平原型)、犬源型(山丘型)和自然疫源型(荒漠型)三大類,自然疫源型傳染源主要為野鼠、野犬等野生動物[5-8]。其主要通過白蛉的吸血作用在人間、獸間或人獸間互相傳播。利什曼原蟲的生活史分為前鞭毛體和無鞭毛體2期。無鞭毛體在白蛉胃內3 d即可發(fā)育為成熟的前鞭毛體,7 d后前鞭毛體集中于白蛉口腔并進入嘴部,當白蛉叮咬人或動物時,前鞭毛體即侵入受叮咬者皮下組織,然后鞭毛體脫落,身體變圓,成無鞭毛體即利杜體,利杜體不僅能在巨噬細胞內存活和繁殖,其原蟲還可在宿主體內不斷繁殖,引起網狀細胞系統(tǒng)大量增生,導致淋巴結和肝、脾腫大。各類血細胞的減少均與脾功能亢進有關。因網狀內皮系統(tǒng)不斷增生,漿細胞大量增加,導致γ-球蛋白水平升高,加之肝臟受損合成白蛋白減少,使白球蛋白比例倒置。本研究中的4例患者均有脾臟腫大、球蛋白水平升高的情況發(fā)生,其中3例行血清免疫電泳,提示γ-球蛋白水平升高,但未見M蛋白;Ig分型檢測結果顯示均以IgG水平升高為主,且游離輕鏈κ、λ水平升高比例正常。病例2、3和4在實際診斷過程中最初是為了尋找球蛋白水平升高的原因,以相關疾病入手開具相應檢查項目,排除骨髓瘤、淋巴瘤等情況后,查到病原體,最終確診黑熱病。因此,在臨床實踐中,當患者單獨球蛋白水平升高時,除常規(guī)考慮惡性骨髓瘤、淋巴瘤或肝炎可能外,對來自可能疫區(qū)的患者,需要提高排除黑熱病臨床診斷和鑒別診斷的意識,以減少漏診和誤診。

黑熱病的臨床診斷包括病原學診斷(組織活檢、聚合酶鏈反應)和血清學診斷(直接凝集試驗、γK39抗原免疫層析試驗),其中脾臟穿刺液活檢的診斷價值最高(特異性和敏感性均>90%),其次為骨髓(敏感性為53%~86%)和淋巴結(敏感性為5 3%~6 5%)[9]。雖然基于γK39抗原的快速特異性抗體試驗、聚合酶鏈反應、乳膠凝集試驗等新方法已經運用,但大多醫(yī)院未能常規(guī)開展相關免疫學、聚合酶鏈反應實驗室檢測,這些實驗主要集中在各地市級疾病預防控制中心開展,再加上樣本送檢率不高,檢測周期長等原因,故實際上黑熱病誤診、漏診率極高。

典型的利什曼原蟲形態(tài)學特征為:蟲體卵圓形,長直徑為2~4 μm,核及動基體呈紫紅色,核偏一側,胞外單個散在,在骨髓吞噬網狀細胞的胞質中可見10~15個利杜氏小體。其形態(tài)與散在的血小板等很容易混淆,從而導致漏診。此外,利杜氏小體與組織包漿菌和馬爾尼菲藍狀菌的鑒別亦很重要:前者是呈卵圓形或圓形的孢子,直徑3~5 μm,一端稍圓,一端稍尖,胞核染成紫紅色,圓形或卵圓形,占胞體1/3~1/2,孢子外圍繞1圈未染色的空暈,形似莢膜;后者菌體大小不均,2~8 μm,類圓形、長圓形,處于分裂前狀態(tài)的真菌呈粗短臘腸狀,且具有橫膈,胞壁著粉紅色,胞質呈淡藍色,有1~2個紫紅色小核。本研究中的病例1連續(xù)5次行骨髓穿刺,在第2次涂片中已經可以發(fā)現散在的利什曼原蟲小體。由于檢驗人員識別能力有限,當時并未報告,直到第4次骨髓穿刺出現大量蟲體時,才最終確診。另外,病例4確診時間也有1月余,是在外周血涂片中發(fā)現了異常淋巴細胞,為了進一步尋找發(fā)熱原因,進行骨髓穿刺,實驗室人員經培訓學習過前面的失敗案例,才得以確診。本研究4例患者確診后,經銻劑治療,很快肝脾回縮,臨床癥狀消失。骨髓復查無明顯利什曼原蟲出現。

黑熱病的臨床表現也極易被誤診為噬血細胞綜合征,兩者均有長期不規(guī)則發(fā)熱、貧血、肝脾腫大、全血細胞減少等表現。病例1最早按噬血細胞綜合征治療了1年多,并使用化療藥物治療,治療期間誘發(fā)感染性彌散性血管內凝血,在最后1次準備行自體骨髓移植前期,發(fā)現了利什曼原蟲,才得以確診。黑熱病誤診的報道較多[11-12],噬血細胞綜合征需要考慮與黑熱病行鑒別診斷。

綜上所述,提高檢驗工作者寄生蟲形態(tài)識別能力,整合實驗室診斷相關檢驗結果,養(yǎng)成全面的診斷與鑒別診斷思路,是提高黑熱病等少見寄生蟲感染性疾病診斷能力的關鍵。