500kV海涂變電站建設中的管樁沉樁質量控制研究

周崢棟,譚勇鋒,馮文新,商善澤

(1.國網浙江省電力有限公司建設分公司;2.中能建浙江火電建設有限公司,浙江 杭州 310020)

我國東部沿海地區經濟發達,用電需求量大,土地資源緊張,越來越多的變電站選址時優先考慮山區荒地或是沿海灘涂地區。海涂地質土大多具有含水率高、孔隙比大、壓縮性高、強度低和透水性低等性質,力學性能極差,因此該地質中成樁質量往往難以令人滿意,普遍存在的樁基偏位、傾斜、擠斷及淺樁上浮等成樁質量問題。隨之而來的基礎沉降問題大大影響變電站電氣設備的安全穩定運行。在軟土地區變電站建設過程中,為兼顧可靠性與經濟性,往往對重要的建構筑物區域采用灌注樁基礎,而對一般場地采用預應力管樁處理。灌注樁成樁實質為鋼筋混凝土置換相應位置土體,而預應力管樁沉樁實質為將“增強材料”貫入土體,土體向四周擠壓,改變原狀土的應力狀態,進而引起周圍淺層土體的隆起和深層土體的橫向擠出,極易造成鄰樁樁身傾斜、擠斷及淺樁上浮。上海某工程便由于成樁擠土效應影響,大量工程樁被折斷,經開挖觀測最多的斷裂成五節,承載力大幅下降,整個工程600根樁報廢,造成不可估量損失。在部分變電站建設過程中也遇到過開挖后發現管樁偏位數米的現象。因此,管樁沉樁過程中須格外注意擠土效應,特別是軟土地基上建設的500kV變電站,穩固的基礎對整個地區電網有著十分重要的意義。本文通過介紹鎮海500kV變電站新建工程建設過程中對預應力管樁擠土效應的成功控制,為后續海涂地基的500kV變電站建設提供建設經驗與實踐依據。

1 工程地質概況及樁基方案

鎮海500kV變電站新建工程位于浙江省寧波市鎮海區化工園區內,距海堤200m,土地性質為海域,屬于典型的“海涂變電站”。

站址原始地貌為淤泥淺海灘,場地水深在0.8~1.0m,表面為浮泥,基本被水覆蓋。

根據地質勘察報告,各土層地質情況如下:(1)層淤泥,飽和,流塑,該層在場地內均有分布,層厚3.7~6.7m,承載力特征值fak=40kPa;(2)層黏質粉土,稍密,很濕,該層在場地內均有分布,層厚5.8~8.0m,承載力特征值fak=120kPa;(3)層淤泥質粉質黏土,飽和,流塑,該層在場地內穩定分布。層厚11.0~20.0m,承載力特征值fak=80kPa;(4)層粉質黏土,濕,可塑為主,該層在場地內局部缺失。層厚1.0~6.8m,承載力特征值fak=150kPa;(5)層粉細砂,很濕,中密,該層在場地內穩定分布,層厚差異較大,層厚3.2~10.2m。承載力特征值fak=200kPa;(6)層砂質粉土,濕,中密,該層分布較穩定,層厚一般大于5m。承載力特征值fak=150kPa。

全站圍墻內面積2.93公頃,共有預應力管樁3114根,樁間距為3m,樁長31~40m。由此可見,本工程預應力管樁數量多且十分緊密,且沉樁于飽和軟土中,若控制措施不當極易造成樁偏、傾斜甚至斷樁。

2 常見樁位偏差原因分析

2.1 土體位移機理

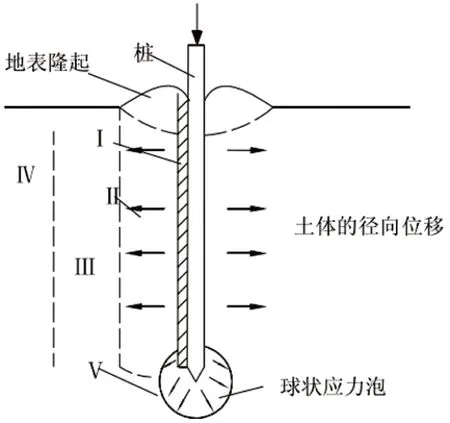

在預應力管樁沉樁過程中,對周圍原狀土施加徑向擠壓和豎向剪切作用,致使土體結構、密度、含水率發生變化,如圖1所示。

圖1 管樁沉樁影響示意圖

I區為劇烈重塑區,緊貼樁身,沉樁過程中經歷大位移,結構完全破壞;II區為塑性區,土體發生較大塑性變形,但未上下錯位;III區為彈性區,孔隙水壓力和側壓力不大,但可以觀測到;IV區為安全區,基本不受擠土影響;V區為樁端塑性區。

沉樁過程對原狀土擾動后,由于飽和軟土含水率高,產生較大孔隙水壓力,大幅降低土體的有效應力。在彈性區以內的鄰樁會受到擠壓造成偏位。靈敏黏土在打樁過程中軟化,從樁兩側擠出地表,造成淺樁上浮。沉樁結束后孔隙水壓力逐漸消散,樁周土再固結,使樁側受到負摩阻力而下沉。

2.2 主要影響因素

(1)樁型與樁長影響。開口樁尖相對于封閉式樁尖對擠土影響更小。空心鋼管樁壁厚一般為10mm左右,排土量較同截面鋼筋混凝土樁要小,但由于土塞效應,并不是所有樁端土進入管內。預應力管樁則壁厚較大,排土量也較大。增加樁長對水平位移影響大于對垂直位移影響,換言之,深部樁的擠土效應將更多引起樁的水平位移。

(2)沉樁速率影響。飽和軟土中含水率極高,孔隙水壓力消散極為緩慢,若日夜不間斷沉樁,孔隙水壓力呈直線上升。土體經過一夜的施工間隙后,能有效緩解擠土效應。因此,因嚴格控制同一區域每日成樁數量,同時根據監測數據,若發現擠樁現象,及時停樁1~2天。

(3)沉樁順序影響。后施打的樁會對先施打的樁產生擠土影響,更深的樁會對臨近淺樁產生更大影響。沉樁時,要盡量間隔跳打,使鄰樁在III區彈性區之外,待孔隙水壓力充分消散后,再去打最靠近的樁。合理順序應遵循:先中間后周邊,由中心逐漸向四周對稱施工;先密后疏,先打樁較密集的區域,后打樁較稀疏的區域;當在已有建構筑物附近壓樁時,應沿著背離建構筑物的方向進行。

(4)臨近施工影響。沉樁完成后開挖澆筑樁帽。在土方開挖過程中,挖掘機自重及坑邊運土車輛行走,容易擠壓表層淤泥形成壓力差,造成臨近樁頭表面出現傾斜偏位。若開挖邊坡較高,也會存在一定的土體側壓力,擠壓造成偏位。樁基監測過程中,事先布置的測量放養點可能因為沉樁過程中樁架移動造成回填土下陷或涌土引起放樣坐標點偏位,進而使監測精度下降。

3 沉樁質量控制措施及實施效果

3.1 本工程質量控制措施

(1)控制孔隙水壓力。采用鉆孔樁機,在管樁間鉆一排與管樁間距對應直徑為500mm的樁孔,孔深10m,孔內填塞竹籠骨架作為應力釋放孔,加速孔隙水壓力消散。

(2)合理確定沉樁順序。根據場地樁位布置,劃分500kV設備區域、220kV設備區域、35kV設備區域等多塊場地,采取中間向四周、臨近建筑物區域向四周、先長后短、間隔兩根樁跳打原則。樁機行進路線統一從場區一側向另一側方向依次施工,避免兩樁機相向打樁。

(3)嚴格控制沉樁速率。白天沉樁后,夜間禁止沉樁,給足孔隙水壓力消散的時間。每臺樁機每天沉樁根數控制在8~10根,且沉樁完成根數均勻布置在場地不同區域。

(4)確保樁身垂直與測點精準。采用水平尺結合經緯儀控制管樁垂直度,全站儀控制樁位軸線,水準儀控制樁頂標高,樁位坐標由專員放樣,樁架移動后再次復核。接樁時,待焊縫冷卻20min后,再繼續沉樁。

(5)加強沉樁監測。加強沉樁過程監測,采用BF515型測斜儀測量深層土體水平位移,采用振弦式壓力計觀測地基的孔隙水壓力。一旦發現某處孔隙水壓力消散較慢,則暫停沉樁。

(6)開挖過程做好保護。土方開挖過程做好監護,防止挖掘機壓在樁位上或挖掘機斗挖到樁頭。開挖的邊坡按1∶1的坡度放坡,邊坡與作業面高差不得大于1m,邊坡上禁止堆土及車輛行走,并對靠近開挖邊坡處的三排樁采用鋼管頂托支撐加固,防止表層樁位位移,并每天對樁位進行監測,發現位移立即采取措施。

3.2 實施效果

沉樁完成后,對預應力管樁開展小應變檢測與靜載試驗,試驗結果顯示:全站管樁沉樁質量良好,一類樁達95%以上,無三、四類樁,承載力均達到設計及規范要求。可見,即便在沿海深厚軟土的地基處理中,只要制定科學合理的沉樁控制方案,嚴格執行,完全能夠控制沉樁質量滿足500kV變電站的使用需求。

4 結語

本文通過制定管樁沉樁質量控制方案,應用到某沿海500kV變電站的軟土地基處理中,獲得良好的效果,得到以下結論:

(1)軟土地基的管樁沉樁過程中存在“擠土效應”,若控制措施不當,容易造成樁基偏位、傾斜、擠斷及淺樁上浮等質量問題。

(2)通過分析樁基偏位的常見原因,研究應用一系列控制措施,能夠獲得優良的管樁沉樁質量。

(3)在沿海灘涂上建設500kV變電站已被證明是可行的,本文可為后續類似工程提供借鑒。