本土攝影史的書寫方法

周鄧燕

【摘 要】 近10年來,中國攝影史研究現(xiàn)出兩條路徑,分別指向“圖像證史”和“攝影的歷史”。在全球視野的跨學(xué)科語境中,中國攝影史研究不是“去中國化”,考察攝影媒介本土化的歷史應(yīng)該成為本土攝影史研究的重心。追問攝影史的本土性,實(shí)際上是追問攝影實(shí)踐的主體性問題。紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館在1937年舉辦的“攝影:1839—1937”展覽是歐美國家第一個(gè)攝影的媒介史調(diào)研,由此開啟了20世紀(jì)攝影史的美國化進(jìn)程。作為藝術(shù)史實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)與方法,該展采用的三個(gè)策略—策展人機(jī)制、現(xiàn)代主義美學(xué)原則和“大師敘事”—值得批判性、比較性借鑒,對中國攝影史主體本位話語構(gòu)建具有一定參考價(jià)值。

【關(guān)鍵詞】 攝影史;本土化;現(xiàn)代主義;媒介;實(shí)踐主體

一、本土攝影史的“本土”所指

2011年,一部譯著引發(fā)了國內(nèi)研究者對本土攝影史范疇的爭議。該書原名History of Photography in China, 1842-1860 [1],主編是英國收藏家泰瑞 · 貝內(nèi)特(Terry Bennett),中文版書名被翻譯成《中國攝影史1842—1860》,由中國攝影出版社出版。書的主要內(nèi)容來自貝內(nèi)特私藏西方攝影師拍攝的晚清影像,輔以拍攝者生平和作品信息考證。書中不少歷史影像是第一次和中國讀者見面,但拍攝者既是晚清社會的記錄者,也是入侵者和獵奇者。這些外來者視角下的晚清影像應(yīng)不應(yīng)該納入“中國攝影史”的范疇,成為此書引發(fā)爭議的焦點(diǎn)。視覺文化學(xué)者、攝影收藏家和攝影批評家各執(zhí)一詞,但都沒有在攝影史書寫方法上提出操作性的建議。[2]

吊詭的是,在這場爭議之后,“中國攝影史”漸漸變成了一個(gè)不太受歡迎的漢語表述。最近一些攝影展覽和出版物甚至回避了“中國攝影”的提法。[3]筆者認(rèn)為,“去中國化”或邊緣化“中國”的措辭背后,是一種無意識的后殖民主義的恐慌,隱含表述者的文化身份焦慮,而產(chǎn)生這種焦慮的主要原因,是表述者所處的話語場域發(fā)生了變化。

近10年的中國攝影史研究和傳播,與20世紀(jì)90年代的中國藝術(shù)實(shí)踐有兩個(gè)相似之處。第一,兩者都受到市場的大力助推。90年代的中國藝術(shù)實(shí)踐得到境外資本關(guān)注而走出國門,而近10年的中國攝影史研究和傳播得到國內(nèi)外影像藏家和拍賣行的關(guān)注和投入,部分藏家和拍賣行經(jīng)營者身兼攝影史寫作者身份,有的還兼任民營美術(shù)館學(xué)術(shù)顧問。在官方攝影檔案仍舊不向公眾開放的現(xiàn)狀下,拍賣預(yù)展和市場應(yīng)對新冠疫情而催生的線上拍賣成為研究者查尋史料線索的重要去處之一。這些是20世紀(jì)以西方藝術(shù)機(jī)構(gòu)和學(xué)院主導(dǎo)的攝影史寫作未曾遇到過的現(xiàn)象。第二,兩者都在中國社會的轉(zhuǎn)型期嘗試向內(nèi)和向外對話,并試圖由此構(gòu)建新的文化敘事邏輯。90年代是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期,本土藝術(shù)市場還沒有形成,內(nèi)部試圖通過市場價(jià)值證明藝術(shù)價(jià)值、進(jìn)而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的流通和再生產(chǎn)的努力以失敗告終;而向外部進(jìn)發(fā)的策略則選擇了與本土主流藝術(shù)形態(tài)、價(jià)值觀與審美相對立,結(jié)果是市場的勝出者以順應(yīng)西方后殖民主義邏輯為代價(jià),仿效者則被冷靜下來的批評家貼上了功利主義的標(biāo)簽。[1]近10年的中國攝影史研究與傳播則處在中國文化生態(tài)轉(zhuǎn)型期,國家整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力增強(qiáng),攝影交流在繼續(xù)國際化的同時(shí),學(xué)界開始重視本土原生史料的收集、整理、出版,并發(fā)出“去西方中心主義”的聲音。然而,攝影史研究者面臨著和20世紀(jì)末的藝術(shù)實(shí)踐者們類似的問題,即在學(xué)術(shù)全球化的當(dāng)下,如何應(yīng)對后殖民主義的文化邏輯和中國自身的文化環(huán)境的問題。

過去10年,中國影像受到學(xué)界前所未有的關(guān)注。在全球視野的跨學(xué)科語境中,中國攝影史研究顯現(xiàn)出兩條時(shí)而交織、時(shí)而分道的路徑:一條指向“攝影中的歷史”或“圖像證史”,關(guān)注圖像內(nèi)容與歷史事件的聯(lián)系,或發(fā)掘作為物質(zhì)文化產(chǎn)物的圖像,給當(dāng)下的人們提供前人活動的線索或想象;另一條延續(xù)“攝影的歷史”,考察作者、作品和文獻(xiàn)、攝影技術(shù)和觀念的變遷、攝影活動和攝影交往等。筆者認(rèn)為,這兩條路徑是相互借鑒而非重合關(guān)系。近年來,社會學(xué)、歷史學(xué)、人類學(xué)等人文學(xué)科從各自領(lǐng)域的研究方法利用圖像,其研究成果拓寬了闡釋攝影的維度,豐富了人們對影像傳播及功用的認(rèn)識。跨學(xué)科的思路、視角和方法對攝影研究的重要性和必要性毋庸置疑,但是在跨學(xué)科語境下談?wù)撝袊鴶z影史書寫,“跨學(xué)科”的概念容易變成一個(gè)什么都能往里裝的“筐”。

當(dāng)我們把中國攝影史放在全球視野的藝術(shù)史范疇內(nèi)討論的時(shí)候,本土攝影的“本土”指什么?攝影是一個(gè)文化技術(shù),它從西歐向世界各地傳播,落地轉(zhuǎn)化為在地技術(shù)的過程自然會受到在地文化的作用和塑造。在地文化差異性導(dǎo)致各地?cái)z影生產(chǎn)模式和流通機(jī)制的差異,因此,美國藝術(shù)史學(xué)者約翰 · 塔格(John Tagg)提出了與人類學(xué)者倡導(dǎo)的“攝影的他者史”(photographys other histories)不同的觀點(diǎn)。[2]塔格認(rèn)為,“攝影的他者史”有效地引導(dǎo)文化研究把關(guān)注點(diǎn)從西方轉(zhuǎn)向非西方,但這個(gè)提法假設(shè)了本土化的排他性,結(jié)果仍然強(qiáng)化了西方先導(dǎo)的、或具有普適性的“一部攝影史”的存在。塔格進(jìn)而從修正的角度提出“多攝影”(photographies)并呼吁書寫“多攝影史”(histories of photographies)。他認(rèn)為,世界攝影史不應(yīng)由一部攝影史構(gòu)成,而應(yīng)由來自世界各地的、體現(xiàn)多元文化的多部攝影史組成。[3]塔格的觀點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了攝影的媒介屬性,并提醒我們書寫攝影史應(yīng)考察具體文化空間、具體歷史時(shí)刻之中的影像生產(chǎn)和流通活動。在塔格的基礎(chǔ)上,筆者提出,本土攝影史是攝影媒介本土化的歷史。追問什么是中國攝影史的本土性,實(shí)際上是在追問中國攝影實(shí)踐的主體性問題。

信息時(shí)代縮小了獲取和傳播新知的內(nèi)外邊界,使全球化生存成為學(xué)界的一個(gè)現(xiàn)實(shí)。如果我們承認(rèn)東西方文化在全球語境中共存,那么用求同存異的策略檢視西方攝影史研究脈絡(luò),是否能夠得到對上述問題的啟發(fā)?在下文中,筆者將試圖剖析紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館(MoMA)在1937年舉辦的攝影史調(diào)研展“攝影:1839—1937”(以下簡稱“MoMA1937年攝影展”),作為該問題的個(gè)案探討。已有研究對該展覽前后的美國攝影創(chuàng)作環(huán)境、展覽內(nèi)容和設(shè)計(jì)、策展人的貢獻(xiàn)等方面有詳細(xì)介紹和評議。[4]筆者嘗試從展覽涉及的策展人制、現(xiàn)代主義美學(xué)原則和“大師”敘事法,重構(gòu)討論這個(gè)展覽生成的藝術(shù)經(jīng)驗(yàn)空間與文化空間,并從比較的角度討論這三個(gè)方法對中國攝影史研究主體本位話語構(gòu)建的參考價(jià)值。

二、策展人制與攝影展

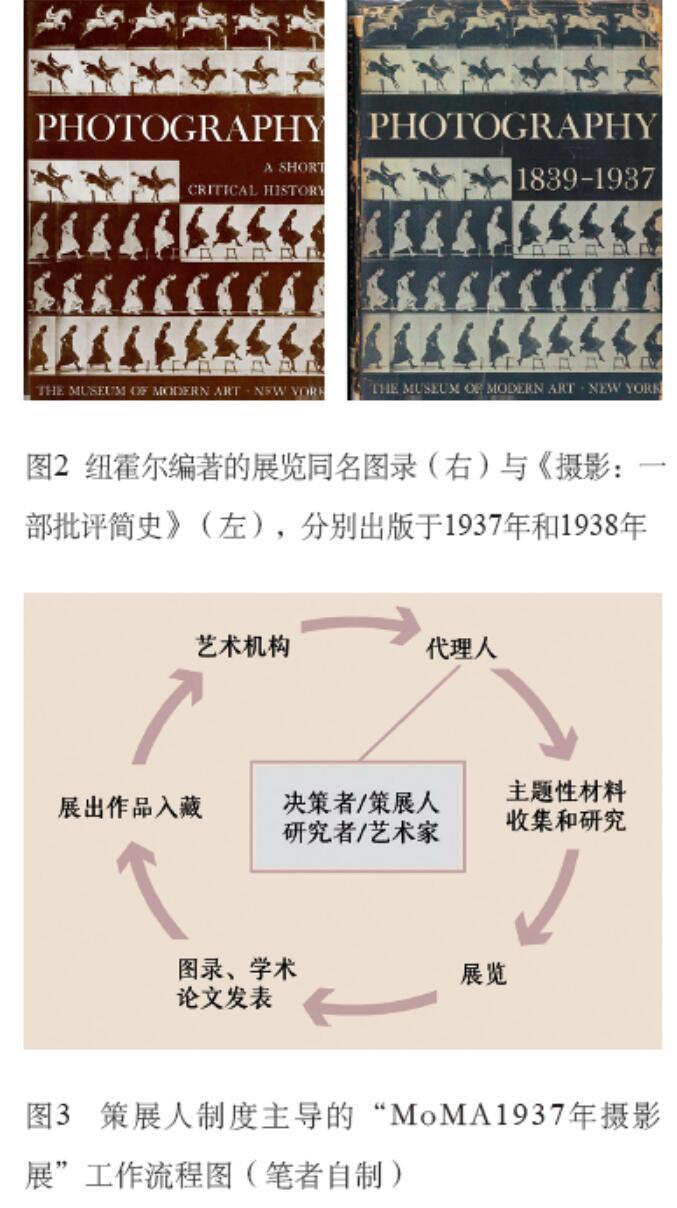

“MoMA1937年攝影展”是英語世界中第一個(gè)針對攝影媒介的歷史性調(diào)研,也是攝影術(shù)發(fā)明后第一個(gè)對近百年攝影實(shí)踐者進(jìn)行篩選和編類呈現(xiàn)的展覽(圖1)。作為20世紀(jì)攝影史學(xué)史的一個(gè)里程碑事件,它對此后攝影史的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和書寫方法都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。展覽的同名圖錄《攝影1839—1937》(Photography 1839-1937)被認(rèn)為是最早的攝影史英文著作。圖錄作者博蒙特 · 紐霍爾(Beaumont Newhall)也是展覽的策展人,他是哈佛大學(xué)藝術(shù)史碩士,時(shí)任MoMA圖書館館員。1938年,他在圖錄基礎(chǔ)上出版了第一部以“批評”入名的著作《攝影:一部批評簡史》(Photography:A Short Critical History)(圖2),至今仍是英語國家攝影史課堂上的必讀書目之一。[1]

筆者借助MoMA官網(wǎng)公布的檔案資料,對1937年攝影史調(diào)研展的工作步驟進(jìn)行了梳理,得到一個(gè)概括性的閉環(huán)流程示意圖(圖3)。很明顯,展覽是通過MoMA既有的策展人制度來實(shí)現(xiàn)的,因此,這也可能是最早的集攝影史研究和傳播于一體的案例。在這個(gè)工作流程中,藝術(shù)機(jī)構(gòu)及其代理人掌握主動權(quán)。無論在藝術(shù)定位和品位,還是展覽的獨(dú)家性和深度上,這個(gè)流程都具備很大的專業(yè)優(yōu)勢,并在歐美美術(shù)館體制中沿用至今。2011年,美國蓋蒂研究院(Getty Research Institute)推出了一個(gè)題為“丹青與快門”(Brush and Shutter)的早期中國影像展覽,也采用了策展人制,由研究院的研究員主持,僅材料收集和整理就歷時(shí)七年多,展覽同名圖錄得到扎實(shí)的材料支撐和學(xué)術(shù)論文支持,其中一些觀點(diǎn)甚至成為中國國內(nèi)收藏和研究晚清影像的重要參考。[2]

在這個(gè)流程圖中,藝術(shù)機(jī)構(gòu)及其代理人既是攝影知識的生產(chǎn)者和傳播者,也是攝影話語權(quán)的掌控者。在西方攝影的發(fā)展脈絡(luò)里,他們在20世紀(jì)70年代被視為腐朽權(quán)威,遭到猛烈抨擊。一些先鋒藝術(shù)家如維克多 · 伯金(Victor Burgin)、瑪莎 · 羅斯勒(Martha Rosler)甚至把挑戰(zhàn)美術(shù)館作品評判體系作為個(gè)人影像創(chuàng)作的觀念和表達(dá)形式。觀念攝影和錄像藝術(shù)在這樣的背景下,成為主張新藝術(shù)觀念的新媒介。而在20世紀(jì)的中國,挑戰(zhàn)藝術(shù)權(quán)威的運(yùn)動出現(xiàn)得比西方早,但卻沒有比西方攝影早生出新的創(chuàng)作觀念或視覺樣式,反而為“官方”與“民間”二元對立論鋪路。當(dāng)中國的新生代攝影師剛剛找到攝影媒介這個(gè)闡釋觀念的新武器時(shí),他們的西方同行卻已經(jīng)與權(quán)力和資本達(dá)成和解,作品重回美術(shù)館。經(jīng)此一役,策展人仍在西方藝術(shù)機(jī)構(gòu)中占據(jù)重要的專業(yè)席位。

最近,一些國內(nèi)民營藝術(shù)機(jī)構(gòu)引入了策展人制,這說明了這一制度的活力。但是,策展人制植根于西方社會公民教育、文化傳播和藝術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)的土壤,它的本土化涉及攝影作品資源整合、共享、傳播,以及藝術(shù)家、研究者與藝術(shù)機(jī)構(gòu)的合作方式和方法。中國的博物館和美術(shù)館對攝影的認(rèn)識還處在從視覺檔案文獻(xiàn)轉(zhuǎn)向藝術(shù)作品的階段。如何區(qū)分美術(shù)館的攝影藏品和博物館的攝影檔案?西方同行的收藏和評價(jià)指標(biāo)有哪些方面的參考意義,又有哪些不切國情的地方?哪些中國攝影師值得美術(shù)館收藏?進(jìn)入美術(shù)館的攝影作品應(yīng)該具備哪些條件?在中國的美術(shù)館介入本土攝影收藏的起步階段,這些規(guī)范性問題與本土攝影實(shí)踐主體的話語權(quán)構(gòu)建息息相關(guān),需要探索符合當(dāng)下文化環(huán)境的方案和策略。

三、現(xiàn)代主義藝術(shù)

與20世紀(jì)攝影史美國化

“MoMA1937年攝影展”的理論指南是現(xiàn)代主義美學(xué)原則,這個(gè)顯著的策展理念也是已有研究的分析重點(diǎn)。但是,僅把這個(gè)展覽放在攝影史或西方美術(shù)館史發(fā)展的縱向脈絡(luò)之中進(jìn)行考察,只會強(qiáng)化攝影與現(xiàn)代主義藝術(shù)必然關(guān)聯(lián)的目的論認(rèn)識,難以幫助我們審視生成這個(gè)聯(lián)系的歷史原因。

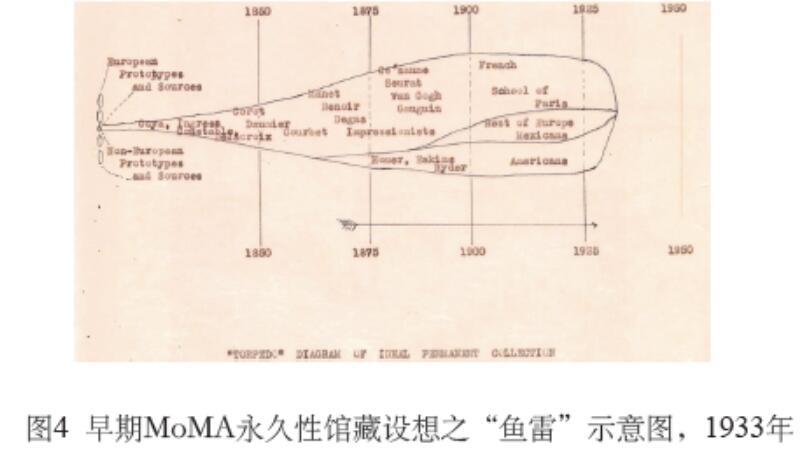

紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館于1929年成立,相對于成立于1870年的它的鄰居、以歐洲高藝術(shù)(High art)為收藏主體的大都會藝術(shù)博物館(The Metropolitan Museum)而言,它非常年輕。對MoMA的創(chuàng)辦者和第一任館長、時(shí)年27歲的藝術(shù)史學(xué)者阿爾弗雷德·巴爾(Alfred Barr)而言,“現(xiàn)代”的前衛(wèi)或?qū)嶒?yàn)性的參照系首先是歐洲學(xué)院派的高藝術(shù)。[1]他們最初的永久性館藏設(shè)想,是在以西歐為中心的架上繪畫史脈絡(luò)中給北美藝術(shù)家一個(gè)位置。在1933年左右繪制的永久性館藏計(jì)劃圖上(圖4),我們看到“歐洲”和“非歐洲”的劃分,但“非歐洲”并不是指東方,而是美國和墨西哥。然而時(shí)勢造英雄,20世紀(jì)30年代中期歐洲時(shí)局的變動給美國走出經(jīng)濟(jì)大蕭條帶來了轉(zhuǎn)機(jī),也給了MoMA果斷放棄依附的保守計(jì)劃、主動謀求重新定義“現(xiàn)代藝術(shù)”的機(jī)會。

在動蕩的“二戰(zhàn)”變局中,大批歐洲著名藝術(shù)家和知識分子移居美國紐約、洛杉磯等沿海大都市。以巴爾為首的MoMA代理人敏銳地捕捉到這一變化,不但用兼容并蓄的態(tài)度迎接到來者,而且借助這個(gè)機(jī)會建構(gòu)“現(xiàn)代藝術(shù)”的本土話語。如果我們在這個(gè)新的情境中考察“MoMA1937年攝影展”,就會發(fā)現(xiàn),這個(gè)展覽對攝影予以重新定義,即“媒介的光化學(xué)屬性決定影像藝術(shù)性”,這一努力不單試圖摒棄起源英法的、把攝影當(dāng)作架上繪畫附庸的觀念,也不僅要在收藏上有別于彼時(shí)青睞畫意攝影的大都會藝術(shù)博物館。[2]在宏觀的布局上,這個(gè)攝影展是20世紀(jì)30年代MoMA重新定義何為現(xiàn)代藝術(shù)的實(shí)踐之一。

第一,早在1932年,MoMA就通過“現(xiàn)代建筑:國際展”宣揚(yáng)具有“國際風(fēng)格”的藝術(shù)形式,攝影展延續(xù)了這種“國際性”的姿態(tài)。參展攝影師有200余人,但只有一位東方人,即有留德背景的日本報(bào)道攝影師名取洋之助(Yonosuke Natori)。他的成名之舉是1932年春作為德國通訊社(Ullstein)記者被派回日本,用近7000張照片表現(xiàn)了一個(gè)現(xiàn)代化而富有文化傳統(tǒng)的日本。1933年,名取洋之助再次返日,并仿照德國《博特徹大街 · 國際雜志》(Die B?ttcherstrasse. Internationale Zeitschrift,1928—1930年出版)創(chuàng)辦了攝影雜志《日本》(Nippon,1934—1944年出版),用多種語言對外塑造日本強(qiáng)國形象,美化侵略戰(zhàn)爭。在中日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)前,名取洋之助就已經(jīng)在積極為宣揚(yáng)日本奔走拍攝。[1]他入選“MoMA1937年攝影展”是否有意識形態(tài)的意味不得而知,但他的東方面孔與身份讓這個(gè)展覽對攝影發(fā)展史的梳理有了“世界”之名。

第二,在內(nèi)容結(jié)構(gòu)上,展覽秉承了MoMA把流行文化納入現(xiàn)代藝術(shù)范疇的理念。盡管展覽題目有顯著的年代范圍,但策展人在講述攝影與藝術(shù)的關(guān)系時(shí),卻有意識弱化了時(shí)間線,突出用固定影像的化學(xué)方法的革新(如“達(dá)蓋爾法”“卡羅法”“濕版法”等),并置影像形式探索(“當(dāng)代攝影”)和媒介的社會性應(yīng)用(如“報(bào)刊攝影”“科技攝影”),并且還專門設(shè)置了 “活動影像”部分,展示英、法、德、美和蘇聯(lián)等國攝制的影片。雖然電影的發(fā)明與攝影術(shù)相關(guān),但兩者視覺呈現(xiàn)形態(tài)迥異,就連紐霍爾自己都承認(rèn)“電影攝影師和照片攝影師面臨的問題正好相反”[2],但為什么仍然要把電影放到展覽中?筆者推測,這是出于MoMA決策者對剛成立兩年的電影資料館的支持。展覽的影片出自電影資料館的館藏,它的負(fù)責(zé)人艾麗絲 · 巴里(Irish Barry)也名列攝影展工作人員之中(圖5)。巴里是最早認(rèn)定電影的價(jià)值在于藝術(shù)性的影評人之一,而且寄希望于MoMA推行這個(gè)理念。在她的主持下,MoMA成為世界上第一個(gè)把影片納入館藏的藝術(shù)機(jī)構(gòu)。借助攝影展制造電影與攝影的關(guān)聯(lián)性,意味著把好萊塢商業(yè)電影和歐洲實(shí)驗(yàn)藝術(shù)片同等對待,并且一同納入MoMA主導(dǎo)的藝術(shù)史敘事框架內(nèi)。就在攝影展開幕前一年,館長巴爾為他的“立體主義與抽象藝術(shù)”展繪制了一幅改寫后世美術(shù)史的藝術(shù)流派進(jìn)化圖(圖6)。如果把這個(gè)圖看作MoMA重構(gòu)傳統(tǒng)藝術(shù)媒介的美學(xué)綱領(lǐng),那么,1937年攝影展在此基礎(chǔ)上增添了攝影與電影這兩個(gè)新媒介。

新游戲規(guī)則的制定者成為了游戲話語權(quán)的主導(dǎo)者。“MoMA1937年攝影展”后,現(xiàn)代主義美學(xué)原則相繼被紐霍爾、愛德華 · 斯泰肯(Edward Steichen)和約翰 · 薩科夫斯基(John Szarkowski)演繹、發(fā)揮,成為攝影史書寫和攝影評論至今高高在上的標(biāo)桿。[3]現(xiàn)代主義攝影美學(xué)的基石是把攝影視為絕對自主的事物,鞏固這個(gè)美學(xué)原則,必然要在攝影史書寫中尋求并凸顯媒介的內(nèi)在進(jìn)化邏輯和形式法則,其代價(jià)是忽視作為社會文化產(chǎn)物的攝影及其與其他事物的關(guān)聯(lián),并且排斥與其原則不符或相悖的攝影實(shí)踐或價(jià)值評判標(biāo)準(zhǔn)。在現(xiàn)代主義的標(biāo)桿下,攝影展把當(dāng)代報(bào)道攝影師瑪格利特 · 伯克—懷特(Margaret Bourke-White)納入,卻把將攝影用作社會田野調(diào)查工具的多蘿西婭 · 蘭格(Dorothea Lange)拒之門外。[4]

現(xiàn)代主義不是一個(gè)中性的技術(shù)概念,它進(jìn)入西方攝影美學(xué)話語也不是自發(fā)的,而是20世紀(jì)30年代的文化產(chǎn)物。同樣是在1937年,當(dāng)MoMA的策展人和藝術(shù)家共謀把以安塞爾 · 亞當(dāng)斯(Ansel Adams)為首的F64小組成員推為現(xiàn)代主義攝影的美國代表時(shí),中國攝影師們同樣把攝影媒介的科學(xué)屬性置于藝術(shù)性之上,但對媒介本體與本土社會的外部關(guān)聯(lián)的需求很快超越了對影像內(nèi)部形式和自我表達(dá)的探索。之后,中國攝影實(shí)踐繼續(xù)回應(yīng)本土現(xiàn)代化進(jìn)程的社會與文化需求,衍化出區(qū)別于同時(shí)代美國同行的觀念、方法與價(jià)值。兩者的差異正是攝影媒介在兩個(gè)文化空間的本土化差異之體現(xiàn)。盡管在地理上相隔萬里,但在20世紀(jì)很長的一段歷史時(shí)期,雙方在同一個(gè)想象空間中互為他者,在想象中塑造彼此(圖7)。但是,在以西方現(xiàn)代主義為基準(zhǔn)的攝影史文脈里,兩個(gè)本土化實(shí)踐并未得到同等描述,更難有對話。如果我們把“MoMA1937年攝影展”看作是攝影媒介在美國本土化的歷史事件之一,那么當(dāng)我們批評它是西方主義的世界攝影史書寫發(fā)端時(shí),也許更需要反思的是已經(jīng)本土化了的這一話語對“全球視野”下的中國攝影史的闡釋。

四、“大師敘事”與攝影師個(gè)案研究

“MoMA1937年攝影展”給當(dāng)代攝影史研究的第三個(gè)遺產(chǎn),是挪用了傳統(tǒng)藝術(shù)史的“大師敘事”法(master narrative),即突出某些藝術(shù)家個(gè)體來代表某個(gè)流派或風(fēng)格。作為藝術(shù)知識生產(chǎn)和公眾藝術(shù)教育機(jī)構(gòu),MoMA挪用的目地是突出美國攝影師在20世紀(jì)攝影實(shí)踐中的地位。沃克 · 伊文思(Walker Evans)是MoMA主推的第一個(gè)本土現(xiàn)代主義攝影師。在MoMA1937年攝影展前后,MoMA為伊文思舉辦了兩次個(gè)展,出版了一部畫冊,并把他列入“大師名錄”(master checklist),和前代或同代的畫家、雕塑家等藝術(shù)家的作品一起展出。[1]安塞爾 · 亞當(dāng)斯(Ansel Adams)是MoMA力推的另一位“大師”。亞當(dāng)斯是MoMA的編外元老,他不遺余力地推動MoMA把攝影作品納入館藏,讓攝影成為藝術(shù)新媒介并促成了攝影部的建立,也沒有放過任何推銷和包裝自己的機(jī)會。從參加“MoMA1937年攝影展”到1984年去世,他的作品出現(xiàn)在MoMA的33個(gè)展覽中。[2]有意思的是,1944年,亞當(dāng)斯利用自己和紐霍爾的私交,舉辦了他在MoMA的第一次個(gè)展,內(nèi)容是他在曼扎那集中營拍攝的日裔美國人(圖8)。結(jié)果,董事會以內(nèi)容不符合博物館定位為由,抵制了其國內(nèi)巡展的申請,其作品也因高度美化美國戰(zhàn)時(shí)種族歧視政策而受到批評,成為亞當(dāng)斯攝影生涯不愿主動提及的一個(gè)“污點(diǎn)”。[1]

可以看到,盡管MoMA以“現(xiàn)代”姿態(tài)入場,但在建構(gòu)現(xiàn)代主義攝影話語時(shí),仍然采用了傳統(tǒng)藝術(shù)史知識生產(chǎn)的方法。MoMA以“大師”之名樹立機(jī)構(gòu)的權(quán)威,但在招來效仿者的同時(shí)也成為后現(xiàn)代主義者批判的靶子。從20世紀(jì)80年代開始,“大師敘事”法首先被后結(jié)構(gòu)主義者質(zhì)疑,接著被微觀史、日常生活史、視覺文化研究沖擊和解構(gòu),特別是進(jìn)入21世紀(jì)20年代后,攝影師個(gè)案研究、生平史研究在很大程度上成為北美藝術(shù)史學(xué)界相對過時(shí)的選題。這一學(xué)術(shù)興趣點(diǎn)的轉(zhuǎn)移很快受到國內(nèi)研究者的關(guān)注和跟進(jìn),引發(fā)了一波譯介和跨學(xué)科微觀史研究熱潮,比如以李歐梵的《上海摩登》為代表的民國上海流行文化研究和國內(nèi)學(xué)者對中國照相館發(fā)展歷史及其海量產(chǎn)出的研究。

中國攝影史研究的外延得到擴(kuò)展,但這是否意味著攝影師生平史、攝影師個(gè)案梳理也過時(shí)了呢?筆者認(rèn)為恰恰相反,在本土攝影史研究中,中國攝影師個(gè)案研究才剛剛開始。公共檔案機(jī)構(gòu)消隱是國內(nèi)影像研究的歷史問題和現(xiàn)狀。許多在已有歷史敘事中被冠以“攝影大師”“大家”或“代表性人物”頭銜的個(gè)體,至今仍靠被反復(fù)傳播的“代表作”、語焉不詳?shù)拇笫掠浐偷缆犕菊f的傳聞軼事拼湊得出單薄、刻板的形象。近些年,其中一些攝影師,如孫明經(jīng)、莊學(xué)本、沙飛、吳印咸、石少華的作品和文獻(xiàn)得到整理出版,而這些個(gè)案所發(fā)掘出的新史料還有待更深入的研究。跨學(xué)科的方法和視角能夠幫助研究者跳出宏大史觀和“大師”敘事,通過多層面史料互讀的啟發(fā),給人物以立體性,甚至以點(diǎn)帶面,從個(gè)體活動進(jìn)而考察在地?cái)z影文化的內(nèi)外互動共生。從這個(gè)角度而言,筆者認(rèn)為,重寫被標(biāo)簽化的歷史人物與發(fā)掘被正史忽略或排斥在外的個(gè)體同等重要。

結(jié)語

“全球視野”給中國攝影史研究帶來了新史料、新視角和新方法,也使得攝影實(shí)踐的主體性問題變得突出。伴隨著大量散存海內(nèi)外的清末民初老照片進(jìn)入中國藝術(shù)拍賣市場,影像收藏?zé)岽呱鲆环N偽史觀,即認(rèn)為“全球視野”的中國攝影史應(yīng)該窮盡存世的中國歷史影像,或涵蓋所有拍過中國的外國攝影師才是國際化的中國攝影史寫作。這種觀點(diǎn)和“去中國化”的本土攝影史表述類似,都回避了攝影媒介本土化進(jìn)程中誰是實(shí)踐主體的問題。作為回應(yīng),本文以“攝影:1839—1937”展覽為例,分析了紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館及其代理人如何通過展覽重構(gòu)攝影評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和入場規(guī)則,由此開啟20世紀(jì)攝影史美國化的進(jìn)程。MoMA個(gè)案給我們的啟發(fā)是,“本土”的界定體現(xiàn)在對攝影實(shí)踐主體本位話語的建構(gòu)上,而研究者的文化身份“在地”,是書寫本土攝影史的基本立足點(diǎn)。

責(zé)任編輯:楊夢嬌