網絡謠言研究的知識圖景與議題演變

石可欣 段孟珂

【摘要】重大災害事件中,網絡謠言的危害不亞于災害事件本身,復雜多變的傳播環境使網絡謠言的研究議題也發生了新的變化。通過使用Citespace科學知識圖譜可視化軟件,以中國知網CNKI為數據來源,運用文獻數量分析、關鍵詞共現圖譜分析、突顯詞分析對網絡謠言研究領域的文獻進行計量可視化和綜述研究,直觀揭示國內網絡謠言在新聞與傳媒領域的研究現狀與發展方向,為該領域的后續研究提供參考。

【關鍵詞】網絡謠言;文獻計量;可視化;中國知網

我國有關網絡謠言的研究由來已久,至今已形成了一定的知識積累和基礎,國內學者對網絡謠言也展開了多方面的研究,不僅有對網絡謠言的產生機制、傳播機制和影響因素的研究,也有對網絡謠言的特點以及治理措施的研究。然而,后真相時代網絡謠言的傳播環境日趨復雜,傳播特征也呈現多樣化的趨勢,信息疫情嚴重危害社會穩定,網絡謠言的產生和傳播引發更多學者的思考與研究。面對種種新變數,對過往研究成果進行梳理與整合是大勢所趨。為此,本文通過知識圖譜對我國網絡謠言研究的現狀進行客觀呈現,以期能有進一步的發現。

一、研究問題

據中國知網檢索文獻,自2003年網絡謠言研究興起,但論文年產出量不高,自2003年至2010年,僅檢索到46篇,2011年文獻數量明顯增多,所以,本文通過對近十年國內新聞與傳媒領域網絡謠言研究現狀的梳理與可視化分析,以期能夠回答以下問題:國內網絡謠言研究在十年間發生了怎樣的議題演變?網絡謠言今后的研究方向如何?網絡謠言研究的未來圖景是怎樣的?

二、研究設計

(一)數據來源

本研究以中國知網期刊數據庫(CNKI)為文獻檢索平臺,以“網絡謠言”為主題檢索詞,文獻學科來源類別選取“新聞與傳媒”進行精確檢索,共檢索得到2183篇參考文獻,去除會議文件、報紙、評論文章等與本文研究無關的參考文獻,將總共1729篇參考文獻作為研究對象。

(二)研究方法

本文利用可視化工具Citespace軟件將我國國內網絡謠言的研究現狀和研究熱點進行分析和展示。CiteSpace是一款基于科學計量學、數據可視化研究下運用十分廣泛的多元、分時、動態的第三代網絡信息可視化分析工具,兼具圖和譜的雙重特性,可以更加清晰直觀地展示當前領域的研究熱點和發展趨勢。

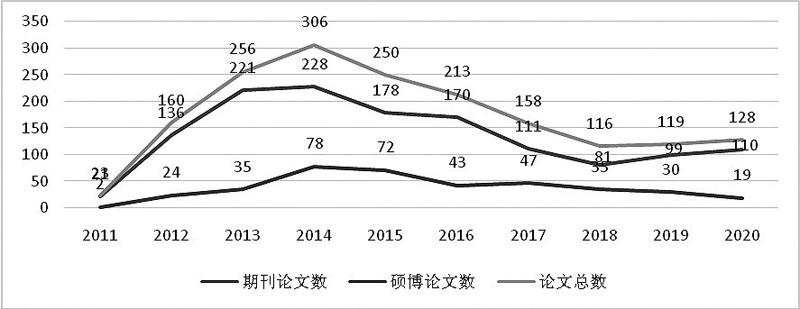

三、發表年度趨勢

通過圖表(見表1),可以將十年間網絡謠言的研究分為三個階段:

(1)研究高發階段(2011—2014年)。2011年騰訊推出可以支持在線發送語音、文字、圖片的實時社交工具—— 微信,圖片傳輸方便化和快捷化,在P圖技術的加持下,圖片類謠言在網絡空間實現裂變式傳播。微信傳播具有圈層化的特點,相較于之前來自于網絡上陌生人的信息,同一圈層的信息顯然更令人信服。2014年是4G網絡技術快速發展的一年,高質量視頻圖像的傳播成為流行,傳播媒介的多元化使得各種圖片類、視頻類謠言層出不窮,引發了學者對于網絡謠言的關注和研究。

(2)漸趨平緩階段(2015—2018)。文獻數量呈逐年減少的狀態,且年產出量不高,這一時期的網絡環境和社會傳播環境整體穩定,民眾關切是引爆謠言的焦點,盡管這一時期國內出現了諸如火災、坍塌、暴雨、雪災之類的災害事件,但鑒于前車之鑒,政府積極進行緊急預案,區域性的災害事故并沒有引起大范圍的民眾恐慌。在國家對于網絡謠言的管控下,網絡謠言尚未形成信息疫情,關于網絡謠言的研究也尚未形成熱點,仍有研究空間。

(3)穩步增長階段(2019—2020)。2020年新冠肺炎疫情的肆虐使得網絡謠言屢禁不止。疫情隔離期間,民眾獲取信息的渠道主要來源于網絡,缺乏面對面的人際溝通,交流的不對稱導致民眾對于網絡中的流傳信息難以辨別真偽,選擇性接觸機制下,民眾更傾向于相信自己認為的“事實”。居家隔離的封閉空間放大了民眾的焦慮情緒,在信息環境和民眾情緒的雙重作用下,謠言傳播較為突出,一些不明真相的受眾無形中做了網絡謠言的“推手”。民眾不僅僅要抗擊病毒疫情,還要抵御信息疫情。對謠言的治理和研究也成為亟待解決的問題,針對各種網絡謠言,國家出臺了一系列法律法規制止網絡謠言的滋生,體現了國家對網絡謠言治理的重視,未來將會有更多的關于網絡謠言的研究進入大眾視野。

四、研究內容知識圖譜及其分析

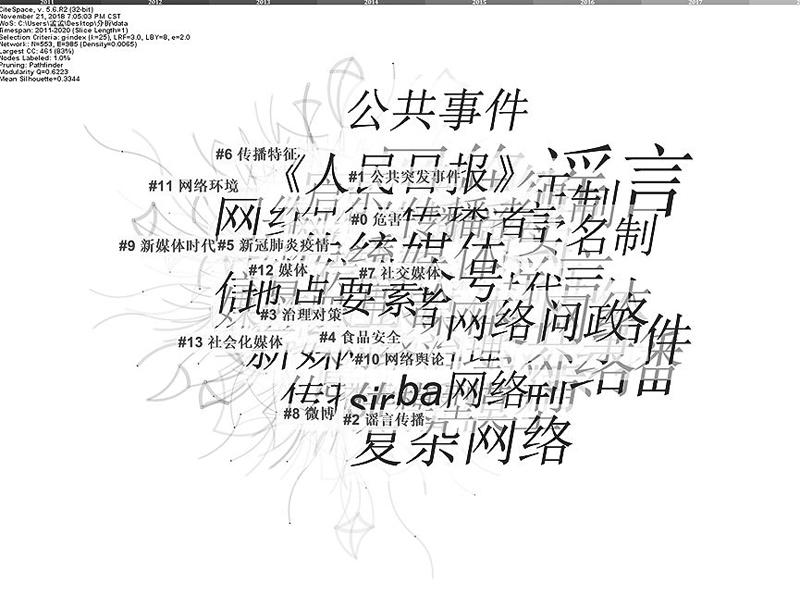

(一)關鍵詞共現分析(見圖1)

該知識圖譜網絡密度為0.0065,關鍵詞的網絡密度大于機構合作網絡的密度,說明關鍵詞共現網絡結構相對比較集中。另外,該關鍵詞共現網絡中的Modularity(聚類模塊值)①為0.6223,為關鍵詞共現網絡中的Q值,大于0.3意味著聚類結構顯著,國內網絡謠言研究的研究議題相對來說較為集中。

關鍵詞的聚類分析可以探討該研究領域的議題和熱點,該知識圖譜中關鍵詞分為了14個聚類,為了更加系統地對研究議題進行闡述和梳理,對此進一步劃分,大致分為以下四大部分。

(1)網絡謠言與公共突發事件的研究。公共突發事件具有突發性和危機性,是謠言傳播的導火索和催化劑。重大突發公共事件中,公眾的焦慮和恐慌給謠言的傳播提供了心理誘導,謠言放大了民眾焦慮,造成嚴重的社會影響。民生事件尤其是涉及全民的公共突發事件則更是網絡謠言滋生的“溫床”。周必勇、朱琳玥從謠言內容、擴散路徑、傳播主體與社會影響等四個方面,揭示了重大突發公共衛生事件中網絡謠言的傳播特征[1]。吳大偉、胡小飛采用定向比較分析方法,揭示了突發公共衛生事件中網絡謠言的傳播組態路徑[2]。匡文波、武曉立建立模型并引入受眾因素來分析新冠肺炎疫情中謠言的傳播機制[3]。在網絡謠言與突發公共衛生事件的研究中,學者們多采用案例分析法、定性比較法,關注到網絡謠言的產生是社會和受眾的雙向機制,引入情緒分析來探討網絡謠言的產生機制。

(2)網絡謠言的傳播特征研究。新媒體時代,網絡謠言越發呈現出模糊性、多樣性、復雜性的特征。關于網絡謠言的傳播特征研究,以往學者多采用個案分析法,有針對性地提出解決措施。龍玥、劉譯陽使用網絡爬蟲技術。文本挖掘微博數據,來具體分析高校負面網絡輿情傳播特征和路徑[4]。張慧以“楊絳百歲感言”事件中流傳的謠言為個例,分析謠言的形成原因、傳播過程、特征以及效果和影響[5]。曾潤喜、魏馮以“天津爆炸事故”為例剖析了網絡謠言的傳播特征[6]。韋守著眼于謠言的傳播環境分析了網絡熱點謠言的流行原因及傳播特征,提出網絡謠言的治理應依據其流行原因具體制定策略[7]。

(3)網絡謠言的傳播環境研究。社交媒體時代,微博、微信、貼吧等社交平臺,傳播者的身份是隱匿的,目前國家對于網絡謠言的定性和懲處尚不明確。以往學者多立足于后真相環境下信息傳播不確定性來分析謠言的傳播環境。顧秋陽、琚春華、鮑福光根據傳播動力學理論,通過建模仿真分析構建了謠言傳播的參與群體動態演化模型[8]。姚丹以《微博辟謠月度工作報告》為研究樣本,提出自媒體時代,網絡謠言主要以視頻為傳播形式[9]。崔英超提出在情感替代真相的“后真相”時代,情感優先、事實滯后導致網絡謠言滋生[10]。后真相時代,信息呈現出多種變體,事實真相一再反轉,謠言傳播環境愈加復雜,網絡信息呈現出多渠道的傳播態勢,真假難辨,需要借助更多的理論工具和分析框架來多方面探討復雜的網絡環境下謠言的發展態勢。

(4)網絡謠言的治理對策研究。針對網絡謠言橫生,國家出臺了相應的措施和法規,學者們也從理論角度對網絡謠言的治理建言獻策。孫建光、蔡鴻宇從法律、管理、宣傳、教育等角度針對網絡謠言提出了對策建議。在網絡謠言的治理對策研究中,以往學者通過綜合分析,從多角度有針對性地提出了治理對策,關于謠言治理對策的研究不斷深化。

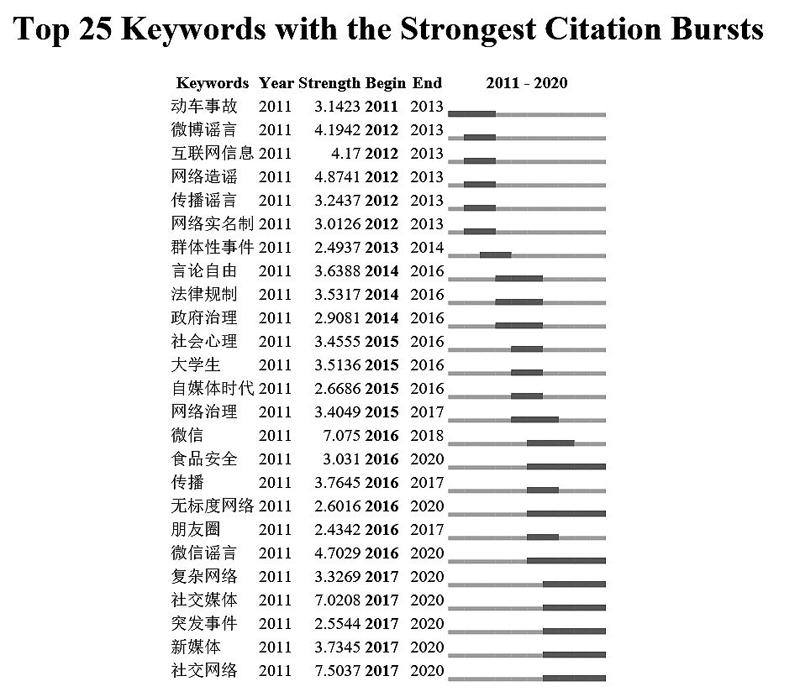

(二)突顯詞分析

Burst值代表突發主題,展現這一領域的前沿內容。

由圖2可見,關于網絡謠言的研究,由于傳播環境的變化也在不斷地進行議題演進,由微博、微信逐漸轉向復雜網絡,關于網絡謠言的研究議題逐漸多元化,不再僅僅局限于某一具體的個案進行研究,而是著眼于整個社會傳播環境來探討網絡謠言的產生機制及傳播特征,風險社會下媒體環境日趨復雜,謠言傳播環境也會隨之變化,未來的網絡謠言研究也會更加深入和多元。

五、結語

借助CiteSpace文獻計量分析,可以對2011年至2020年網絡謠言的研究熱點與前沿有一個直觀的展現,深化對這一領域的認識。對關鍵詞共現圖譜研究分析發現,當前的研究熱點主要集中在網絡謠言的產生機制及治理策略上,未來關于網絡謠言的研究可以更加多元化。對突顯詞進行分析發現,謠言的傳播環境和傳播特征是近幾年的研究熱點。

回顧近十年國內對網絡謠言的研究歷程,突發性公共事件是網絡謠言多發的導火索,短視頻的普及使得傳播場景更加多元化,一段視頻配以不同的文字便能達到不同的傳播效果,網絡謠言將以更加復雜的形式來進行傳播和裂變。理論工具的多元化為網絡謠言的研究提供了更多的議題,大數據技術的應用和普及,關于網絡謠言的研究方法也傾向于多元化,引入大數據技術,建模分析,并引入受眾心理因素分析來闡述網絡謠言的產生機制及傳播特征,以期為網絡謠言的治理提供參考。如今,社會環境日趨復雜,所以,對網絡謠言的關注和研究仍舊是一個值得關注的課題。

注釋:

①Modularity(聚類模塊值):簡稱Q值,一般在區間(0,1)內,Q大于0.3意味著聚類結構顯著,研究議題相對來說較為集中。

參考文獻:

[1]周必勇,朱琳玥.重大突發公共衛生事件中網絡謠言傳播圖景探析[J].傳媒觀察,2020(12):55-64.

[2]吳大偉,胡小飛,艾文華.突發公共衛生事件高低熱度謠言傳播組態路徑研究:基于模糊集定性比較分析[J].情報科學,2021,39(07):38-44+62.

[3]匡文波,武曉立.突發公共衛生事件中網絡謠言傳播模型及特征研究[J].新聞與寫作,2020(04):83-87.

[4]龍玥,劉譯陽.新媒體環境下高校負面網絡輿情傳播特征和路徑研究[J].情報科學,2019,37(12):134-139.

[5]張慧.淺析新媒體語境下網絡謠言的傳播機制:以“楊絳百歲感言”謠言瘋傳網絡為例[J].新聞知識,2016(10):72-74+29.

[6]曾潤喜,魏馮.政媒共治:災難事件中網絡造謠與辟謠的信息行為研究:基于“8·12天津爆炸事故”謠言的內容分析[J].電子政務,2016(05):25-34.

[7]韋守.網絡熱點謠言的傳播特征及動因:基于中國互聯網聯合辟謠平臺榜單的分析[J].新聞世界,2020(01):49-51.

[8]顧秋陽,琚春華,鮑福光.融入改進SIR模型的移動社交網絡謠言傳播用戶群體動態演化仿真研究[J].情報科學,2019,37(10):67-74+80.

[9]姚丹.自媒體時代網絡謠言的傳播形式、動因及應對策略:以2016—2018年《微博辟謠月度工作報告》為研究樣本[J].傳播力研究,2019,3(06):64-66+69.

[10]崔英超.“后真相”時代網絡謠言的情感表達與治理[J].青年記者,2020(26):6-7.

(作者單位:石可欣,河南日報時政新聞部;段孟珂,鄭州大學新聞與傳播學院)

編校:鄭艷