包德賓:從石匠到編劇的逐“夢”之路

荀超

四川省曲藝研究院一級編劇,四川省曲藝家協(xié)會(huì)副主席。

其諧劇作品《這孩子像誰》曾獲文化部“全國曲藝優(yōu)秀節(jié)目觀摩演出(南方片區(qū))”創(chuàng)作一等獎(jiǎng);《王熙鳳招商》獲第四屆中國曲藝牡丹獎(jiǎng)(文學(xué)獎(jiǎng));《零點(diǎn)七》《蘭貴龍接妻》分別參演1986、1988年央視春晚。揚(yáng)琴作品《親家》、清音作品《成都的傳說》分別獲1981年“四川省巴蜀文藝評選”創(chuàng)作一等獎(jiǎng)、1995年“四川省第二屆巴蜀文藝大賽”創(chuàng)作一等獎(jiǎng)。1992年獲國務(wù)院政府特殊津貼。創(chuàng)作有曲藝作品一百余篇,獲省級以上創(chuàng)作獎(jiǎng)三十余個(gè),著有作品集《包德賓作品精選》。

四川南溪,有位大書法家叫包弼臣(1831-1917),晚清三大碑派書家(張?jiān)a摗②w之謙、包弼臣)之一。他自創(chuàng)了一種將北碑與南帖熔為一爐獨(dú)樹一幟的“包體字”,自成一格,被稱“字妖”。至今,“包體”書法仍是人們尋求、收藏、研究、借鑒的對象。包弼臣曾任鹽源訓(xùn)導(dǎo)、邛州學(xué)政、資州學(xué)政長達(dá)20多年,培養(yǎng)出大批人才,清代蜀中唯一的狀元駱成驤即出其門下。

1949年,包弼臣逝世32年之后,他的曾孫包德賓出生。不同于曾祖包弼臣,包德賓見長于劇本創(chuàng)作,是國家一級編劇,享受國務(wù)院政府專家津貼。著有諧劇、清音、揚(yáng)琴、相聲、小品、唱詞、戲曲等藝術(shù)形式作品200余篇(部),獲各級創(chuàng)作獎(jiǎng)30多次。

包德賓的父親畢業(yè)于北京大學(xué),母親畢業(yè)于北師大,哥哥姐姐也都是高材生。但文化世家出生的包德賓,卻只讀到了初中二年級。“我父親1961年去世,母親雖然是教師,但因?yàn)樯眢w不好,停薪留職幾年,到了1965年完全沒有生活來源了。”沒有條件繼續(xù)讀書的包德賓,16歲就參加工作,當(dāng)起了石匠,一干就是13年。生活雖然艱苦,但包德賓始終有個(gè)“作家夢”。

因?yàn)橛袎粝耄倌臧沦e一有時(shí)間就“拼命閱讀”。但家境困難,買不起書,包德賓讀的作品,大部分都是姐姐抄下來的筆記,如普希金的《青銅騎士》 《歐根·奧涅金》《波爾達(dá)瓦》等。除了這些,包德賓還接觸了大量的古詩詞。“我外公是晚清最后一批秀才,所以母親從小就讀私塾,四書五經(jīng)張口就來。我哥哥記憶力特別好,《紅樓夢》《三國演義》《警世通言》這些,過目成誦,甚至有段時(shí)間他想去說評書,因?yàn)樗锌催^的書,幾乎都可以背下來。”受家人影響,包德賓的古典文學(xué)量積累深厚。此外,包德賓還喜歡到圖書館讀書,“我讀小學(xué)時(shí)就喜歡讀劇本,那時(shí)候能借出來的劇本,我?guī)缀踝x完了。”包德賓閱讀能力很強(qiáng),小學(xué)三年級就讀完了《水滸傳》。喜歡閱讀的他,還會(huì)從自己的生活費(fèi)里省出一部分去看書,“4分錢去租書,可以讀一天。”

1966年,17歲的包德賓進(jìn)入業(yè)余文藝宣傳隊(duì),成了一名業(yè)余文藝演員。“我利用休息時(shí)間上臺說相聲,還拜了一個(gè)相聲老藝人。”說了幾年傳統(tǒng)相聲、新編相聲之后,包德賓便開始自編自演。1972年,23歲的包德賓創(chuàng)作出了自己人生第一部獨(dú)幕話劇《前進(jìn)路上》。

回憶起這部話劇的創(chuàng)作初衷,包德賓笑得有些無奈。“那時(shí)候我每天上工都要背個(gè)洋瓷碗,洋瓷碗很貴,買一個(gè)很不容易,還要憑票。那天我趕公交,碗被車門壓扁了,非常氣,就跟售票員吵起來了。下車以后,我就想,一定要寫一個(gè)服務(wù)態(tài)度非常好,素質(zhì)非常高的售票員。于是,就有了獨(dú)幕話劇《前進(jìn)路上》。”劇本完成之后,“自娛自樂”的包德賓把作品“丟”到一旁。直到1973年,包德賓的同學(xué)來家里玩。“他看到我的劇本,說他的姐夫在成都市文化館工作,把劇本帶給他看一下。”同學(xué)的這一舉動(dòng),為包德賓打開了編劇創(chuàng)作的大門。

“寫了這個(gè)劇本(《前進(jìn)路上》)之后,我還寫了一個(gè)相聲。因?yàn)槲覀儤I(yè)余宣傳隊(duì)演話劇演不出來,但我們有一批癡迷曲藝的業(yè)余演員。所以我就自己學(xué)著寫相聲,寫清音,寫揚(yáng)琴、荷葉、金錢板。寫完之后,我就把作品拿給大家看,看要不要得。他們說‘可以,唱得走,我就寫,邊寫邊走。”

盡管是在業(yè)余文藝宣傳隊(duì),但因?yàn)閷憽氨咀印北容^有名氣,包德賓成了當(dāng)時(shí)“成都業(yè)余創(chuàng)作組”曲藝組和話劇組互相爭搶的人才。“后來曲藝組爭贏了。”從事石匠工作的包德賓,雖然已經(jīng)搞起了創(chuàng)作,但面對生活,他不能放棄“石匠”這一維持生計(jì)的重要手段。所以,白天經(jīng)過高強(qiáng)度的勞動(dòng)之后,晚上還要堅(jiān)持寫作。“我當(dāng)時(shí)寫通夜,腳凍得冰涼,半天都暖不過來,但我就是有這個(gè)夢想。”

1977年之后,包德賓的劇本創(chuàng)作迎來“大爆發(fā)”,并在省文化局群眾文化工作室寫書、創(chuàng)作。但由于種種原因,一直辦不到調(diào)任手續(xù),他仍是個(gè)石匠。好在,有不少人被包德賓的作品吸引,關(guān)注、關(guān)心著他的生活。“《四川日報(bào)》文藝部的老師對我特別關(guān)愛,接連發(fā)了我很多作品,給我的創(chuàng)作提一些很好的建議,還經(jīng)常從《四川日報(bào)》圖書館借書給我看,我需要什么書,都幫我借來。那幾年我看了很多國外的戲劇作品,包括莎士比亞、亨利克·易卜生的話劇。”

1978年8月,包德賓正式調(diào)到四川省曲藝團(tuán),從事專業(yè)曲藝創(chuàng)作。當(dāng)年,成都市話劇團(tuán)將包德賓創(chuàng)作的獨(dú)幕話劇《前進(jìn)路上》搬上舞臺;他創(chuàng)作的四川揚(yáng)琴《山村雞叫》在《四川日報(bào)》發(fā)表,隨后改編成獨(dú)幕話劇被四川人民藝術(shù)劇院搬上舞臺,并獲得了1978年四川省文藝調(diào)演一等獎(jiǎng)。

此后,領(lǐng)導(dǎo)又給了包德賓一個(gè)新任務(wù)——寫諧劇。諧劇是四川獨(dú)有的藝術(shù)曲種。1939年冬天,諧劇創(chuàng)始人王永梭先生在合江縣慶祝新年的晚會(huì)上,自編自演了一段11分鐘的小節(jié)目《賣膏藥》,作品表現(xiàn)出的對小人物的深切同情和對當(dāng)時(shí)社會(huì)的抨擊,引發(fā)了觀眾強(qiáng)烈共鳴。之后,他將這“一人獨(dú)演,獨(dú)演一人”的新形式定名為“諧劇”。

上個(gè)世紀(jì)80年代初,王永梭先生應(yīng)邀到中央戲劇學(xué)院、中國青年藝術(shù)劇院、北京人藝講課和表演,引起文藝界對諧劇的極大關(guān)注,專家學(xué)者好評如潮。很快諧劇就成為四川曲藝“以說為主”的代表曲種,影響全國,波及海外。王永梭先生還在川、渝、黔、滇等地開門辦學(xué),培養(yǎng)弟子學(xué)生數(shù)百人,為諧劇打出了一片明朗的天空。包德賓是王永梭先生的學(xué)生,也就是這個(gè)時(shí)候,他開始了自己的諧劇創(chuàng)作。

1980年,因著兒子出生,包德賓帶兒子回家,周圍鄰居紛紛上前,圍著他討論孩子像誰,這個(gè)場景讓包德賓靈感迸發(fā)。一個(gè)月之后,他就寫出了人生中的第一個(gè)諧劇作品《這孩子像誰》。“當(dāng)時(shí)全社會(huì)正在大討論‘實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn),也有的人說‘領(lǐng)導(dǎo)是標(biāo)準(zhǔn),我就寫了《這孩子像誰》,諷刺那些人云亦云沒有主見的人。”

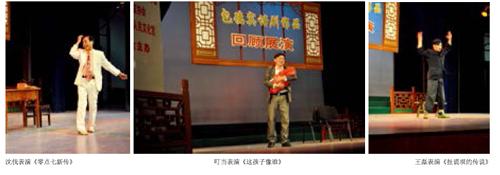

“這個(gè)節(jié)目一出來,得到的評價(jià)就比較高。”1981年元旦,著名諧劇表演藝術(shù)家沈伐,將《這孩子像誰》搬上了四川電視臺的元旦晚會(huì),“我在公交車上都能聽到大家議論這個(gè)節(jié)目。”后來,包德賓又帶著《這孩子像誰》赴京參加創(chuàng)作座談會(huì),引起極大的反響。“這個(gè)創(chuàng)作班12月結(jié)業(yè),第二年2月《曲藝》雜志(1981年第2期)就發(fā)表了我的作品,還特別請重慶曲藝團(tuán)的老作家寫了篇評論文章。然后,上海廣播說唱團(tuán)還把這個(gè)節(jié)目改編成上海說唱,搬上舞臺。”

1981年,文化部、中國曲協(xié)來四川選調(diào)演節(jié)目。“我這個(gè)節(jié)目在北京已經(jīng)火起來了,看都不看就要調(diào)上去,參加全國優(yōu)秀曲藝觀摩演出。”這次全國優(yōu)秀曲藝觀摩演出可以說是1978年以來全國第一次大型演出,《這孩子像誰》一登臺,引起了很大的關(guān)注。當(dāng)時(shí),還有調(diào)演組專家提出該劇是“新時(shí)期曲藝創(chuàng)作的里程碑式作品。”

因?yàn)椤哆@孩子像誰》,包德賓徹底“火了”。“全國十幾個(gè)省市來學(xué)習(xí)這個(gè)節(jié)目,加拿大、美國等國外曲藝愛好者、學(xué)者也來了,他們也感興趣,想來學(xué)諧劇、演諧劇。電視臺、廣播臺、報(bào)紙都來采訪我,但我太年輕了,緊張得一句話都說不出來。”

因?yàn)椤哆@孩子像誰》,包德賓收到了很多贊譽(yù),但也有人斷言他再也寫不出有這種影響力的作品了。為創(chuàng)作出超越《這孩子像誰》的諧劇作品,包德賓開始“踮起腳尖走路”。“我這一生的創(chuàng)作,總結(jié)起來,就是在不斷挑戰(zhàn)自己,不斷對自己提出更高的要求。雖然我很累,很苦,但我的眼界開闊了,我人就顯得更高大了。‘踮起腳尖走路成了我的座右銘,我的宿命,我創(chuàng)作的動(dòng)力。”

1986年的央視春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì),著名諧劇表演藝術(shù)家沈伐用四川話表演的《零點(diǎn)七》,引得現(xiàn)場觀眾捧腹大笑,臺詞“全心全意為人民幣服務(wù)”等迅即成為流行語。《零點(diǎn)七》原名《演出之前》,包德賓創(chuàng)作于1983年。

《零點(diǎn)七》的創(chuàng)作靈感,來源于一次全省藝術(shù)市場調(diào)研。包德賓感慨,“在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì)的關(guān)口,藝術(shù)家對藝術(shù)還是要真誠,不能一切向錢看,特別是藝術(shù)活動(dòng)、藝術(shù)創(chuàng)造。藝術(shù)家的藝德、藝品、舞臺演出,如果都向錢看就不好了。對藝術(shù)創(chuàng)造,還是要充滿敬畏充滿真誠。藝術(shù)是一種高級的審美活動(dòng),不能讓銅臭玷污。”這也是《零點(diǎn)七》想要表達(dá)的觀點(diǎn)。

1988年,包德賓創(chuàng)作的三個(gè)諧劇《梁山一百零九將》《公關(guān)小姐》《零點(diǎn)八》參加四川省曲藝創(chuàng)作比賽。一等獎(jiǎng)作品五個(gè),包德賓一個(gè)人就占了仨。“評委老師打分,《梁山一百零九將》居然是滿分。”

因?yàn)楸硌莅沦e的劇本,沈伐火了,其他演員也火了。“我的表演天賦不是第一流,沈伐才是。他演技好,而且非常聰明。我們倆很有默契。像《蘭貴龍接妻》1981年就寫出來了,跟沈伐討論,他貢獻(xiàn)了很多意見。”其他演出單位也請包德賓寫過不少作品,但很多都沒有搬上舞臺,“我在省曲藝團(tuán),跟沈伐一‘咬耳朵,喝點(diǎn)茶就解決了。”

1988年,四川四家單位聯(lián)合主辦了“諧劇作家包德賓作品展覽演出”,效果轟動(dòng)。“最開始是在新聲劇場演出兩場,門口黃牛、串串兒很多。領(lǐng)導(dǎo)又臨時(shí)加了兩場。后來有一個(gè)會(huì)議包了兩場,非常火爆。最終一共演了11場。”之后的包德賓諧劇作品研討會(huì),更是名家云集。

包德賓專注創(chuàng)作,哪怕是別人請吃飯,他都不去。“我為了讓自己高大,已經(jīng)是‘踮起腳尖走路了,就是一門心思搞諧劇。” 每年,包德賓會(huì)構(gòu)思數(shù)百個(gè)作品,真正落筆的只有三四個(gè),最終能夠產(chǎn)生影響的,更是少之又少。“現(xiàn)在我的寫作已經(jīng)成熟了,寫出來基本上沒有廢稿。”

包德賓的作品,總是與時(shí)代緊密結(jié)合。他將自己對時(shí)代的思考,通過《這孩子像誰》《蘭貴龍接妻》《零點(diǎn)七》《梁山一百零九將》等作品展現(xiàn)出來。“除了當(dāng)時(shí)的政策,也會(huì)將對人、對人性、人的品德、價(jià)值觀,人的行為模式,都寫進(jìn)去。”除了理性的思考,包德賓創(chuàng)作還需要親身接觸作品中的人物形象,他鼓勵(lì)創(chuàng)作者應(yīng)該去體驗(yàn)生活。“那個(gè)時(shí)候我到處跑,全省有名的鄉(xiāng)鎮(zhèn)都去過,集中精力觀察生活、觀察人。”

除了筆耕不輟,包德賓還經(jīng)常受邀講課,為四川曲藝創(chuàng)作培養(yǎng)新人。他自己也有兩個(gè)弟子,徐崧和秦淵。包德賓對兩位弟子喜愛有加,經(jīng)常為他們的創(chuàng)作出謀劃策,“徐崧曾獲得第三屆巴蜀笑星,秦淵創(chuàng)作的四川清音《蓮花開》、四川揚(yáng)琴《守望》分別斬獲第九、十屆中國曲藝牡丹獎(jiǎng)文學(xué)獎(jiǎng)和節(jié)目獎(jiǎng)。”

相比過去曲藝的興旺,現(xiàn)在從事曲藝表演、創(chuàng)作的人,特別是年輕人已越來越少,觀眾也越來越少。包德賓也憂心曲藝未來,“曲藝主要是為大眾服務(wù)的通俗化的藝術(shù),如果觀眾少了,說明我們?yōu)榇蟊姺?wù)的不好,特別是作者有責(zé)任。當(dāng)今曲藝工作者創(chuàng)作的數(shù)量和質(zhì)量,都滿足不了演出的需求。量少了,質(zhì)也少了。”他呼吁,要加強(qiáng)對青年創(chuàng)作者的扶持,擴(kuò)大曲藝作者群體,動(dòng)員各行業(yè)的青年知識分子都來參加曲藝創(chuàng)作。