李玲:剪輯師

楊柳

1949年4月生,成都峨嵋電影制片廠藝術室導演,國家一級剪輯師,中國電影家協會會員,中國電影剪輯學會會員,重慶大學美視電影學院碩士生導師,四川傳媒學院教授,四川電影類評審專家。

如果說攝影師是導演的左手,剪輯師就是導演的右手。看到一部好電影,觀眾會稱贊演員的表演,會稱贊編劇講故事的能力,更會稱贊導演拍得不錯,卻鮮少有人知道剪輯對一部電影的成就,亦是不可或缺。美國著名剪輯師迪倫·提挈諾曾說:“如果說演員是如何表現一部電影,那么剪輯師就是控制著整個電影節奏的那個人,剪輯能夠決定這部電影給觀眾帶來什么感受。”

李玲則認為剪輯師就像文字編輯一樣,要拿鏡頭當單詞使用,重新遣詞造句,當代影視剪輯的現代意識是主張跳接(省略無戲時空),劇情片一定要將情緒剪輯點作為首要選擇,臺詞剪輯點一定要作為情緒剪輯點來處理。剪輯專業的本質,就在于能夠正確有效的創造和控制影片的整體與段落節奏,所以,剪輯師在尊重全片大意義的前提下,要能合理建構,準確把控不同段落敘事傳情的邏輯關系和情緒狀態,進而成就導演和作品追求的主題、風格和基調,而主題、風格、基調則是電影的靈魂。李玲是中國電影界為數不多的進過電影學院、發表電影剪輯專業著作較多的剪輯師之一。先后發表有關影視研究的專業論文《剪輯師隨想》《剪輯與節奏》《略論專題片的電影化特征》等,以及其它有關電影方面的文章近60余萬字,其中《被愛情遺忘的角落——剪輯札記》由中國電影出版社匯集出版,《香港電影瑣記》由《中國電影報》刊載。近年,李玲在《中國藝術報》陸續發表《我們需要什么樣的主旋律電影》《中國電影應如何走向國際》《低成本電影創制理念探析》《創制中低成本電影的市場化思考》《中國電影應如何全球化》等文章,其個人生平已入編《中國電影藝術家辭典》《中國青年文藝家辭典》《中國文藝家傳集》《世界當代藝術家辭典》等10余種辭書。

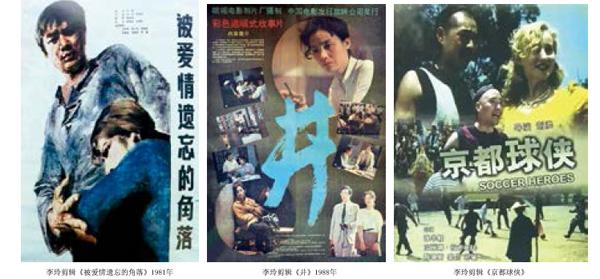

在聊到峨影一些電影的審查經歷時,也引發了李玲對電影《被愛情遺忘的角落》送審過程的清晰記憶,“1980年秋至1981年春節前,峨影在四川丹棱縣拍攝的電影《被愛情遺忘的角落》1981年4月就完成了聲畫混錄,直到10月份才勉強過關,不通過的緣由特荒誕,片中‘村外糧倉原始愛情那場戲,楊海蓮飾演的女二號存妮,有一個鏡頭是坐在糧堆低處,上半身帶著肚兜,裸露了身體部分側面。電影局審片時,被判為裸露鏡頭,讓必須修改。原素材是中全推特,我將其挖剪兩處,變為單鏡三級跳,即中-近-特,各一秒(24格),導演第一次送審回來,我拿掉了中景,第二次送審又讓修改,我拿掉近景,第三次送審還是該鏡頭需修改,我將24格的特寫剪為12格,第四次送審,某領導還是要堅持拿掉該鏡頭,剪輯臺上,張琪導演和李亞林導演也與我多次商量對策,但我們都清楚,該鏡頭對全劇構成具有戲核意義,如果拿掉,存妮跳塘之死、男一號小豹子抓入監獄、女一號不理任何男人的心靈扭曲,均難以成立,所以,該鏡頭最后剪為8格(三分之一秒),第四次送審,申辯許久,方得通過。”該片先后獲金雞獎、文化部優秀影片獎、上海影評人十佳影片獎、改革開放40年“中國十大優秀愛情電影”,被香港評為“世界電影百年百部經典電影”之一。李玲感慨道,“其結果告訴我們,藝術家對創作理念的堅持,是多么的難能可貴。需要說明的是,該劇劇本從組稿,審稿,定稿,投拍,多次送審后的修改應對等,當時廠里的領導班子,尤其是主管生產的袁小平廠長 ,他們都給予堅定的支持,歷史驗證了這屆班子眼光的高遠。”

生于1949年的李玲,已從事導演工作30余年,剪輯工作40余年,擔任過6部電影故事片的導演和副導演 ,30余部各類電視片的編導,獨立剪輯完成電影故事片和各類電影短片共計50余部,電視劇和各類電視 片近300部,如電影《被愛情遺忘的角落》《井》《京都球俠》《法庭內外》《爬滿青藤的木屋》《峨 嵋飛盜》等,電視作品如《死水微瀾》《跑馬溜溜的山上》《三星堆—古蜀尋蹤》等。所剪影片曾獲意大利陶米爾納國際電影節最佳故事片獎、最佳女演員獎、法國國際電影節雄獅獎、香港國際電影節最 受觀眾喜愛影片獎、文化部優秀影片獎、金雞獎、百花獎、金鷹獎、飛天獎等國內外大獎30余項,獲省 部級獎10余項,新中國成立70周年評選的70部優秀電影中,包括了《法庭內外》和《被愛情遺忘的角落》,數部影片先后參加了美國、法國、意大利、前蘇聯、香港、北京等國家和地區的國際電影節。

對屬于群體藝術的電影而言,剪輯的魅力在于,面對劇組所有成員依據導演分鏡頭和借助演員瞬間表演創制的、一個個散亂的單個鏡頭,必須通過剪輯師充滿靈性的藝術意識和專業技巧,才能成就全片劇情的精彩和人物形象的鮮明完整,實現導演總體藝術意圖追求的視覺化終極目標。峨眉電影制片廠1987年攝制的故事片《井》描寫的地點是煙雨蒙蒙的江南城市,通過徐麗莎的人生境遇故事,反映了封建意識和世俗觀念對她的壓抑和折磨。影片細膩、自然,流暢,非常具有感染力。李玲也聊到了該片后期創制的幕后故事,“1987年初夏,從外景地蘇州回到成都幾天后,川醫就確診導演李亞林患腦部膠質瘤,潘虹和我一塊兒去找省衛生廳相關部門幫忙,等攝影棚里的戲一拍完,就立即安排導演李亞林住進川醫的干部病房進行治療,所以該片后期,是在潘虹統領下,由錄音師羅國華和擔任剪輯師的我共同完成的。我們三人都參加了該片從籌備期間的劇本修改到全片內外景拍攝的全過程,對導演藝術意圖的整體追求較為了解,所以合作也就特默契。潘虹對女主角徐麗莎的解讀和演繹,正如她在《潘虹獨語》一書中的表述:‘電影《井》更具世界性,徐麗莎這個人物更貼近人類共通的審美意識。”該片于1988年獲中國金雞獎最佳女演員獎(潘虹),同年獲第十九屆意大利陶爾米納國際電影節獲最佳影片銀獎和最佳女演員獎(潘虹),并作為中國經典文藝片于2007年被美國買去研究,也曾作為教學參考片進入北電和德國講學的課堂。

2021年9月15日,國內著名導演張西河去世,享年86歲,曾執導電影《峨眉飛盜》。李玲說,雖然該片上映之初曾被譽為“中國大陸第一部現代武打片”,但36年后,能夠作為主旋律電影形態 ,進入中宣部“學習強國”媒體平臺,實屬令她意外。回憶起當初劇組全體成員對該片全情投入的創制精神,李玲猶覺歷歷在目,“當年和西河導演的后期合作中,導演同意端掉14場戲,保證了全片整體節奏的有效控制。攝影師參與打戲的鏡頭調整和分剪多用,有效提升了武打戲份的精彩度,該片進行挖剪的鏡頭,大約在50個左右,底剪說,在峨影的片子里,是你們首用了2格3格4格鏡頭,拷貝一共9中本 ,有4本片子的音響條,在10至16條之間,處置全片音響體力活的付出量,超過文藝片幾倍。影片的音響,是請香港三位音響師做的,全片總投資39萬人民幣,最終發行拷貝數340多個,這部片子的收益,足夠擔當該年度全廠工資和稅務總額,讓剛上任不久的廠長騰進賢格外高興。”《峨眉飛盜》根據周納的報告文學《峨眉文物被竊案》改編攝制,影片講述的是公安機關偵查員偵破峨眉山文物管理所文物被盜案的故事,這部電影完成于1984年初,票房在1985年是全國第一位,創下了峨影拷貝發行紀錄。

和張西河導演一樣,李玲身上有著老一輩藝術家們對電影執著的追求精神。2000年后,李玲由做電影轉入高校講電影,她表示非常感謝重大美視電影學院和四川傳媒學院提供了學術氛圍良好,設施配置一流的教學平臺,使她順利實現了從電影創制到影視教學的平穩轉換。目前李玲主要研究方向是影視導演藝術創作以及影視視聽語言構成關系及觀念更新,由她著作的《視聽語言教程:影視·元素·藝術感》從影視藝術創作的基本原理入手,結合作品實例,系統解析聲畫關系、美工造型、畫面創作、鏡頭分切、場面調度、表演特性、時空、節奏、風格等構成視聽語言的造型元素、特殊手段,使讀者逐漸明晰影視化思維特征,培養影視化專業意識,引導創作實踐。該書既可作為高校本科和研究生視聽語言課程的配套教材,也可作為影視愛好者的入門讀物。近十年來,李玲數十次參加省文聯省電影家協會組織和主辦的劇作研討會,各類影視作品評獎等,先后赴宜賓、合江、長寧、興文、遂寧、雅安、石棉、西昌、樂山、峨邊等地,主講了《低成本電影創制理念解析》《劇情微電影創作特征》《視聽語言導讀》《優質主旋律電影創作特征》等專題講座,講座目的在于助力基層低成本影視拍攝與制作的專業意識與實踐能力的提升。

新中國72歲華誕之際,作為共和國的同齡人,李玲由衷感謝祖國在她人生理想追尋路上,提供了各類讓自己發光發熱的機會,成就了她人生不同階段的燦爛時光!“祝愿祖國未來愈加美好,人民安居樂業,國力愈加強大,無愧于保障世界和平的中流砥柱,我愛祖國,祖國萬歲!”