藥用植物親緣學理論創新與應用實踐△

肖培根,李旻輝,郝大程,何春年,許利嘉

1.中國醫學科學院 北京協和醫學院 藥用植物研究所,北京 100193;2.包頭醫學院,內蒙古 包頭 014040;3.內蒙古自治區中醫藥研究所,內蒙古 呼和浩特 010020;4.大連交通大學,遼寧 大連 116028

世界上數以萬計的藥用植物都是經過漫長的歷史時期逐漸演化來的。在進化過程中,它們之間形成了或遠或近的親緣關系。在此理論基礎上,筆者于1978年提出了藥用植物親緣學(pharmacophylogeny)的概念[1]。藥用植物親緣學是研究藥用植物的親緣關系-化學成分-療效(藥理活性及傳統療效)間相關性的一門交叉學科,涉及植物系統發育學、植物分類學、植物化學、藥理學、分子系統學、基因組學和信息學等多個領域,是藥用植物研發的基礎工具,強調親緣相近的植物含有相似的化學或生物活性成分、具有相似的療效。藥用植物親緣學促進了藥用植物新資源的發現,豐富了中藥現代化基礎研究的內涵,為新藥開發提供了新的理論和方法,為研究藥用植物的內在關系提供了方向和理論指導,對中藥資源的開發具有指導意義[2]。本文對藥用植物親緣學的建立過程、研究內容及應用實踐進行了綜述,并展望了其未來的發展方向。

1 藥用植物親緣學的建立過程

20 世紀50 年代初,新中國百廢待興,西方國家對中國實行了物資禁運,包含利血平在內的許多進口藥物禁止向中國出口。中國對尋找替代進口藥的國產資源需求十分迫切。筆者帶領團隊在云南、廣西等植物資源豐富的地區首次找到了與利血平來源植物蛇根木Rauvolfia serpentina(L.)Benth.ex Kurz 具有相似生物堿類成分且療效相似的國產植物蘿芙木R.verticillata(Lour.)Baill.。1958年,以蘿芙木總生物堿為原料開發的降壓靈問世,向世界宣告中國自主研發的藥物取得了重大成功,打破了國外對中國的封鎖。至今,國產利血平仍廣泛用于治療高血壓,其相關制劑在中國的生產廠家達到70 余家。這對我國新藥研發具有開創性的意義。隨后,本團隊又相繼找到替代阿拉伯膠、安息香、胡黃連、馬錢子、大風子、阿魏等一系列藥材的國產替代品,為我國尋找和開發進口藥材的替代資源做出了重要貢獻。

在此過程中,筆者萌生了藥用植物親緣學的初步想法,即親緣關系相近的植物類群具有類似的化學成分和藥理活性。通過十余年的歸納總結,本團隊陸續發表了20 多篇與藥用植物親緣學相關的論文,并于1978 年首次提出藥用植物親緣學概念。這標志著一個新學科的誕生。在藥用植物親緣學建立及發展的60 余年中,本團隊取得了理論、方法、應用和實踐等多方面的科技成果,出版了《藥用植物親緣學導論》等專著,開創了具有我國原創性的科學研究模式,對我國中藥資源可持續利用和開發具有重大意義。

2 研究內容及應用實踐

2.1 發現藥用植物新類群,綜合整理擴大藥用植物資源

筆者在深入研究毛茛科藥用植物類群的過程中,對近緣植物花的結構進行了仔細解剖和比較,發現了1 個包含16 個新種或新組合的植物新屬——人字果屬(Dichocarpum)[3]。該成果與王文采院士共同發表后,得到了日本毛茛科專家田村道夫和英國毛茛科專家Lauener 的認可,為東亞地區增加了1 個新的特有屬。隨后,本團隊對該屬植物形態、分子、化學成分和藥理活性開展了系統研究,通過DNA 條形碼、轉錄組學和形態學研究,揭示屬下親緣關系和人字果屬在毛茛科植物中的系統地位。植物化學和代謝組學研究顯示,該屬富含芐基異喹啉類生物堿、黃酮和三萜類成分。其中,芐基異喹啉生物堿具有較強的乙酰膽堿酯酶抑制活性[4-5]。此項研究為世界毛茛科植物研究與應用做出了重要貢獻。

藥用植物親緣學的研究使新分類群的發現更加可靠,如拉薩大黃Rheum lhasaenseA.J.Li et P.K.Hsiao 不含蒽醌類化合物,主要含有茋類成分[6],故在療效上與大黃屬其他植物有所不同[7];蘋果屬(Malus)植物葉片普遍含有根皮苷等多酚類成分,是潛在的具有降血糖等活性的藥用資源[8-9];槭屬(Acer)植物茶條槭組植物均含有豐富的茶條槭素等結構獨特的可水解鞣質,抗氧化、抗腫瘤活性明顯[10-11];黃芩屬(Scutellaria)藥用植物的分子系統學研究支持將根部入藥與全草(根部不發達)入藥的種分別聚為2 支,這與傳統形態分類有較大不同。這2 支植物的化學成分和功效均存在一定差異,有利于新藥用資源的發掘[12]。

本團隊在長期藥用植物調查整理和研究過程中,陸續發現并報道了20 個植物新種(變種),包括大黃屬1 個新種、升麻屬3 個新種和2 個變種、鐵破鑼屬1 個新種、黃連屬1 個新種和1 個變種、淫羊藿屬1個新種、十大功勞屬2個新種[13]、小檗屬3個新種、貝母屬2 個新種、黃芪屬1 個新變種、龍膽屬1 個新種和茜草屬1 個新種[14]。其中,三角葉黃連Coptis deltoideaC.Y.Cheng et Hsiao、蒙古黃芪Astragalus membranaceus(Fisch.)Bge.var.mongholicus(Bge.)Hsiao、暗紫貝母Fritillaria unibracteataHsiao et K.C.Hsia、湖北貝母F.hupehensisHsiao et K.C.Hsia 4個新種(新組合)被《中華人民共和國藥典》(以下簡稱《中國藥典》)收載。三角葉黃連為中藥黃連的基原植物之一(《中國藥典》1977—2020年版)[15],蒙古黃芪為大宗常用中藥黃芪的基原植物之一(《中國藥典》1963—2020年版),暗紫貝母為中藥川貝母的基原植物之一(《中國藥典》1977—2020年版)[16],湖北貝母為中藥湖北貝母的基原植物(《中國藥典》2000—2020年版)[17]。這為大宗藥材資源的供應提供了保障。

2.2 對中國藥用植物的傳統功效進行創新性歸納和量化,獲得不同分類群的療效傾向性,指導了新藥尋找和資源利用

20 世紀80 年代,本團隊對木蘭亞綱(Magnoliidae)、金縷梅亞綱(Hamamelidae)和石竹亞綱(Caryophyllidae)等類群3 萬余份藥用植物的療效進行了系統梳理,突破了單純的文獻匯編模式,利用計算機結合數學模型,分析了傳統療效和現代科學研究的內在關聯,可用于指導新藥尋找及資源利用[18-20];首次采用傳統療效指數(TRI)分析藥用植物的療效傾向性和規律性。根據梳理發現,TRI值≥300 表明某類傳統療效較明顯,TRI 值越大,表明該植物具有此療效的傾向性越大。依據此規律,發現毛茛科烏頭屬類群植物抗炎指數高,但多數植物具有毒性,如烏頭Aconitum carmichaeliiDebx.、北烏頭A.kusnezoffiiReichb.等。深入研究表明,其中所含的二萜型生物堿是主要活性成分和毒性成分,包括雙酯型生物堿、單酯型生物堿和非酯型生物堿。雙酯型生物堿主要具有抗腫瘤、鎮痛、抗炎等藥理作用;單酯型二萜生物堿主要表現為對神經細胞的保護作用;非酯型生物堿具有鎮痛作用,毒性較小,用于慢性疼痛和癌癥晚期疼痛的治療。本團隊還分析了中國分布的假龍膽屬植物的TRI[21],發現該屬多數植物具有清熱解毒和治療肝炎的作用,其所含的齊墩果酸類成分具有抗炎、鎮靜等作用,對治療急性黃疸型肝炎有一定療效,而這些植物中的環烯醚萜類化合物則具有保肝利膽和抗炎等作用。這些工作突破了那個時代的局限性,首次將信息學技術引入到藥用植物研究領域,有力地推動了中藥資源學和傳統藥物學的研究,為新藥尋找和資源利用提供了重要的理論指導。

2.3 對常用中藥(民族藥)品種開展了系統研究,為中藥(民族藥)正本清源、質量評價及標準提升提供了新的研究模式

本團隊在60 余年的研究中,依據藥用植物親緣學的基本思路,采用形態學、分子生物學、化學、藥理學和信息學等多學科集成的研究手段,突破了單一研究方法的局限,開展了大量常用中藥品種的系統研究,包括烏頭、黃芪、黃連、秦艽、牡丹皮、丹參、五味子等20 余種(類)常用中藥材及其混用品和代用品,為中藥品種考證、質量評價及標準提升提供了新的研究模式。例如,對大黃類藥材的研究發現,葉緣分裂程度與番瀉苷、大黃酸的有無及瀉下作用密切相關,凡是有顯著瀉下作用的大黃屬植物,均含大黃酸與番瀉苷,而且在形態上葉邊緣具有不同程度的波狀或掌狀分裂[7,22-23]。基于這個規律,科研工作者能夠有效預測尚未進行研究的大黃屬植物是否具有瀉下作用。本團隊還對烏頭屬藥用植物進行了深入研究。研究發現,原始類群(黃花烏頭、圓葉烏頭等)毒性較小,形態上表現為花瓣分化不完全,根部維管束呈點狀且9~10 個成1 輪;而進化類群(烏頭、雪上一支蒿等)則毒性較大,形態上表現為花瓣分化較完全,根部維管束呈放射狀排列[24-25]。藥用植物親緣學指導中藥質量控制及利用的研究模式被行業廣泛接受并實踐,這對提升我國中藥質量標準和推動中藥現代化進程具有重要作用。例如,我國學者將與肉蓯蓉(基原植物為荒漠肉蓯蓉Cistanche deserticoLaY.C.Ma)化學成分相似、藥理作用相近的管花肉蓯蓉C.tubulosa(Schenk)Wight 作為肉蓯蓉藥材的另一基原植物納入《中國藥典》2005 年版并沿用至今,并參考荒漠肉蓯蓉的質量標準制定了管花肉蓯蓉的相關標準。

藥用植物親緣學也為民族藥品種整理開拓了新思路。以“地格達”類蒙藥材為例[26-27],將其本草考證與藥用植物親緣學結合分析得出,“地格達”類蒙藥材的正品主要為龍膽科的藥用植物,分散在獐牙菜屬、花錨屬等8個屬中,多含有環烯醚萜類、酮類及三萜類等化合物。現代藥理學研究表明,這些類成分多具有保肝利膽的生物活性,因此蒙醫藥文獻及臨床中將同屬植物來源的藥材作為功效相近的“地格達”類蒙藥材使用具有一定物質基礎依據和合理性。

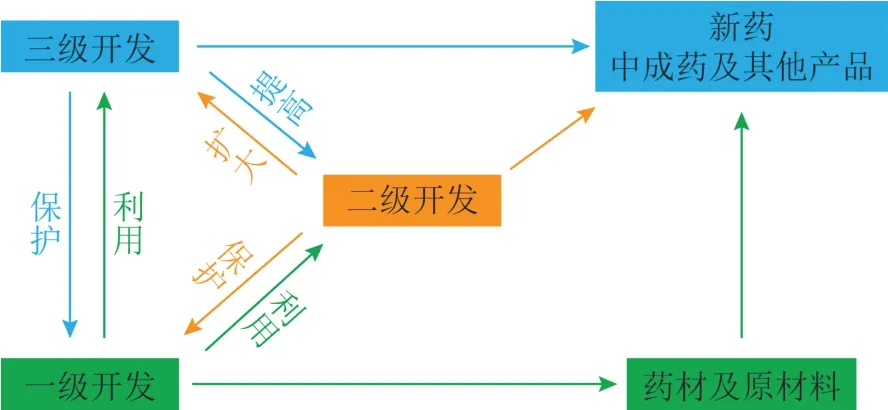

2.4 首次提出藥用植物的三級開發理論,開發出多個新產品(新藥、保健食品及食品),產生顯著的社會與經濟效益

利用藥用植物親緣學理論,本團隊首次提出藥用植物的三級開發理論(包括藥材原料、中藥初級新產品和新藥的開發,圖1),為我國中藥資源的開發和利用指明了方向。通過對阿托品類生物堿在茄科中的分布規律進行深入研究,預測并發現藏醫藏藥中莨菪堿類生物堿含量較高的新資源植物——矮莨菪Przewalskia tangnticaMaxim.[28-30]。通過對矮莨菪資源的系統三級開發,研發出莨菪類生物堿制劑20 余種及山莨菪堿、樟柳堿2 種抗膽堿新藥。在小檗屬植物三顆針提取小檗堿的過程中發現,其廢液中小檗胺含量極高。基于此,本團隊與劉昌孝院士等合作開發了促進白細胞增生的新藥——小檗胺[31-34]。為了治療20 世紀60 年代的一種無名高燒癥,本團隊成員從抗病毒和解熱兩個思路出發,找到了菊科植物鵝不食草,研發出用于治療高燒、流感等疾患的熱可平注射液。該藥成為當時臨床常規用藥,并被國家中醫藥管理局批準為全國中醫醫院急診必備中成藥。同時,本團隊還系統研究了我國沙棘屬植物[35],對我國沙棘資源全產業鏈進行了綜合研究,開發了沙棘油、沙棘果漿(汁)、沙棘果粉、沙棘茶、沙棘功能性固體飲料等30 多個沙棘相關健康產品,年產值達6000 萬元。該研究帶動了相關地區的產業扶貧,并助力山西省嵐縣等貧困地區提前摘掉國家級貧困縣的帽子,產生了顯著的社會和經濟效益。

圖1 藥用植物三級開發理論

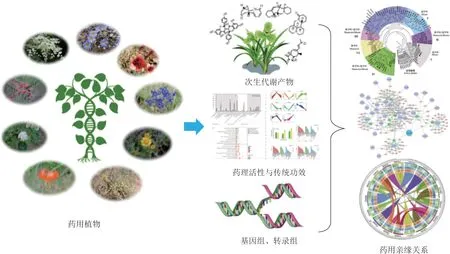

2.5 針對我國一批重要植物類群進行系統研究,融合多組學和生物信息學等新技術,提出藥用基因組親緣學新概念

本團隊先后對一批重要藥用植物類群開展了系統研究[36-46],包括毛茛科(烏頭屬、唐松草屬、升麻屬、人字果屬等)、小檗科(小檗屬、十大功勞屬等)、五味子科(五味子屬、南五味子屬)、蓼科(大黃屬、虎杖屬)、唇形科(鼠尾草屬、黃芩屬)、百合科(貝母屬)、芍藥科(芍藥屬)、茄科(山莨菪屬、枸杞屬)、五加科(人參屬)、胡頹子科(沙棘屬)、桔梗科(桔梗屬)、豆科(黃芪屬)等近30個科屬。根據科學發展的基本規律,本團隊與時俱進,積極將多組學和生物信息學等新技術融合到藥用植物親緣學理論創新中,提出藥用基因組親緣學的新概念[47-48]:在基因組及其相關的轉錄組和代謝組水平,系統研究藥用植物的植物親緣關系-化學成分-療效(傳統療效及藥理活性)間的相關性(圖2)。例如,基于分子標記和形態特征確定了人字果屬在毛茛科中的系統位置;依據細胞核和葉綠體DNA 序列的分子系統樹將烏頭屬形態極相近的9系分為2群,有助于發現烏頭屬高效低毒的新化合物,促進烏頭屬資源的可持續利用;基于葉綠體基因組、代謝組和網絡藥理學等方法,闡明了中國黃芩屬抗腫瘤活性藥用親緣關系,為該屬植物資源的深入開發利用提供了科學基礎[12]。

圖2 藥用植物基因組親緣學

3 展望

進入21 世紀,在各學科均處于飛速發展的階段,如何突破局限、繼續創新是每個學科都面臨的挑戰。近年來,生物大分子的結構、活性等成為世界范圍內的研究熱點,藥用植物親緣學的研究可以從關注植物類群中的小分子化合物拓展到生物大分子物質,如蛋白質、多糖等。同時,需要按照學科特定目標,不斷探索,尋找本學科與其他新興學科的交叉點和結合點,凝練出適合本學科、具有前瞻性和特色的研究方向,對各藥用植物類群進行系統研究,順應藥物研發趨勢和維護人類健康需求,使藥用植物親緣學理論在促進中藥資源可持續利用和中醫藥傳承、創新方面持續發揮更大作用。