中西醫(yī)結合治療難治性免疫性血小板減少癥臨床觀察

張立軍

(甘肅省白銀市第二人民醫(yī)院,甘肅 白銀 730900)

原發(fā)免疫性血小板減少癥(primary immune thrombocytopenic,ITP)是一種比較復雜的多種免疫機制共同參與的獲得性自身免疫性疾病,起病較為隱匿,臨床典型癥狀表現(xiàn)為反復的皮膚黏膜下出血,如瘀點、紫癜、瘀斑及外傷后止血不易等,鼻衄、牙齦出血、女性月經(jīng)過多亦常見。可因急性感染等出現(xiàn)較大范圍的、嚴重的皮膚黏膜及內臟出血[1]。對糖皮質激素治療無效或脾切除后無效,除外其他原因引起的血小板減少癥,可確診為難治性免疫性血小板減少癥(refractory immune thrombocytopenic,rITP)[2]。本研究用中西醫(yī)結合方法治療rITP療效較好,現(xiàn)報道如下。

1 臨床資料

共48例,均為2018年5月至2020年5月我院收治的rITP患者,隨機分為觀察組和對照組各24例。對照組男6例,女18例;年齡20~64歲,中位年齡34歲;病程34天~6.2年。觀察組男4例,女20例;年齡18~56歲,中位年齡34歲;病程25天~5.8年。兩組一般資料比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

納入標準:①對治療知情且同意;②均符合《血液病診斷及療效標準(2016版)》[3];③經(jīng)臨床表現(xiàn),血象、網(wǎng)織紅細胞計數(shù)及骨髓穿刺等實驗室檢查確診;④接受過正規(guī)的激素、環(huán)孢素等藥物治療或脾切除無效。

排除標準:患有其他心肺疾病,嚴重肝病,惡性血液疾病,風濕免疫性疾病,惡性腫瘤以及妊娠期。

2 治療方法

兩組均口服潑尼松1mg/(kg·d)×2~4周或大劑量地塞米松40mg/d× 4天,糖皮質激素治療4周無反應,說明治療無效,應迅速減停。

觀察組加益氣涼血方。藥用炙黃芪15g,茯苓15g,川芎15g,菟絲子15g,白及12g,白術10g,陳皮10g,麥芽10g,莪術10g,丹參10g,白芍10g,砂仁6g(后下),炙甘草6g。口燥咽干、嘈雜泛酸加沙參、麥門冬、海螵蛸,脘腹脹滿、噯氣嘆息加川楝子、枳實,胃脘脹痛、口苦便秘加瓜蔞、火麻仁、黃連,胃痛喜溫、遇寒加重加黨參、干姜,有牙齦出血、鼻衄加白茅根炭、茜草炭,兼有熱加用生地、丹皮、白芍,舌質暗紫或兼有其它瘀血癥加丹皮。每日1劑,早晚分2次口服,療程3個月。

治療期間若血小板≤10×109/L,可適當輸注血小板,囑臥床休息避免出血可能,同時應注意防風保暖。

3 療效標準

以沈悌主編的《血液病診斷及療效標準》[3]依據(jù)進行判斷療效。顯效:血小板計數(shù)恢復正常(PLT≥100×109/L),無明顯出血癥狀,且持續(xù)3個月以上。有效:血小板計數(shù)升至50×109/L,或較原來水平上升30×109/L以上,且無出血癥狀或偶有少量出血,持續(xù)時間達2個月以上。進步:血小板計數(shù)呈升高趨勢,出血癥狀緩解,持續(xù)2周以上。無效:血小板計數(shù)、出血癥狀未見好轉。

藥物不良反應觀察:在治療過程中需每3天查1次血常規(guī),半個月查1次肝腎功,明確中藥制劑是否會加重肝腎負荷,并且每10~15天于清晨、3餐后2h定期查血糖,每天監(jiān)測血壓變化,觀察不良反應類型[4]。

用IBMSPSS22.0統(tǒng)計學軟件分析處理數(shù)據(jù)。計數(shù)資料用χ2檢驗,計量資料用t檢驗,P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

4 治療結果

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

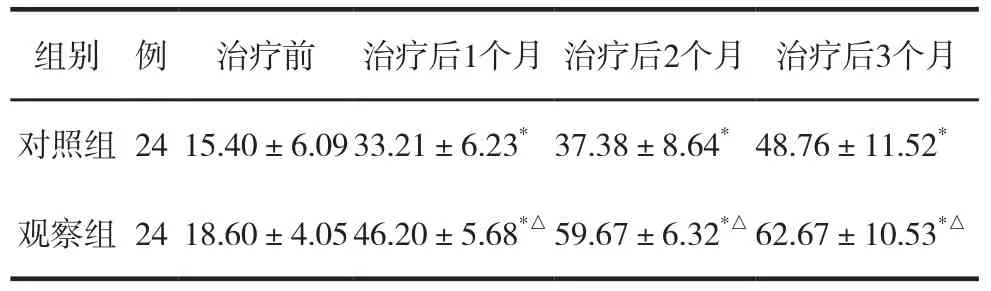

兩組治療前后血小板計數(shù)比較見表2。

表2 兩組治療前后血小板計數(shù)比較 (×109/L,±s)

表2 兩組治療前后血小板計數(shù)比較 (×109/L,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后同期比較,△P<0.05。

?

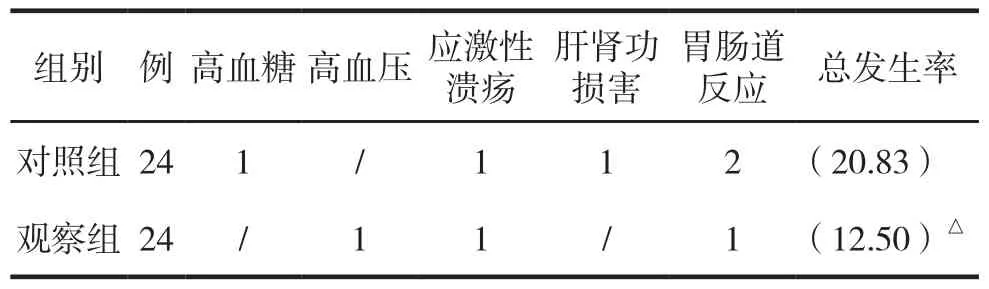

兩組不良反應情況比較見表3。

表3 兩組不良反應情況比較 例(%)

5 討 論

ITP為臨床常見的出血性疾病,研究表明血小板自身抗體或細胞毒性T淋巴細胞通常是導致血小板破壞增加和巨核細胞成熟障礙的原因[5-6],或伴皮膚黏膜出血。rITP約占全部ITP的11%~35%,關鍵原因是體內存在血小板特異性抗體,單核-巨噬細胞系統(tǒng)遭到破壞造成血小板減少[7]。在目前的ITP治療中,因對其發(fā)病機制尚無明確認識,臨床治療缺乏有效的手段,故以藥物治療為主,但仍有將近1/3的患者對糖皮質激素及脾切除等常規(guī)西醫(yī)治療方式無效,成為rITP。據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,rITP患者由于長時間遷延不愈,血小板水平較低,其死亡率達16.6%[8]。二線藥物免疫抑制劑可選擇性的作用于T淋巴細胞,可逆性的抑制Th細胞功能,增強Ts細胞功能,從而間接抑制B淋巴細胞的發(fā)育和分化[9],但是起效作用較為緩慢,約3周左右[10],且可能引起肝腎功能的損害以及胃腸道反應,治療效果欠佳,且副作用較多,應用比較局限。

血小板減少癥屬中醫(yī)“血證”、“發(fā)斑”范疇。與肝、脾、腎關系最為密切。主要因為血液生化于脾,受藏于肝,總統(tǒng)于心,輸布于肺,化精于腎,在血脈中運行不息,環(huán)周不休,以充榮營養(yǎng)全身。由于不同的原因導致脈絡損傷或血液妄行時,會引起血溢脈外而形成血證。其病機可分為火熱熏酌、迫血妄行和氣虛不攝、血溢脈外兩大類。《景岳全書·血證》對血證的治療可以歸納為治火、治氣、治血3個主要原則。應以益氣涼血止血,活血為治則。益氣涼血方中黃芪補氣攝血,炒白術、茯苓、谷芽、麥芽健脾益氣,川芎、莪術、丹參行氣、活血、祛瘀,陳皮理氣、調中、健脾,白芍補血柔肝,白及收斂止血,砂仁化濕開胃、溫脾,炙甘草補脾和胃。諸藥合用,共奏健脾益氣、活血化瘀、涼血止血的功效[11]。現(xiàn)代藥理研究證明,清熱涼血活血藥如牡丹皮、梔子、赤芍、茜草有抑制血小板相關抗體生成的效應,滋補腎陰與平補腎陽藥熟地黃、墨旱蓮、枸杞子、巴戟天、補骨脂、龜甲、阿膠、山茱萸等有刺激骨髓巨核細胞向成熟方向發(fā)育的效應,益氣健脾藥如黃芪、黨參、白術具有調節(jié)機體免疫反應的效應。

中西醫(yī)結合治療rITP療效較好。