針灸聯合吞咽訓練治療中風后吞咽障礙臨床觀察

許家艷,魯玉芬

(河南省鄭州市中醫院急診科,河南 鄭州 450007)

中風后吞咽障礙大多是因大腦半球病變及以延髓為中心的腦干病變所引發口咽部與食道肌肉、顱神經、第1~3頸神經節段受損而致。吞咽障礙不但會影響進食速度,還會影響其食欲及營養吸收,甚至會加大其誤吸食物入氣管所導致的窒息可能性。因此,為減少或避免此種風險,現代醫學多以吞咽訓練緩解吞咽障礙。祖國醫學認為,咽喉部及舌部經絡是受到痰、瘀、風的阻滯,才使得氣血不暢,以致咽喉及舌失養,進而導致吞咽障礙[1]。本研究用針刺、艾灸聯合吞咽訓練治療中風后吞咽障礙效果較好,報道如下。

1 臨床資料

共88例,均為2018年5月至2020年5我院收治患者,按雙盲法分為兩組各44例。對照組男24例,女20例;年齡50~74歲,平均(60.69±3.54)歲;病程1~10個月,平均(5.31±0.19)個月。觀察組男26例,女18例;年齡52~75歲,平均(60.61±3.48)歲;病程2~10個月,平均(5.78±0.22)個月。兩組一般資料比較無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:①西醫診斷標準符合《中國吞咽障礙評估與治療專家共識(2017年版)》[2]診斷標準。②中醫診斷標準符合《中醫病證診斷療效標準》[3]中氣虛血瘀證診斷標準,主癥為乏力、手足腫脹、飲食差、言語謇澀、口舌歪斜、偏癱,次癥為口唇暗、飲水發嗆、目偏不瞬、共濟失調、頭痛、眩暈,舌質暗苔白,脈弦澀。

納入標準:①符合中、西診斷標準;②中風病情處于平穩狀態;③對艾無過敏或無暈針史;④心、肺等臟器功能正常。

排除標準:①神志昏迷或不清醒;②伴有完全性失語;③伴有運動性神經元病;④針刺、艾灸的皮膚部位發生感染或皮膚病。

2 治療方法

兩組均用吞咽訓練治療。①緊閉口唇運動訓練:患者面鏡獨自練習緊閉口唇動作。若閉鎖口唇練習無法獨自完成,治療師可將一個帶有系線的大紐扣給予患者,叮囑其用嘴銜住不要松口,然后治療師在其對立面牽拉系線,與患者形成對抗(以紐扣不脫出為目標),輔助其練習,練習頻次10min,1日3次。②下頜功能鍛煉:患者張口,下頜松弛,使之往兩邊運動;若張口困難,可通過輕柔按摩或冷刺激痙攣肌肉的方式來放松咬肌;其次,患者也可通過用臼齒緊咬壓舌板的方式進一步強化咬肌肌力,練習頻次10min,1日3次。③舌部功能鍛煉:往嘴唇兩側或前方伸舌,若無法做到,治療師可將患者的舌尖用紗布裹住,再往其嘴唇兩側或前方輕輕牽拉,以鍛煉其縮舌能力。其次,患者需用舌尖對嘴唇周邊進行舔吮動作,以鍛煉舌的靈活性;同時,治療師還可以抵抗患者舌根部(利用壓舌板),以促使患者鍛煉抬高舌根的能力,練習頻次10min,1日3次。④吞咽鍛煉:將患者取仰臥位(仰臥角度30°),頭部前屈,采用薄而小的匙子喂患者進食,每餐進食時間45min左右,每匙食物量為3~4mL(食物應柔軟、順滑、不易松散,易咀嚼)。患者每吞咽一匙餐飯,則需連續進行3次空吞咽,然后飲1~2mL水,以激發吞咽反射,祛除咽部滯留食物。點頭樣吞咽:當患者頸部后屈,會厭上凹會變得狹小,此時反復進行幾次形似點頭的動作,同時做空咽動作,即能除去口內殘留食物。鍛煉均持續治療1個月。

觀察組加用針刺、艾灸治療。①將18mm×200mm純艾條切割成25mm,點燃艾條,并將其靠近患者的雙側風池穴位,距離肌膚約2cm,以患者皮膚感到局部溫熱且無灼痛感為宜。對雙側風池穴位熏灸10min,然后再按同樣方法對風府穴進行熏灸,1日1次,持續治療1個月。②用酒精棉擦拭風池、廉泉、金津、玉液、豐隆、合谷處皮膚,用平補平瀉手法將1.5寸毫針刺入風池(針尖方向沖著舌根),進針1寸左右;將1.5寸毫針垂直刺入豐隆,進針1.5寸左右;點刺金津、玉液,用2~3寸毫針向舌根方向斜刺舌三針1~1.5寸(廉泉穴上0.5寸為第1針,廉泉左右兩旁各針刺1寸,分別為第2針與第3針);用2~2.5寸毫針直刺雙側合谷,刺進1寸,用捻轉及提插復合手法,快速行針,留針20~30min,行針后囑咐患者練習吞咽動作,持續治療1個月。

3 觀察指標

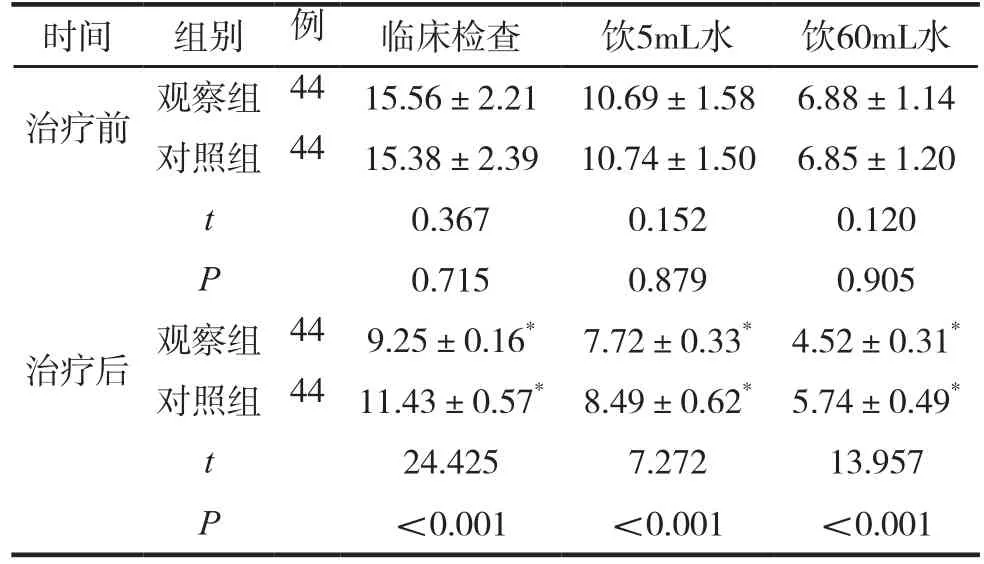

用標準吞咽功能評估法(SSA)[4]評測吞咽功能。共有三部分,第1部分(臨床檢查)共7小項,分值范圍7~21分;第2部分(飲5mL水)共6小項,分值范圍6~13分;第3部分(飲60mL水)共4小項,分值范圍4~9分;均分數越低則代表吞咽功能越優。

4 治療結果

兩組治療前后吞咽功能比較見表1。

表1 兩組治療前后吞咽功能比較 (分,±s)

表1 兩組治療前后吞咽功能比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

時間 組別 例 臨床檢查 飲5mL水 飲60mL水治療前 觀察組 44 15.56±2.21 10.69±1.58 6.88±1.14對照組 44 15.38±2.39 10.74±1.50 6.85±1.20 t 0.367 0.152 0.120 P 0.715 0.879 0.905治療后 觀察組 44 9.25±0.16* 7.72±0.33* 4.52±0.31*對照組 44 11.43±0.57* 8.49±0.62* 5.74±0.49*t 24.425 7.272 13.957 P<0.001 <0.001 <0.001

5 討 論

中風后吞咽障礙具有極高的致殘率和死亡率,嚴重威脅中風患者生命健康。現代醫學認為,中風后吞咽障礙多是由雙側皮質延髓束或延髓受損所導致,因此可采用吞咽訓練方法予以治療,緩解障礙。不但可剌激中樞神經系統,促使其較快建立新的運動投射區,以加強恢復吞咽肌力,同時還可以最大程度的激發中風患者的腦的潛力,以促進喪失運動功能的組織重獲常規運動功能[5]。但亦有其不足之處,即是需要患者主動配合,否則將無法進行。

中風后吞咽障礙屬中醫“喉痹”、“中風”等范疇。多為風陽上擾、痰淤阻滯、氣血逆亂、舌咽部氣機不通所致,因此需以調和氣血、通經活絡為原則治療[6]。艾灸主要是通過火熱力刺激腧穴作用至全身,達到溫經散寒、溫通氣血效果。同時,對穴位實行艾灸可以擴張穴位周邊毛細血管,提升血液循環,實現行氣活血、修復組織的效果[7]。

風池有“祛痰第一穴”之稱,是治療痰疾之要穴,因此,無論是無形或有形之痰均可治之;豐隆為胃之絡穴,絡于脾,具有化痰定喘、清熱通腑、健脾和胃、疏經活絡之效,故刺之能防止痰濁內生[8]。由于足厥陰肝經和足少陽膽經互為表里,因此,對作為陽維脈和足少陽膽經交會穴的風池進行針刺,能夠通過疏通經絡功能有效強化肝疏泄,從而達到氣機調達舒暢,調和氣血順行的作用[9]。廉泉穴的深處正當舌體根部,因此通常認為,舌體運動與該穴之間存在著密切關聯。而且,《素問·刺虐篇》表示“舌下兩脈者,廉泉穴也”,廉泉穴對吞咽困難的治療非常重要。玉液和金津均位于舌下,穴位周邊遍布迷走神經、舌下神經、舌咽神經及三叉神經的末梢,因此針刺玉液和金津穴位可使神經末梢釋受到刺激,釋放生物電,進而加強恢復神經反射,重建吞咽反射弧及有肌肉協調性,有效改善吞咽功能[10]。因此,將吞咽訓練療法與針刺、艾灸手段聯合應用,既能發揮其各自特點,極大地促進中樞視經系統通路的恢復,又能促進刺激誘導或運動強化時相關突觸鏈作用進一步發揮,進而改善吞咽功能。

綜上所述,針刺、艾灸聯合吞咽訓練治療中風后吞咽障礙效果較好。