季羨林:散文的大樹四季常青

王兆勝

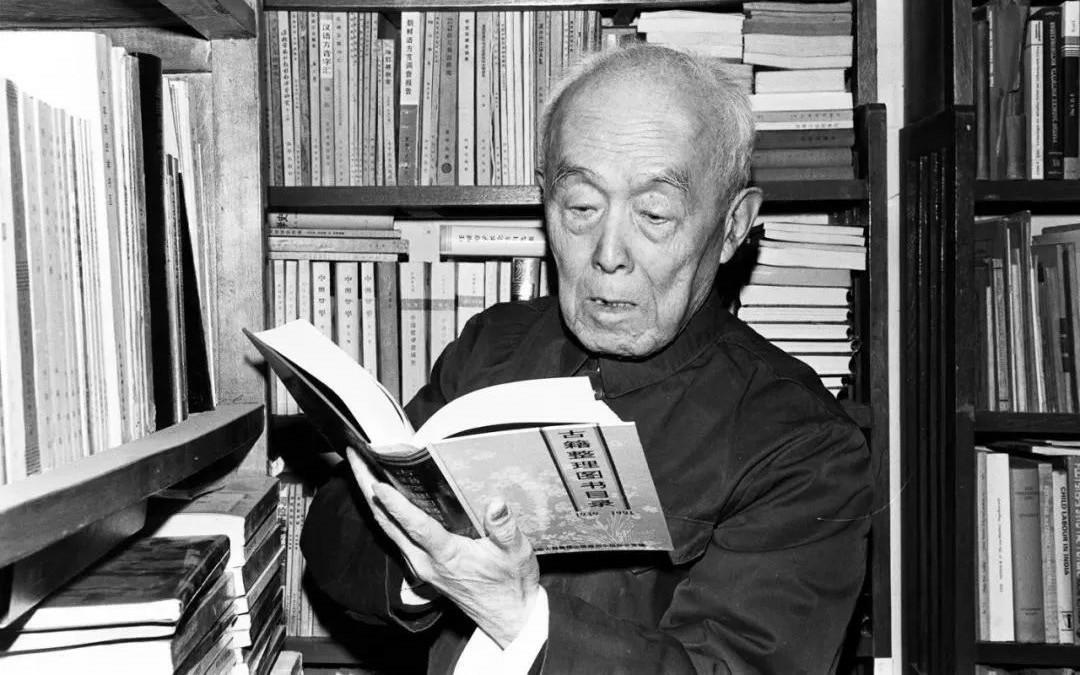

生于1911年的季羨林,活了將近一百歲。他從年輕時開始發表散文;晚年更是筆耕不輟,成為少有的豐收季。用“四季常青”概括他的散文創作與思考,可以說并不為過。讀他的散文時,我的眼前常晃動著四季常青的古老松柏,那就是季羨林給我留下的清晰形象。

1.小情與大愛

世上往往離不開一個“情”字。散文尤其重情,無情之文難以讓人駐足,更不要說引起心靈共鳴和產生知音之感。季羨林認為,不只是抒情散文,就是一般的說理散文也不能無情。散文理論家林非曾將“真情”說成是散文“生命線”。其實,貫穿于季羨林散文始終的是真情,這是理解其散文和人生的關鍵與樞紐。

小抒情與私情書寫成為季羨林散文的一個重要特點。這包括母子情深、夫妻之愛、朋友之情、寵物之好、娛樂之歡,從中可見作者起于自身、來源于生活的點滴感觸。在此,情特別是真情如血脈一樣流動,在可知可感中顯示生命力的跳躍。《賦得永久的悔》是季羨林散文的代表作,其中充滿撕心裂肺的思母情愫,就是因為自己從六歲出去讀書之后,只回了三次家,這還包括為母親奔喪。直到后來,作者才理解多年母親倚門望眼、翹首以盼愛子歸來的心情。另外,季羨林寫了不少回憶文,特別是關于舊人和老友的文章,其中最難得的是一個“情”字,它們像陳年老酒經過歲月醞釀變得醇厚美妙,滋潤讀者心懷。小愛與私愛特別是深情,使季羨林散文很接地氣,也是真實的自我流露與表達。

博大的愛是季羨林散文的另一境界與品質。如只寫一己私我小情,哪怕寫得再真實感人,也難達到洗禮作用,更不要說讓人的心靈和精神進入神圣境地。季羨林散文能從自我情感進入大愛,一下子讓作品升華了。《三個小女孩》寫的分別是兩歲、五六歲和十二歲的陌生小女孩對“我”的依戀,作者將這稱為“平生一大樂事,一樁怪事”。草木山石、小動物常能進入季羨林筆下,幻化成一縷縷博愛的絲線,于是垂釣起讀者的悲憫之情。《咪咪》寫的是一只小貓,從中可見作者內心的柔軟與仁慈。由此,作者在文中表示:“我一向主張,對小孩子和小動物這些弱者,動手打就是犯罪。”其實,這沒什么奇怪的,因為對弱者富有同情與愛,所以小孩子與小貓不設防,愿與作者“我”親近,是兩顆童心將老少兩代、人與動物連在一起。

愛國精神是另一種愛的提升,所以在《一個老知識分子的心聲》中,季羨林寫出這樣的句子:“我生平優點不多,但自謂愛國不敢后人,即使把我燒成了灰,每一粒灰也還是愛國的。”當然,他又絕不是一個狹隘的愛國主義者,而是有人類情懷,這也是為什么他在《喜雨》中這樣寫道:“請我們的天老爺把現在下著的春雨,分出一部分,帶著全體中國人民的深情厚誼,分到非洲去降,救活那里的人民、禽、獸,還有植物,使普天之下共此甘霖。”

小我私情仿佛是一棵大樹的根脈,博大的愛則如來自高天的無私陽光,季羨林散文將二者有機結合起來,于是有了天地情懷,也給散文注入勃勃的生機活力和高尚的精神品質境界。

2.平淡與神奇

在一般人看來,季羨林過于平淡無奇,不論是學術人生還是散文創作都是如此。于是,談起季羨林,人們總會拿他平凡的外表說事兒,并稱揚他被誤以為是清潔工這件事兒。其實,人們過于強調季羨林的平凡,但容易忽略他的神奇。

確實,透過季羨林的文學人生可見其平淡儒雅的君子形象,這也是他與張中行的共同之處,也是當下最缺乏的精神氣質。不論為人還是散文都可作如是觀。這也正好符合散文的平淡自然的本性,是得道者的大道藏身。就如林語堂在《說本色之美》中所言:“文人稍有高見者,都看不起堆砌辭藻,都漸趨平淡,以平淡為文學最高佳境。”不過,林語堂接著又說:“平淡而有奇思妙想足以運用之,便成天地間至文。”將這話用在季羨林散文也同樣適用,特別是在“奇思妙想”上,季羨林散文別有風采。

《神奇的絲瓜》是寫植物的,題目被冠以“神奇”,于是作者向我們展示了普通的、平時不為人注意的絲瓜的奇妙。這不僅表現在絲瓜藤蔓與絲瓜的瘋長速度,更在于它本身的調整功能,甚至充滿不為人知的智慧。他寫道:“我仿佛覺得這棵絲瓜有了思想,它能考慮問題,而且還有行動,它能讓無法承擔重量的瓜停止生長;它能給處在有利地形的大瓜找到承擔重量的地方,給這樣的瓜特殊待遇,讓它們瘋狂地長;它能讓懸垂的瓜平身躺下。”“這是一個沉默的奇跡。瓜秧仿佛成了一根神秘的繩子。”這樣的文章是有一雙發現神奇的慧眼的。

《紅》也是擺脫黑白式平淡的寫法。整體文章的主線是寫那個“有一張純樸的臉”的賣綠豆的小販;然而,小販對于孩子時的“我”的微笑,讓“我”心驚。更重要的是,這個人曾做過土匪,后來被捉住殺了頭。作者寫到,小販被殺時“一道紅的血光在我眼前一閃。我的眼花了。回看西天的晚霞正在天邊上結成了一朵大大的紅的花”。這樣的故事與筆法,再加上對于“紅色”的敏感,一下子將作品引入“紅”的意境,給人一種神奇莫測之感。這是平淡中有神奇寫法,足見季羨林散文及其思維方式的神妙。

《槐花》是一篇關于平凡與神奇的辯證關系的散文。作者說,他在北京特別是北京大學朗潤園從未感到洋槐的特殊,但一個外國朋友卻為其美麗和香氣感染;同理,他在印度為聳入云天、紅如朝陽的木棉樹大紅花驚詫,本國人卻并不感到神奇。為此,季羨林總結道:“越是看慣了的東西,便越是習焉不察,美丑都難看出。這種現象在心理學上是容易解釋的:一定要同客觀存在的東西保持一定的距離,才能客觀地去觀察。”這幾乎是一個關于平凡與神奇的哲學問題。