基于GLC30數據的近20年海南島土地利用動態變化研究

戴聲佩,羅紅霞,胡盈盈,鄭 倩,李海亮,李茂芬,禹 萱

(1.中國熱帶農業科學院科技信息研究所,海南 海口571101;2.海南省熱帶作物信息技術應用研究重點實驗室,海南 海口571101;3.農業農村部農業遙感重點實驗室,北京 100081)

0 引言

與人類社會經濟發展密切相關的土地開發利用,以及由此引發的土地覆蓋變化,使得土地利用/覆蓋變化(land use/cover change,LUCC)成為當前全球變化研究的核心內容和地球系統科學的前沿與熱點領域[1]。土地利用/覆蓋變化是各種人文、社會經濟與自然生態環境等因子在多種時間與空間尺度上綜合作用的結果,具有很復雜的格局過程和驅動機理[2-3]。研究土地利用/覆蓋變化的時空動態變化格局能更好地揭示地表過程,加深區域土地利用動態變化格局和過程理解,闡明其自然效應和人類響應,有利于預測未來土地利用變化趨勢,可為土地利用可持續發展提供科學參考[1]。

海南省于1988年4月正式成為我國最大的經濟特區,至2009年12月建設海南國際旅游島,2020年6月開始建設海南自由貿易港,其間海南自然生態環境、社會經濟發展等方面均經歷了明顯的變化,其中受自然環境和人文社會經濟雙重影響的土地利用變化尤其顯著,特別是近20年來海南島土地利用的時空動態變化特征及其格局尚不明確。根據國務院2020年6月發布的《海南自由貿易港建設總體方案》,海南自由貿易港的實施范圍為海南島全島,通過研究分析過去20年海南島土地利用時空動態變化,可為未來海南自由貿易港建設提供數據依據。因此,本研究基于GIS和全球地表覆蓋數據,通過計算海南島土地利用動態度、綜合利用程度,合成土地利用轉移信息圖譜及轉移矩陣,分析海南島近20年來土地利用時空分布格局、時空動態變化,為海南島土地利用合理開發及未來海南自由貿易港建設提供科學參考。

1 數據與方法

1.1 研究區概況

海南島位于我國南海大陸架北端,由大陸島和海洋島組成,與廣東省雷州半島隔海相望。海南島近似“梨”形,地形復雜,地貌多樣,土地類型豐富。由于環島四周多為濱海平原,形成了中部高、四周低的地勢特點。海南島屬熱帶季風海洋性氣候,四季不分明,年氣溫差較小,年平均氣溫高,冬春干旱,夏秋多雨,干季、雨季明顯。海南島年日照時間1 780~2 600 h,年均氣溫22.5~25.6 ℃,年降水量1 500~2 500 mm,光、熱、水資源豐富,風、旱、寒等氣候災害頻繁。海南島是熱帶雨林、熱帶季雨林的生長地,森林植被類型復雜;農田可全年種植,熱帶動植物資源豐富。

1.2 數據獲取及預處理

土地利用數據使用的是國家基礎地理信息中心提供的30 m空間分辨率全球地表覆蓋數據GlobeLand30(GLC30,http://www.globallandcover.com),該數據是由國家基礎地理信息中心等18家單位組成的科研團隊聯合完成,是中國向聯合國提供的首個全球地理信息公共產品[4]。該數據共包括2000年、2010年、2020年3期數據,其研制所使用的分類影像主要是30 m多光譜影像,包括美國陸地資源衛星Landsat TM5、ETM+、OLI多光譜影像和中國環境減災衛星(HJ-1)多光譜影像,2020版數據還使用了16 m分辨率高分一號(GF-1)多光譜影像,其影像選取原則是在保障影像無云(少云)前提下,擇優選擇數據生產基準年或更新年度±2年內植被生長季的多光譜影像[5]。對于獲取影像困難區域,可放寬影像獲取時間,確保影像全球覆蓋的完整性。

GLC30數據采用WGS-84坐標系,一級土地利用類型分為耕地、林地、草地、灌木地、濕地、水體、苔原、人造地表、裸地、冰川和永久積雪。通過數據精度評價,2010版數據的總體精度為83.50%,Kappa系數0.78;2020版數據的總體精度為85.72%,Kappa系數0.82[6]。總體來看,該數據覆蓋范圍廣、時間序列完整、數據精度高,適用于大尺度土地利用/覆蓋變化動態分析研究。

本研究中首先選擇覆蓋海南島的2000年、2010年、2020年3期GLC30數據;其次,利用研究區矢量邊界剪裁獲取海南島2000年、2010年、2020年3期30 m空間分辨率土地利用數據;最后,根據研究區特征,依據土地利用類型對應關系,將研究區土地利用類型分為耕地、林地、草地、濕地、水體、建筑、裸地和海域8類,從而獲得本研究所需土地利用數據集,并進行下一步時空動態分析。

1.3 土地利用動態度

1.3.1 單一土地利用動態度

單一土地利用動態度用于表達區域內一定時間內某一土地利用類型數量的速度變化。可以表達為

(1)

式中K——某一研究時段某一土地利用類型的動態度

Ua——某一研究時段初期某一土地利用類型的面積

Ub——某一研究時段末期某一土地利用類型的面積

T——某一時段的長度,當T設定為年時,K的值就為研究區某種土地利用類型的年變化率

1.3.2 綜合土地利用動態度

綜合土地利用動態度用于表征整個研究區土地利用的變化速度,其公式為

(2)

式中Kt——某一研究時段某一土地利用類型的動態度

Uai——某一研究時段初期i土地利用類型的面積

Ubi——某一研究時段末期i土地利用類型的面積

n——某一研究時段內土地利用類型數

T——某一時段的長度

1.4 土地利用綜合程度指數

土地利用程度是反映人類對土地利用開發程度的指標。參照劉紀遠等[7]提出的數量化土地利用程度分析方法,即將土地利用度按照土地自然綜合體在社會經濟因素影響下自然平衡保持狀態分為4級(表1),并結合研究區自身特征分級賦于指數,從而給出土地利用程度的定量表達。

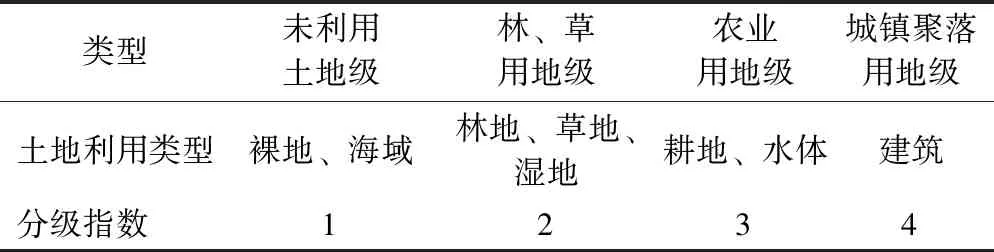

表1 土地利用程度分級賦值Tab.1 Grade assignment of land use degree

研究區的土地利用綜合程度指數可定量表示為

(3)

式中L——土地利用綜合指數

Ai——第i級土地利用程度分級指數

Ci——第i級土地利用程度分級面積百分比

n——土地利用程度分級數

1.5 土地利用轉移信息圖譜

1.5.1 土地利用信息圖譜概念模型

土地利用信息圖譜是進行“空間與過程”研究的時空復合體,對它的描述可以通過同時反映土地空間差異和時序變化過程的狀態變量來實現[8]。設狀態變量為P(P1,P2,P3,…,Pn),則其集合P是空間位置r與時間t的函數,即

P=f(r,t)

(4)

其中P(P1,P2,P3,…,Pn)代表土地的性質。當t一定時,建立P(P1,P2,P3,…,Pn)隨r的變化函數關系可實現對于土地屬性的空間描述;當r一定時,建立P(P1,P2,P3,…,Pn)隨t變化的函數可實現對于土地屬性的過程描述。以上兩種函數結合起來就形成了土地利用信息圖譜的概念模型,實現了土地空間與過程的復合研究[9]。

1.5.2 土地利用轉移信息圖譜合成

土地利用轉移信息圖譜是由土地利用圖譜時空復合體圖譜和轉移矩陣表組成。土地利用轉移圖譜的合成是在空間、過程與屬性特征的地學分析基礎上,既包含了土地利用狀況的空間差異性信息,又包含著地理過程時序變化的信息,它能夠將時空變化研究復合為一體,是“格局與過程集成研究”的有效途徑[10]。其步驟和方法如下。

(1)確定土地利用圖譜單元,包括地理空間單元(空間分辨率)和時間尺度單元(采樣時間間隔)。本研究利用土地利用類型數據空間分辨率30 m作為土地利用圖譜的空間單元,時間尺度單元受數據源的限制設置為10年(2000—2010年、2010—2020年)和20年(2000—2020年)。

(2)轉移圖譜代碼融合。通過對前后兩期采樣時刻的土地利用類型的圖譜單元代碼按照地圖代數疊加運算實現轉移圖譜代碼的融合[11]。具體方法是把每個最小圖譜單元表征前一采樣時刻土地利用類型的圖譜單元代碼作為十位數,表征后一采樣時刻的土地利用類型的圖譜單元代碼作為個位數,融合成一個新的圖譜單元代碼,該代碼記錄了圖譜單元的演化過程,在土地利用類型編碼<10時適用[12]。具體合成為

C=10A+B

(5)

式中C——表征研究時段土地利用方式演化特征的圖譜單元代碼

A——記錄前一時刻土地利用類型的圖譜單元代碼

B——記錄后一時刻土地利用類型的圖譜單元代碼

對于土地利用轉移信息圖譜的構建,利用ArcGIS 10軟件中的Spatial Analyst模塊,進行地圖代數運算,利用研究區3個時期的土地利用類型圖數據,生成2000—2010年、2010—2020年和2000—2020年3個不同時段研究區土地利用轉移信息圖譜,同時,通過對土地利用轉移圖譜單元的屬性數據進行統計分析,生成土地利用轉移矩陣表,統計轉移圖譜的類型、變化面積信息,定量分析土地利用類型圖譜的變化情況。

2 結果與分析

2.1 土地利用時空分布格局

研究區2000、2010和2020年土地利用/覆蓋空間分布如圖1所示。由圖1可以看出,海南島土地利用/覆蓋類型以耕地和林地為主,耕地主要分布在沿海地區,2000、2010和2020年面積分別為9 091.09、7 813.95和8 290.61 km2(表2),占總面積比例分別為26.82%、23.05%和24.46%(圖1d和表2);林地主要分布在中部山區,2000、2010和2020年面積分別為21 718.26、24 147.55和22 192.68 km2(表2),占總面積比例分別為64.06%、71.23%和65.46%(圖1d和表2)。

圖1 海南島土地利用類型Fig.1 Land use map in Hainan Island

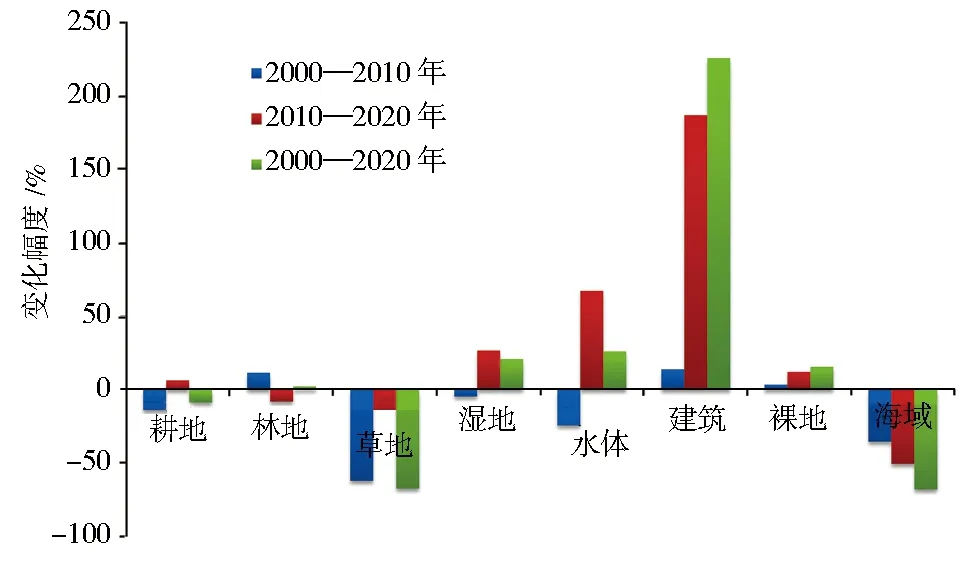

2000—2020年研究區土地利用變化面積、比例及幅度如圖2和表3所示。2000—2010年,海南島林地面積增加較多,增加面積為2 429.29 km2,增加比例為7.17%,變化幅度為11.19%;耕地和草地面積減少較多,面積分別減少1 277.14和1 006.43 km2,減少比例分別為3.77%和2.97%,變化幅度分別為-14.05%和-62.26%;濕地、水體、建筑、裸地和海域的面積變化較小,但是其中水體和海域的土地利用變化幅度較大,分別達到-24.72%和-35.61%。2010—2020年,海南島耕地和建筑用地明顯增加,增加面積分別為476.66和1 151.48 km2,增加比例分別為1.41%和3.40%,變化幅度分別為6.10%和186.79%;林地面積顯著減少,減少面積為1 954.86 km2,減少比例為5.77%,變化幅度為-8.10%;草地、濕地、水體、裸地和海域的面積變化較小,其中水體和海域的土地利用變化幅度也較大,分別達到67.13%和-51.03%。2000—2020年,海南島林地和建筑用地面積顯著增加,增加面積分別為474.42和1 225.93 km2,增加比例分別為1.40%和3.62%,變化幅度分別為2.18%和226.19%;耕地和草地明顯減少,減少面積分別為800.48和1 092.22 km2,減少比例分別為2.36%和3.22%,變化幅度分別為-8.81%和-67.5%;濕地、水體、裸地和海域的面積變化較小。

圖2 海南島土地利用變化幅度Fig.2 Amplitude of land use change in Hainan Island

2.2 土地利用動態度分析

從海南島土地利用類型的單一土地利用動態度(表4)來看,各個土地利用類型的變化規律差異較大。耕地在2000—2020年呈先明顯減少、后緩慢增加的變化趨勢,總體呈減少趨勢,變化速率為-0.88%,在2000—2010年明顯減少,減少速率為-2.81%,但是在2010—2020年增加速率較快,達到1.22%。草地和海域在2000—2020年一直呈較快速率的減少趨勢,變化速率分別為-6.76%和-6.85%。濕地和水體在2000—2020年呈先緩慢減少、后明顯增加的變化趨勢,總體呈增加趨勢,變化速率分別為2.09%和2.58%,在2000—2010年緩慢減少,減少速率分別為-0.92%和-4.94%,但是在2010—2020年增加速率較快,增加速率分別為5.33%和13.43%。建筑用地和裸地在2000—2020年一直呈較快速率的增加趨勢,變化速率分別為22.62%和1.55%。林地在2000—2020年呈先增加、后減少的變化趨勢,總體呈增加趨勢,變化速率為0.22%。

從海南島綜合土地利用動態度(表4)來看,2000—2020年海南島土地利用綜合動態度為0.28%,2000—2010年的土地利用類型變化速率要高于2010—2020年時段,土地利用類型變化的速率存在前快后慢的趨勢。在2000—2010年和2010—2020年的土地利用綜合動態度分別為0.74%和0.61%,均高于近20年(2000—2020年)的平均水平0.28%。

表4 海南島土地利用動態度Tab.4 Dynamic degree of land use in Hainan Island

2.3 土地利用程度

從海南島各個時期土地利用綜合程度指數(表5)可以看出,2000年、2010年和2020年海南島土地利用綜合程度指數分別為232.03、228.20和237.70。海南島土地利用程度在各個時期變化較小,總體數值處于中間偏上水平,表明海南島土地利用/覆蓋變化的穩定性較高,人類對土地的開發強度適中。

表5 海南島土地利用程度Tab.5 Comprehensive land use index in Hainan Island

2.4 土地利用時空變化格局

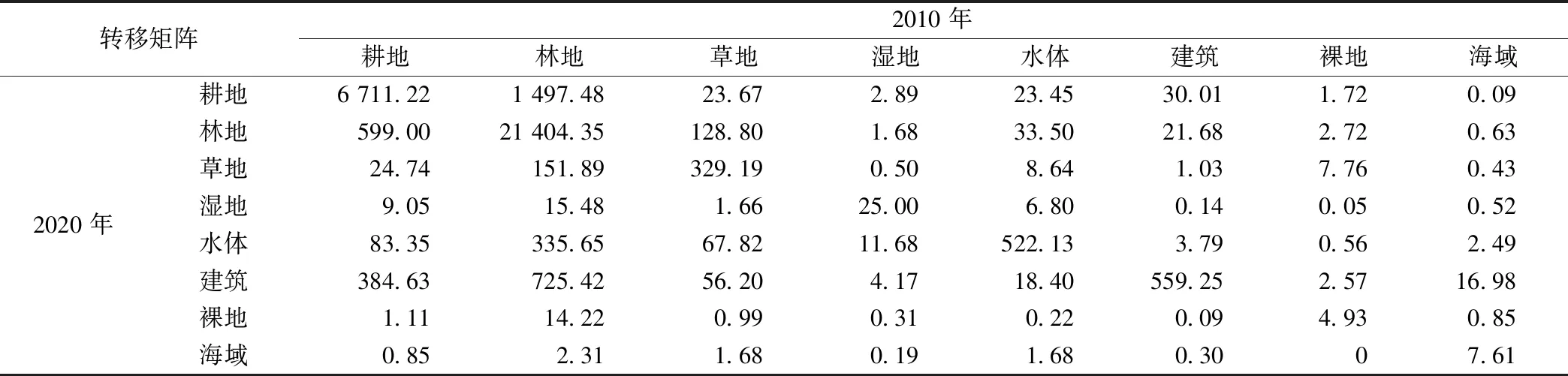

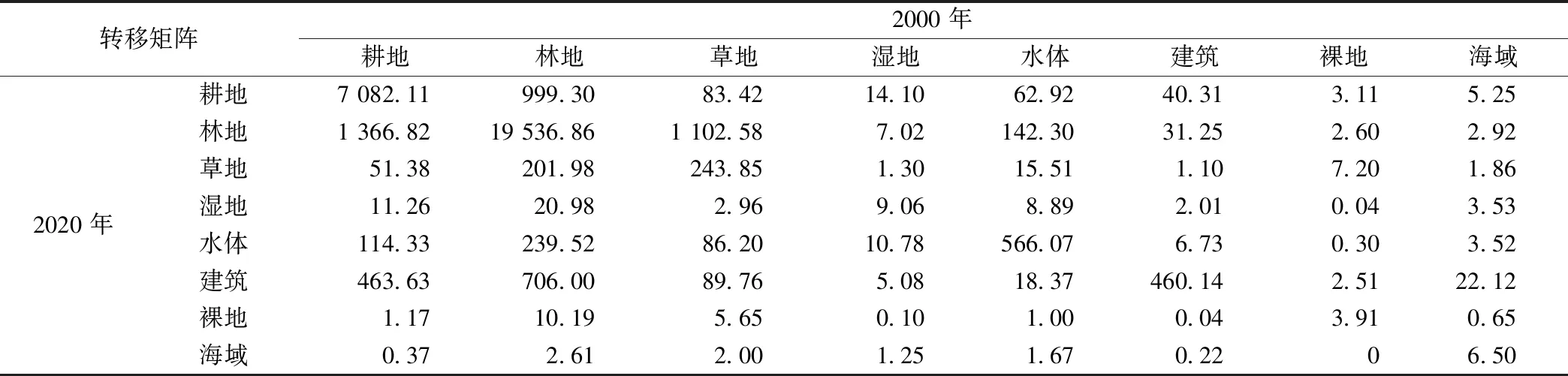

不同時段海南島土地利用轉移信息圖譜和土地利用類型轉移矩陣如圖3和表6~8所示。由圖3a、3b可見,2000—2010年海南島土地利用時空變化格局以林地面積增加為主,主要由耕地、草地、濕地和水體轉化而來(表6);2010—2020年海南島土地利用時空變化格局以耕地和建筑用地顯著增加為主,耕地增加主要來源于林地的轉化,建設用地的增加則來源于耕地和林地(表7)。由圖3c和表8可知,近20年來,耕地增加的區域主要分布在海南昌江、東方、樂東、保亭和陵水等市縣,主要來源于林地和建筑用地的轉換;其面積減少明顯,主要是轉化為林地,分布在海南海口、昌江、瓊海和萬寧等市縣。林地面積增加明顯,主要分布在海南島中部山區及東北部文昌市,大部分由草地轉化而來,另外昌江、東方、樂東、保亭和陵水等市縣的耕地也有較大面積轉化為林地;林地的減少主要是轉變為草地、水體,以及沿海城市的建筑用地,面積較小。草地的增加數量較少,主要是由耕地和林地轉化而來;其減少區域主要分布在海南島中部山區,轉化為林地。濕地/水體的增加主要是由分布在其周邊的耕地、林地和草地轉化而來;濕地/水體減少面積較小。建筑用地面積增加顯著,主要來自于耕地、林地和草地的轉化,另一部分則來自于濕地、水體和海域的開發,主要分布在海南島沿海城鎮居民點的周邊地區;其減少面積很小。裸地和海域面積很小,裸地部分轉化為草地,海域部分轉化為建筑用地。

表6 2000—2010年海南島土地利用轉移矩陣Tab.6 Land use transfer matrix of Hainan Island from 2000 to 2010 單位:km2

表7 2010—2020年海南島土地利用轉移矩陣Tab.7 Land use transfer matrix of Hainan Island from 2010 to 2020 單位:km2

表8 2000—2020年海南島土地利用轉移矩陣Tab.8 Land use transfer matrix of Hainan Island from 2000 to 2020 單位:km2

圖3 海南島土地利用轉移信息圖譜Fig.3 Land use transfer map of Hainan Island during 2000—2010

3 結論與討論

基于GIS和全球地表覆蓋數據,通過計算海南島土地利用動態度、綜合利用程度,合成土地利用轉移信息圖譜及轉移矩陣,分析海南島近20年來土地利用時空分布格局、時空動態變化,為海南島土地利用合理開發及未來海南自由貿易港建設提供科學參考,得出主要結論如下。

(1)海南島土地利用/覆蓋類型空間分布格局以耕地和林地為主,耕地主要分布在沿海地區,林地主要分布在中部山區。

(2)2000年、2010年和2020年海南島土地利用程度在各個時期變化較小,總體數值處于中間偏上水平,表明海南島土地利用/覆蓋變化的穩定性較高,人類對土地的開發強度適中。

(3)2000—2010年海南島土地利用時空變化格局以林地面積增加為主,主要由耕地、草地、濕地和水體轉化而來。2010—2020年海南島土地利用時空變化格局以耕地和建筑用地顯著增加為主,耕地增加主要來源于林地的轉化,建設用地的增加則來源于耕地和林地。2000—2020年,海南島林地和建筑用地面積顯著增加,耕地和草地明顯減少;濕地、水體、裸地和海域的面積變化較小。林地增加的區域主要分布在海南島中部山區及東北部文昌市,大部分由草地轉化而來;建筑用地主要來自于耕地、林地和草地的轉化,另一部分則來自于濕地、水體和海域的開發,主要分布在海南島沿海城鎮居民點的周邊地區;耕地減少主要是轉化為林地,分布在海南海口、昌江、瓊海和萬寧等市縣;草地減少區域主要分布在海南島中部山區,轉化為林地。

本研究中使用的土地利用數據(GLC30)是中國向聯合國提供的首個全球地理信息公共產品,該數據覆蓋范圍廣、時間序列完整、數據精度高,適用于大尺度土地利用/覆蓋變化動態分析研究,但在使用過程中,需要根據研究區土地利用特征,重新劃分土地利用類型,以滿足實際研究需求[4]。基于地學信息圖譜的方法分析區域的土地利用時空變化過程,與傳統的統計分析及靜態表達空間格局系列圖表方法比較,其方法可利用空間—屬性—過程一體化格網單元上記憶的信息,在圖上查詢到研究時段內任意土地利用轉移變化類型發生的空間分布位置,未來需要進一步應用多學科、多數據源和現代技術,加強空間數據挖掘和知識發現,完善土地利用信息圖譜研究方法[8]。當前,地球科學研究已經進入了大數據時代,利用地球大數據平臺開展區域或全球土地利用研究成為發展趨勢[13-14]。與國內的PIE-Engine、日本的Tellus等遙感云計算服務平臺和海南遙感大數據平臺相比,谷歌地球引擎(Google Earth Engine,GEE)發展迅速,可以快速、批量處理海量的遙感大數據,未來通過GEE可以快速進行長時間序列、大范圍土地利用變化遙感監測研究和應用[15-16]。